- •Раздел 1 Машины постоянного тока

- •Тема 1.1. Общие сведения о машинах постоянного тока

- •1.1.1. Основные сведения о машинах постоянного тока и их классификация

- •1.1.2. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока

- •1.1.3. Конструкция генератора и двигателя постоянного тока

- •1.1.4. Обмотки якоря машин постоянного тока

- •1.1.5. Электродвижущая сила (эдс) и электромагнитный момент машины постоянного тока

- •1.1.6. Выбор типа обмотки якоря

- •Тема 1.2. Магнитное поле машины постоянного тока

- •1.2.1. Магнитная цепь машины постоянного тока и реакция якоря

- •1.2.2. Способы возбуждения машин постоянного тока

- •Тема 1.3. Коммутация в машинах постоянного тока

- •1.3.1. Причины, вызывающие искрение на коллекторе

- •1.3.2. Виды коммутации и способы её улучшения

- •Тема 1.4. Коллекторные генераторы и двигатели постоянного тока

- •1.4.1. Виды генераторов постоянного тока и их характеристики

- •1.4.2. Параллельная работа генераторов постоянного тока

- •1.4.3. Коллекторные двигатели постоянного тока

- •1.4.4. Пуск и регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока

- •1.4.5. Потери и кпд коллекторных машин постоянного тока

- •1.4.6. Машины постоянного тока специального назначения

- •Раздел 2. Трансформаторы

- •Тема 2.1. Назначение, классификация, принцип действия и устройство трансформаторов

- •2.1.1. Назначение, классификация и принцип действия трансформаторов

- •2.1.2.Устройство трансформаторов

- •2.1.3.Многообмоточные трансформаторы

- •Тема 2.2. Режимы работы трансформатора и его характеристики

- •2.2.1. Приведенный трансформатор

- •2.2.2. Режим холостого хода

- •2.2.3. Нагрузочный режим

- •2.2.4. Режим короткого замыкания

- •2.2.5. Потери и кпд трансформатора

- •2.2.6. Регулирование напряжения трансформаторов

- •Тема 2.3. Группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов

- •2.3.1. Группы соединения обмоток

- •2.3.2. Параллельная работа трансформаторов

- •Тема 2.4 Автотрансформаторы и трансформаторы специального назначения

- •2.4.1. Автотрансформаторы

- •2.4.2. Трансформаторы специального назначения

- •Раздел 3. Машины переменного тока

- •Тема 3.1. Синхронные машины переменного тока

- •3.1.1. Назначение, принцип действия и устройство синхронных машин переменного тока

- •3.1.2. Возбуждение синхронных машин

- •3.1.3. Потери и кпд синхронных машин

- •Тема 3.2. Синхронные генераторы

- •3.2.1. Реакция якоря синхронного генератора

- •3.2.2. Характеристики синхронного генератора

- •3.2.3. Включение синхронных генераторов на параллельную работу

- •Тема 3.3 Синхронные двигатели и компенсаторы

- •3.3.1. Особенности конструкции синхронных двигателей

- •3.3.2. Пуск и регулирование скорости вращения синхронных двигателей

- •3.3.3. Рабочие характеристики синхронного двигателя

- •3.3.4. Синхронные компенсаторы

- •3.3.5. Синхронные машины специального назначения

- •Тема 3.4 Асинхронные машины

- •3.4.1. Назначение, конструкция, принцип действия и режимы работы асинхронной машины

- •3.4.2. Устройство асинхронных двигателей

- •3.4.3. Потери и кпд асинхронного двигателя

- •3.4.4. Характеристики асинхронного двигателя

- •3.4.5. Пуск и регулирование частоты вращения трёхфазных асинхронных двигателей

- •3.4.6. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели

- •3.4.7 . Асинхронные машины специального назначения

- •Раздел 4. Химические преобразователи электрической энергии

- •Тема 4.1. Гальванические элементы

- •4.1.1. Электрический ток в жидких проводниках

- •4.1.2. Эдс в гальваническом элементе

- •4.1.3. Сухие гальванические элементы

- •Тема 4.2. Аккумуляторы

- •4.2.1. Принцип действия аккумуляторов

- •4.2.2. Кислотные аккумуляторы

- •4.2.3. Щёлочные аккумуляторы

- •4.2.4. Электрические характеристики аккумуляторов

- •Раздел 5. Нагревание и охлаждение электрических машин и трансформаторов

- •Тема 5.1. Нагревание электрических машин и трансформаторов

- •5. 1. 1. Закон нагревания электрических машин и трансформаторов

- •5.1.2. Номинальные режимы работы электрических машин

- •Тема 5.2. Охлаждение электрических машин и трансформаторов

- •5.2.1. Охлаждение электрических машин

- •5.2.2. Охлаждение трансформаторов

- •5.2.3. Новые принципы создания электрических машин

- •Литература

Раздел 2. Трансформаторы

Тема 2.1. Назначение, классификация, принцип действия и устройство трансформаторов

2.1.1. Назначение, классификация и принцип действия трансформаторов

Трансформатор – статический электромагнитный аппарат, имеющий две (или более) индуктивно связанные обмотки и предназначенный для преобразования посредством электромагнитной индукции переменного напряжения (тока) одной величины в переменное напряжение (ток) другой величины при неизменной частоте, форме кривой напряжения (тока) и неизменном количестве фаз.

Трансформаторы позволяют значительно повысить напряжение, вырабатываемое источниками переменного тока, установленными на электрических станциях, и осуществить передачу электроэнергии на дальние расстояния при высоких напряжениях (110, 220, 500, 750, и 1150 кВ). Благодаря этому сильно уменьшаются потери энергии в проводах и обеспечивается возможность значительного уменьшения площади поперечного сечения проводов линий электропередач.

В местах потребления электроэнергии высокое напряжение, подаваемое от высоковольтных линий электропередач, снова понижается трансформаторами до сравнительно небольших значений (127, 220, 380 и 660 В), при которых работают электрические потребители, установленные на фабриках, заводах, в депо и жилых домах. На электроподвижном составе переменного тока трансформаторы применяют для уменьшения напряжения, подаваемого из контактной сети к тяговым двигателям и вспомогательным цепям.

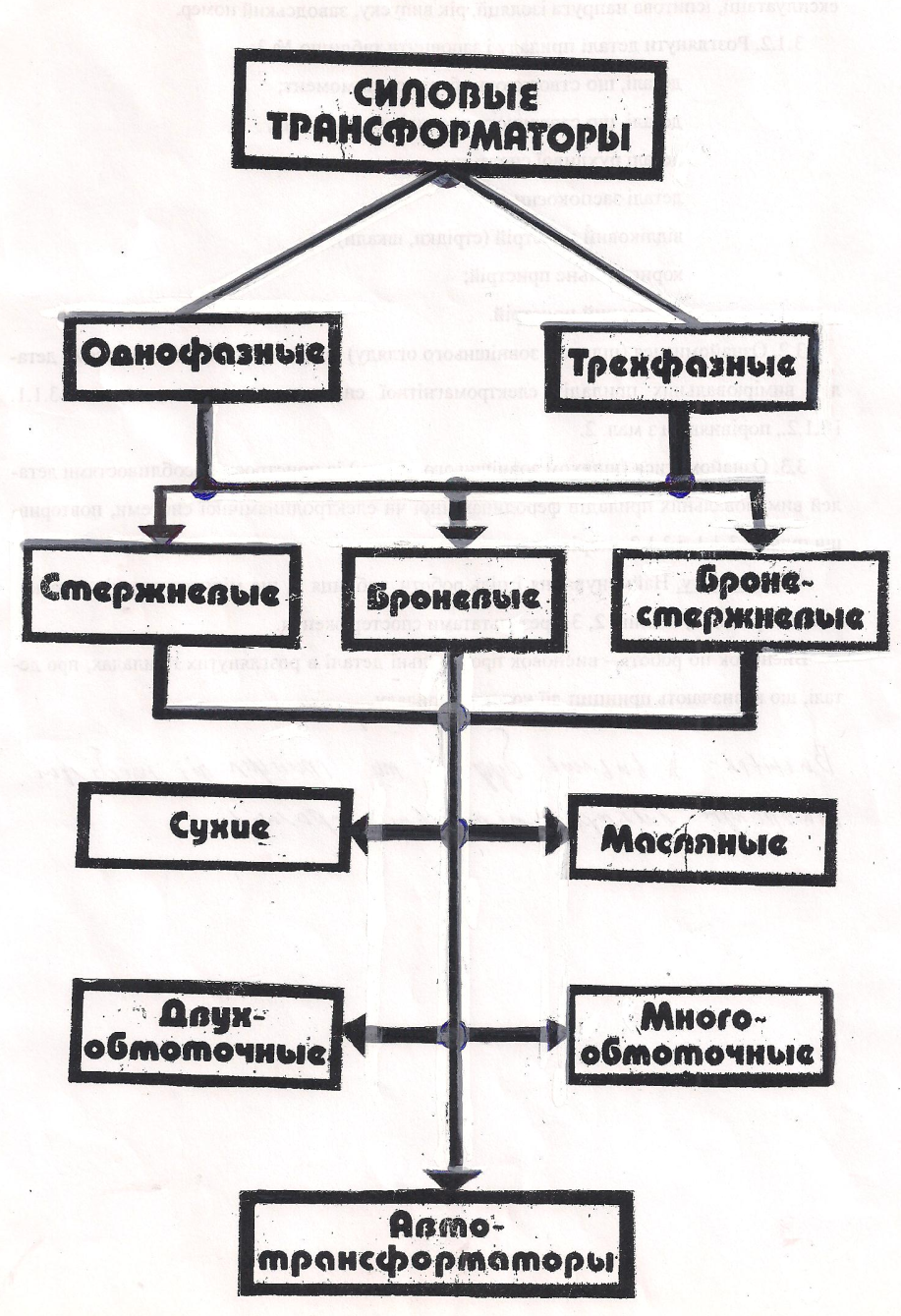

Классифицируют трансформаторы по следующим признакам (рис. 18):

1). По назначению – силовые (применяют в системах передачи и распределения электроэнергии, а также для получения требуемого напряжения питания различных установок); специальные (характеризуются разнообразием свойств и конструкций – сварочные, печные, измерительные, испытательные, импульсные и др.).

2). По виду охлаждения – с воздушным (сухие трансформаторы) и масляным (масляные трансформаторы) охлаждением.

3). По числу трансформируемых фаз – однофазные и трёхфазные.

4). По форме магнитопровода – стержневые, броневые, бронестержневые, тороидальные.

5). По числу обмоток на фазу – двухобмоточные, многообмоточные.

Простейший силовой трансформатор состоит из магнитопровода М и двух обмоток w1 и w2, расположенных на стержнях магнитопровода. (рис. 19). К одной обмотке, называемой первичной, подаётся напряжение U1 от генератора Г. К другой обмотке, называемой вторичной, подключается потребитель Zн. Первичная и вторичная обмотки электрически не связаны между собой и мощность из первичной обмотки во вторичную передаётся электромагнитным путём. При подключении первичной обмотки к источнику переменного тока в её витках протекает переменный ток i1,создавая в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф, зависящий от напряжения и частоты изменения переменного тока в источнике, к которому подключен трансформатор. Этот поток, проходя по магнитопроводу, пронизывает витки первичной w1 и вторичной w2 обмоток, индуктируя в них ЭДС е1 и е2:

е1 = ―w1·(dФ/dt) и е2 = ―w2·(dФ/dt),

где w1 и w2 – число витков обмоток, dФ/dt – скорость изменения магнитного потока.

Рис. 18. Классификация силовых трансформаторов.

Рис. 19. Электромагнитная (а) и принципиальная (б) схемы силовых трансформаторов.

ЭДС е1 и е2 отличаются друг от друга лишь за счёт разности витков в обмотках (в каждом витке первичной и вторичной обмотки индуцируется одинаковая ЭДС), поэтому, применяя обмотки с разным соотношением витков, можно изготовить трансформатор на любое соотношение напряжений между обмотками.

При подключении к выводам вторичной обмотки нагрузки Zн в её цепи создаётся ток i2 под действием ЭДС е2 и устанавливается напряжение U2. В повышающих трансформаторах U2>U1, а в понижающих U2<U1.

Обмотку трансформатора, подключенную к сети с более высоким напряжением, называют обмоткой высшего напряжения (ВН); обмотку, присоединённую к сети меньшего напряжения, - обмоткой низшего напряжения (НН).

Степень преобразования напряжения (тока) одной величины в напряжение (ток) другой величины показывает коэффициент трансформации n:

n = Евн/Енн = wвн/wнн,

где Евн – ЭДС обмотки высшего напряжения, Енн – ЭДС обмотки низшего напряжения, wвн – число витков обмотки высшего напряжения, wнн – число витков обмотки низшего напряжения.

При практических расчётах коэффициент трансформации с некоторым допущением принимают равным отношению номинальных напряжений обмоток ВН и НН:

n ≈ U1н/U2н,

где U1н – высшее номинальное напряжение, U1н – низшее номинальное напряжение.

Коэффициент трансформации всегда больше единицы. Если пренебречь падениями напряжения в первичной и вторичной обмотках трансформатора (в трансформаторах средней и большой мощности они не превышают обычно 2-5% номинальных значений напряжений U1 и U2), то можно считать, что отношение напряжения первичной обмотки U1 к напряжению вторичной обмотки U2 приблизительно равно отношению чисел их витков, т. е.:

U1/U2 ≈ w1/w2.

Ввиду того что потери мощности в трансформаторах обычно малы, можно приближённо принять, что мощности в первичной Р1 и вторичной Р2 обмотках одинаковы:

Р1 ≈ Р2, т. е. U1·I1 ≈ U2·I2.

В этом случае можно считать, что токи в обмотках трансформатора приблизительно обратно пропорциональны напряжениям:

I1/I2 ≈ U2/U1,

т. е. токи в обмотках трансформатора обратно пропорциональны числам витков первичной и вторичной обмоток:

I1/I2 ≈ w2/w1.

Это означает, что в повышающем трансформаторе ток во вторичной обмотке меньше, чем ток в первичной, а в понижающем ток во вторичной обмотке больше, чем в первичной. Поэтому в трансформаторах обмотки высшего напряжения выполняют из более тонких проводов, чем обмотки низшего напряжения.