- •Гидрораспределители

- •1. Общие сведения

- •2. Золотниковые гидрораспределители

- •Моноблочные гидрораспределители имеют следующие преимущества:

- •2.1. Золотниковые гидрораспределители прямого управления

- •2.1.1. Электроуправление

- •2.1.2. Механическое, ручное управление

- •2.1.3. Гидро-или пневмоуправление

- •2.2. Золотниковые гидрораспределители с управлением от пилота (электрогидравлическим управлением)

- •2.2.2. Модель с гидравлическим центрированием

- •3. Поворотные гидрораспределители (краны)

- •4. Седельные гидрораспределители

- •4.1. Седельные гидрораспределители прямого управления

4. Седельные гидрораспределители

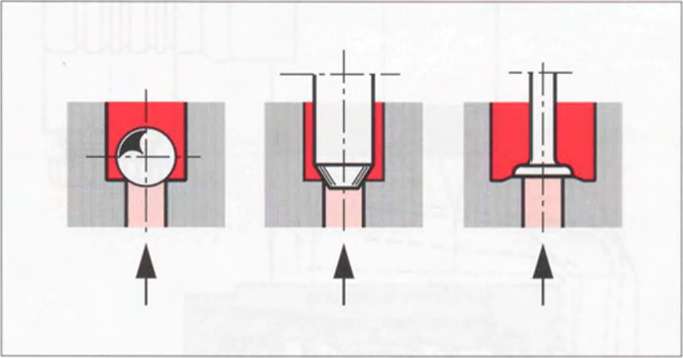

В седельных гидрораспределителях в качестве запорных элементов используются герметично подогнанные шарики, конусы или плоские диски (Рис. 11.35). Увеличение рабочего давления приводит к повышению герметичности соединения.

Рис. 11.35. Запорные элементы: шарик (слева), конус (в центре) или плоский диск (справа)

Основными особенностями седельных гидрораспределителей являются:

Отсутствие утечек

Долговечность, т.к. нет потока утечки и дросселирующих зазоров, которые могут изменяться

Обеспечение функции изоляции без специальных средств

Могут использоваться для максимальных давлений, так как не происходит гидравлического защемления (деформаций под действием давления) и утечек на запорном элементе

Большие потери давления из-за малого хода

Провалы давления во время переключения из-за наличия отрицательного перекрытия (одновременное соединение насоса, гидродвигателя и бака).

Потеря эксплуатационного качества из-за неполного выравнивания давления по оси запорного элемента.

Седельные гидрораспределители могут иметь прямое или непрямое управление, причем выбор типа управления зависит главным образом от требуемой величины перестановочного усилия и диаметра условного прохода.

4.1. Седельные гидрораспределители прямого управления

В этих гидрораспределителях запорные элементы перемещаются напрямую от механически действующего устройства.

В связи с наличием больших статических и динамических сил из-за воздействия давления и потока диаметры условных проходов седельных гидрораспределителей прямого управления, как правило, не превышают Dy < 10 мм. Данное ограничение соответствует расходу примерно 36 л/мин при рабочем давлении 630 бар и действительно прежде всего для электроуправляемых аппаратов.

Разумеется, можно было бы сделать гидрораспределители с большими условными проходами, однако это требует значительного увеличения размеров электромагнитов и связано также с неконтролируемыми пиками давлений.

Принцип работы наиболее распространенных электроуправляемых моделей описан ниже.

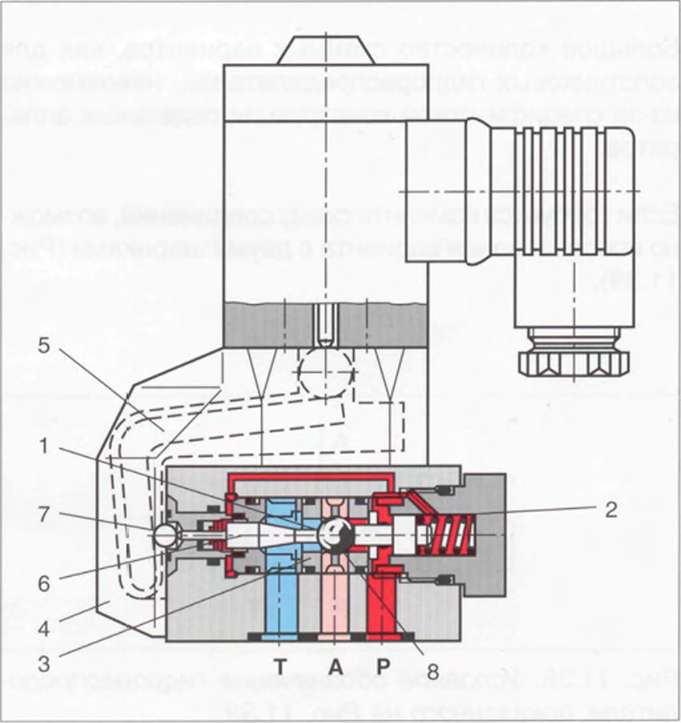

Рис. 11.36. 3/2 электроуправляемый седельный гидрораспределитель с шариком в качестве запорного элемента

В начальной позиции запорный элемент — шарик (1) с помощью пружины (2) смещается влево и прижимается к седлу (3) (Рис. 11.36).

В начальной позиции открыто соединение Р - А и перекрыта линия Т. Переключение запорного элемента производится электромагнитом. Через рычаг (5), находящийся в корпусе (4), шарик (7) и толкатель (6) усилие электромагнита передается на запорный элемент. В результате он смещается вправо, преодолевая усилие пружины (2), и прижимается к седлу (8). Теперь линия Р заперта и открыто соединение А - Т. Толкатель (6) уплотнен в обоих направлениях, причем камера между уплотнениями соединена с линией Р. Это позволяет уравновесить осевые усилия, действующие на запорный элемент, и разгрузить седло от больших нагрузок, что способствует также снижению перестановочного усилия.

В процессе переключения все гидролинии кратковременно соединяются друг с другом (отрицательное перекрытие).

Большое количество схемных вариантов, как для золотниковых гидрораспределителей, невозможно из-за специфической конструкции седельных аппаратов.

В гидросистемах некоторых машин применяют также клапанные распределители, которые просты в изготовлении и надежны в эксплуатации, а также могут обеспечить высокую герметичность.

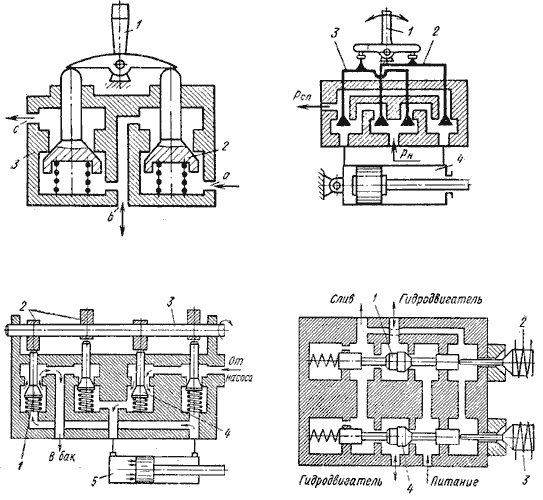

Затвора клапанов приводят в действие ручными, механическими и электротехническими устройствами. Из ручных устройств наиболее распространены клапаны с качающимся рычагом, схема которого для питания одной полости гидродвигателя приведена на рис.12.10, а.

Рис.12. Клапанные распределители: а, б - с качающимся рычагом; в - с кулачковым приводом; г - с электромагнитным приводом

В клапанном распределителе (см.рис.12, а) в нейтральном (среднем) положении качающегося рычага 1 оба клапана 2 и 3 находятся в своих гнездах; в этом положении клапанов канал b гидродвигателя отсоединен как от канала a, связанного с насосом, так и от канала c, связанного с баком. При повороте рычага 1 вправо с гидродвигателем соединяется канал a насоса, при повороте влево - канал c бака.

Схема четырехходового клапанного распределителя представлена на рис.12, б. При повороте рукоятки 1 перемещается та или другая пары клапанов 2 или 3, обеспечивая подвод (отвод) жидкости к соответствующей полости силового цилиндра 4.

Распространены также клапаны с кулачковым приводом (рис.12, в). На валике 3 находятся четыре кулачка 2, соответствующим образом ориентированные один относительно другого. При повороте валика кулачки воздействуют на штоки соответствующего конусного затвора 1, обеспечивая подвод рабочей жидкости в полости илового цилиндра 5 и ее отвод. В положении, показанном на рассматриваемом рисунке, жидкость от канала, связанного с насосом, поступает через открытый (утопленный) затвор 4 в левую полость силового цилиндра 5 и удаляется в бак из правой полости цилиндра через клапан. Остальные два затвора находятся в своих седлах. При повороте валика вступают в действие эти затворы, обеспечивая подвод жидкости в правую полость цилиндра 5 и отвод ее из левой полости.

На рис.12, г представлена схема трехпозиционного клапанного распределителя прямого действия с двумя клапанами 1 и 4, управляемыми электромагнитами 2 и 3. При выключенных электромагнитах оба клапана прижаты пружинами к своим седлам. При этом магистраль нагнетания перекрыта, а полости гидродвигателя соединены со сливом.

При включении электромагнита 2 клапан 1, сжимая пружину, переместится в крайнее левое положение и прижмется к левому седлу. В этом положении одна из полостей потребителя соединится с напорной магистралью. При включенном электромагните 3 и выключенном электромагните 2 сработает клапан 4, соединив вторую полость потребителя с магистралью нагнетания.