- •Введение

- •Роль растений в биосфере и жизни человека

- •Краткая история ботаники

- •Разделы ботаники

- •Глава 1

- •Устройство биологического микроскопа

- •Разнообразие клеток

- •Строение растительной клетки. Компоненты клетки

- •Деление клетки

- •Г лава 2 учение о тканях краткий исторический очерк

- •Механические ткани

- •Запасающие ткани

- •Выделительные ткани

- •Наружные выделительные ткани

- •Внутренние выделительные ткани

- •Глава 3 корень функции и морфология

- •Внутреннее строение корня

- •Метаморфозы корня

- •Глава 4 побег побег, его части. Виды побегов

- •Почки и их типы

- •Стебель. Рост стебля

- •Ветвление стебля

- •Метаморфозы побега, стебля

- •Глава 5 лист филогенез листа

- •Функции листа 1. Фотосинтез

- •2. Дыхание

- •3. Транспирация

- •4. Гуттация

- •5. Функция всасывания воды и питательных веществ

- •6. Функция вегетативного размножения

- •7.Запасная функция

- •8.Защитная функция

- •Морфология листовой пластинки

- •Листорасположение

- •Движение листьев

- •Размеры листьев

- •Долговечность листьев

- •Внутреннее строение листа

- •Метаморфозы листьев

- •Глава 6 цветение цветок - орган семенного размножения растений

- •Происхождение, функции и морфология цветка

- •Соцветия. Типы соцветий

- •Опыление

- •Перекрестное опыление, или ксеногамия

- •Самоопыление, или автогамия

- •Образование мужского и женского гаметофитов

- •Оплодотворение Оплодотворение у цветковых растений

- •Глава 7 плод и семя классификация и типы плодов

- •Ценокарпные, или сростноплодиковые, плоды

- •Прорастание семян и формирование проростка

- •Распространение семян и плодов

- •Глава 8 размножение растений типы размножения и их сущность

- •Часть вторая систематика

- •Глава 9

- •Происхождение и развитие растительного мира на земле

- •Систематика (краткий исторический очерк). Бинарная номенклатура. Таксономические единицы

- •Глава 10 царство дробянки (муснота) отдел бактерии (bacteria)

- •Дыхание бактерий

- •Питание бактерий. Автотрофы и гетеротрофы. Бактерии — паразиты и симбионты

- •Значение бактерий

- •Глава 11 царство вирусы (vira) История открытия вирусов

- •Глава 12. Царство грибы (fungi)

- •Строение

- •Питание

- •Размножение

- •Классификация и значение грибов

- •Отдел оомицеты (оомусота) Класс Хитридиомицеты (Сhytridiomycetes)

- •Класс Оомицеты (Оomycetes)

- •Отдел настоящие грибы (еuмусота) Класс Зигомицеты (Zigomicetes)

- •Класс Аскомицеты (Аscomycetes)

- •Класс Базидиомицеты (Basidiomicetes)

- •Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы (Deuteromycetes)

- •Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы (Deuteromycetes)

- •Глава 13 низшие растения (thallobionta)

- •Водоросли (algae) Общая характеристика водорослей

- •Отдел сине-зелёные, или циановые водоросли (суаnорнitа)

- •(Diatoморнута)

- •Отдел бурые водоросли (рнаеорнута)

- •Отдел красные водоросли (янооорнута)

- •Отдел зелёные водоросли (снlorорнута)

- •Класс Равножгутиковые (Isocontophicefe)

- •Класс Конъюгаты (Соnjuatорусеае)

- •Класс Харовые (Сharopyсеае)

- •Отдел лишайники (Lichenes)

- •Размножение и значение лишайников

- •Глава 14 высши е растения

- •Отдел моховидные (вryорнута)

- •Сфагновые мхи (Sphagnidae)

- •Отдел плауновидные (lycopodiopsida)

- •Отдел хвощевидные (еquisetophyta)

- •Отдел папоротниковидные (рolypophyта)

- •Покрытосеменные растения

- •Группа порядков Многоплодниковые, или Магнолиевидные

- •Семейство магнолиевые

- •Семейство барбарисовые (Berberidaceae)

- •Семейство лютиковые (Ranunculaceae)

- •Семейство розановые

- •Семейство бобовые, или мотыльковые

- •Класс Однодольные, или лнлиопсиды

- •Часть третья; особенности флоры крыма

- •Особенности горного крыма

- •Особенности растительного мира крыма. Его состояние и охрана

- •Заповедники и заказники крыма

- •Характеристика некоторых видов редких и эндемичных растений украины Семейство Адиантовые

- •Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

- •Семейство Пионовые — Раеотасеае

- •Семейство Росянковые — Droseraceae

- •Семейство Зонтичные — Ар1асеае

- •Семейство Ворсянковые

- •Семейство Сложноцветные — Compositae

- •Семейство Лилейные — Liliaceae

- •Семейство Амариллисовые — Amaryllidaceae

- •Глава 14. Высшие растения (с01?м0вюыта)

Отдел плауновидные (lycopodiopsida)

Одни из наиболее древних высших растений. Они представляют мелколистную линию эволюции. Современные виды — многолетние вечнозеленые травянистые растения.

Плаун булавовидный— растение, широко распространенное в хвойных лесах.

Спорофит представлен ползучим побегом с вертикальными ответвлениями и придаточными корнями. Побег и корни имеют верхушечное ветвление. На поверхности стебля и листьев имеется эпидерма с усть- ичными аппаратами. Листовая пластинка линейная, цельнокрайняя, заканчивается длинным тонким волоском.

На верхней стороне спорофилла расположен на короткой ножке почковидный спорангий со спорами. Спорангий растрескивается поперечной щелью. Споры падают на землю, и на глубине нескольких сантиметров из них медленно, в течение 12 — 15 лет, развивается гаметофит. По форме он напоминает луковичку, позднее разрастается и становится блюдцевидным диаметром до 2 см. Гаметофит бесцетный. Клетки, расположенные под эпидермой, находятся в симбиозе с мицелием гриба.

У некоторых видов гаметофит образуется на поверхности почвы и тогда в его клетках появляются хлоропласты.

Сперматозоиды многочисленные, двухжгутиковые.

Оплодотворение связано с водой. Зигота не имеет периода покоя: из нее сразу же образуется зародыш спорофита. Он вначале внедрен в ткань гаметофита и в какой-то мере питается за его счет, но вскоре его корни проникают в почву, и начинается долгая самостоятельная жизнь спорофита.

Отдел хвощевидные (еquisetophyta)

Древовидные представители полностью вымерли, в современной флоре сохранились только травянистые.

Характерная особенность спорофита — боковое ветвление с мутовчатым расположением боковых побегов. Листья также собраны в мутовки. Узлы и междоузлия четко выражены. При основании междоузлий часто имеется интеркалярная меристема. Листья редуцированные, от средних до мелких, с одной средней жилкой.

Спорангии расположены на спорангиофорах. Хвощевидные бывают как равно-, так и разноспоровыми. У них выражен гетероталлизм — из одинаковых по размеру спор образуются разнополые гаметофиты.

Хвощ полевой— один из наиболее широко распространенных видов. Это многолетнее травянистое растение. Растет на полях и залежах как сорняк. Его подземная часть представлена корневищем, проникающим в почву до 1 м. Некоторые укороченные боковые разветвления корневища превращаются в клубни, заполненные запасным крахмалом. В узлах мутовками расположены листовые влагалища и придаточные корни. Надземные побеги двух видов: спороносные, возникающие ранней весной, и стерильные, образующиеся позже и вегетирующие до поздней осени.

Отдел папоротниковидные (рolypophyта)

Возникли примерно в одно время с хвощевидными. Папоротниковидные продолжают процветать, хотя и в несколько меньшей степени, чем в прошлые геологические периоды. Папоротниковидные распространенны по всему земному шару в разнообразных местообитаниях, начиная с тропических лесов и болот и кончая пустынями. Наиболее разнообразно представлены их виды во влажных лесах, где они растут не только на почве, но и на других растениях как эпифиты.

Современные папоротниковидные — в большинстве случаев многолетние травянистые растения.

В отличие от других высших споровых представляют крупнолистную линию эволюции. Листья длительное время нарастают верхушкой. Это позволяет считать, что они образовались путем уплощения телломов, их называют вайями. В большинстве случаев листья совмещают две функции: фотосинтез и спороношение.

Папоротниковидные — важный компонент многих растительных сообществ, особенно тропических, субтропических и северных широколиственных лесов. Они — объекты декоративного цветоводства в условиях закрытого и открытого грунта, а также сырье для получения ле ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (PINOPHYTA)

В современной флоре насчитывают около 800 видов. Голосеменные широко распространены на всех континентах. В холодной зоне и в горах они формируют обширные леса, хотя по числу видов немногочисленны.

Спорофиты — преимущественно деревья, реже одревесневающие лианы и кустарники. Травянистых форм нет. Ветвление боковое, нарастание побегов моноподиальное. Сосудов у большинства видов нет, древесина состоит из трахеид. Листья у одних видов крупные, расчлененные, у других — мелкие, цельные, чешуевидные или игольчатые (хвоя). Голосеменные, за небольшим исключением, — вечнозеленые растения. Корни — главный и боковые — с микоризой. Один из наиболее важных признаков — наличие семязачатков (семяпочек), Семязачаток представляет собой мегаспорангий, окруженный особым защитным покровом — интегументом. Семязачатки расположены открыто на мегаспорофиллах, из них после оплодотворения образуются семена. Образование семени определило громадные преимущества голосеменных перед споровыми и позволило им занять господствующее положение на суше.

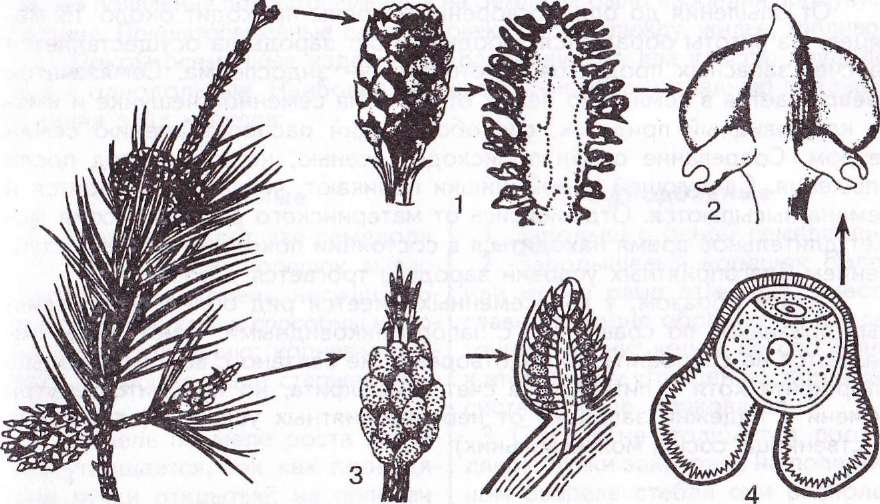

Жизненный цикл голосеменных рассмотрим на примере сосны обыкновенной. Спорофит — дерево высотой до 50 м, достигающее возраста 400 лет. Ветвление боковое. Ствол хорошо выражен, на нем мутовками располагаются боковые ветви. Нарастание побегов моноподиальное. Побеги покрыты бурыми чешуевидными листьями. В пазухах их расположены сильно укороченные побеги, несущие по два игольчатых листа. Игольчатые листья, или хвоя, в сечении имеют плосковыпуклую форму, в центре расположены два проводящих пучка.

карств. Спорообразование начинается примерно на 30 — 40-м году жизни.Спорофиллы собраны в шишки двух видов, резко различающиеся между собой, но образующиеся на одном растении: мужские, расположенные групками, и женские — одиночные.

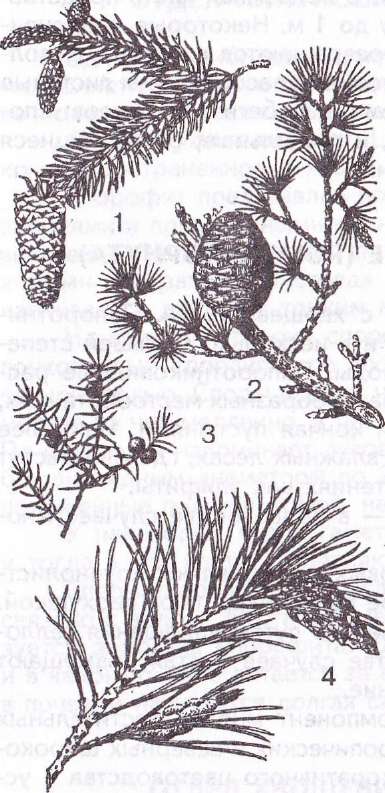

Голосеменные:

1 — ель; 2 — кедр; 3 — можжевельник; 4

—сосна

Голосеменные:

1 — ель; 2 — кедр; 3 — можжевельник; 4

—сосна

Мужская шишка образуется в пазухе чешуйки, на месте укороченного побега. Она представляет собой побег с хорошо развитой осью, на которой спирально расположены микроспорофиллы. Микроспорофилл яйцевидной формы, тонкий, плоский, с двумя микроспорангиями на нижней стороне. В микроспорангиях к осени заканчивается обособление многочисленных материнских клеток микроспор. Весной происходит мейоз. В результате каждая диплоидная материнская клетка образует четыре микроспоры. Микроспора одноядерная, спородерма ее состоит из интины и экзины и несет два воздушных мешка, которые возникают вследствие расхождения покровов. Здесь же, в микроспорангии, происходит прорастание микроспоры и образование мужского гаметофита, называемого пыльцой. Ко времени ее созревания микроспорангии вскрываются продольной щелью, и пыльца высыпается наружу. Воздушные мешки облегчают перенос ее ветром. Дальнейшее развитие мужского гаметофита происходит на женских шишках внутри семязачатка.

Цикл

развития сосны: 1 — шишка с семязачатками;

2 — семязачаток; 3 — побег с пыльцевыми

мешками, в которых созревает пыльца; 4

— пыльцевое зерно

Цикл

развития сосны: 1 — шишка с семязачатками;

2 — семязачаток; 3 — побег с пыльцевыми

мешками, в которых созревает пыльца; 4

— пыльцевое зерно

Женские шишки образуются на верхушках молодых побегов. Устроены они более сложно и относительно больших размеров. На главной оси расположены мелкие чешуйки, называемые кроющими. В их пазухах образуются крупные, толстые семенные чешуйки с двумя семязачатками на верхней стороне. Молодой семязачаток состоит из нуцеллуса и интегумента. Нуцеллус и есть мегаспорангий. Нуцеллус срастается с интегументом, и лишь около вершины интегумент имеет отверстие — микропиле (пыльцевход).

Пыльца из мужских шишек переносится на семязачатки и улавливается каплей густой жидкости, заполняющей пространство между ну- целллусом и интегументом и выступающей через микропиле. Подсыхая, она втягивает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус. После опыления микропиле зарастает. Чешуйки женской шишки смыкаются. Мужской гаметофит продолжает свое развитие на мегаспорангии. Экзина лопается, и клетка образует пыльцевую трубку, которая внедряется в ткань нуцеллуса и растет в направлении архегония.

Непосредственно перед оплодотворением из спермагенной клетки образуются два спермия — мужские гаметы без жгутиков. Пыльцевая трубка через шейку архегония достигает яйцеклетки. Тургор ее повышается, кончик лопается, и содержимое выбрасывается в цитоплазму яйцеклетки.

От опыления до оплодотворения у сосны проходит около 13 месяцев. Из зиготь! образуется зародыш. Рост зародыша осуществляется за счет запасных продуктов гаметофита — эндосперма. Семязачаток превращается в семя. Оно лежит открыто на семенной чешуйке и имеет крыловидный придаток, способствующий распространению семян ветром. Созревание семян происходит осенью, на второй год после опыления. Следующей зимой шишки поникают, чешуйки расходятся и семена высыпаются. Отделившись от материнского растения, семя может длительное время находиться в состоянии покоя, и лишь с наступлением благоприятных условий зародыш трогается в рост.

Таким образом, у голосеменных имеется ряд более прогрессивных признаков по сравнению с папоротниковидными: гаметофиты образуются на спорофите, оплодотворение не связано с водой, зародыш спорофита хотя и питается за счет гаметофита, но находится внутри семени и надежно защищен от неблагоприятных условий (ель, пихта, лиственница, сосна, можжевельник).