- •Введение

- •Роль растений в биосфере и жизни человека

- •Краткая история ботаники

- •Разделы ботаники

- •Глава 1

- •Устройство биологического микроскопа

- •Разнообразие клеток

- •Строение растительной клетки. Компоненты клетки

- •Деление клетки

- •Г лава 2 учение о тканях краткий исторический очерк

- •Механические ткани

- •Запасающие ткани

- •Выделительные ткани

- •Наружные выделительные ткани

- •Внутренние выделительные ткани

- •Глава 3 корень функции и морфология

- •Внутреннее строение корня

- •Метаморфозы корня

- •Глава 4 побег побег, его части. Виды побегов

- •Почки и их типы

- •Стебель. Рост стебля

- •Ветвление стебля

- •Метаморфозы побега, стебля

- •Глава 5 лист филогенез листа

- •Функции листа 1. Фотосинтез

- •2. Дыхание

- •3. Транспирация

- •4. Гуттация

- •5. Функция всасывания воды и питательных веществ

- •6. Функция вегетативного размножения

- •7.Запасная функция

- •8.Защитная функция

- •Морфология листовой пластинки

- •Листорасположение

- •Движение листьев

- •Размеры листьев

- •Долговечность листьев

- •Внутреннее строение листа

- •Метаморфозы листьев

- •Глава 6 цветение цветок - орган семенного размножения растений

- •Происхождение, функции и морфология цветка

- •Соцветия. Типы соцветий

- •Опыление

- •Перекрестное опыление, или ксеногамия

- •Самоопыление, или автогамия

- •Образование мужского и женского гаметофитов

- •Оплодотворение Оплодотворение у цветковых растений

- •Глава 7 плод и семя классификация и типы плодов

- •Ценокарпные, или сростноплодиковые, плоды

- •Прорастание семян и формирование проростка

- •Распространение семян и плодов

- •Глава 8 размножение растений типы размножения и их сущность

- •Часть вторая систематика

- •Глава 9

- •Происхождение и развитие растительного мира на земле

- •Систематика (краткий исторический очерк). Бинарная номенклатура. Таксономические единицы

- •Глава 10 царство дробянки (муснота) отдел бактерии (bacteria)

- •Дыхание бактерий

- •Питание бактерий. Автотрофы и гетеротрофы. Бактерии — паразиты и симбионты

- •Значение бактерий

- •Глава 11 царство вирусы (vira) История открытия вирусов

- •Глава 12. Царство грибы (fungi)

- •Строение

- •Питание

- •Размножение

- •Классификация и значение грибов

- •Отдел оомицеты (оомусота) Класс Хитридиомицеты (Сhytridiomycetes)

- •Класс Оомицеты (Оomycetes)

- •Отдел настоящие грибы (еuмусота) Класс Зигомицеты (Zigomicetes)

- •Класс Аскомицеты (Аscomycetes)

- •Класс Базидиомицеты (Basidiomicetes)

- •Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы (Deuteromycetes)

- •Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы (Deuteromycetes)

- •Глава 13 низшие растения (thallobionta)

- •Водоросли (algae) Общая характеристика водорослей

- •Отдел сине-зелёные, или циановые водоросли (суаnорнitа)

- •(Diatoморнута)

- •Отдел бурые водоросли (рнаеорнута)

- •Отдел красные водоросли (янооорнута)

- •Отдел зелёные водоросли (снlorорнута)

- •Класс Равножгутиковые (Isocontophicefe)

- •Класс Конъюгаты (Соnjuatорусеае)

- •Класс Харовые (Сharopyсеае)

- •Отдел лишайники (Lichenes)

- •Размножение и значение лишайников

- •Глава 14 высши е растения

- •Отдел моховидные (вryорнута)

- •Сфагновые мхи (Sphagnidae)

- •Отдел плауновидные (lycopodiopsida)

- •Отдел хвощевидные (еquisetophyta)

- •Отдел папоротниковидные (рolypophyта)

- •Покрытосеменные растения

- •Группа порядков Многоплодниковые, или Магнолиевидные

- •Семейство магнолиевые

- •Семейство барбарисовые (Berberidaceae)

- •Семейство лютиковые (Ranunculaceae)

- •Семейство розановые

- •Семейство бобовые, или мотыльковые

- •Класс Однодольные, или лнлиопсиды

- •Часть третья; особенности флоры крыма

- •Особенности горного крыма

- •Особенности растительного мира крыма. Его состояние и охрана

- •Заповедники и заказники крыма

- •Характеристика некоторых видов редких и эндемичных растений украины Семейство Адиантовые

- •Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

- •Семейство Пионовые — Раеотасеае

- •Семейство Росянковые — Droseraceae

- •Семейство Зонтичные — Ар1асеае

- •Семейство Ворсянковые

- •Семейство Сложноцветные — Compositae

- •Семейство Лилейные — Liliaceae

- •Семейство Амариллисовые — Amaryllidaceae

- •Глава 14. Высшие растения (с01?м0вюыта)

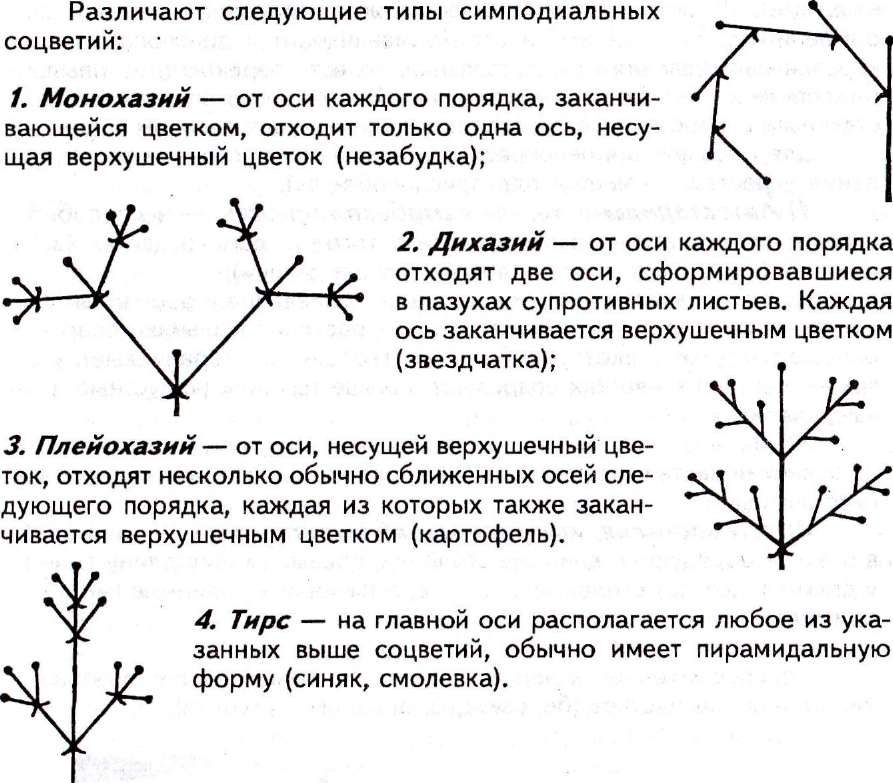

Соцветия. Типы соцветий

У немногих растений цветки одиночные (мак, тюльпан, пион), чаще всего они собраны группами на общем цветоносе, образуя соцветие.

Соцветия — это более или менее четко отделенная от вегетативной части побега система специализированных побегов с цветками.

Соцветия могут быть простыми или сложными. В простых соцветиях ветвление побегов идет до второго порядка; возможно образование побега одного порядка (сидячие цветки на побеге первого порядка). Если в соцветии имеются побеги (оси) третьего и более высокого порядка, его называют сложным.

Принято различать моноподиальные и симподиальные соцветия.

Моноподиальные соцветия

Моноподиальные соцветия характеризуются тем, что главный цветонос заканчивается точкой роста, которую не всегда легко обнаружить. Рост соцветия идет за счет этой точки.

Моноподиальными простыми соцветиями являются:

Кисть — на оси соцветия поочередно развертываются кроющие листья, а в их пазухах на цветоножках находятся цветки (ландыш, ярутка, сочевичник).

Колос — на оси соцветия в пазухах кроющих, поочередно расположенных листьев образуется по одному сидячему цветку I (подорожник, тимофеевка, лисохвост).

Початок — ось соцветия утолщается, а в пазухах поочередно расположенных листьев образуются одиночные сидячие цветки (белокрыльник, женские соцветия кукурузы).

Головка — ось соцветия укорочена, а на ней в пазухах кроющих листьев поочередно располагаются сидячие или на коротких цветоножках цветки (клевер).

Корзинка — ось утолщена, блюдце образно расширена, а на ней располагаются цветки (одуванчик, ромашка).

Щиток — на оси соцветия поочередно располагаются кроющие листья, а в их пазухах на цветоножках находятся одиночные цветки (боярышник, калина, рябина).

Зонтик— ось соцветия укорочена, узлы сближены и цветоножки отходят как бы от одного узла (лядвенец, полесник).

Симподиальные соцветия

Симподиальные соцветия характеризуются тем, что главная ось заканчивается цветком и соцветие растет за счет боковых осей различных порядков, также заканчивающихся цветком.

Опыление

С цветением у растений связано опыление. Под опылением понимают процесс переноса и попадания пыльцы из пыльников тычинок на рыльце пестика или пыльцевход семязачатка (семяпочки).

У растений различают два основных типа опыления: перекрестное и самоопыление.

Перекрестное опыление, или ксеногамия

При перекрестном опылении пыльца из пыльников переносится на рыльце пестика цветка другой особи того же вида.

При перекрестном опылении возрастают возможности рекомбинации генетического материала, образования более разнообразного генофонда потомства в результате соединения наследственно разнообразных гамет. Потомство получается более жизнеспособное, чем при самоопылении, с большей амплитудой изменчивости и приспособляемости к различным условиям существования, то есть перекрестное опыление биологически выгоднее самоопыления. Поэтому оно закрепилось естественным отбором и стало господствующим в растительном мире.

Для обеспечения перекрестного опыления и устранения самоопыления у растений имеется ряд приспособлений.

Автостерильность, или самобесплодность, — неспособность пыльцы прорастать на рыльце пестика того же самого цветка (встречается у большинства сортов яблони, груши, вишни);

дихогамия — неодновременное созревание в обоеполых цветках тычинок и пестиков; причем у одних растений пыльники созревают раньше пестиков (некоторые бобовые, гвоздичные, гераниевые), у других — пестики в цветках созревают раньше тычинок (капустные, розовые, злаки);

такое расположение тычинок и пестиков, при котором пыльца не может попасть на рыльце пестика того же самого цветка (вероника, губоцветные);

гетеростилия, или разностолбчатость, когда у одних особей в цветках образуются длинные столбики, превышающие длину тычинок, у других в цветках столбики короткие, а тычинки — длинные (медуница, примула).

Приспособлением к перекрестному опылению является образование однополых цветков (береза, дуб, орешник, кукуруза).

Рис. 20. Опыление растений насекомыми

Перекрестное опыление может происходить не только между особями одного вида, но и между разными видами и разновидностями. В этом случае происходит скрещивание, или гибридизация, которая приводит к образованию половых гибридов со смешанной наследственностью.

При перекрестном опылении перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика может совершаться насекомыми, ветром, водой.

Считают, что первичные покрытосеменные были энтомофильными, то есть насекомоопыляемыми растениями. Анемофилия — ветроопыление — возникла на более поздних этапах эволюции и сопровождалась редукцией околоцветника.

В настоящее время энтомофилия у покрытосеменных наиболее распространенный способ опыления. Основными переносчиками пыльцы являются пчелы, шмели, осы, бабочки, мухи, жуки, муравьи.

Посещая цветки, насекомые добывают себе пищу или откладывают в цветках яички и, перелетая с цветка на цветок, невольно переносят пыльцу и производят опыление.

У растений имеется ряд приспособлений для привлечения насекомых. Многие цветки вырабатывают нектар, который служит пищей насекомым. Нектар — это сахаристая жидкость, на 25 — 95% состоящая из воды и на 3 — 72% из глюкозы и сахара, выделяющегося из особых железок — нектарников, расположенных в глубине цветка. Проникая к нектарнику, насекомые вымазываются пыльцой и, перелетая с цветка на цветок, переносят ее.

Пыльца у насекомоопыляемых растений обычно крупная, и на поверхности ее имеются различные шипики, бородавочки, выросты, часто она клейкая — все это приспособления, облегчающие удержание ее на теле насекомого.

Цветки насекомоопыляемых растений имеют ярко окрашенный венчик, делающий их заметными для насекомых. А мелкие цветки обычно собраны в соцветия (зонтичные, астровые).

Большое значение для привлечения насекомых имеет также запах цветков, зависящий от выделения различных эфирных масел.

Следует также отметить, что у некоторых растений нет строгой специализации к опылению определенным видом насекомых. Так, цветок лютика посещают и маленькая ночная бабочка ради пыльцы, и другие насекомые ради нектара.

А у других растений разнообразие формы их околоцветника связано с тем, что у каждого вида форма околоцветника соответствует особенностям строения тела и поведения насекомого-опылителя. Так, строение цветков рода Aconitum (борец) приспособлено к строению тела и ротовых частей шмелей, и даже область распространения этого рода совпадает с областью распространения этих насекомых.

Анемофильные (ветроопыляемые) растения составляют около 10 — 15% всех семенных растений. К ним относится большинство древесных растений (все хвойные, береза, ольха, тополь, лещина, вяз, дуб и др.), почти все злаки, осоки, крапива, подорожник. При опылении с помощью ветра невозможен никакой направленный перенос пыльцы, как это наблюдается при опылении насекомыми. В этом случае проявляются действие законов случайности, зависимость успеха опыления от состояния воздушной среды.

Приспособления к ветроопылению проявляются в строении цветков, их расположении в кроне и в строении пыльцы.

Цветки ветроопыляемых растений обычно невзрачные, мелкие, без околоцветника или со слабо выраженным околоцветником, так как крупный околоцветник препятствовал бы опылению. Пыльники на длинных, легко раскачиваемых ветром тычиночных нитях; пестики с волосистыми перистыми рыльцами, хорошо улавливающими пыльцу.

У ветроопыляемых растений образуется огромное количество мелкой, легкой, сухой пыльцы. Одна тычинка ясеня образует до 12,5 тыс. пылинок, метелка кукурузы — до 50 млн. пылинок.

Пыльца способна разноситься на очень большие расстояния. Так, в Новой Зеландии находили пыльцу орешника, ольхи, березы и других растений, которая могла попасть туда из мест, отстоящих на 400 км.

У растений, погруженных в воду, таких, как роголистник, взморник, пыльцу переносит вода.