- •Глава 1. Формационные этапы развития социальной мысли. Первобытно-общинная, рабовладельческая и феодальная общественно-политические формации (доиндустриальная стадия).

- •Глава 2. Капиталистическая формация (индустриальная стадия).

- •§ 1. Формирование марксизма.

- •§ 2. Критический обзор теоретических позиций марксизма-ленинизма о государстве и классах.

- •§ 3. О самодействующей вооружённой организации.

- •§ 4. О военной силе.

- •§ 5. Естественный фактор научного истощения марксизма и экономикс и связанные с данным явлением социальные последствия.

- •Глава 3. Текущее состояние социальной теории.

- •Глава 4. Социалистическая формация (постиндустриальная стадия). Теоретические условия формирования современного вида социальной теории.

- •§ 1. Развитие макрообъектов и органической жизни на примере планеты Земля.

- •Кембрийский период.

- •Ордовикский период.

- •Силурский период.

- •Девонский период.

- •Камнеугольный период.

- •Мезозой.

- •Кайнозой.

- •§ 2. Состав микромира. Краткий обзор физический теорий.

- •§ 3. Социальная физика.

- •§ 4. Два вида производства человека: биологического субъекта и социального субъекта.

- •§ 5. Единичное строение ядра производительных сил.

- •§ 6. Параметры социальных уровней.

- •§ 7. Межуровневые зоны.

- •§ 8. Дифференциальные ряды производственных соединений.

- •§ 9. О законе соответствия производственных отношений характеру развития производительных сил.

- •§ 10. Подсистемные напряжения между производственной с одной стороны и политической, сферой обменных процессов (коммерческой, финансовой) с другой.

- •§ 11. Сравнительная характеристика двух последних меж формационных периодов.

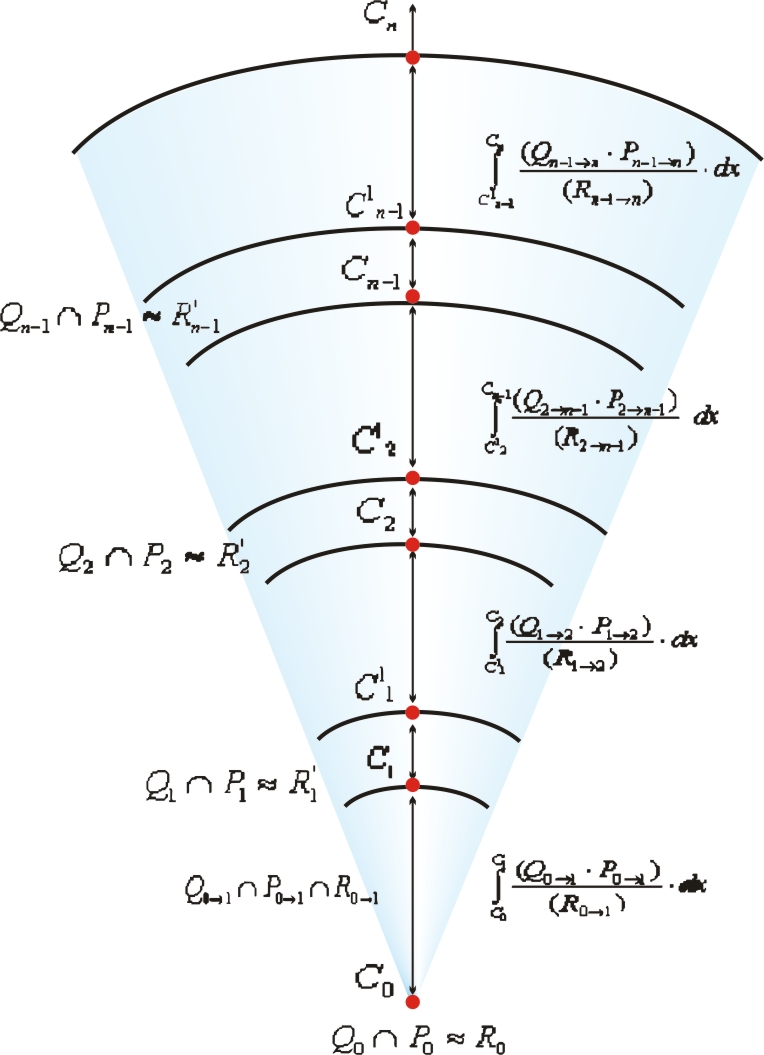

§ 6. Параметры социальных уровней.

Переходы из одного социального уровня в другой, всегда связаны с проблемами внутриструктурной перестройки развивающейся системы.

Наличие субъектов сил, ещё не означает автоматический режим их функционирования. Необходим определённый источник энергии, который бы позволил выполнять операцию перемещения в пространстве от одного состояния вещества, к другому.

На начальном этапе развития человеческого общества и, естественно, социальной системы в том виде, в котором мы её подразумеваем, единственным источником энергии мог служить только непосредственно сам биологический субъект (1).

Движение от одного источника энергии до использования другого, образует своеобразный интегральный период, при котором социальная система в целом и её передовая часть в частности, развиваются в относительно однородных условиях.

Границы между начальной и конечной стадиями освоения производственных возможностей ПС, на основе использования определённого источника энергии, являются определителем длительности системного времени.

Выход на возможность использования энергии тепла (2) – это уже следующая ступень усложняющихся производственных структур в социуме. На данном этапе становится возможным изменять физико-химические свойства элементов природы.

В дальнейшем осуществляется переход на использование энергии ветра (3), падающей воды (гравитационной (4)), паровой (5), электрической (6), ядерной (7), термоядерной (8), а в перспективе барионной (9) и мезонной (10).

Таким образом, формируются интегральные периоды или социальные уровни, в которых происходит развитие и видоизменение организации вещества на основе используемого источника энергии. Это чётко фиксированный временной рубеж для каждого социального уровня.

Процедура перехода на использование каждого нового источника энергии связана с выполнением конкретных научных требований, поскольку приходится иметь дело не только с изменяющимся качеством вещества в пределах субстанций Р и Q – сил с одной стороны и R –силы с другой, но общим их видоизменением в рамках нового вида социальной системы.

Механизм развития социальной системы в целом и изменения единичной структуры ПС в частности, можно представить в виде: см. рис. 7

рис. 7

Подобно тому, как при увеличении протонного числа на единицу, к примеру, за серой (16 хим.элемент) следует газ хлор (17), создаётся принципиально новая организация вещества, так и при переходах от использования одного источника энергии к другому, социальная система качественно видоизменяется. Усложняющееся развитие в пределах социального уровня схоже с механизмом развития химического состояния вещества от одного элемента к другому в его изотопной части.

Движение от изначального уровня к последующим, создаёт «слоистую» форму социальной системы. В любом социальном уровне или слое, всегда находится определённая масса представителей P и Q - сил в пересечении со свойственным данному слою состоянием вещества, т.е. в каждом уровне сосредотачивается относительно однородный по составу социальный материал.

Графически этот процесс можно представить так (данная схема составлена с участием тюменского математика И.Т.Шафагутдинова): (см.рис 7)

Рис.7.

где:

![]() - изменение социально-производственных

характеристик

- изменение социально-производственных

характеристик

субъектов ПС в зависимости от используемого источника энергии.

≈ знак, обозначающие несоответствие соединения субъектов ПС.

С0-n – уровни социальной системы от изначального к последующим.

В каждом уровне скапливается определённое количество одушевлённой части ПС, которая находится в соответствующем соединении с субъектами силы средств производства. Для представителей P и Q - сил, расположенных, допустим, в нижней части уровня С0 – С1, социальное состояние в средней и верхней части является полем случайных событий, т.е. даже в пределах одного уровня возникает предельно допустимая норма асимметрии между субъектами ПС. Это означает, что не существует понятия полной социальной однородности для различных категорий представителей сил ПС, находящихся в пределах даже одного уровня развития системы, не говоря о слоях, расположенных в последующих уровнях С11 – С2, С12 – С3 …Сn-1 – Сn

Переход из каждой верхней части предыдущего слоя в нижнюю часть последующего, вначале всегда осуществляется передовой частью производственной подсистемы. В данном случае, в структуре ПС происходит изменение знаков социальных потенциалов даже для отдельно взятой подсистемы, не говоря о характере изменения относительно других подсистем.

Почему такие явления происходят и с чем они связаны? По-видимому, надо более тщательно рассматривать пространства, расположенные между социальными уровнями, такие как С1 – С11 , С2 – С12, и т.д.