- •При любом способе транспортировки пациента в отделение сопровождающий обязан передать пациента и его медицинскую карту палатной медсестре. Пример использования сестринского процесса

- •Учебный модуль 13 инфекционная безопасность. Инфекционный контроль.

- •Учебный модуль 18 личная гигиена пациента

- •Учебный модуль 19 применение лекарственных средств

- •Учебный модуль 21 внутрикожные, подкожные, внутримышечные инъекции

- •Глоссарий

- •Учебный модуль 23 осложнения инъекций

- •Учебный модуль 24 методы простейшей физиотерапии. Гирудотерапия. Оксигенотерапия

- •Глоссарий

- •Учебный модуль 25 термометрия

- •Глоссарий

- •Учебный модуль 26 питание и кормление пациента

- •Глоссарий

- •Учебный модуль 27 клизмы. Газоотводная трубка.

- •Глоссарий

- •Учебный модуль 28 катетеризация мочевого пузыря. Применение съемного мочеприемника

- •Глоссарий

- •Учебный модуль 30 подготовка и проведение желудочного и дуоденального зондирования

- •I. Наименование манипуляции:

- •I. Наименование манипуляции: Дуоденальное зондирование

- •I. Наименование манипуляции: Помощь при рвоте.

- •III. Напоминаем!

- •Учебный модуль 31 участие медсестры в лабораторных методах исследования

- •I. Вид исследования Общий анализ мочи

- •I. Вид исследования Анализ мочи по Нечипоренко

- •I, вид исследования

- •I. Вид исследования

- •I. Вид исследования Анализ мочи на сахар

- •I. Вид исследования

- •I. Вид исследования Анализ мочи по Зимницкому

- •I. Вид исследования

- •I. Вид исследования Моча на ацетон и кетоновые тела

- •I. Вид исследования Общий анализ

- •I. Вид исследования

- •I. Вид исследования Мокрота на микобактерии туберкулеза

- •I. Вид исследования Мокрота на атипичные клетки

- •I. Вид исследования Суточное количество мокроты

- •I. Вид исследования

- •I. Вид исследования Кал на яйца гельминтов

- •I. Вид исследования Кал на скрытую кровь

- •I. Вид исследования Кал на простейших

- •I. Вид исследования

- •I. Вид исследования Взятие мазка из зева и носа

- •Учебный модуль 32 инструментальные методы исследования

- •Учебный модуль 33 сердечно-легочная реанимация

- •Глоссарий

- •Учебный модуль 34 потери. Смерть. Горе.

- •Глоссарий

- •Список литературы:

Учебный модуль 13 инфекционная безопасность. Инфекционный контроль.

Процедурный кабинет.

Устройство кабинета.

Должностные обязанности процедурной медсестры.

Предстерилизационная очистка шприцев и игл, медицинского инструментария.

Контроль качества предстерилизационной очистки

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ

Студенты должны ЗНАТЬ:

- устройство процедурного кабинета

- должностные обязанности медсестры процедурного кабинета

- мероприятия по профилактике СПИДа ;

- этапы предстерилизационной очистки шприцев и игл и их предназначение

- контроль качества предстерилизационной очистки (пробы и их оценка) УМЕТЬ:

- провести все этапы предстерилизационной очистки шприцев и игл

- провести азопирамовую, амидопириновую, фенолфталеиновую пробы и правильно их оценить

- провести текущую и генеральную уборку процедурного кабинета

- осуществить дезинфекцию и утилизацию использованного одноразового медицинского инструментария

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД - напоминаем, что внешний вид медсестры - это визитная карточка процедурного кабинета. Следует избегать яркой косметики, ногти должны быть коротко острижены. Халат должен быть чистым, рукава блузки под халатом не должны быть длиннее рукавов халата. Волосы необходимо убрать под колпак. Обувь удобная и мягкая, без каблуков.

ОБЩЕНИЕ С КОЛЛЕГАМИ - нормальные отношения с коллегами -залог нормального, здорового микроклимата в коллективе. Безусловно, взаимоотношения должны быть доброжелательными, основанными на взаимопомощи. Но в любом случае, необходимо придерживаться правил субординации: и с врачами, и с младшим медицинским персоналом.

ОБЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТАМИ - любое назначение врача процедурная медсестра должна выполнить быстро, аккуратно, профессионально.

Учитывая, что любая деятельность процедурной медсестры по отношению к пациенту связана с вмешательством в организм, (инъекции, забор крови на исследование, зондированине, пункции и так далее), к каждому пациенту должен быть индивидуальный подход, с объяснением необходимости проведения процедуры, а иногда и убеждением, успокоением - технические действия процедурной медсестры во время проведения процедуры должны быть уверенными и четкими, при этом ее авторитет в глазах пациента возрастает, у него появляется уверенность в благополучном исходе процедуры.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

а) культура речи - при проведении процедуры поведение пациента из-за боязни бывает неадекватным (перехватывает руку медсестры, вырывает иглу, делает резкие движения, мешая процедуре), грубые окрики в этом случае недопустимы. Пациента необходимо успокоить. После этого, при необходимости, повторить процедуру;

- обращение ко всем пациентам любого возраста должно быть только на "Вы";

- в процедурном кабинете, как и в любом помещении медицинского назначения, допускается только спокойная разговорная речь;

б) не оставлять на видном месте медицинский инструментарий, материалы, испачканные кровью, гноем.

ИЗБЕГАТЬ ВСЕГО, ЧТО МОЖЕТ ИСПУГАТЬ ПАЦИЕНТА!

Процедурный кабинет

Входит в состав лечебных отделений. В нем работает процедурная медсестра. В процедурном кабинете производят различные диагностические и лечебные манипуляции:

- подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции

- взятие крови для анализов

- определение группы крови

- пункции полостей (плевральная, абдоминальная, стернальная)

- сборка систем для внутривенного капельного введения лекарственных средств

К санитарно-эпидемиологическому режиму этого помещения предъявляются большие требования, так как многие манипуляции носят инвазивный характер, то есть связаны с проникновением микробной флоры в организм пациента.

Проводят регулярное обеззараживание воздуха в процедурном кабинете с помощью дезсредств, используется специальный промаркированный уборочный инвентарь. Для проведения уборки процедурная медсестра переодевается в другой халат и косынку. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится 1 раз в неделю.

Оборудование процедурного кабинета

1. Рабочий шкаф, где хранятся медикаменты для повседневной работы

2. Шкаф с медикаментами для оказания неотложной медицинской помощи (укомплектован по специальному списку)

3. Рабочий стол

4. Холодильник (инсулины, сыворотки для определения группы крови, препараты крови)

5. Стерильный стол

6. Раковина

7. Дистиллятор, емкости с дистиллированной водой

8. Бактерицидная лампа

9. Кушетка, стул

10. Штативы для внутривенных систем

11. Тумбочка для хранения дезсредств, моющих средств, используемых для уборки

12. Уборочный инвентарь

13. Халат, косынка (для уборки кабинета)

Должностные обязанности медсестры процедурного кабинета Медсестра процедурного кабинета обязана:

- хорошо знать и соблюдать правила асептики и антисептики,

- в совершенстве владеть подкожными, внутримышечными и (по разрешению врача) внутривенными инъекциями, аутогемотерапией, подготовкой системы для внутривенных капельных вливаний, трансфузий и, по разрешению врача, выполнять указанные манипуляции.

- владеть техникой наложения кровоостанавливающих жгутов, измерять кровяное давление, катетеризировать мочевой пузырь (мягким катетером), производить спринцевание влагалища

- владеть методикой реанимационных мероприятий (закрытый массаж сердца, искусственное дыхание "рот в рот", "рот в нос")

- подготавливать необходимые инструменты и участвовать вместе с врачами в проведении искусственного пневмоторакса, удалении жидкостей из полостей.

- уметь производить перевязки, накладывать повязки, в том числе иммобилизирующие, применять банки, горчичники, делать клизмы, вставлять газоотводные трубки и так далее

- владеть методикой подготовки пациентов к исследованиям, производить промывание желудка и 12-перстной кишки, взятия мазков

- обеспечивать своевременное выполнение процедур и преемственность в работе с дежурным персоналом

Правила техники безопасности медсестры процедурного кабинета Подбор спецодежды. Спецодежда должна не только защищать от попадания инфекционного материала на поверхность кожи или слизистых, но и быть удобной в работе. Процедурной медсестре рекомендуется носить брючный костюм, удобную обувь, которую можно дезинфицировать, защитные очки, маску, халат, перчатки. После каждой процедуры перчатки необходимо обрабатывать и немедленно сменять при нарушении-герметичности, при попадании крови. Этим обеспечивается профилактика передачи вируса-ВИЧ другому пациенту и защита себя.

В процедурном кабинете должна находится аптечка: 70 град, спирт, йод, перевязочный материал, навеска марганцовокислого калия и дистиллированная вода для разведения 1:10 000, 6 % перекись водорода, 2 % раствор протаргола.

Мытье рук

Мытье рук для сестринского персонала является обязательным требованием как перед выполнением манипуляции, так и после нее.

Последовательность действий:

1) откройте кран и отрегулируйте температуру и струю воды;

2) вымойте с мылом нижнюю треть левого, а затем правого предплечья, смойте мыло водой;

3) вымойте с мылом левую кисть и межпальцевые промежутки, затем правую кисть и межпальцевые промежутки, смойте мыло водой;

4) вымойте с мылом ногтевые фаланги левой, затем правой кисти;

5) закройте кран, не касаясь его пальцами;

6) высушите вначале левую, затем правую руку (желательно использовать для этих целей бумажные полотенца).

Предстерилизационная очистка

1. ПО должны подвергаться все изделия перед их стерилизацией с целью удаления белковых, жировых и механических загрязнений, а также лекарственных препаратов.

2. Разъемные изделия должны подвергаться ПО в разобранном виде.

3. ПО шприцев и игл должна осуществляться в последовательности, в соответствии с таблицей N 1.

4. Моющий раствор должен включать компоненты в соответствии с таблицей .N 2.

5. Инструменты в процессе эксплуатации, ПО, стерилизации могут подвергаться коррозии. Инструменты с видимыми пятнами коррозии, а также с наличием оксидной пленки подвергается химической очистке не более 1-2 раз в квартал.

В качестве ингибитора коррозии используется 0,14% раствор олеата натрия.

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ШПРИЦЕВ И ИГЛ

(ручной способ)

Вода, используемая при I этапе предстериллизационной очистки (ПО) обязательно дезинфицируется, только после этого выливается в общую канализацию.

Режим дезинфекции: I

10% раствор хлорной извести в соотношении 1:1, экспозиция 60 мин. ПО проводится на основании отраслевого стандарта "Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения" ОСТ 42-21-2-85 и приказа № 408 " О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране."

П РИГОТОВЛЕНИЕ

МОЮЩЕГО РАСТВОРА ДЛЯ РУЧНОЙ ОЧИСТКИ

РИГОТОВЛЕНИЕ

МОЮЩЕГО РАСТВОРА ДЛЯ РУЧНОЙ ОЧИСТКИ

Примечание: допускается применение моющего раствора до появления розовой окраски, но не более суток.

Неизмененный моющий раствор можно подогревать до 6 раз.

Температура раствора контролируется водным термометром.

Раствор моющего средства "Биолот" используется однократно,так как фермент быстро разрушается.

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

На наличие крови:

- амидопириновая проба

- азопирамовая проба

На наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего препарата:

- фенолфталеиновая

Контролю подвергают 1% от одновременно обработанного материала.

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий для медицинского назначения с помощью реактива АЗОПИРАМА Методические указания от 26 мая 1988 г. Ленинград 1988 г.

I. Общая часть

1. Проба с азопирамом по чувствительности не уступает бензидино-вой и в 10 раз превышает амидопириновую.

2. С введением данных указаний бензидиновая и ортотолуидиновая пробы отменяются.

3. Реактив азопирам используется для выявления открытых следов крови, которые могли остаться на подготовленных к стерилизации медицинских изделиях в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки.

4. Контроль предстерилизационной очистки проводит СЭС 1 раз в квартал. Самоконтроль в ЛПУ проводится не реже 1 раза в неделю, организуется и контролируется старшей медсестрой отделения.

II. Методика определения качества предстерилизационной очистки изделий с помощью реактива АЗОПИРАМА

1. Реактивы: амидопирин в порошке, солянокислый анилин, 3% перекись водорода, 95% этиловый спирт, вода дистилированная. Вода используется для приготовления 3% перекиси водорода.

2. Приготовление исходных растворов.

На 1 л раствора отвешивают 100 г амидопирина и 1,0-1,5 г солянокислого анилина. Вещества смешивают в сухой посуде и заливают 95% этиловым спиртом до объема 1 л. Смесь тщательно перемешивают палочкой до полного растворения всех ингредиентов. Таким образом, азопирам содержит 10% амидопирина, 0,10-0,15% солянокислого анилина, остальное -95% этиловый спирт.

Готовый раствор может храниться в плотно закрытых флаконах в темноте при температуре 4 °С (в холодильнике) 2 месяца, в темноте при комнатной температуре 18-23 °С не более месяца. Умеренное пожелтение реактива в процессе хранения без выпадения осадка не снижает его рабочих качеств.

При небольшом объеме исследований азопирам готовят порциями по 50-200 мл. Окислителем в реакции индикации является 3% перекись водорода,

III. Приготовление рабочего раствора

Непосредственно перед проверкой качества очистки изделий готовят рабочий раствор, смешивая равные объемные количества азопирама и 3% перекиси водорода.

Пригодность рабочего раствора азопирама проверяется в случае необходимости: 2-3 капли этого раствора наносят на кровяное пятно. Если не позже, чем через 1 минуту, появляется фиолетовое окрашивание, переходящее затем в сиреневый цвет, реактив пригоден к употреблению. Если окрашивание в течение 1 минуты не появляется, реактивом пользоваться нельзя.

IV. Исследование качества предстерилизационной очистки изделий Методика постановки реакции.

Рабочим раствором (азопирам с 3% перекисью водорода в соотношении 1:1) обрабатывают исследуемые изделия: протирают тампонами, смоченными реактивом, или наносят несколько капель реактива на исследуемые изделия с помощью пипетки.

В шприцы наливают 3-4 капли рабочего раствора и несколько раз продвигают поршнем для того, чтобы смочить реактивом внутреннюю поверхность шприца, особенно места соединения стекла с металлом, где чаще всего остается кровь, реактив в шприце оставляют на 0,5-1,0 минуту, после чего реактив вытесняют на марлевую салфетку.

При проверке качества очистки игл реактив набирают в чистый шприц и, последовательно меняя иглы, пропускают реактив через них, выдавливая 3-4 капли на марлевую салфетку. Контролю подвергают 1% от одновременно обработанных изделий одного наименования, но не менее 3-5 единиц.

V. Индикация загрязнений

В присутствии следов крови немедленно или не позднее, чем через минуту после контакта реактива с загрязненным участком, появляется окрашивание вначале фиолетовое, затем быстро, в течение нескольких секунд переходящее в розово-сиреневое или буроватое.

Окрашивание, наступившее позже чем через 1 минуту после обработки исследуемых предметов, не учитывается.

Азопирам выявляет наличие гемоглобина, пероксидаз растительного происхождения, окислителей (хлорамина, хлорной извести, стирального порошка и других), а также ржавчины и кислот.

Буроватое окрашивание наблюдается при наличии на исследуемых предметах ржавчины и хлорсодержащих окислителей. В остальных случаях окрашивание розово-сиреневое.

VI. Особенности реакции

Исследуемые изделия должны иметь комнатную температуру. Нельзя подвергать проверке горячие изделия, а также держать рабочий раствор на ярком свету или при повышенной температуре.

Рабочий раствор (азопирам с перекисью водорода) должен быть использован в течение 1-2 часов. При более длительном стоянии может появиться спонтанное розовое окрашивание раствора. Если это окрашивание мешает работе, а исследование необходимо продолжить, следует заменить порозовевший раствор свежим.

После проверки, независимо от ее результатов, следует удалить остатки азопирама с исследованных изделий, обмыв их водой или протерев тампоном, смоченным водой или спиртом, а затем повторить предсте-рилизационную очистку этих изделий.

VII. Меры предосторожности

Среди реактивов, использующихся при приготовлении и применении азопирама, осторожного обращения требуют солянокислый анилин, пергидроль и этиловый спирт.

Рассыпанные или пролитые реактивы удаляют, а место, где они находились, промывают или протирают тампонами, смоченными водой или спиртом.

Азопирам горюч, так как в его состав входит спирт.

Амидопириновая проба

Пипеткой наносят реактив ( 1 % раствора амидопирина ) на поршень и в цилиндр шприца, а через него в иглу. Если после предварительных этапов ПО осталась кровь, происходит немедленное окрашивание реактива в сине-зеленый цвет (положительная проба). Окрашивание, появившееся позже,чем через 2 мин., не учитывается.

Фенолфталеиновая проба

С помощью этой пробы можно проверить, как промыты шприцы от моющего раствора. Вымытые детали шприца протирают ватой, смоченной 1% спиртовым раствором фенолфталеина. При наличии остатков моющего раствора в течение 30 секунд появляется сине-фиолетовое окрашивание. Если проба положительная, следует повторить промывание под холодной водой.

Примечание: при использовании моющих средств "Прогресс", "Биолог" фенолфталеиновая проба не применяется.

Дезинфекция и утилизация одноразовых шприцев и игл После выполнения инъекции одноразовые шприцы замачивают в^раз-обранном виде в растворе 3 % хлорамина на 60 мин. После этого промывают проточной водой, высушивают и сдают старшей медсестре отделения.

Дезинфекция и утилизация одноразовых систем для внутривенного

введения лекарств

После проведения манипуляции система разрезается на три части и замачивается в растворе 3 % хлорамина на 60 минут. После этого промывается проточной водой и выбрасывается.

МАНИПУЛЯЦИИ

- Проведение предстерилизационной очистки шприцев и игл поэтапно.

- Проведение азопирамовой пробы.

- Проведение амидопириновой пробы.

- Проведение фенолфталеиновой пробы.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

(занятие проводится в доклиническом процедурном кабинете) Растворы:

- 3% хлорамина

- пергидроля

- азопирама

- фенолфталеина

- амидопирина

- 3% перекиси водорода

Оборудование:

- моющие средства: "Лотос", "Биолот", "Айна", "Астра"

- термометр

- шприцы, иглы

- мерная посуда

- отдельные емкости (ванночки, бачки)

- пипетки

- салфетки г

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 14

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Стерилизация.

Виды и режимы стерилизации. ЦСО

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ

Студенты должны ЗНАТЬ :

- определение стерилизации и ее сущность

- устройство ЦСО

- цели, задачи и принципы ЦСО

- режим стерилизации горячим воздухом

- режим стерилизации водяным паром под давлением

- виды упаковок

УМЕТЬ:

- упаковать шприцы и иглы в крафт-пакет

- упаковать шприцы и иглы в мягкую бязевую упаковку

- упаковать в открытую емкость

- упаковать для стерилизации резиновые изделия

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Дать определение "стерилизации".

2. Документ, оговаривающий все режимы и допуски методов стерилизации.

3. Дать определение "ЦСО"

4. Устройство ЦСО.

5. Режим стерилизации в автоклаве металлического инструментария.

6. Режим стерилизации в автоклаве резиновых изделий.

7. Виды упаковки, используемые для стерилизации в автоклаве.

8. Виды упаковки, используемые при стерилизации в сухожаровом шкафу.

9. Режим стерилизации в сухожаровом шкафу.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стерилизация - это полное уничтожение (обеззараживание) микроорганизмов и их спор на инструментарии, перевязочном материале.

Любые предметы, применяемые при лечении и уходе за пациентами, если они не будут полностью обеззаражены, могут привести к инфицированию других людей. Использование недостаточно простерилизованного инструментария может вызвать развитие сывороточного гепатита, СПИДа, стафилококковой и других инфекций.

У нас в стране введен отраслевой стандарт "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения" (ОСТ 42-21-2-85). Этим стандартом установлены методы, средства и режимы дезинфекции и стерилизации.

Для пациентов, перенесших вирусный гепатит (БОЛЕЗНЬ БОТКИНА), в процедурном кабинете выделяют отдельные шприцы и иглы, которые проходят предстерилизационную очистку и стерилизацию отдельно от всех остальных шприцев и игл. В процедурном кабинете должен быть список находящихся в отделении пациентов, перенесших вирусный гепатит.

Для масляных шприцев и игл существуют свои крафт-пакеты или 2-х слойная бязевая упаковка. Шприцы для введения масляных растворов с остальными шприцами не смешивают. При сдаче в ЦСО для стерилизации процедурная медсестра указывает упаковки с масляными шприцами, так как они укладываются отдельно.

Все катетеры и зонды подвергаются стерилизации только централизованно, в связи с указаниями по профилактике СПИДа. Перед стерилизацией проводится первые три этапа предстерилизационной очистки.

Стерилизации подвергаются все изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью или инъекционными препаратами, и отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение. Стерилизацию проводят после предстерилизационной очистки.

ЦСО (централизованное стерилизационное отделение)

ЦСО организованы во всех современных лечебных учреждениях.

- ЗАДАЧИ:

1) предстерилизационная очистка медицинского инструментария

2) стерилизация:

а) медицинского инструментария,

б) белья и перевязочного материала,

в) хирургических перчаток и резиновых изделий.

- УСТРОЙСТВО ЦСО:

1) блок - нестерильный;

2) блок - стерильный.

В нестерильном блоке производят предстерилизационную очистку инструментария, упаковку различного материала для стерилизации и загрузку в сухожаровые шкафы и паровой стерилизатор.

В стерильном блоке выгружают стерильный материал.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ (в сухожаровом шкафу)

ПРИМЕЧАНИЕ: (стерилизация в сухожаровом шкафу)

1. Изделия, подлежащие стерилизации, загружают в таком количестве, которое допускает свободную подачу горячего воздуха к стерилизуемому предмету.

2. Эффективность воздушной стерилизации зависит от равномерного распределения горячего воздуха в стерилизационной камере.

3. Большие предметы следует класть на верхнюю металлическую решетку, чтобы они не препятствовали потоку горячего воздуха.

4. Стерилизуемые изделия необходимо укладывать горизонтально, поперек пазов кассет, полок, равномерно их распределяя.

5. Недопустима загрузка стерилизатора навалом. Не допускается перекрывать продувочные окна и решетку вентилятора.

6. Для контроля уровня температуры в шкафу, туда же ставят флакон с сахарозой: она должна при температуре 180 град, за 60 мин. превратиться из белого кристаллического порошка в темно-коричневую массу. Можно использовать термоиндикаторную ленту, которая изменяет свою окраску

7. После стерилизации в открытой емкости медицинский инструментарий не хранится, а используется сразу.

8. Виды упаковки:

а) крафт-пакет (из пергамента, или влагопрочной бумаги).

В пакет укладывают шприц в разобранном виде и две иглы. Свободный конец пакета дважды подворачивают и заклеивают. На пакете указывается вместимость шприца и дата стерилизации. Стерильность в крафт-пакетах сохраняется в течение 3 суток.

б) открытая емкость - используется для стерилизации небольшого количества шприцев или медицинских инструментов, так как эти инструменты должны быть использованы сразу после стерилизации.

Они не хранятся. Чаще всего таким образом проводят стерилизацию в стоматологических и гинекологических кабинетах.

Контроль качества проверяют при помощи бензойной кислоты: в паровой стерилизатор помещают флакон с кристаллами бензойной кислоты, которая при температуре 132 °С, давлении 2 атмосферы в течение 20 мин. плавится, или термоиндикаторной ленты, которая меняет окраску при указанном режиме.

Виды упаковки:

а) крафт-пакет.

б) двухслойная бязевая упаковка

Стерильность в крафт-пакете и двухслойной бязевой упаковке сохраняется 3 суток.

Режим стерилизации t = 120 °С, давление =1,1 атм, время = 45 минут используется для обработки РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИИ (катетеры, зонды, перчатки). Наружную и внутреннюю поверхность резиновых перчаток для предупреждения их склеивания пересыпают тальком. Между перчаток прокладывают марлю и каждую пару перчаток заворачивают в марлю.

Кипячение - как метод стерилизации стандартом не предусмотрен, но в домашних условиях этот метод стерилизации допустим. Использовать воду из-под крана нельзя, так как соли, выпадающие в осадок при кипячении, откладываются на цилиндре и поршне, в канюле иглы. Вода должна быть прокипяченой или дистиллированной. Количество воды должно быть таким, чтобы к завершению стерилизации составные части шприца были полностью покрыты водой.

Шприц кипятится в разобранном виде. Длительность стерилизации с момента закипания - 45 мин. Если во время кипячения добавляется еще одно изделие, то время отсчитывается с момента закладки этого изделия.

В домашних условиях чаще всего пользуются инъекциями инсулина (у пациентов с сахарным диабетом), антибиотиков (бронхиты, пневмонии), алоэ, стекловидное тело (рассасывающая терапия). Если инъекции будут производиться кем-то из родственников, то медсестра должна объяснить как правильно провести стерилизацию.

МАНИПУЛЯЦИИ

1. Проведение упаковки шприцев в крафт-пакеты.

2. Проведение упаковки в мягкую бязевую упаковку.

3. Проведение упаковки в открытую емкость.

4. Повторение проведения этапов предстерилизационной очистки шприцев и игл.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

ВСПОМНИТЕ: ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВАШЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА.

1. Крафт-пакеты.

2. Мягкая бязевая упаковка.

3. Лотки.

4. Отдельные емкости (ванночки, бачки).

5. Шприцы, иглы.

6. 3% раствор хлорамина.

7. Моющие средства: «Биолот», «Астра», «Айна», «Лотос».

8. Мерная посуда

9. Емкость с дистиллированной водой.

10. Ершик или ватно-марлевый тампон.

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 15

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИЧ ИНФЕКЦИЯ.

«Медицинские сестры несут ответственность перед людьми, нуждающимися в медицинском уходе. Оказывая помощь, поддерживают атмосферу, в которой уважают ценности, привычки и духовные верования индивида»

Кодекс медицинских сестер МСМС

Учебные цели:

Студенты должны:

ЗНАТЬ: ;

- профилактику передачи парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в ЛПУ;

- требования к личной гигиене и медицинской одежде )

персонала

УМЕТЬ:

- соблюдать технику безопасности при работе с биологическими жидкостями;

- обработать руки и слизистые при контакте с биологическими жидкостями

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Объяснить понятие «ВИЧ-инфекция».

2. Пути передачи ВИЧ-инфекции.

3. Пути инфицирования медицинского работника.

4. Пути инфицирования пациента.

5. Особенности распространения ВИЧ-инфекции в России.

6. Биологические жидкости, содержащие антитела к ВИЧ-инфекции.

7. Обработка рук при попадании биологических жидкостей.

8. Обработка слизистых оболочек при попадании на них биологических жидкостей.

9. Общие меры профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов.

10. Обработка предметов ухода после контакта с кровью, слизистыми оболочками.

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВИЧ-инфекция является заболеванием, которое может вызвать страх и неправильное понимание. Это заболевание инфекционного характера, которое часто приводит к фатальному исходу и нередко обусловлено неправильным поведением человека.

Медицинским сестрам свойственно разделять те же страхи и ошибочные толкования, которые характерны для населения. Для того, чтобы этого не было, необходимы профессиональные знания, умения и навыки.

Во всех стадиях заболевания перед медицинским персоналом будут стоять многочисленные проблемы пациента физиологического, психологического и социального характера. Из всех медицинских работников именно медсестра будет проводить большее количество времени с инфицированным пациентом и его семьей. Поэтому она находится в самом выгодном положении с точки зрения оценки потребностей пациента. Медсестра должна оказывать пб-мощь, не унижая достоинства пациента.

Основная цель сестринской помощи - это организация индивидуального качественного ухода за пациентом для создания возможного комфорта.

Во всех стадиях заболевания перед персоналом, оказывающим медицинскую помощь больным, инфицированным ВИЧ, стоят многочисленные проблемы. Так как стало широко известно, что СПИД неизлечим, диагноз инфекции ВИЧ нередко имеет разрушительные последствия для индивида, его семьи и друзей и вызывает у самих медицинских сестер сильнейший эмоциональный стресс. Страх перед заражением и клеймо, связанное со СПИДом, могут привести к социальной изоляции инфицированных людей. Медицинская сестра по своему положению должна оказывать помощь, не унижающую достоинство индивида, ее неосуждающая позиция будет хорошим примером для других работников здравоохранения и членов общества. В совместной декларации МСМС/ВОЗ по СПИДу цитируется Кодекс медицинских сестер МСМС, что «Медицинские сестры несут ответственность перед людьми, нуждающимися в медсестринском уходе» и что «оказывая помощь, поддерживают атмосферу, в которой уважают ценности, привычки и духовные верования индивида».

Медицинская сестра сознает, что она (он) не в состоянии обеспечить больного всем необходимым. Она (он) обладает знаниями, касающимися официальных и неформальных ресурсов, в том числе

стационарной, амбулаторной помощи и поддерживающих систем. К неформальным ресурсам относятся помощь и поддержка семьи и друзей, религиозных групп и клубов граждан, которые помогают больному удержаться в жизни сообщества, а также поддержка групп равных ему по положению людей. Медицинская сестра обязана полностью сообразовывать свои действия с имеющимися в настоящее время местными и региональными официальными и неформальными ресурсами.

В связи с расширением зон появления заболевания и психосоциальными аспектами инфекции ВИЧ для оказания оптимальной помощи по медсестринскому уходу везде, где она может потребоваться - в больнице, амбулаторной клинике, системе соцобеспечения - необходимы разнообразные навыки профессионального медсестринского ухода, в том числе действенные навыки по просвещению, консультированию.

Основная цель медицинской помощи, предоставляемой пациенту, заключается в облегчении клинических симптомов и максимальном повышении уровня функций его организма. Выполнение этих задач имеет решающее значение для физического и психологическо- . го комфорта пациента и его благополучия. Конкретные методы сестринского ухода следует разрабатывать на основе этих потребностей, и, в случае необходимости, пациентам следует давать направления к тем или иным специалистам.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Иммунная система - это главное защитное средство организма против вторжения микроорганизмов, которые могут проникнуть через кожу или слизистую оболочку и вызвать болезнь. Для нейтрализации микроорганизмов иммунная система вырабатывает антитела и активизирует специальные клетки крови, которые убивают и удаляют эти микроорганизмы из организма человека. Если иммунная система не функционирует нормально, то это называется иммунодефицитом человека. Именно вирус ВИЧ-инфекции может вызвать у человека иммунодефицит.

Иммунодефицит - СПИД-это состояние, при котором иммунная система человека не может защитить организм в результате повышенной восприимчивости к различным инфекциям и раковым заболеваниям.

Синдром (группа признаков и симптомов) приобретенного иммунодефицита.

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита - новая инфекция XX века. Первые больные были зарегистрированы в начале 80-х годов в США. Болезнь вызывается вирусом иммунодефицита человека - ВИЧ. В настоящее время во всем мире насчитывается более 30 млн. человек, зараженных этой болезнью, 6 млн человек уже умерло.

В России в 1987 г. выявлено около 8000 человек, зараженных ВИЧ, из них 287 умерло.

В 1996 году в России резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции, и на начало июля 1998 г. по стране зарегистрировано около 9000 ВИЧ-инфицированных Более половины из них - лица, употребляющие наркотики внутривенно. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных наркоманов выявлено в Калининградской, Тверской, Нижегородской, Саратовской областях и Краснодарском крае.

Вместе с тем, в 1997 г. в городах Москве и Туле выявлено 7 случаев заражения ВИЧ при переливании крови от инфицированных доноров, которые в момент дачи крови находились в самом начале заболевания, когда лабораторными методами исследования крови инфекцию еще выявить нельзя. Один из ВИЧ-инфицированных доноров оказался внутривенным наркоманом.

ВИЧ относится к ретровирусам, его основной мишенью являются лимфоциты. ВИЧ вызывает их гибель, постепенно выводя из строя систему защиты организма от болезней.

Вирус ВИЧ и вирусы парентеральных гепатитов выделены из крови, спермы, влагалищных выделений, слюны, слез, грудного молока, мочи и, вероятно, присутствуют в других жидкостях, секретах и выделениях организма. Однако, несмотря на такое широкое распространение вируса, многочисленные лабораторные и эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что передается ВИЧ только с кровью, спермой и выделениями из влагалища и шейки матки. Эти исследования неоднократно подтверждали только тгш_ способа передачи ВИЧТдоловой, при гетеросексуальном и гомосексуальном сношении; парё1ггер^льньп?7с1фовью и продуктами крови включая переливание нескринированной крови и ее продуктов, а также использование нестерилизованных шприцев и игл); и перинатальный, от матери к ребенку, до, во время или вскоре после родов. Данных о других способах передачи возбудителя не имеется.

Вирусы парентеральных гепатитов устойчивы во внешней среде. Существуют следующие виды парентеральных гепатитов;" В, С «дельта». Возможно инфицирование парентеральными гепатитами только в ЛПУ при несоблюдении правил инфекционной безопасности и контроля (предстерилизационной очистки, стерилизации).

Возможные пути инфицирования медработников:

- нанесение травм иглами и другими острыми инструментами, загрязненными кровью или жидкими средами организма инфицированного ВИЧ-человека

- контакт открытых ран с кровью или другими жидкими средами организма человека, инфицированного ВИЧ (ВИЧ не передается через неповрежденную кожу)

- попадание брызг инфицированной крови или жидких сред на слизистые оболочки или в глаза.

Общие меры предосторожности

1. Для предупреждения травм иглами и другим острым инструментом:

• никогда не сгибайте, не ломайте и не надевайте на них колпачки, выбрасывайте их сразу же вместе со шприцем в толстостенный картонный или пластмассовый, стеклянный или металлический контейнер. Контейнер должен быть расположен как можно ближе к месту использования инструмента.

• кладите одноразовые острые и колющие инструменты в толстостенный картондый или пластмассовый, стеклянный или , металлический контейнер сразу же после использования. Для мытья и очистки игл перед дезинфекцией или стерилизацией надевайте резиновые перчатки.

• избегайте ненужных манипуляций с зараженными и колющими инструментами

2. Для предупреждения контакта открытых ран и слизистых оболочек:

• закрывайте поврежденные участки кожи и открытые раны непромокаемыми повязками

• мойте руки водой с мылом сразу же после контакта с кровью или жидкими средами организма

• образцы крови и жидких сред организма должны помещаться в контейнеры с надежными крышками, чтобы предотвратить утечку во время транспортировки.

• надевайте защитные очки, если возможен контакт с кровью или жидкими средами организма, а также при работе с образцами крови *

• испачканное кровью или жидкими средами организма белье следует транспортировать в герметичных мешках или же в свернутом виде, грязной стороной внутрь. Белье следует стирать в горячей воде с моющим средством

• во время оказания помощи при родах медсестра может подвергнуться воздействию значительного количества крови. При подготовке к родам в больнице или на дому необходимо приготовить перчатки, передники, мыло и воду

• надевайте защитные очки, если возможен контакт с брызгами крови, например, во время больших хирургических операций или стоматологических процедур

• всасывание ртом должно быть заменено механическими пипетками во всех лабораториях, имеющих дело с кровью и жидкими средами организма

У3. Передача через зараженные инструменты:

• все повторно используемые инструменты после каждого использования должны быть очищены, дезинфицированы и стерилизованы

• по возможности следует заменять инъекции пероральным приемом лекарственных средств

• информируйте пациентов о необходимости избегать инъекций у тех медработников, которые небрежно стерилизуют инструменты. Если же пациент предпочитает инъекции, объ-

ясните ему преимущества перорального введения лекарственных средств

4. Переливание инфицированной крови:

• любая кровь, предназначенная для переливания, не должна содержать антител к ВИЧ. В тех случаях, когда тестирование невозможно, переливание крови следует производить только в случае крайней необходимости

• по возможности, заменяйте переливание крови переливанием других подходящих для внутривенного введения жидкостей

• у пациентов, страдающих анемией, следует выяснить причину и лечить ее. Предпочтительнее устранить причину анемии (витаминная недостаточность, недостатки питания), чем назначать переливание.

5. Нахождение крови или жидких сред организма на поверхности предметов (например, стола, пола):

• удаляйте кровь или жидкие среды организма с помощью бумажных или тканевых полотенец. Старайтесь при этом не испачкать руки, но затем с ними следует обращаться,'как с зараженным бельем |

• мойте загрязненные поверхности предметов горячей водой с мылом

• продезинфицируйте поверхности этих предметов.

6. Удаление отходов:

• жидкости (например, кровь) можно сливать в канализацию или в выгребную яму после дезинфекции

• твердые отходы, такие как пропитанный кровью перевязочный материал, санитарные подстилки и прокладки, а также плацента или взятые для биопсии образцы различных тканей, должны сжигаться или закапываться с соблюдением мер предосторожности

• перевязочный материал со следами крови или контакта со слизистыми перед утилизацией замачивают в растворе 3% хлорамина в течение 60 минут

Предупреждение: не выбрасывайте вышеперечисленные материалы в открытые места, к которым имеют доступ дети и животные. Если есть возможность, закапывайте эти материалы.

Выписка из приказа МЗ СССР № 408 от 12.07.89 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»

«Инструкция по противоэпидемическому режиму в лабораториях диагностики СПИД» от 05.07.90 г. № 42-28/38-90.

Профилактика профзаражений ВИЧ, гепатитов должна исходить из максимального предотвращения во время работы возможности загрязнения кровью.

1. Все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью или сывороткой, следует проводить в резиновых перчатках. Перед работой все повреждения на руках должны быть закрыты напальчниками, лейкопластырем. При угрозе разбрызгивания крови или сыворотки следует работать в масках.

2. Запрещается персоналу проведение парентеральных процедур с использованием мединструментария, предназначенного для больных, прием пищи где проводятся процедуры больным.

3. Разборку, мойку и прополаскивание мединструментария, приборов и аппаратов, соприкасающихся с кровью, нужно проводить после предварительной дезинфекции в резиновых перчатках.

4. Следует строго соблюдать личную гигиену: после любой процедуры (инъекции, забор крови и т.п.) проводится тщательное двукратное мытье рук в теплой проточной воде с мылом. Руки необходимо вытирать индивидуальным полотенцем, сменяемым ежедневно, или салфеткой индивидуального пользования.

5. В случае загрязнения рук кровью следует немедленно обработать их тампоном, смоченным дезраствором (1% р-р хлорамина в течение 2-х минут) и вымыть их двукратно теплой проточной водой с мылом, насухо вытерев полотенцем или салфеткой.

6. При попадании заразного материала (крови) на слизистые оболочки их немедленно обработать 0,05% раствором марганцево-кислого калия, рот и горло дополнительно прополаскивают 70% спиртом.

7. При повреждении кожных покровов (проколы, ранения) необходимо немедленно выдавить кровь из ранки, предварительно сняв перчатки и поместив их в дезраствор, тщательно вымыть руки в проточной воде с мылом, обработать 70% спиртом после чего смазать ранку 5% спиртовым раствором иода.

8. Поверхности рабочих столов в конце каждого рабочего дня, а в случае загрязнения кровью - немедленно следует обработать 3% раствором хлорамина.

На рабочих местах должны иметься аптечки:

• 70% этиловый спирт;

• 5% спиртовой раствор иода;

• навески сухого марганцевокислого калия по 50 мг (на 100 г воды - 0,05% р-р);

• перевязочные средства;

• бактерицидный пластырь;

• глазные пипетки;

• стерильные ватные шарики;

• бинты, жгут;

• нашатырный спирт.

Возможные пути инфицирования пациентов:

- Через зараженные инструменты (иглы, шприцы, скальпели и другие инструменты для инвазивных процедур), повторно используемые без стерилизации или дезинфекции.

- В результате переливания инфицированной ВИЧ крови.

- В результате пересадки кожи, донорства спермы и трансплантации органов от человека, инфицированного ВИЧ.

- От матери, ВИЧ-инфицированной, ее ребенку во время беременности, родов или вскоре после родов.

Психосоциальная помощь пациенту

Медицинской сестре следует дать пациенту возможность выразить его (ее) мысли, заботы и чувства. Внимательно выслушивая пациента, медицинская сестра может способствовать решению тех или иных проблем. Пациентов следует поощрять к таким беседам и оказывать им соответствующую поддержку. Медицинская сестра может давать пациентам определенную надежду на каждый новый день и помогать им использовать их силы для достижения поставленных целей.

Потенциальная изоляция и отчуждение пациентов от своих друзей и семьи, которые боятся вступать с ними в контакт, еще в большей степени усилят чувство беспомощности пациента, у которого развилась угрожающая жизни болезнь. Одним из наиболее важных терапевтических факторов для больного является возвращение в «нормальной» жизни. Это, в частности, включает предложение таким больным продолжить их обычную деятельность, например работу и участие в жизни других групп. Поддержка со стороны друзей и семьи, а также возвращение к как можно более нормальной жизни, является крайне важным фактором, так как в противном случае пациент может почувствовать себя абсолютно одиноким перед лицом смертельной болезни.

Помощь на дому

Поскольку количество больных СПИДом увеличивается, больницы могут оказаться не способными удовлетворить спрос на лечение. Поэтому многим больным будет оказываться помощь на дому. Преимуществом такой помощи является меньшая стоимость, и, кро-

ме того, больные предпочитают этот вид лечения из-за возможности нахождения в семейном кругу. В домашних условиях медицинская сестра может оценить ту роль, которую каждый член семьи будет играть в уходе за больным, а также условия проживания больного.

На медицинской сестре лежит ответственность за обучение больных, членов семьи и ухаживающего персонала по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. Лица, инфицированные ВИЧ, могут принимать посетителей и лечиться, не создавая опасности для других. Члены семьи должны быть проинформированы о том, как ВИЧ передается, как защитить себя и больного и обеспечить за ним уход.

Пример использования сестринского процесса

Пациент Н., 50-ти лет, госпитализирован в стационар с диагнозом: СПИД. Во время обследования диагноз был подтвержден, Сомнений нет.

Жалобы на слабость, резкую потерю массы тела, лихорадку более месяца, хроническую диарею. У пациента увеличение лимфатических узлов, герпес.

Депрессия, беспокойство, страх смерти, раздражительность и негативизм по отношению к здоровым людям. Очень травмирован тем, что знакомые отвернулись от него.

Преуспевающий адвокат, женат, имеет 3-х детей. Заражение произошло при гомосексуальном контакте.

Сестринские проблемы:

1. Нарушение физического комфорта: диарея

2. Обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса

3. Лихорадка

4. Обессиливание (общая слабость)

5. Дефицит массы тела

6. Герпес

7. Страх и безнадежность, связанные с известием о неизлечимом заболевании

8. Социальная изоляция

9. Потенциальная возможность развития инфекционных осложнений

Приоритетный:

Сестринский диагноз: страх и безнадежность, связанные с известием об инфицированности СПИД.

Краткосрочная цель: пациент будет обсуждать свои проблемы с м/с к концу 2-го дня.

Долгосрочная цель: пациент психологически адаптируется к факту своей болезни к концу срока своего пребывания в стационаре.

Планирование:

1. Медсестра будет обсуждать проблемы пациента ежедневно по 15 минут 3 раза,

2. Медсестра обеспечит поддержку со стороны семьи пациента и проинструктирует их о необходимом поведении,

3. Медсестра выяснит круг интересов пациента и постарается вовлечь его в активную жизнь,

4. Медсестра должна правильно спланировать день пациента, организовать его досуг,

5. Медсестра организует беседу пациента со священнослужителем,

6. Медсестра обеспечит консультацию психолога и выполнение его рекомендаций. £

Реализация: медсестра по намеченному плану будет работать с пациентом.

Оценка: цель может быть достигнута или напротив, не достигнута.

Сформулируйте содержание оценки в положительном и отрицательном случае.

Манипуляции:

• обработка рук при попадании на них крови

• приготовление 3%-5% раствора хлорамина

• обработка слизистых оболочек (на муляже)

ГЛОССАРИЙ:

ИММУННАЯ СИСТЕМА............................................................

ИММУННО-ДЕФИЦИТ...............................................................

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ..........................

ВИЧ.................................................................................................

АСИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ........................

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ...........................

СПИД..............................................................................................

это сложная система, которая включает такие связанные с лимфатической системой органы, как костный мозг, вилочковая железа, селезенка, миндалины, аденоиды, аппендикс, пейеровы бляшки, лимфатические узлы, а также кровеносные и лимфатические сосуды. Воздействие бактерий, вирусов, грибков, паразитов, вредных веществ в пищевых продуктах или токсинов окружающей среды вызывает ответную реакцию иммунной системы, наиболее заметную у лимфоцитов, фагоцитов и комплемента

это состояние, при котором иммунная система человека не может защитить организм в результате повышенной восприимчивости к различным инфекционным и раковым заболеваниям

это заболевания, которые возникают при сниженной сопротивляемости организма в связи с разрушением иммунной системы ВИЧ. Это могут быть такие инфекции, как пневмония, энцефалит или раковые заболевания, такие как саркома Капоши

вирус (микроорганизмом является вирус) иммунодефицита (микроорганизм вызывает разрушение иммунной системы) человека (микроорганизм поражает организм человека)

человек инфицирован ВИЧ, но не имеет симптомов. Он может распространять вирус среди других людей через сексуальные контакты или инъекции крови

человек инфицирован ВИЧ и имеет некоторые симптомы, но не удовлетворяет определенным критериям для постановки диагноза СПИДа

синдром (группа признаков и симптомов) приобретенного (переданного от другого человека, а не врожденного) иммунодефицита (нарушение способности организма бороться с инфекциями и некоторыми раковыми заболеваниями)

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 16

БЕЗОПАСНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ СРЕДА.

РЕЖИМ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙАКТИВНОСТИ.

ПРАВИЛА БИОМЕХАНИКИДЛЯ ПАЦИЕНТА И МЕДПЕРСОНАЛА

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ.

Студенты должны ЗНАТЬ:

- виды режимов двигательной активности пациента,

- определение биомеханики, основные ее правила,

- правильную биомеханику при различных положениях тела пациента и медицинской сестры в покое и при движениях,

- различные виды положения пациента в постели (на спине, на боку, на животе, в положениях Фаулера и Симса),

- помощь пациенту при изменении положения тела,

- методы снижения риска травм позвоночника у медсестры,

- методы снижения риска травм у пациента с нарушением двигательной активности

УМЕТЬ:

- убедить пациента в необходимости соблюдения назначенного режима,

- собрать необходимую информацию о пациенте и обсудить план совместных действий с пациентом и коллегами перед выполнением транспортировки и перемещений пациента,

- применять правила биомеханики при организации рабочего места и в процессе деятельности медсестры с целью предотвращения травм позвоночника,

- осуществить безопасное перемещение пациента и оказать ему помощь при изменении положения в постели.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. Охарактеризуйте виды режимов двигательной активности.

2. Назовите цели назначения постельного режима.

3. Приведите примеры возможных проблем обездвиженного пациента.

4. Дайте определение понятия "биомеханика".

5. Перечислите причины, по которым медсестре необходимо знать и уметь применять правила биомеханики в своей деятельности.

6. Назовите основные правила биомеханики.

7. Опишите эффект Вальсальвы и постуральный рефлекс .

8. Перечислите возможные физиологические положения пациента в постели. Охарактеризуйте их.

9. Опишите способы перемещения пациента в постели одной и двумя медсестрами.

10. Опишите способы перемещения пациента из положения "лежа в кровати" в положения "сидя в кровати" и "сидя на стуле (в кресле)".

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В условиях стационара медсестре часто приходится осуществлять уход за пациентами с нарушением удовлетворения потребности "двигаться".

Такие пациенты особенно нуждаются в интенсивном сестринском уходе, так как они не могут самостоятельно удовлетворить большинство своих потребностей.

Удовлетворение потребности "двигаться" может быть нарушено в результате болезни. В некоторых ситуациях пациенту запрещает или ограничивает двигательную активность врач, который стремится предотвратить возможное ухудшение состояния больного человека в связи с чрезмерной для него физической нагрузкой.

В зависимости от заболевания и состояния пациента, врач назначает ему определенный РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. Обеспечить выполнение назначенного режима - задача медицинской сестры.

ВИДЫ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗИЧЕСКОЙ) АКТИВНОСТИ:

1. Строгий постельный режим - пациенту категорически запрещается не только вставать, садиться, но в некоторых случаях - даже самостоятельно поворачиваться в постели.

2. Постельный режим - разрешается поворачиваться в постели, под наблюдением медицинской сестры или специалиста по лечебной физкультуре - делать специальные гимнастические упражнения. Через определенное время, с разрешения врача, - присаживаться на краю кровати, опустив ноги.

3. Палатный режим - разрешается сидеть на стуле рядом с кроватью, вставать и недолго ходить по палате. Туалет, кормление пациента и физиологические отправления осуществляются в палате.

4. Общий режим - разрешается свободная ходьба по коридору и другим помещениям стационара, прогулки по территории больницы. Пациент самостоятельно обслуживает себя: принимает пищу, пользуется туалетом, ванной комнатой.

ЗАПОМНИТЕ!

Нарушение двигательной активности может повлечь за собой тяжелые последствия для пациента, вплоть до смертельного исхода.

ЦЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСТЕЛЬНОГО РЕЖИМА:

1) Ограничить физическую активность пациента (это снизит потребность клеток организма в кислороде, следовательно, позволит адаптироваться к условиям гипоксии при нарушении удовлетворения потребности "дышать").

2) Уменьшить боль, в том числе послеоперационную. Это позволит снизить дозу необходимых обезболивающих препаратов.

3) Дать возможность ослабевшему и истощенному пациенту собраться с силами и отдохнуть.

Постельный режим физиологичен лишь в том случае, если пациент может сам поворачиваться, занимать удобное положение и присаживаться в постели. При назначении строгого постельного режима удовлетворение всех основных потребностей значительно нарушается. Такие пациенты обязательно нуждаются в проведении специальных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения целого ряда проблем.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕЗДВИЖЕННОГО ПАЦИЕНТА:

- риск появления пролежней,

- риск дыхательных нарушений (нарушения дренажной функции бронхов и застойных явлений в легких),

- риск нарушения мочевыделения (образования камней в почках и инфицирования мочевых путей),

- риск запоров,

- риск снижения аппетита,

- риск изменений в опорно-двигательном аппарате (контрактур суставов и гипотрофии мышц),

- риск травмы в результате падения,

- риск нарушения сна,

- риск дефицита личной гигиены,

- риск дефицита общения.

ЗАПОМНИТЕ!

Вероятность возникновения таких проблем значительно

выше у пациентов пожилого и старческого возраста.

При любом из назначенных режимов двигательной активности медсестра оценит у пациента эффективность способа удовлетворения его жизненно важных потребностей и создаст ему условия для максимально возможного комфорта. С этой целью медсестра может:

- выполнить необходимые действия за пациента;

- обучить пациента новому способу удовлетворения своих потребностей, то есть - новому образу жизни;

- создать условия для того, чтобы пациент мог самостоятельно удовлетворить все свои потребности: только независимость в их удовлетворении является показателем хорошей адаптации, высокого качества жизни в болезни.

Если пациенту назначен строгий постельный режим, медсестре самой придется удовлетворять большинство его потребностей. При улучшении состояния пациента врач постепенно расширяет назначенный ему двигательный режим, и задача медсестры - адаптировать пациента к этому более активному режиму.

БИОМЕХАНИКА

Чтобы уменьшить отрицательное влияние на пациента ограниченного режима двигательной активности, а также снизить риск возможных травм у медсестры, которая осуществляет уход за таким пациентом, ей необходимо знать и соблюдать целый ряд правил.

Познакомимся с теми из них, которые помогут предотвратить повреждения органов и тканей при осуществлении различных перемещений тяжелобольного человека. Многие из них основаны на законах БИОМЕХАНИКИ.

"При неловком уходе последний причиняет одни лишь мучения. Просто невероятно, сколько нерасторопности обнаруживается при переноске больного с одной кровати на другую, и нерасторопности как умственной, так и физической. Большинство людей думает, что переноска больного с одной постели на другую не более, как вопрос физической силы. Тем не менее, после некоторых упражнений в умении взяться за больного, всякий может убедиться, что для этого вовсе не требуется особой силы". Эти слова известного хирурга Теодора Бильрота актуальны и сейчас.

БИОМЕХАНИКА - наука, изучающая законы механического движения в живых системах.

В самом широком смысле к живым системам в биомеханике относятся:

- целостные системы, например - человек;

- его органы и ткани;

- объединения организмов, то есть совершающая совместные действия группа людей.

Все движения человека осуществляются в полном соответствии с законами физики, но биомеханика много сложнее, чем механика неживых тел.

Движения человека обеспечиваются совместной работой скелета, мышц, вестибулярного аппарата и нервной системы.

БИОМЕХАНИКА. В МЕДИЦИНЕ изучает координацию усилий костно-мышечной, нервной системы и вестибулярного аппарата, направленных на поддержку равновесия и обеспечения наиболее физиологичного положения тела в покое и при движении: ходьбе, подъемах тяжестей, наклонах, в положении сидя, стоя, лежа, а также при выполнении повседневных жизненных функций.

Человек, как правило, не задумывается о том, как совершить то или иное движение: они носят рефлекторный характер. Эти рефлексы вырабатываются в раннем детском возрасте. Но не каждое движение человека достаточно рационально.

По законам биомеханики, эффективно лишь то движение, которое обеспечивает достижение поставленной цели с наибольшей выгодой для организма: наименьшим напряжением мышц, расходом энергии и нагрузкой на скелет. В равной мере сказанное относится и к неподвижному положению тела человека: лежа, сидя, стоя.

Медицинская сестра должна быть знакома с правилами биомеханики, уметь применять их в своей работе и обучить пациента пользоваться ими для наиболее эффективного удовлетворения потребностей "двигаться" и "избегать опасности".

Сохранить вертикальное положение тела в пространстве человек может только сохранив РАВНОВЕСИЕ. Начинающий ходить ребенок часто падает, так как только учится сохранять равновесие при ходьбе. Позднее он будет сохранять его и при выполнении многих более сложных движений.

Медсестра, осуществляющая уход за тяжелобольными пациентами, должна уметь сохранить равновесие собственного тела и тела пациента, чтобы избежать падений и травм, а также уберечь позвоночник от неправильной или чрезмерной нагрузки.

Одно из важных условий, обеспечивающих устойчивое равновесие тела - определенное отношение ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ТЕЛА К ПЛОЩАДИ ОПОРЫ.

Площадь опоры человека в положении "стоя" ограничена ступнями его ног. Центр тяжести в таком положении находится примерно на уровне второго крестцового позвонка.

Если центр тяжести твердого тела - фиксированная точка, то у человека центр тяжести смещается при изменениях позы, и может в некоторых случаях выйти за пределы площади опоры. Это грозит падением.

Правило первое:

Устойчивое равновесие тела возможно только тогда, когда центр тяжести при любом изменении положения тела будет проецироваться на площадь опоры.

Правило второе:

Равновесие станет более устойчивым, если увеличить площадь опоры. Стоя площадь опоры может легко быть расширена разведением стоп в удобном положении: расстояние между стопами около 30 см, одна стопа немного выдвинута вперед.

Правило третье:

Равновесие более устойчиво, когда центр тяжести смещается ближе к площади опоры. Это достигается небольшим сгибанием ног в коленях, приседанием. (Не наклоняйтесь вперед! Встаньте как можно ближе к человеку или грузу, который Вам предстоит поднять).

Правило четвертое: '

Сохранить равновесие тела и снизить нагрузку на позвоночник поможет правильная ОСАНКА, то есть наиболее физиологичные изгибы позвоночного столба, положение плечевого пояса и состояние суставов нижних конечностей:

- плечи и бедра в одной плоскости,

- спина прямая,

- суставы и мышцы нижних конечностей выполняют максимальную работу при движении, щадя позвоночник и мышцы спины.

Правило пятое:

Поворот всего тела, а не только плечевого пояса, предотвратит опасность нефизиологичного смещения позвоночника, особенно в случаях, когда это движение сопровождается подъемом тяжести. Избегайте резких движений!

Правило шестое:

Требуется меньшая мышечная работа и нагрузка на позвоночник, если подъем тяжести заменить перекатыванием, поворотом ее там, где это возможно.

Кроме выполнения перечисленных правил биомеханики, необходимо также избегать натуживаний на высоте вдоха. В этот момент у человека возможны тяжелые нарушения в сердечно-сосудистой

системе: расстройство ритма работы сердца, ухудшение кровоснабжения сердечной мышцы (эффект Вальсальвы).

При этом появляются "шум в ушах", головокружение, слабость, возможна даже потеря сознания. Похожее состояние бывает у некоторых пациентов и при быстром изменении положения тела (посту-ральный рефлекс).

У тяжелобольного обездвиженного пациента существует риск и другого вида травм. Речь идет о повреждении мягких тканей в результате неправильного ухода: ДЛИТЕЛЬНОМ СДАВЛЕНИИ мягких тканей и травмах их при различных перемещениях пациента. Такие травмы называются ПРОЛЕЖНЯМИ.

Если обездвиженный пациент длительно находится в одном и том же положении (лежит в постели, сидит в кресле-каталке), то в мягких тканях, которые сдавлены между поверхностью опоры и костными выступами ухудшается крово- и лимфообращение, травмируется нервная ткань. Это приводит к дистрофическим, а позднее -некротическим изменениям кожи, подкожно-жировой клетчатки и даже мышц.

При неправильном перемещении пациента возможен РАЗРЫВ мышечных волокон и мелких сосудов вследствие сдвига тканей. Это значительно ухудшает трофику тканей, вызывает воспаление мышц и способствует образованию на этом месте глубоких пролежней. Возможна отслойка рогового слоя кожи (ссадина), которая появляется в результате ТРЕНИЯ. Такие травмы связаны с тем, что медицинская сестра пытается придать телу пациента необходимое положение не приподнимая, а подтягивая его на постели.

Образованию пролежней способствует влажная, неопрятная постель со складками и крошками. Более подробно о профилактике пролежней Вы узнаете из учебного модуля "Личная гигиена".

Чтобы предотвратить травмы у пациента с ограниченной двигательной активностью, соблюдайте следующие правила:

1) Объясните пациенту цель и ход предстоящего перемещения. Оцените возможную степень его участия в предстоящей манипуляции. Объясните, каких действий Вы ожидаете от пациента во время ее выполнения.

2) Пациента легче и безопаснее "перекатить", чем переместить, приподнимая его над поверхностью кровати.

3) Когда медсестра поворачивает, передвигает, перекладывает пациента в постели, трение должно быть предельно исключено.

4) Большая площадь поверхности тела при перемещениях подвергается наибольшему трению. Чтобы снизить трение, необходимо уменьшить перемещаемую площадь. Это достига-

ется в том случае, если руки пациента будут на шее или та-, лии медсестры, либо сложены на груди. t Если возможно, медсестре лучше воспользоваться помощью пациента: приподнимаясь над поверхностью постели с опорой на локти и пятки, с помощью медсестры пациент достигнет необходимого положения с наименьшим риском травм мягких тканей.

5) Чем меньше трение между телом пациента и постелью, тем меньше усилий потребуется медсестре для выполнения перемещения: это предотвратит травмы позвоночника у медсестры.

6) Если пациент не в состоянии Вам помочь осуществить необходимое перемещение, обратитесь за помощью к коллеге. Вдвоем или втроем осуществить манипуляцию значительно удобнее и безопаснее. Заранее обсудите с коллегой и пациентом план совместных действий.

Избежать образования пролежней и некоторых других проблем (контрактур суставов, гипотрофии мышц, образования камней в почках и др.) у обездвиженного пациента позволят частые перекладывания его в различные положения в постели. Эти перемещения осуществляют с учетом правил биомеханики тела каждые 2 чар:.

Чтобы придать пациенту удобное, физиологичное положение, предотвратить сдавление тканей, контрактуры суставов и растяжение связок, необходимы функциональная кровать с противопролеж-невым матрацем и специальные приспособления. К ним относятся: достаточное количество подушек подходящего размера, валики из простыней, пеленок и одеял, специальные подставки для стоп, предотвращающие подошвенное сгибание.

В настоящее время различными фирмами по производству медицинского оборудования выпускаются различные виды такого оборудования: матрацы, противопролежневые прокладки, подставки и подушки из современных природных и синтетических материалов, особенно удобные в применении.

Существуют следующие положения пациента в постели:

1) Положение Фаулера (полулежа и полусидя): с приподнятым под углом 45-60 градусов изголовьем кровати.

2) Положение "на спине".

3) Положение "на животе".

4) Положение "на боку".

5) Положение Симса (промежуточное между положением "лежа на боку" и "лежа на животе").

Известно около тридцати различных технических приемом, которые позволят медсестре избежать травмы при выполнении перемещения. Познакомимся с некоторыми из них.

ВЫПОЛНЯЯ ЛЮБОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, МЕДСЕСТРЕ СЛЕДУЕТ:

1) Убедиться в наличии необходимого инвентаря.

2) Вымыть руки, надеть перчатки.

3) Объяснить пациенту ход и смысл предстоящего перемещения, обсудить с ним план совместных действий. Если необходимо, воспользоваться помощью коллег.

4) Опустить кровать в горизонтальное положение, отрегулировать ее удобный уровень: когда лежащий пациент находится на уровне середины ее бедра.

(Это позволит медсестре затратить меньше силы для выполнения манипуляции). Встать как можно ближе к пациенту.

5) Убрать одеяло, переложить подушку в изголовье кровати (это предотвратит вероятность удара пациента головой в спинку кровати при неудачно выполняемой манипуляции).

6) Уложить пациента на спину.

7) Пользуясь правилами биомеханики, переместить пациента в необходимое положение. (См. таблицу I)

Не забудьте учесть правила биомеханики и предотвратить эффект Вальсальвы, чтобы избежать травм и нарушений в работе сердца и сосудов.

8) Уложить пациента в одно из физиологичных положении в

постели, воспользовавшись для этого подушками, валиками и прокладками нужных размеров.под ставками для стоп. Они необходимы для того, чтобы:

- суставы находились в наиболее физиологичном положении для предотвращения растяжений и контрактур (шея, поясница, суставы конечностей);

- предотвратить сдавление мягких тканей под костными выступами;

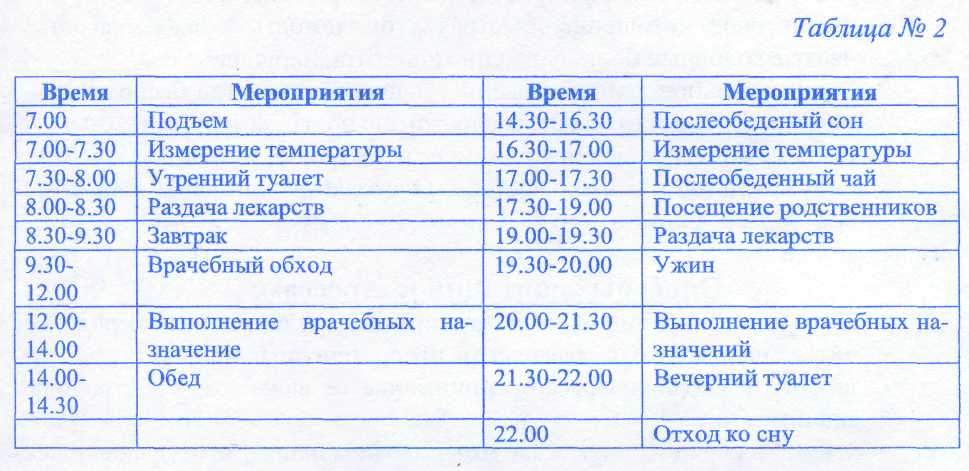

- обеспечить опору для стоп с целью предупредить их "провисание" (См. таблицу II)

9) Уложить пациента, убедиться, что он чувствует себя хорошо.

10) Снять перчатки, вымыть руки.

Укладывать пациента на живот из положения "на спине" необходимо с использованием метода "перекатывания". Для этого:

- разогните руку пациента;

- прижмите ее к туловищу по всей длине;

- подложите кисть этой руки под бедро;

- "перевалите" его через эту руку, потянув на себя, на живот. Подобным образом можно вернуть его из положения "на животе" на спину.

Укладывая пациента "на бок":

- встаньте с той стороны от пациента, куда собираетесь его повернуть;

- согните левую ногу (если хотите повернуть на правый бок) в коленном суставе, подсуньте левую стопу в правую подколенную впадину;

- одной рукой придерживая бедро, другой - плечо, поверните пациента на себя (метод "перекатывания");

- зафиксируйте его в этом положении при помощи подушек и валиков.

Постепенное расширение постельного режима позволит пациенту более полноценно удовлетворять свою потребность "двигаться".

Устройство современной функциональной кровати поможет ему в этом: поручни, трапеции для рук позволят самостоятельно переворачиваться, подтягиваться и присаживаться в постели.

В дальнейшем, обеспечивая выполнение палатного режима, медсестра будет помогать пациенту переместиться с кровати на стул, кресло или кресло-каталку. Для обеспечения безопасности пациента и снижения нагрузки на собственный позвоночник медсестре следует:

1) Оценить подвижность и силу пациента, на которую Вы можете рассчитывать.

2) Определить необходимость в помощи ассистента.

3) Обсудить с пациентом план совместных действий.

4) Поднять кровать на удобную для Вас высоту, убрать одеяло, положить подушку в изголовье кровати.

- Чтобы усадить пациента в постели, можно использовать прием "поднятия плечом". При этом свободной рукой пациент может опираться на трапецию или поручни кровати.

- Чтобы усадить пациента на краю кровати с опущенными ногами: обхватив одной рукой пациента за плечо, другой - под колени приподнимайте лежащего на боку пациента и одновременно поворачивайте его, чтобы усадить с опущенными ногами. Пациент может помочь Вам, опираясь свободной рукой о кровать.

- Чтобы усадить пациента на стул (кресло) рядом с кроватью: удерживая за плечи сидящего на краю кровати пациента попросите его обхватить Вас за талию. Помогите ему встать. Стопы Ваших ног при этом - в положении "стопа к стопе". Сделав шаг назад, помогите пациенту встать. Повернувшись на 90 градусов, помогите пациенту усесться на стул, придерживая при этом его колени между своими коленями. Другая сестра при этом может пододвинуть стул и помочь усадить пациента.

Не торопитесь!

Помните о возможности появления слабости, головокружения, даже потери сознания (постуральный рефлекс) у пациента при резком изменении положения тела. Поддерживайте его какое-то время.

Для того, чтобы избежать падения в случае ухудшения состояния пациента его можно удержать следующими способами:

- ЗАХВАТ "ЧЕРЕЗ РУКУ" - пациент прижимает свои руки к телу, удерживая больную руку здоровой, в случае необходимости. Сестра находится сзади и фиксирует руки пациента в области запястий, просунув свои руки под мышки пациента.

- ЗАХВАТ "ПОД ЛОКОТЬ" - медицинская сестра стоит немного сбоку и перед пациентом, фиксируя его колени между своими ногами так, чтобы ее собственное положение было устойчивым. Пациент наклоняется вперед так, чтобы его плечо опиралось в туловище медсестры. Медицинская сестра удерживает его, прижимая ладонями за локти согнутых рук.

- ЗАХВАТ "ПОДМЫШЕЧНЫЙ" - отличается от предыдущего тем, что сестра удерживает пациента не за локти, а под мышки.

6) Убедиться в том, что пациенту удобно сидеть, и положение его безопасно в отношении возможного падения: 2/3 длины бедер пациента должны находиться на сидении, спина опираться на спинку, стопы - устойчиво касаться пола или подножки. Если пациент имеет высокий риск падений, то лучше

использовать специальный стул с защитными ограничениями (подлокотники и оградительная планка спереди) или кресло.

ЗАПОМНИТЕ!

Любые действия медицинской сестры в отношении пациента должны исключить возможный вред его здоровью и быть направлены на создание максимально возможного в болезни комфорта и благополучия.

МАНИПУЛЯЦИИ

- Перемещение пациента в постели в одиночку и вдвоем.

- Укладывание пациента в постели в положения: на спине, на боку, Фаулера, Симса, на животе.

- Усаживание пациента в постели.

- Перемещение пациента с кровати на стул или кресло-каталку.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Функциональная кровать, противопролежневый матрац, трапеция для рук, подставка под стопы, подушки, валики, противопро-лежневые накладки.

ГЛОССАРИЙ

БИОМЕХАНИКА........................................................

ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА............................

ЭФФЕКТ ВАЛЬСАЛЬВЫ..........................................

ПОСТУРАЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС...................................

РЕНАЖНАЯ ФУНКЦИЯ БРОНХОВ........................

ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЛЕГКИХ......................

КОНТРАКТУРА СУСТАВА......................................

ГИПОТРОФИЯ МЫШЦ.............................................

ТРАВМА......................................................................

ПРОЛЕЖЕНЬ ..............................................................

ЗАПОР..........................................................................

- наука, изучающая законы механического движения в живых системах %

- наука о правильном, рациональном движении, эффективно удовлетворяющая потребность двигаться и избегать опасности

- нарушения сердечного ритма и кровоснабжения мышцы сердца при натуживании на высоте вдоха

- появление головокружения, шума в ушах и даже потери сознания при резкой перемене положения тела, вследствие нарушений в работе сердца и сосудов

- функция бронхиального дерева, заключающаяся в своевременном удалении бронхиального секрета

- нарушение кровообращения в легочных сосудах, которое может привести к выходу плазмы крови в альвеолы

- стойкое ограничение движения в суставе

- постепенное истончение, повреждение мышечных волокон и уменьшение сократительной способности в результате нарушения их питания

- нарушение целостности и функции тканей (органа) в результате внешних воздействий

- это дистрофические, язвенно-некротические изменения кожи, подкожной клетчатки и других мягких тканей, развивающиеся вследствие их длительного сдавления, нарушения местного кровообращения и нервной трофики

- отсутствие стула более 2-х суток

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 17

БЕЗОПАСНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ СРЕДА. ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЛПУ

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: Студенты должны: ЗНАТЬ:

- что понимают под безопасной больничной средой;

- понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и значение для пациента;

- факторы риска несчастных случаев у пациентов и медицинского персонала;

- методы снижения риска падений, ожогов, отравлений и поражений электрическим током.

УМЕТЬ:

- выявить пациентов с высоким риском несчастных случаев; =_

- провести беседу с пациентом о правилах пребывания в стационаре.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. Дайте определение понятия «безопасная больничная среда».

2. Назовите три группы мероприятий, обеспечивающих безопасную больничную среду в ЛПУ.

3. Дайте определение понятия «лечебно-охранительный режим».

4. Перечислите элементы лечебно-охранительного режима.

5. Укажите, какое значение имеет режим эмоциональной безопасности для пациента и медперсонала.

6. Укажите, в чем значение правил внутреннего распорядка, существующих в стационарах ЛПУ.

7. Назовите факторы риска несчастных случаев в условиях больничной среды; причины травм в результате падений.

8. Перечислите правила работы с электроприборами.

9. Назовите факторы риска травм у пациентов в условиях ЛПУ,

10. Перечислите мероприятия, направленные на профилактику падений.

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Медицинская сестра должна сделать все возможное, чтобы предотвратить неблагоприятное влияние на пациента условий стационара, тот душевный и физический вред, который может причинить человеку больничная среда.

ЗАПОМНИТЕ!

Основной принцип медицины - «Non nocere!» («He навреди!»).

Тактично побеседуйте с пациентом о правилах, которые необходимо соблюдать в лечебном отделении. Объясните смысл действий и запретов, которые направлены на обеспечение комфорта и безопасности.

Некоторые мероприятия по уходу за пациентом удобнее выполнять вдвоем или втроем. Учитесь работать согласованно, заранее обсудите план совместных действий с коллегами.

Стремитесь установить хороший контакт с пациентом. Предварительно объясните ему ход планируемых действий. Поощряйте допустимую активность и участие его в выполнении всех манипуляций.

Не забывайте о том, что пациент, особенно с ограничением двигательной активности, часто испытывает неловкость в связи с необходимостью пользоваться посторонней помощью при осуществлении тех или иных видов повседневной деятельности: приеме пищи, физиологических отправлениях, гигиенических мероприятиях, передвижениях. Будьте доброжелательны и терпеливы, убедите пациента в том, что считаете такую помощь своей обычной работой. !

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Любая среда, в которой живет человек, имеет те или иные факторы, отрицательно на него влияющие. Мы называем их факторами риска. Для сохранения здоровья человек должен быть хорошо адаптирован к ним.

Есть факторы риска и в условиях больничной среды. Причем больной человек попадает в такую среду со сниженной способностью к адаптации: ослабленным, страдающим физически и психологически как от самой болезни, так и от непривычной для него обстановки стационара. Госпитализация всегда является стрессом для человека. И сама болезнь, и новая окружающая среда вынуждают его изменить привычный образ жизни и по-новому удовлетворять свои потребности.

Необходимо максимально устранить влияние факторов риска на пациента и создать в ЛПУ такие условия, которые обеспечат пациенту безопасность все время, пока он там находится.

Если на больного человека факторы риска действуют только определенное время, то медперсонал подвержен их влиянию длительно, годами. В случае, когда медицинская сестра не знает, как защитить себя од их воздействия, неизбежен вред ее собственному здоровью. р

Организация работы любого стационара направлена на то, чтобы создать безопасную среду как для своих пациентов, так и для медицинских работников.

Безопасной больничной средой называется среда, которая в наиболее полной мере обеспечивает пациенту и медицинскому работнику условия комфорта и безопасности, позволяющие эффективно удовлетворить все свои жизненно важные потребности.

Такая среда создается организацией и проведением определенных мероприятий. К ним относятся:

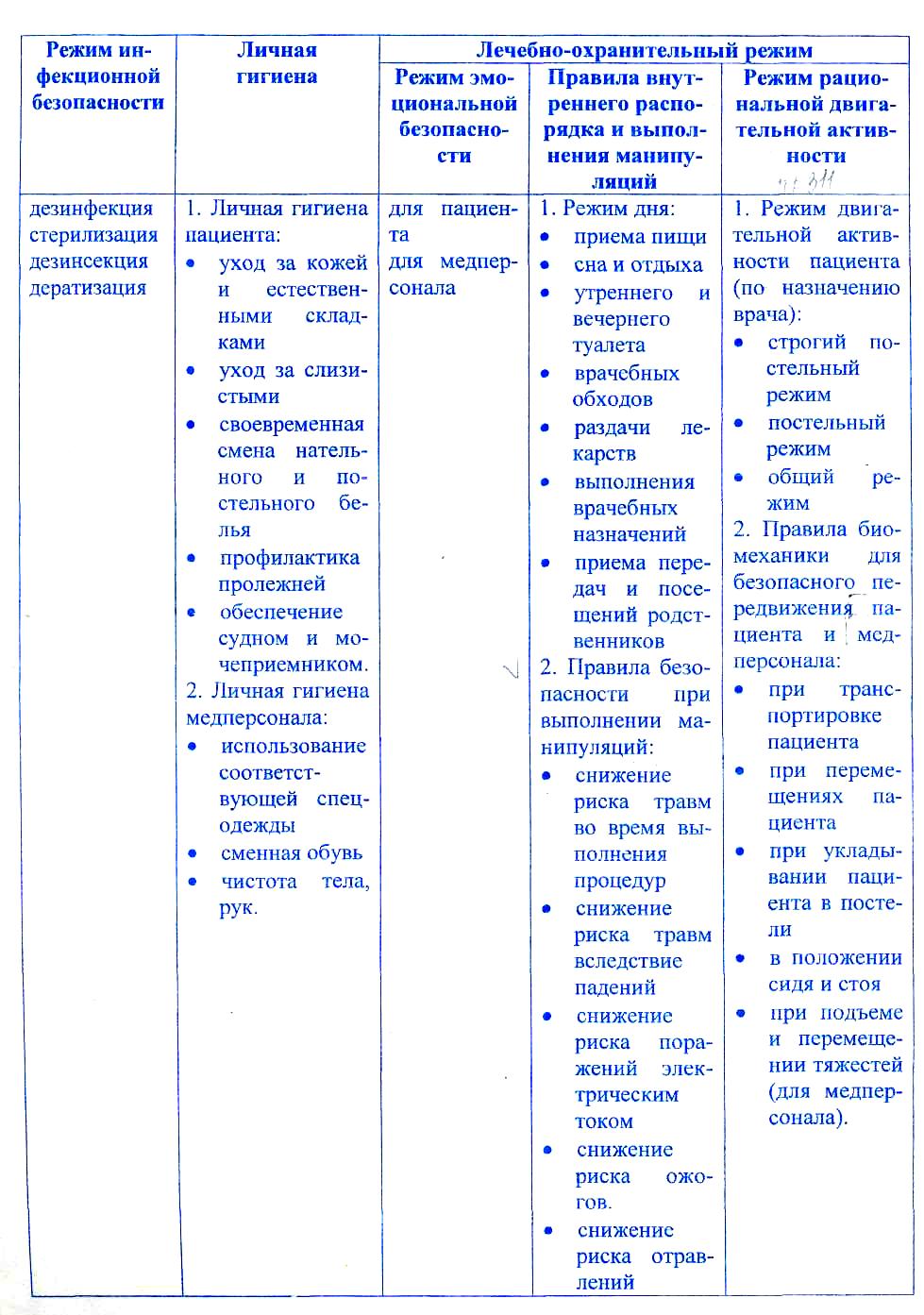

1) режим инфекционной безопасности;

2) мероприятия, обеспечивающие личную гигиену пациента и медперсонала;

3) лечебно-охранительный режим (см. таблицу).

О режиме инфекционной безопасности и личной гигиене пациента Вы узнаете из соответствующих глав учебно-методического пособия.

Познакомимся с лечебно-охранительным режимом ЛПУ, его элементами и значением для пациента и медсестры.

ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ - это комплекс профилактических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение максимального физического и психологического комфорта пациентов и медперсонала.

Он включает следующие элементы:

1) обеспечение режима эмоциональной безопасности для пациента;

2) строгое соблюдение правил внутрибольничного распорядка и выполнения манипуляций;

3) обеспечение режима рациональной двигательной активности:

- обеспечение режима двигательной активности пациента, по назначению врача;