- •Введение

- •Раздел I

- •И признаки поражения

- •Общие принципы строения нервной системы

- •Нервная ткань

- •Рефлекторный принцип деятельности нервной системы

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Ствол головного мозга (продолговатый мозг, мост, средний мозг)

- •Черепно-мозговые нервы, отходящие от мозгового ствола

- •Мозжечок

- •Промежуточный мозг

- •Рисунки 12 и 12а . Базалъные ядра больших полушарий

- •12. Горизонтальный разрез головного мозга

- •12А. Фронтальный разрез на уровне сосцевидных тел

- •Интегративные функции коры больших полушарий и их нарушения

- •Вегетативная нервная система

- •Особенности структурно-функционального развития нервной системы в детском возрасте

- •Методы исследования в детской неврологии

- •Раздел II заболевания нервной системы у детей

- •Перинатальная патология нервной системы

- •Аномалии развития нервной системы

- •Некоторые хромосомные и генные болезни, протекающие с нарушением психического развития

- •Воспалительные и инфекционные заболевания нервной системы

- •Черепно-мозговая травма

- •Опухоли головного мозга

- •Эпилепсия

- •Вопросы для самоконтроля и подготовки к зачету

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение Выдержки из Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

- •Классы и рубрикация заболеваний

- •И болезней нервной системы (VI класс)

- •Содержание

- •Раздел I. Функциональная анатомия нервной системы и признаки поражения

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы

Функциональная целостность нервной системы обеспечивается бесчисленными синаптическими связями между нейронами. Эти связи многообразны и образуют сложнейшие нейронные цепи. Комплекс нейронов, участвующих в регуляции какой-либо функции, обозначается как нервный центр, а совокупность нервных центров, обеспечивающих ту или иную реакцию или комплекс реакций, называется функциональной системой. При этом нейроны, входящие в один нервный центр, могут располагаться в разных структурах мозга, на значительном удалении друг от друга. Например, в неврологии широко употребляет ся термин «дыхательный центр продолговатого мозга», однако в регуляции дыхания принимают участие также ядра моста, гипоталамические структуры, кора больших полушарий.

Основой функционирования нервной системы является рефлекс - ответная реакция организма на раздражитель из внешней или внутренней среды. Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга - система нейронов, связанных между собой синапсами и передающая возбуждение от рецепторов к рабочему органу. Дуга любого рефлекса состоит из рецептора (прием информации), афферентного пути (проведение в ЦНС), центра рефлекса (переработка информации) и эфферентного пути, ведущего к рабочему органу, которым может быть мышца или железа.

Существует множество способов классификации рефлексов. Они могут быть разделены в зависимости от рецепторов, в ответ на возбуждение которых они возникают (зрительные, слуховые, проприоцептивные, болевые и т. д.), по типу ответной реакции (двигательные, вегетативные), в зависимости от биологического значения (пищевые, защитные, ориентировочные, гомеостатические и др.), по локализации центра рефлекса (спинальные, стволовые, диэнцефальные, кортикальные), по уровню эволюционного развития (элементарные, координационные и интегративные безусловные, инстинкты, условные, сложные формы психической деятельности).

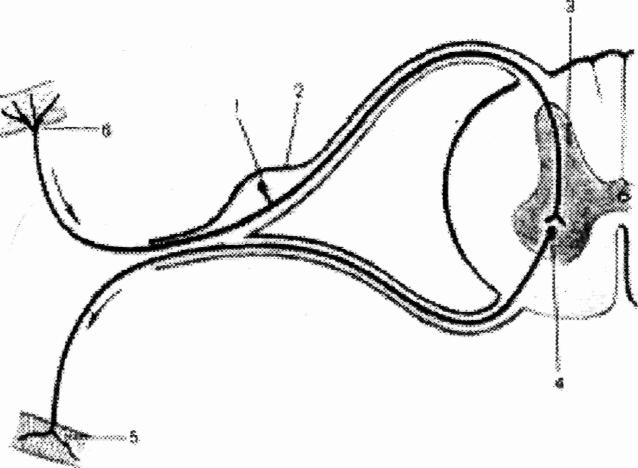

Рисунок 3. Элементы простейшей рефлекторной дуги

1 - чувствительный нейрон;

2 - спинномозговой узел;

3 - серое вещество спинного мозга;

4 - двигательный нейрон;

5 - рабочий орган (мышца);

6 - рецептор

Спинной мозг

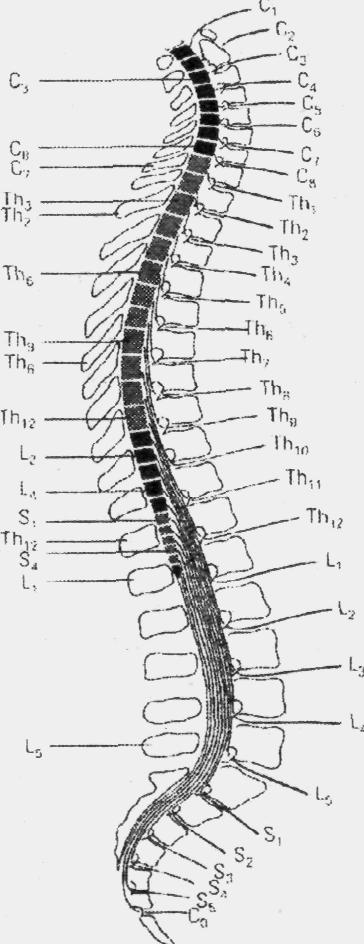

Спинной мозг - наиболее древняя и простая часть ЦНС. Расположен в позвоночном канале и представляет собой тяж, имеющий у взрослого человека длину 42-46 см; диаметр в среднем составляет 1 см, но отчетливо видны утолщения в шейном и поясничном отделах, соответствующие местам выхода из него нервов, идущих к верхним и нижним конечностям. Вверху он непосредственно переходит в головной мозг, а внизу заканчивается заострением (мозговым конусом) на уровне П поясничного позвонка. От мозгового конуса вниз отходит терминальная нить, представляющая собой атрофированную нижнюю часть спинного мозга. Вначале, на П месяце внутриутробной жизни, спинной мозг занимает весь позвоночный канал, а затем вследствие более быстрого роста позвоночника отстает в росте и перемещается вверх. С каждой стороны от спинного мозга отходит два ряда корешков, всего 31 пара. Передние корешки состоят из двигательных и вегетативных волокон, направляющихся к скелетным мышцам и внутренним органам, задние - из чувствительных волокон, идущих от рецепторов (чувствительных нервных окончаний). На задних корешках есть утолщения - спинномозговые узлы. В них находятся тела чувствительных нейронов, отростки которых и образуют чувствительные волокна. Передние и задние корешки объединяются в смешанные спинномозговые нервы, которые выходят из позвоночного канала через межпозвонковые отверстия. Таким образом, от спинного мозга отходит 31 пара смешанных нервов, содержащих двигательные, чувствительные и вегетативные волокна. Ветви этих нервов сегментарно иннервируют туловище и конечности, а также внутренние органы. Участок спинного мозга, соответствующий отхождению пары спинномозговых нервов, называют сегментом спинного мозга. Соответственно, в спинном мозге выделяют 31 сегмент.

На поперечном срезе спинного мозга видно, что серое вещество расположено в центре и по форме напоминает бабочку, внутри проходит узкий центральный канал. Передние «крылья» бабочки, или передние рога, содержат тела двигательных нейронов, аксоны которых покидают спинной мозг через передние корешки и направляются к скелетным мышцам. В задних рогах и центральной части находятся нейроны, одни из которых соединяют чувствительные и двигательные нейроны, другие обеспечивают связь спинного и головного мозга. В боковых рогах находятся тела вегетативных нейронов. Серое вещество окружено белым веществом, которое образует восходящие и нисходящие проводящие пути, соединяющие спинной и головной мозг. В задних и боковых участках (канатиках) расположены восходящие пути, проводящие импульсы от механо-, термо- и болевых рецепторов тела к разным структурам головного мозга. В передних и боковых канатиках проходят нисходящие пути, проводящие «команды» от головного мозга к исполнительным структурам. Среди нисходящих путей особое место занимают кортикоспинальные, или пирамидные пути, которые обеспечивают регуляцию произвольных движений. Проводящие пути спинного мозга на различных уровнях перекрещиваются, то есть переходят на противоположную сторону. Таким образом, правая половина головного мозга связана с левой половиной туловища, и наоборот.

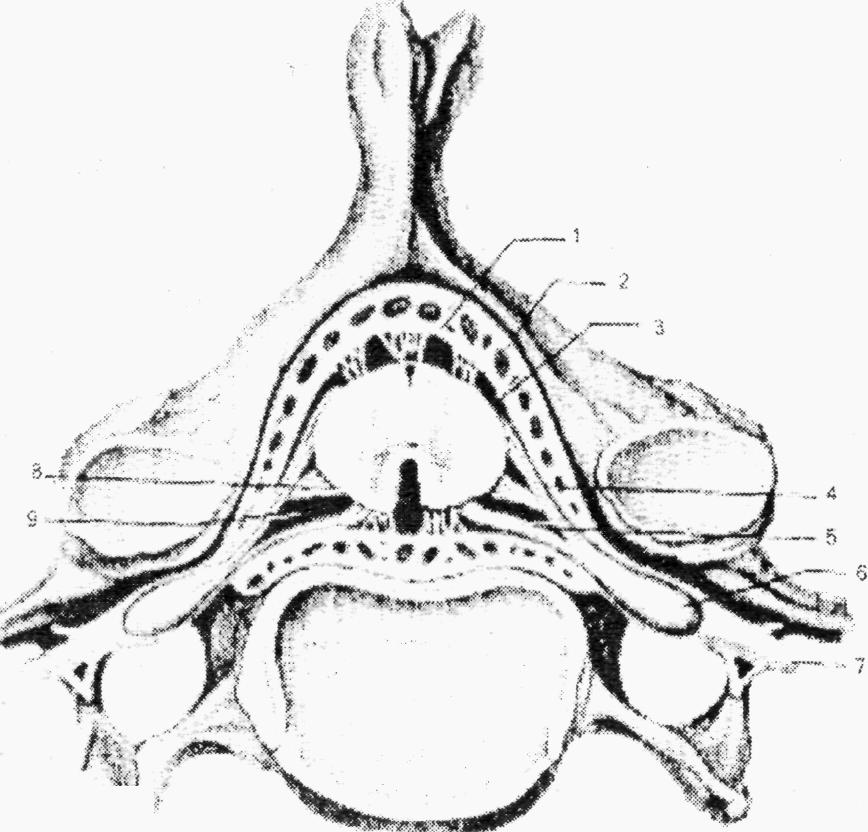

Рисунок 4. Спинной мозг в позвоночном канале

1 - твердая оболочка спинного мозга; 2 - эпидуральное пространство; 3 - паутинная оболочка спинного мозга; 4 - задний корешок; 5 - передний орешок; 6 - спинномозговой узел; 7 - спинномозговой нерв; 8 - зубчатая связка; 9 - подпаутинное пространство.

Рисунок 5. Соответствие позвонков и сегментов спинного мозга

Основные функции спинного мозга - проводниковая и рефлекторная. На уровне спинного мозга замыкаются дуги простейших безусловных рефлексов -сухожильных, защитных, сгибательных и разгибательных, вегетативных (например, мочеиспускание и дефекация), а также спинальных двигательных автоматизмов новорожденных (рефлекс опоры и автоматическая походка, ползание, хватательный рефлекс Робинзона и другие). Теоретически эти рефлексы могут осуществляться и без участия головного мозга, но у человека при нарушении связи спинного и головного мозга эти рефлексы временно исчезают и восстанавливаются лишь через несколько месяцев. Это явление называется спинальным шоком.

При поражениях спинного мозга могут наблюдаться разнообразные симптомы нарушения чувствительности, движений, вегетативных функций - в зависимости от того, какие именно структуры повреждены. Например, при повреждении задних канатиков нарушится мышечно-суставная, тактильная и вибрационная чувствительность ниже уровня повреждения на стороне очага. При повреждении боковых канатиков появится спастический паралич на стороне очага (гемиплегия), утрата болевой и температурной чувствительности на противоположной стороне. При половинном повреждении поперечника спинного мозга наблюдается симптом Броун-Секара, объединяющий вышеперечисленные признаки. При полном поражении поперечника спинного мозга - паралич нижних конечностей (нижняя параплегия) или, при высоких локализациях -повреждения нижних и верхних конечностей (тетраплегия), полная анестезия ниже очага поражения, нарушение функций тазовых органов. Спастический, или центральный паралич - это исчезновение произвольных движений при резком повышении мышечного тонуса. Гипертонус появляется вследствие прекращения тормозящих влияний головного мозга на двигательные нейроны спинного мозга. В отличие от центрального паралича, при повреждении передних корешков или двигательных нейронов развивается периферический паралич, сопровождающийся резким снижением мышечного тонуса. Локализацию повреждения невролог определяет с помощью специальных методов исследования чувствительных и двигательных функций.