- •Причины заболевания нервной системы в детском возрасте

- •Особенности двигательных нарушений у аномальных детей

- •Чувствительные расстройства

- •Рефлекторная сфера и тонические рефлексы

- •Вегетативные расстройства

- •Синдромы нарушений высших корковых функций

- •Вопросы и задания для самостоятельной работы

- •Дизонтогенез

- •Хромосомные нарушения

- •Генетические расстройства

- •Прогрессирующие мышечные дистрофии

- •Ганглиозидозы

- •Опухоли мозга

- •Инфекционные заболевания нервной системы у детей и их последствия

- •Менингиты

- •Последствия перенесенных менингитов

- •Первичные энцефалиты

- •Вторичные энцефалиты (менингоэнцефалит, энцефаломиелит)

- •Глава 2. Частная невропатология. Болезни нервной системы у детей

- •Полиомиелит

- •Невриты, полиневриты

- •Травматические поражения нервной системы у детей и их последствия

- •Минимальная мозговая дисфункция (ммд)

- •Детский церебральный паралич (дцп)

- •Ночное недержание мочи (энурез)

- •Судорожный синдром (эписиндром)

- •Неврозы (невротические реакции у детей)

- •Астенические расстройства

- •Вопросы и задания для самостоятельной работы

- •Физиологические механизмы развития речи

- •Фонетико-фонематические расстройства речи (фон): дислалия, дизартрия

- •Лексико-грамматические расстройства речи: алалия, детская афазия

- •Темпоритмические расстройства речи

- •Заикание

- •Расстройства письменной речи

- •Вопросы и задания для самостоятельной работы

- •Возрастное психомоторное развитие

- •Первый год жизни

- •Второй год жизни

- •Третий год жизни

- •Дошкольный возраст (с трех до семи лет)

- •Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет)

- •Вопросы и задания для самостоятельно работы

Полиомиелит

Раньше считали, что полиомиелит — это острое инфекционное заболевание центральной нервной системы преимущественно серого вещества спинного мозга, свойственное главным образом детскому возрасту. Еще в 1883 г. проф. А. Я. Кожевников впервые высказал предположение об инфекционной природе этой болезни и в своих лекциях дал описание клиники полиомиелита. Затем более точное и подробное изучение заболевания было дано Д. Гейне и О. Медином, за что впоследствии заболевание стало носить название болезни Гейне-Медина. В настоящее время доказано, что заболевание вызывается фильтрующимся ви-

русом. Полиомиелит проявляется как в виде отдельных, спорадических случаев, так и в виде эпидемий.

Заболевание отмечается в конце лета и осенью, что дает возможность предполагать участие в его передаче мух, оводов, клопов, блох и других насекомых и паразитов.

Полиомиелитом чаще болеют дети до 4—5 лет. Во время эпидемий описаны случаи полиомиелита у детей от 6 месяцев до 12 лет, а также и у взрослых. Перенесенная инфекция оставляет после себя стойкий иммунитет. Долгое время предполагали, что вирус полиомиелита поражает только большие двигательные клетки передних рогов спинного мозга. В последнее время установлено, что заболевание поражает не только передний рог, но и задний, оболочки, корешки, спинномозговые узлы, нервные окончания. Ввиду такого распространения выделяют следующие формы полиомиелита: спинальные и бульбарные, церебральные. Для полиомиелита характерна неравномерность в отношении глубины поражения. Так, патологоанатоми-чески доказано, что рядом с полностью пострадавшими клетками встречаются незначительно пострадавшие или

здоровые.

В течение заболевания различают несколько периодов. Вслед за проникновением вируса в организм следует инкубационный (скрытый) период, который в среднем продолжается от 10 до 14 дней. Характерными для данного периода являются общее недомогание, головная боль и отсутствие аппетита. Дети утрачивают обычную живость, становятся вялыми, капризными.

В клиническом течении уже развившейся болезни можно выделить 4 периода: предпаралитический, или менингеальный, паралитический, восстановительный и остаточный.

Начинается заболевание с лихорадочного состояния и подъема температуры до 38—40°. Появляются сонливость или раздражительность, головная боль, понос, рвота или катаральные явления верхних дыхательных путей. У детей до года отмечаются частые срыгивания, выбухание и пульсация большого родничка. Для полиомиелита в начальной стадии заболевания характерны симптомы поражения мозговых оболочек: ригидность (напряжение) затылочных мышц, симптом Кернига, боли в области спины. Иногда

Параличи появляются иногда в лихорадочный период, i но чаще после падения температуры, в первые 5 дней бо- I лезни и обладают способностью вначале распространяться на большую площадь, а затем концентрироваться в каком- | либо определенном ограниченном месте в виде стойкого де-фекта.

Параличи при полиомиелите называются периферическими или вялыми. Чаще поражаются обе ноги, реже руки, иног- i да одна рука или нога. Пораженная конечность повисает как плеть, цианотичная (синюшная), холодная на ощупь. Сухо- 1 жильные рефлексы отсутствуют (арефлексия), тонус мышц резко снижен (атония), а через 2—3 недели развивается ат- ] рофия мышц. Если поражается нижняя часть шейного от- ] дела спинного мозга, то на пораженной стороне наблюдается симптом Горнера, который заключается в сужении глазной щели и зрачка и западении глазного яблока.

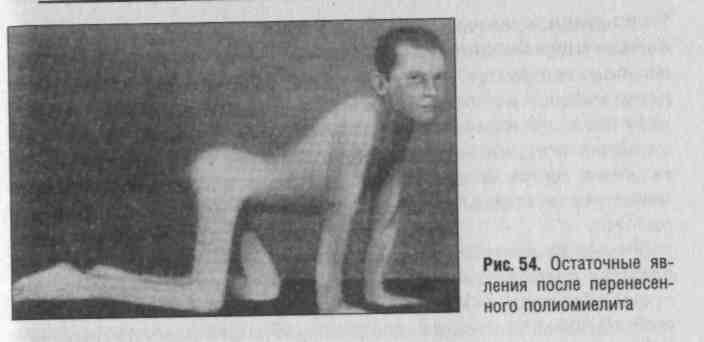

Обычно через б недель наступает восстановительный пе-риод. У больного постепенно появляются движения обычно в пальцах, а потом в кистях и стопах пораженных параличом ног или рук. Восстановление обычно идет неравномерно. Так, в случаях, когда параличом поражены обе ноги (реже руки), на одной ноге движения восстанавливаются быстро, а на другой имеет место лишь незначительное их появление. Наряду с восстановлением движений в результате неравномерного поражения различных мышечных групп образуются контрактуры (сведение конечностей в суставах). Последние возникают в результате перетягивания атрофичных, укороченных мышц здоровыми мышцами, что ведет к образованию в конечностях неправильных, неесте-ственных положений. В остаточном периоде сохраняются стойкие параличи и контрактуры, в результате которых появляются деформации туловища, ног или рук (рис. 54). В парализованных конечностях кроме атрофии мышц отмечается и атрофия костей, которые в дальнейшем искривляются, становятся ломкими, хрупкими. В результате пе-

ширину и длину, что приводит к вывихам. Вольные совсем не могут передвигаться или передвигаются на костылях. При параличе брюшных и спинных мышц позвоночник подвергается различным деформациям, из-за чего больные не могут стоять, ходить и принимают неестественные позы. Во время болезни, а также после ее перенесения в связи с оставшимся дефектом (параличом) у детей страдают психические функции. В начале заболевания дети бывают вя-" лыми, апатичными, а иногда раздражительными. В восстановительном периоде отмечается быстрая истощаемость, частые смены настроения, слезливость, боязливость и т. п. Таким образом, следует отметить, что во всех периодах заболевания психические симптомы почти ничем не отличаются от тех астенических реакций, которые наблюдаются у некоторых детей и при других инфекционных заболеваниях. В остаточном периоде в результате параличей дети резко ограничены в своих движениях.

Вообще дети, перенесшие полиомиелит и имеющие остаточные явления в форме двигательного дефекта, по-разному реагируют на свое состояние. Чаще они становятся настойчивыми, упрямыми. Ребенок стремится компенсировать свой дефект, активно приспособляясь к окружающему. Однако ввиду недостаточности движений восприятия и представления ребенка об окружающей среде ограниченны, что накладывает своеобразный отпечаток на его характер, интересы, умственную деятельность.

Правильно организованная и систематическая педагогическая работа помогает большинству детей достигнуть уровня своих здоровых товарищей. Тяжелых нарушений со сто-, роны интеллекта (слабоумия), как правило, в исходе не отмечается. Психические изменения у детей, перенесших полиомиелит, чаще затрагивают характер и эмоционально-волевую сферу и зависят от степени дефекта, от своевременности и правильности организованной педагогической работы.

Ранняя госпитализация больных детей и вовремя начатое лечение имеют огромное значение для прогноза. В острой стадии болезни необходимо соблюдать полный покой. Больные должны лежать на жестком матраце с разогнутыми ногами. К отвисшим стопам нужно подкладывать ящичек или закреплять их шиной.

Одной из важнейших задач при лечении острого полиомиелита является борьба с расстройствами дыхания. При тяжелых расстройствах дыхания применяются дыхательные манжетки, которые ритмически вызывают то сжатие, то расширение грудной клетки. После того как острые явления боли проходят, применяют легкий массаж и гимнастику для улучшения кровообращения в мышцах и предотвращения контрактур. Через 4—б недель после развития параличей назначают электролечение и теплые ванны.

Широко используется ортопедическое и хирургическое лечение. Оперативные вмешательства заключаются в устранении контрактур. При искривлении позвоночника рекомендуется носить корсеты, которые дают возможность сохранить до некоторой степени вертикальное положение и облегчить ходьбу. Применяются беззамковые аппараты (Н. А. Шенк), которые позволяют больному устойчиво стоять и ходить, причем при ходьбе осуществляются движения во всех суставах ног. Конечность находится внутри аппарата в выпрямленном положении, что предупреждает развитие контрактур и дает возможность больной ноге нести почти полную нагрузку наравне со здоровой. Походка больных в таких аппаратах мало чем отличается от нормальной, так как происходит выравнивание укороченной ноги. Ввиду постоянного участия парализованной конечности в пассивных и активных движениях, а также и в несе-

нии нагрузки со стороны туловища при опоре возникают соответствующие раздражения (импульсы), которые поступают в центральную нервную систему. Кроме описанного аппарата, который способствует выправлению двигательного дефекта, применяется и ортопедическая обувь с целью фиксации парализованной конечности для облегчения ходьбы. Все вышеописанные ортопедические и хирургические мероприятия дают возможность пострадавшим детям самостоятельно ходить, учиться и работать.

Профилактические меры направлены на то, чтобы предохранить здоровых детей от инфекции. Для этого изолируют больных, дезинфицируют помещение и вещи. Окружающие и ухаживающие за ребенком должны чаще мыть руки, прополаскивать дезинфицирующими растворами ротовую и носовую полости. Посуду больного необходимо кипятить. Кроме того, необходимо вести борьбу с насекомыми и паразитами. В настоящее время в нашей стране с целью профилактики полиомиелита проводятся массовые вакцинации детей.

Исключительно важное значение для детей, страдающих двигательными нарушениями после полиомиелита, имеет организация с ними специальных педагогических мероприятий. В большинстве случаев эти дети могут проходить программу массовой школы. Целесообразно обучение таких детей в начальный период их приспособления после болезни проводить в специальных интернатах-санаториях, где наряду с обучением осуществляются и корректирующие лечебные мероприятия. Нахождение таких детей в среде себе подобных оказывает положительное влияние и в том смысле, что такой ребенок не чувствует направленного на него сочувствующего внимания, а иногда и насмешек. Обучаясь в специальном учреждении, он одновременно проходит также ряд лечебно-корректирующих процедур, из которых на первом месте стоят лечебная физкультура и трудотерапия. Специальные занятия лечебной физкультурой развивают моторику детей, вырабатывают у них устойчивость при ходьбе, умение находить ряд нужных поз, способствующих устойчивости в пространстве, развивают необходимые дополнительные движения, приучают к ношению протеза и умению им пользоваться.

|

Совершенно неоценимыми мероприятиями в развитии детей с двигательной недостаточностью после перенесенных органических поражений центральной нервной системы являются правильно организованные трудовые процессы. Опыт показывает, что при соответствующей тренировке дети постепенно овладевают сравнительно сложными трудовыми процессами: сами могут производить различные поделки, что улучшает их настроение, придает им бодрость и т. п. Целесообразно в воспитательно-педагогическом отношении чтение рассказов или повестей о сильных, смелых людях, преодолевших свой дефект (А. Мересьев, О. Скороходова и др.)- Несомненно, процесс приспособления к внешней среде ребенка с дефектом двигательной сферы не проходит гладко. Здесь имеются периоды депрессии, безнадежности как результат тяжелых невротических реакций. Врач и педагог являются теми старшими товарищами, которые советом, примерами из жизни других людей, чутким, участливым отношением укрепляют моральные силы ребенка. Дальнейшая задача в подобных случаях заключается в том, чтобы ребенок за счет развития компенсаторных возможностей в той или иной степени преодолел свой дефект, сумел за- :] кончить школу и в дальнейшем продолжал полезную тру-довую деятельность.