- •Долгота

- •Параметры земного эллипсоида Эллипсоид - тело, полученное вращением эллипса вокруг его малой оси.

- •Референц-эллипсоид

- •Основные референц-эллипсоиды и их параметры

- •Поправка компаса.

- •Превращение свободного гироскопа в гирокомпас.

- •11. Циркуляция судна.

- •Скоростное проседание

- •Расчет точности места судна

- •Среднеквадратические погрешности (mU) пеленга (из таблицы 4.3. «мт-2000»)

- •Опознавание береговой черты

- •1. Способ веера пеленгов и расстояний.

- •2. Способ траверзных расстояний (рис. 21.2).

- •Определение места судна по расстояниям до нескольких ориентиров

- •1. Расстояния измеряются до точечных ориентиров (рис. 21.3).

- •2. Расстояния измеряются до участка береговой черты с плавными очертаниями и «точечного» ориентира (рис. 21.4).

- •3. Расстояния измеряются до участков береговой черты с плавными очертаниями (рис. 21.5).

- •Определение места судна по радиолокационному пеленгу и расстоянию до одного ориентира

- •Определение места судна по пеленгу и расстоянию до одного ориентира

- •17. Плавание в узкостях и шхерах Плавание в узкостях

- •Плавание в шхерах

- •Сетки линий положения

- •20. Определение места судна по разновременным наблюдениям Солнца.

- •21.Определение поправки компаса по Полярной (Метод высот и моментов).

- •23.Плавание по дуге большого круга. Способы расчета

- •24. Система разделения движения:

- •25. Средства навигационного оборудования (сно)

- •1. Береговые сно

- •2. Плавучие средства навигационного оборудования

- •3. Системы ограждения навигационных опасностей

- •27. Корректура Адмиралтейских карт

- •1. Содержание anm:

- •2. Содержание annual summary of admiralty notices to mariners (ежегодный свод адмиралтейских извещений мореплавателям)

- •3. Содержание cumulative list of admiralty notices to mariners нумерник (Сборный Лист) адмиралтейских извещений мореплавателям.

- •4. Порядок корректуры навигационных карт

- •6. Порядок корректуры лоций (sailing directions)

- •29. Международная служба информации по безопасности на море

- •29. Приливо - Отливные течения

- •34.2. Основные элементы прилива

- •34.3. Неравенства приливов Суточные (тропические) неравенства

- •Полумесячные (фазовые) неравенства

- •Параллактические (месячные) неравенства

- •34.6. График прилива

- •Информация о приливо-отливных течениях (см. Мнк № 22300)

- •34.9. Атласы приливо-отливных явлений

- •30. Судовождение в морях с приливами

- •32.Способы определения поправки магнитного компаса и девиации магнитных компасов.

- •33. Плаванье в зоне действия системы управления движением (судс).

- •34.Толкование colreg/мппсс- 72 (очень близко к тексту, желательно наизусть).

- •35. Постановка на якорь. Расчет радиуса безопасной якорной стоянки. Выбор места якорной стоянки

- •Силы, действующие на судно, стоящее на якоре

- •Постановка судна на один якорь

- •Постановка судна на два якоря

- •Поведение судна на якоре

- •Стоянка на якоре

- •36. Команды рулевому на англ.Языке.

- •37. Морская терминология на английском языке согласно должностным обязанностям и заведованию. Понимание vms на англ.Языке.

- •39. Вопросы плавучести и остойчивости судна. Диаграммы статической и динамической остойчивости. Метацетрическая высота. Критерии остойчивости.

- •Виды остойчивости

- •Начальная поперечная остойчивость

- •Метацентр

- •Характеристики остойчивости

- •Остойчивость формы и остойчивость веса

- •Меры начальной остойчивости

- •Начальная продольная остойчивость

- •Диаграмма остойчивости

- •Основные элементы диаграммы остойчивости

- •Виды диаграммы остойчивости

- •Факторы, влияющие на изменение остойчивости Перемещение грузов

- •Прием и снятие грузов

- •Свободные поверхности

- •Динамическая остойчивость

- •4) Требования регистра к остойчивости морских судов. Нормы остойчивости

- •Imo критерии остойчивости

- •40. Решение задач по расхождению судов на маневренном планшете. Векторный треуголник. Закономерности изменения лоДов.

- •1. Истинная прокладка

- •2. Относительная прокладка

- •4. Выбор и обоснование маневра для расхождения в заданной дистанции

- •5. Учет инерции судна.

- •1. Способ относительного промежуточного курса.

- •2. Способ условной упрежденной точки.

- •3. Способ введения поправки в Dзад.

- •1. Способ построения кривой олод.

- •2. Способ введения поправки в Dзад.

- •3. Способ условной упрежденной точки (рис. 7)

- •4. Способ средней скорости.

- •18. 13.1.3. Определение места судна способом «крюйс-пеленг»

- •Определение места судна при дрейфе и на течении

- •Меридиональные части (выдержка)

- •12. Аналитическое счисление

- •13. Навигационныу параметры.

- •15. Определение места судна по двум горизонтальным углам трех береговых ориентиров

- •13.2.1. Сущность способа

- •13.2.2. Способы нанесения обсервованного места судна на путевую карту

- •13.2.3. Случай неопределенности

- •Практическое выполнение способа определения места судна по двум горизонтальным углам

- •I способ. Одновременное измерение горизонтальных углов двумя наблюдателями.

- •II способ. Измерение углов одним наблюдателем.

- •34.Информация о приливо-отливных течениях

- •34.9. Атласы приливо-отливных явлений

- •19. Комбинированные способы определения места судна

39. Вопросы плавучести и остойчивости судна. Диаграммы статической и динамической остойчивости. Метацетрическая высота. Критерии остойчивости.

Осто́йчивость — способность плавучего средства противостоять внешним силам, вызывающим его крен или дифферент и возвращаться в состояние равновесия по окончании возмущающего воздействия..

Равновесием считается положение с допустимыми величинами углов крена и дифферента (в частном случае, близкими к нулю). Отклоненное от него плавсредство стремится вернуться к равновесию. То есть остойчивость проявляется только тогда, когда имеется выведение из равновесия.

Остойчивость — одно из важнейших мореходных качеств плавучего средства. Запасом остойчивости называется степень защищённости плавучего средства от опрокидывания.

Внешнее воздействие может быть обусловлено ударом волны, порывом ветра, сменой курса и т. п.

Виды остойчивости

В зависимости от плоскости наклонения различают поперечную остойчивость при крене и продольную остойчивость при дифференте. Применительно к надводным кораблям (судам), из-за удлинённости формы корпуса судна его продольная остойчивость значительно выше поперечной, поэтому для безопасности плавания наиболее важно обеспечить надлежащую поперечную остойчивость.

В зависимости от величины наклонения различают остойчивость на малых углах наклонения (начальную остойчивость) и остойчивость на больших углах наклонения.

В зависимости от характера действующих сил различают статическую и динамическую остойчивость.

Статическая остойчивость — рассматривается при действии статических сил, то есть приложенная сила не изменяется по величине.

Динамическая остойчивость — рассматривается при действии изменяющихся (то есть динамических) сил, например ветра, волнения моря, подвижки груза и т. п.

Начальная поперечная остойчивость

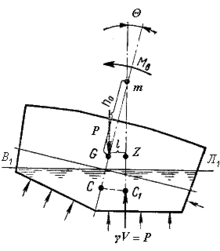

![]()

Начальная поперечная остойчивость. Система сил, действующих на судно

При крене остойчивость рассматривается как начальная при углах до 10-15°. В этих пределах восстанавливающее усилие пропорционально углу крена и может быть определено при помощи простых линейных зависимостей.

При этом делается допущение, что отклонения от положения равновесия вызываются внешними силами, которые не изменяют ни вес судна, ни положение его центра тяжести (ЦТ).[2] Тогда погруженный объем не изменяется по величине, но изменяется по форме. Равнообъемным наклонениям соответствуют равнообъемные ватерлинии, отсекающие равные по величине погруженные объемы корпуса. Линия пересечения плоскостей ватерлиний называется осью наклонения, которая при равнообъемных наклонениях проходит через центр тяжести площади ватерлинии. При поперечных наклонениях она лежит в диаметральной плоскости.

Центр тяжести G при таком наклонении не меняет своего положения, а центр величины (ЦВ) С как центр тяжести погруженного объема перемещается по некоторой кривой СС1 в сторону наклонения и занимает новое положение C1. Перемещение центра величины происходит вследствие изменения формы погруженного объема: с левого борта он уменьшился, а с правого борта увеличился. Сила плавучести γV, приложенная в центре величины, направлена по нормали к траектории его перемещения.