- •Лабораторная работа №0.

- •Подготовка к работе.

- •Проведение исследований.

- •Контрольные вопросы.

- •Проведение исследований.

- •Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа №1.2. «исследование rc и rl цепей»

- •Подготовка к работе.

- •Проведение исследований.

- •Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа №1.4. «исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей»

- •Подготовка к работе.

- •Проведение исследований.

- •Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа №1.5.

- •Подготовка к работе.

- •Проведение исследований.

- •Контрольные вопросы.

- •Контрольные вопросы.

- •4. Усилители лабораторная работа №4.1.

- •Подготовка к работе.

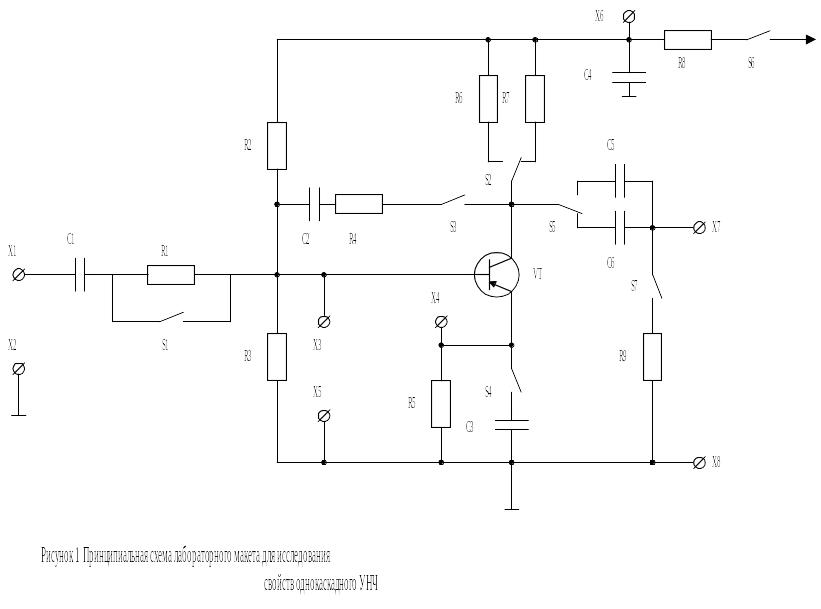

- •Описание макета.

- •Проведение исследований.

- •Методические рекомендации

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №1.2. «исследование rc и rl цепей»

- •Лабораторная работа №1.4. «исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей»

- •Лабораторная работа №1.5. «исследование выннужденных колебаний в одиночном контуре»

узлового напряжения?

Когда какой метод предпочтительней?

Зависит ли выбор положительного направления тока от принятого положительного направления Э.Д.С.?

Можно ли включить в сеть 220В две последовательно соединенных лампы мощностью 75Вт и 25Вт, каждая из которых рассчитана на 110В? Ответ обосновать расчетом.

Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.

Почему нельзя применять метод наложения (суперпозиции) для расчета цепей, содержащих нелинейные сопротивления?

Основные особенности режимов работы электрических цепей: номинальный, согласованный, холостого хода и короткого замыкания.

Как измерить ток? Как расширить предел измерения амперметра?

Как измерить напряжение? Как расширить предел измерения вольтметра?

Как измерить сопротивление?

Тепловое действие тока.

Когда Э.Д.С. работает как электропотребитель и когда в качестве источника электроэнергии?

Лабораторная работа №1.2. «исследование rc и rl цепей»

Цель: изучение на практике цепей с активным и реактивным сопротивлениями.

Оборудование: макет (номиналы указываются преподавателем), вольтметр переменного напряжения, генератор синусоидальных колебаний.

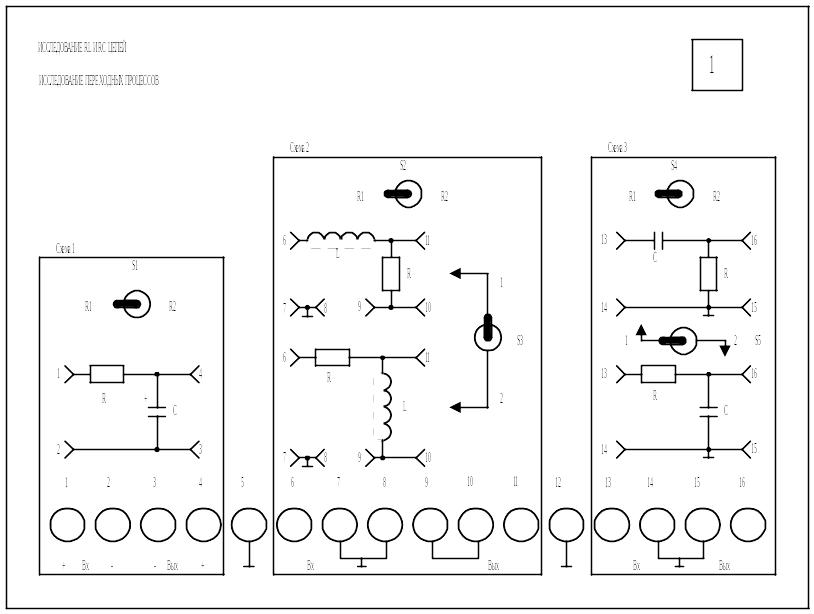

Внешний вид макета приведен на рисунке:

Подготовка к работе.

Изучить исследуемые схемы, рассчитать для каждой схемы (для двух сопротивлений R1 и R2) сопротивление реактивных элементов, построить векторные диаграммы для сопротивлений, рассчитать общее сопротивление цепи, рассчитать ток, протекающий в цепи и напряжения на каждом элементе при условии, что на схему подается синусоидальное напряжение величиной 1В с частотой f (см. «Данные к работам»), построить векторные диаграммы для напряжений. Заполнить таблицу:

|

L,мГн |

C,мкФ |

F,кГц |

R,Ом |

XL,Ом |

XC,Ом |

Z,Ом |

I,мА |

UR,В |

UL,В |

UC,В |

RL (R1) |

|

- |

|

|

|

- |

|

|

|

|

- |

RL (R2) |

|

- |

|

|

|

- |

|

|

|

|

- |

RC (R1) |

- |

|

|

|

- |

|

|

|

|

- |

|

RC (R2) |

- |

|

|

|

- |

|

|

|

|

- |

|

Проведение исследований.

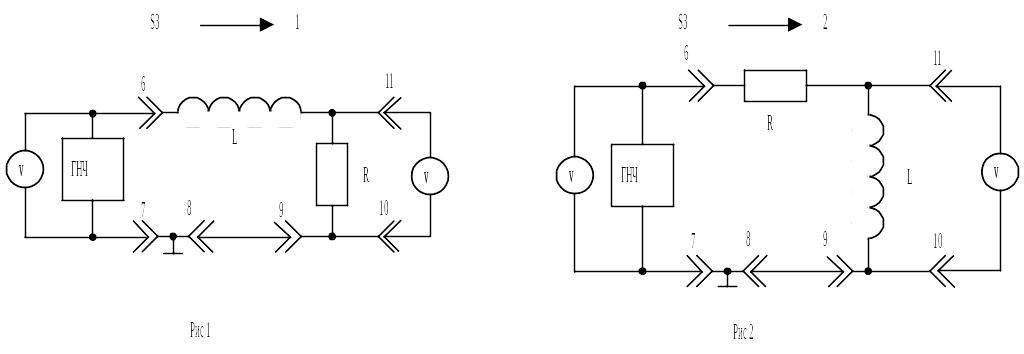

1. Используя часть макета «Схема 2» поочередно собрать схемы, приведенные на рисунке:

Рисунок 1 соответствует положению переключателя S3 – «1». Рисунок 2 соответствует положению переключателя S3 – «2».

Выставить напряжение на выходе

генератора 1В. Для каждой схемы для двух

положений переключателя S2

(различные номиналы резисторов в схеме)

измерить напряжение на выходе схемы

(для рис 1 это UR,

для рис 2 – UL).

Для каждого из резисторов по формуле

![]() рассчитать ток в цепи, затем рассчитать

общее сопротивление цепи, величину

реактивного сопротивления XL,

и по реактивному сопротивлению найти

величину L. Заполнить

таблицу:

рассчитать ток в цепи, затем рассчитать

общее сопротивление цепи, величину

реактивного сопротивления XL,

и по реактивному сопротивлению найти

величину L. Заполнить

таблицу:

|

R,Ом |

F,кГц |

UR,В |

UL,В |

I,мА |

XL,Ом |

L,мГн |

Z,Ом |

Для R1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Для R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Используя часть макета «Схема 3» поочередно собрать схемы приведенные на рисунке:

Рисунок 3 соответствует положению переключателя S5 – «1». Рисунок 4 соответствует положению переключателя S5 – «2».

Выставить напряжение на выходе генератора 1В. Для каждой схемы для двух положений переключателя S4 (различные номиналы резисторов в схеме) измерить напряжение на выходе схемы (для рис 1 это UR, для рис 2 – UС). Для каждого из резисторов по формуле рассчитать ток в цепи, затем рассчитать общее сопротивление цепи, величину реактивного сопротивления XС, и по реактивному сопротивлению найти величину С. Заполнить таблицу:

|

R,Ом |

F,кГц |

UR,В |

UС,В |

I,мА |

XС,Ом |

С,мкФ |

Z,Ом |

Для R1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Для R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Сравнить данные, полученные теоретическим и экспериментальным путем и сделать анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы.

Активная и реактивная нагрузки в цепях переменного тока. Энергетические процессы.

Векторные диаграммы. Сложение синусоидальных величин с помощью векторных диаграмм.

Пояснить физический смысл расчетных величин XL и XC. Почему XL и XC зависят от частоты?

В какие части периода изменения напряжения UC=Umsin(t) конденсатор, включенный в цепь, является потребителем электрической энергии, а в какие – источником?

Законы Ома и Кирхгофа в символической форме.

Лабораторная работа №1.4. «исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей»

Цель: изучить принцип действия дифференцирующих и интегрирующих цепей.

Оборудование: макет (номиналы элементов указываются преподавателем), осциллограф, генератор синусоидальных и прямоугольных сигналов, вольтметр переменного напряжения.

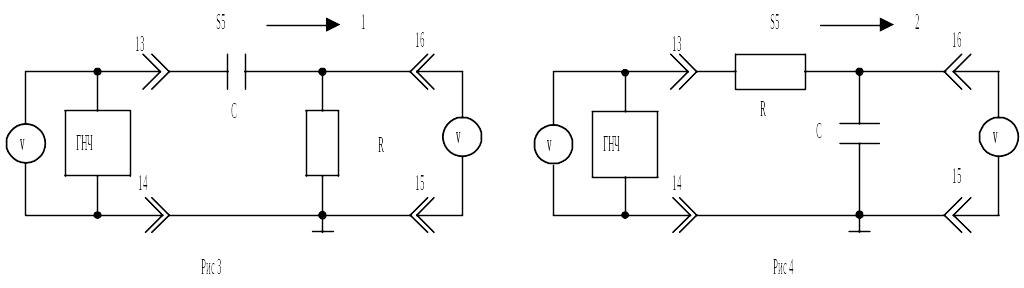

Внешний вид макета приведен на рисунке:

Подготовка к работе.

1. Изучить схемы, принцип действия, назначение исследуемых цепей.

2. Рассчитать ц=RC для RC-цепи и ц=L/R для RL-цепи для положения переключателя S6 «3» (сопротивление R1.3).

3. Рассчитать для дифференцирующей и интегрирующей цепей зависимость коэффициента передачи от частоты, полученные значения занести в таблицу и построить по ним графики.

RC-цепь:

f,кГц |

0 |

0,5 |

1 |

1,5 |

2 |

2,5 |

3 |

3,5 |

4 |

4,5 |

5 |

5,5 |

6 |

6,5 |

7 |

7,5 |

8 |

8,5 |

9 |

9,5 |

10 |

Kд |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kи |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RL-цепь:

f,кГц |

0 |

0,5 |

1 |

1,5 |

2 |

2,5 |

3 |

3,5 |

4 |

4,5 |

5 |

5,5 |

6 |

6,5 |

7 |

7,5 |

8 |

8,5 |

9 |

9,5 |

10 |

Kд |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kи |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Расчеты

проводить по формулам

![]() для

дифференцирующей и

для

дифференцирующей и

![]() для интегрирующей цепей

для интегрирующей цепей

![]() в диапазоне частот от 0 до 10кГц через

0,5кГц.

в диапазоне частот от 0 до 10кГц через

0,5кГц.

Проведение исследований.

Поставить переключатель S1 в положение «диф. и инт. цепи». При помощи переключателей S2, S3 и S4 выбрать схему дифференцирующей RC-цепи для R1 - “3”. Подать на схему синусоидальный сигнал. Амплитуду входного сигнала контролировать вольтметром (не более 3В). Сигнал с выхода схемы подать на вольтметр или осциллограф.

Снять зависимость коэффициента передачи от частоты в диапазоне частот от 0 до 10кГц через 0,5кГц. Полученные значения занести в таблицу.

f,кГц |

0 |

0,5 |

1 |

1,5 |

2 |

2,5 |

3 |

3,5 |

4 |

4,5 |

5 |

5,5 |

6 |

6,5 |

7 |

7,5 |

8 |

8,5 |

9 |

9,5 |

10 |

Kд |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Построить теоретическую и экспериментальную зависимости К от f на одном графике.

Подать на схему прямоугольный сигнал частотой f1 (указывается преподавателем). Зарисовать осциллограммы входного и пяти выходных импульсов для различных R (переключатель S6). Для каждого импульса измерить амплитуду и длительность.

При помощи переключателей S2, S3 и S4 выбрать схему интегрирующей RC-цепи для R1 - “3”. Подать на схему синусоидальный сигнал. Амплитуду входного сигнала контролировать вольтметром (не более 3В). Сигнал с выхода схемы подать на осциллограф.

Снять зависимость коэффициента передачи от частоты в диапазоне частот от 0 до 10кГц через 0,5кГц. Полученные значения занести в таблицу.

f,кГц |

0 |

0,5 |

1 |

1,5 |

2 |

2,5 |

3 |

3,5 |

4 |

4,5 |

5 |

5,5 |

6 |

6,5 |

7 |

7,5 |

8 |

8,5 |

9 |

9,5 |

10 |

Kи |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Построить теоретическую и экспериментальную зависимости К от f на одном графике.

Подать на схему прямоугольный сигнал частотой f2 (указывается преподавателем). Зарисовать осциллограммы входного и пяти выходных импульсов для различных R (переключатель S6). Для каждого импульса измерить амплитуду и длительность.

Пользуясь полученными графиками зависимости коэффициента передачи от частоты построить векторные диаграммы для трех различных частот.

Контрольные вопросы.

1. Что называется дифференцирующей цепью?

2. Начертить электрическую схему дифференцирующей цепи и пояснить физические процессы в ней.

3. Условие, при котором RC-цепь будет дифференцирующей.

4. Как нужно изменить параметры RC-цепи для получения более точного дифференцирования?

5. Нарисовать графики импульсов на выходе дифференцирующей цепи при подаче на вход ее прямоугольных импульсов, при условии ц<<tи, ц=tи.

6. Как изменяется амплитуда напряжения на выходе дифференцирующей цепи при изменении частоты входного сигнала?

7. Что называется интегрирующей цепью?

8. Начертить электрическую схему интегрирующей цепи и пояснить физические процессы в ней.

9. Как выбрать величины R и C в интегрирующей цепи?

10. Нарисовать графики импульсов на выходе интегрирующей цепи при подаче на вход ее прямоугольных импульсов, при условии ц>>tи, ц=tи.

11. Как зависит коэффициент передачи от частоты для дифференцирующей и интегрирующей цепи?

12. Как определить длительность импульсов на выходе дифференцирующей цепи?

13. Где используются дифференцирующие и интегрирующие цепи?

14. Указать возможные схемы интегрирующих LC и RL-цепей.

15. Указать возможные схемы дифференцирующих RС-цепей.

Лабораторная работа №1.5.

“ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ В ОДИНОЧНОМ КОНТУРЕ”

Цель работы: изучение принципа действия и основных свойств колебательных контуров.

Оборудование: макет (номиналы указываются преподавателем), вольтметр переменного напряжения, осцилограф, генератор синусоидальных колебаний.

Внешний вид макета приведен на рисунке:

Подготовка к работе.

Изучить

назначение, принцип действия, схемы,

основные характеристики и параметры

колебательных контуров. Теоретически

рассчитать резонансную частоту f0,

характеристическое сопротивление ,

добротность контура Q. (![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

при расчетах принять R=30Ом). Изобразить

предполагаемый вид графиков зависимостей,

исследуемых в лабораторной работе.

,

при расчетах принять R=30Ом). Изобразить

предполагаемый вид графиков зависимостей,

исследуемых в лабораторной работе.

Проведение исследований.

2.1. Поставить переключатель S1 в положение «Парал. контур».

2.2. Снять резонансные кривые UКОНТ=U(f) (положение переключателя S7 – «UКОНТ») при трех значениях R5 (положения переключателя S8 – 1, 2, 3) и построить все три зависимости на одном графике.

2.3. Для изучения распределения токов в контуре снять зависимости IR4=I(f) и IR5=I(f) при положение переключателя S8 – 2. Здесь введены обозначения: IR4 - ток во внешней цепи контура, IR5 - ток в индуктивной ветви контура. Построить обе кривые на одном графике. (Для измерения тока снимаем UR=U(f) (положение переключателя S5 – «UR4» и «UR5») а затем пересчитываем по закону Ома IR=UR/R и получаем зависимость IR=I(f).).

2.4. По полученным

резонансным кривым UКОНТ=U(f)

определить резонансную частоту f0,

абсолютную 2f и

относительную 2f/f0

полосы пропускания, добротность контура

Q (Q=f0/2f,

2f=f1-f2,

f1 и f2 - частоты, соответствующие

границам полосы пропускания, в пределах

которой амплитуда напряжения убывает

не более чем в

![]() раз).. Сравнить экспериментально

полученные величины с их расчетными

значениями.

раз).. Сравнить экспериментально

полученные величины с их расчетными

значениями.

3. Провести анализ полученных результатов. Сделать выводы о проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Как изменяются амплитуды токов и напряжений на элементах контура при резонансе в параллельном и последовательном контурах?

2. Как связаны параметры контура с элементами контура?

3. Как влияет добротность на форму резонансной кривой?

4. Нарисовать векторные диаграммы для последовательного и параллельного контуров при различных соотношениях частоты внешнего генератора и резонансной частоты контура.

5. Как зависят эквивалентные сопротивления параллельного и последовательного контуров от частоты внешнего генератора?

6. Как влияет внутреннее сопротивление генератора на резонансные свойства контура?

7. Каким образом можно согласовать внутреннее сопротивление генератора с сопротивлением параллельного контура?

3. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.1.

“ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ И ФИЛЬТРОВ”

Цель работы: исследование принципов действия и основных свойств различных схем выпрямителей и фильтров.

Оборудование: макет, осциллограф, вольтметр , амперметр.

Подготовка к работе.

Изучить назначение, принцип действия, основные характеристики и параметры, свойства, особенности и области применения различных схем выпрямителей, пассивных и активных фильтров.

Изобразить предполагаемый вид графиков снимаемых в работе зависимостей и осциллограмм.

Проведение исследований.

1. На блоке источников напряжения поставить переключатель в положение 18, подключить осциллограф, включить блок и зарисовать осциллограмму сигнала. (Это и будет входной сигнал для выпрямителей)

2. На лабораторном макете поставить переключатель S4 в положение «без фильтра, переключатель нагрузки S5 - в положение 2 кОм, подсоединить амперметр и подать на вход напряжение 18 от блока источников напряжения.

3. Для однополупериодного и мостового выпрямителей (переключатель S1) провести следующие измерения:

- снять осциллограммы и измерить параметры сигналов (вольтметром измерить переменное UН~ и постоянное UН- напряжение) на нагрузке (X6 и X7);

- снять внешнюю (нагрузочную) характеристику выпрямителя UН-=f(IН-) изменяя RН и рассчитать выходное сопротивление RВЫХ=U/I;

- рассчитать коэффициент пульсаций КП=UН~/UН-.

4. Провести сравнительный анализ и сделать выводы.

5. Выбрать схему однополупериодного выпрямителя и для фильтров C1, С2 и П-образного RC провести следующие измерения:

- снять осциллограммы и измерить параметры сигналов на нагрузке (2 кОм);

- рассчитать коэффициент пульсаций КПФ=UН~/UН- на нагрузке (2 кОм) и коэффициент фильтрации фильтра КФ=КП/КПФ;

-снять внешнюю (нагрузочную) характеристику выпрямителя с фильтром UН-=f(IН-) изменяя RН (2кОм, 4,3кОм, 6,8кОм, 10кОм, 20кОм) и рассчитать выходное сопротивление RВЫХ=U/I.

6. Для С-фильтра исследовать зависимость КФ от нагрузки.

7. Объяснить полученные результаты и сделать выводы.

Контрольные вопросы.

1. Устройство и принцип работы полупроводникового диода(ПД).

2. Характеристики и параметры ПД. Возможность технического применения ПД.

3. Выбор рабочей точки на ВАХ различных типов ПД.

4. Охарактеризуйте виды пробоя в ПД.

5. Влияние емкости p-n перехода на свойства ПД.

6. Объясните различия ВАХ реального и идеального ПД.

7. Описать процессы в p-n переходе при отсутствии внешнего напряжения, при его прямом и обратном включении.

8. Охарактеризовать температурные и частотные свойства p-n перехода.

9. Возможные схемы выпрямителей. Достоинства и недостатки различных схем выпрямителей.

10. Что такое внешняя характеристика выпрямителя? От чего зависит ее наклон?

11. Изобразить форму токов в элементах схемы выпрямителя.

12. Основные технические показатели выпрямительных схем.

13. Физический смысл коэффициента пульсаций, коэффициента фильтрации.

14. Объяснить принцип работы различных схем фильтров, дать сравнительную характеристику.

15. Графически проиллюстрировать выбор рабочей точки на вольт-амперной характеристике диода при его работе в качестве выпрямительного.

4. Усилители лабораторная работа №4.1.

“ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОКАСКАДНОГО УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ”

Цель работы: исследование принципов действия и основных свойств и характеристик схемы однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером.

Оборудование: блок макета – Б-12, милливольтметр В3-38, осциллограф С1-118, генератор Г3-112.

Подготовка к работе.

Изучить назначение, принцип действия, основные характеристики и параметры, свойства, особенности и области применения схемы усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером, влияние различных видов обратной связи на параметры усилителя.

Выписать из приложения к лабораторным работам номиналы элементов схемы в соответствии с номером макета.

Изобразить предполагаемый вид графиков снимаемых в работе зависимостей.

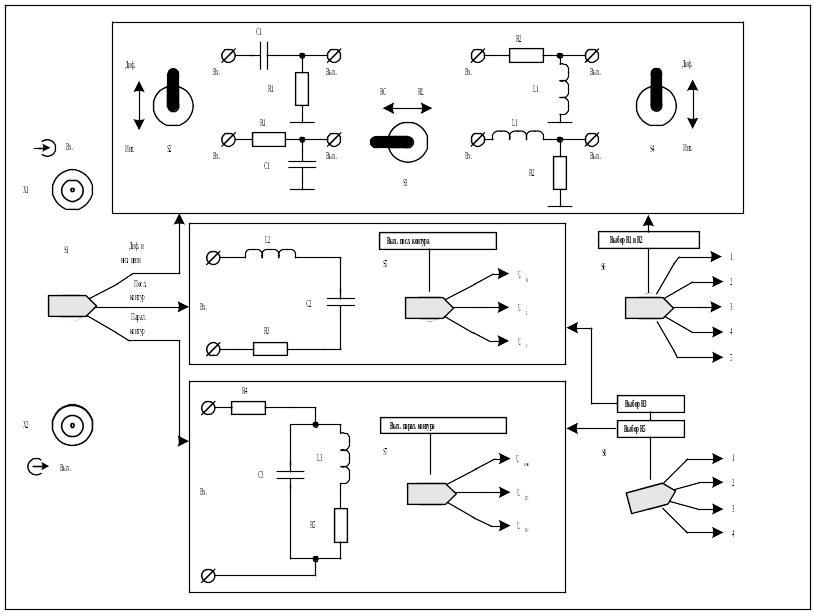

Описание макета.

Принципиальная схема макета приведена на рис. 1. Макет позволяет исследовать характеристики однокаскадного усилителя и их изменения при изменении величины отдельных элементов каскада и при введении отрицательной обратной связи. Переключатель S1 позволяет подключать последовательно входу дополнительное сопротивление для измерения входного сопротивления каскада, переключатель S2 позволяет изменять величину сопротивления в цепи коллектора, переключатели S3 и S4 позволяют вводить в каскад два вида ООС, S5 позволяет исследовать влияние величины разделительной емкости на свойства каскада, S6 – включение источника питания, S7 позволяет отключать сопротивление нагрузки для измерения выходного сопротивления каскада.

Контакты Х1 и Х2 – вход УНЧ, контакты Х7 и Х8 – выход УНЧ. Контакты Х3 и Х5 необходимы для измерения входного сопротивления усилительного каскада. Контакт Х6 позволяет оценить коэффициент полезного действия (КПД) усилителя.

Проведение исследований.

Используя переключатели макета собрать схему усилителя без обратной связи (S3 разомкнуто, S4 замкнуто), с сопротивлением нагрузки (S7 замкнуто) и без добавочного сопротивления на входе (S1 замкнуто). S2 в положении R6, S5 в положении С6.

На вход усилителя (Х1 и Х2) подать сигнал от генератора амплитудой не более 50 мВ и частотой 5 кГц. На выход (Х7 и Х8) подключить осциллограф.

Включить макет. Постепенно увеличивая напряжение на входе усилителя и наблюдая форму сигнала на выходе определить максимальное входное напряжение Uвх.max, при котором начинаются искажения выходного сигнала. Зарисовать осциллограммы выходного сигнала при отсутствии и при наличии нелинейных искажений.

а) Подключить к выходу усилителя вольтметр и снять амплитудную характеристику усилителя (зависимость Uвых от Uвх). Uвх изменять от 0 до Uвх.max.

б) Поставить переключатель S2 в положение R7 и снять еще одну амплитудную характеристику.

в) Вернуть переключатель S2 в положение R6, а переключатель S4 разомкнуть. Снять третью амплитудную характеристику.

Все данные предоставить в виде таблицы, например:

Uвх, мВ |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

Uвх.max |

|

Uвых, В |

4.а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Все три амплитудные характеристики построить на одном графике и провести сравнительный анализ.

Поставить все переключатели в первоначальное положение (см. п.1). На генераторе установить напряжение Uвх.max/2.

а) Снять амплитудно-частотную зависимость усилителя (зависимость Uвых от частоты f). Частоту изменять в пределах от 10 Гц до 500 кГц.

б) Поставить переключатель S5 в положение С5 и снять еще одну амплитудно-частотную характеристику.

в) Вернуть переключатель S5 в положение С6, а переключатель S4 разомкнуть. Снять третью амплитудно-частотную характеристику.

Все данные предоставить в виде таблицы, например:

f, кГц |

0,01 |

|

|

|

|

|

|

|

500 |

|

Uвых, В |

5.а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Все три амплитудно-частотных характеристики построить на одном графике (в логарифмическом масштабе по оси частоты) и провести сравнительный анализ.

Поставить все переключатели в первоначальное положение (см. п.1). На генераторе установить напряжение Uвх.max/2, частоту 5 кГц.

а) Определить входное и выходное сопротивление усилителя (см. методические рекомендации). Для этого измерить необходимые напряжения, данные занести в таблицу и затем рассчитать сопротивления.

б) Переключатель S4 разомкнуть и снова определить входное и выходное сопротивление усилителя.

в) Переключатели S4 и S3 замкнуть и снова определить входное и выходное сопротивление усилителя.

Все данные предоставить в виде таблицы, например:

|

Определение Rвх |

Определение Rвых |

||||||

|

U1, мВ |

U2, мВ |

RД, Ом |

Rвх, Ом |

U1, В |

U2, В |

RН, Ом |

Rвых, Ом |

6.а |

|

|

|

|

|

|

|

|

6.б |

|

|

|

|

|

|

|

|

6.в |

|

|

|

|

|

|

|

|

Сделать соответствующие выводы.

Провести анализ полученных результатов.

Методические рекомендации

Чтобы на практике измерить входное

сопротивление усилительного каскада

можно на входе усилителя включить

последовательно каскаду дополнительное

сопротивление RД и

измерить напряжение до этого сопротивления

U1 и после U2.

Тогда входное сопротивление каскада

RВХ можно рассчитать

из выражения

![]() .

Следует отметить, что для более точного

измерения входного сопротивления таким

способом, дополнительное сопротивление

по величине не должно очень сильно

отличаться от величины входного

сопротивления каскада.

.

Следует отметить, что для более точного

измерения входного сопротивления таким

способом, дополнительное сопротивление

по величине не должно очень сильно

отличаться от величины входного

сопротивления каскада.

Чтобы на практике измерить выходное

сопротивление усилительного каскада

необходимо измерить напряжение на

выходе усилительного каскада без

нагрузки (холостой ход) U1

и напряжение на выходе U2

при сопротивлении нагрузки RН.

Тогда выходное сопротивление каскада

RВЫХ можно рассчитать

из выражения

![]() .

Чем ближе величина сопротивления

нагрузки к значению выходного сопротивления

каскада, тем точнее будет проведено

измерение.

.

Чем ближе величина сопротивления

нагрузки к значению выходного сопротивления

каскада, тем точнее будет проведено

измерение.

Контрольные вопросы

1. Чем объяснить принципиальную возможность усиления электрических сигналов с помощью транзисторов?

2. Объяснить устройство и принцип действия биполярного транзистора.

3. Начертить основные схемы включения транзисторов. Объяснить свойства каждой из схем.

4. Физический смысл основных параметров транзистора.

5. h-параметры транзисторов. Их определение по статическим характеристикам. Почему h-параметры называют гибридными?

6. Указать области активного режима, отсечки, насыщения на статических характеристиках транзистора.

7. Почему транзистор называют активным четырехполюсником?

8. Основные параметры усилителей. По каким признакам классифицируются усилительные каскады?

9. Объяснить назначение элементов каскада УНЧ. Преимущественное применение каскада.

10. Нарисовать эквивалентную схему каскада и пояснить ее.

11. Какие искажения сигнала могут возникнуть в усилителе?

12. От чего зависит коэффициент усиления каскада на средних частотах?

13. Чем объясняется падение усиления на низких и высоких частотах? Эквивалентные схемы.

14. Выбор рабочей точки. Способы создания смещения. Способы температурной стабилизации рабочей точки.

15. Виды обратных связей в УНЧ. Назначение, способы создания. Влияние обратной связи на параметры усилителей.

16. Причины возникновения нелинейных искажений и методы их устранения.

17. Зависимость параметров усилителя от параметров отдельных компонентов.

18. Объяснить влияние температуры на режим работы каскадов.

Приложение

В макете использованы следующие элементы: VT – МП39, R1=350Ом, R2=20кОм, R3=2.7кОм, R4=1кОм, R5=10Ом, R6=470Ом, R7=150Ом, R8=220Ом, R9=200Ом, C1=100мкФ, C2=50мкФ, C3=200мкФ, C4=100мкФ, C5=1мкФ, C6=100мкФ.

ДАННЫЕ К РАБОТАМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.1.

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ»

|

R1, кОм |

R2, кОм |

R3, кОм |

R4, кОм |

Макет 1 |

10 |

20 |

5,1 |

3,3 |

Макет 2 |

8,2 |

22 |

6,8 |

3 |

Макет 3 |

12 |

18 |

5,1 |

6,8 |

Макет 4 |

12 |

18 |

6,8 |

3 |

Макет 5 |

6,8 |

20 |

10 |

2 |

Лабораторная работа №1.2. «исследование rc и rl цепей»

Схема 2 (RL)

Вариант |

L, мГн |

R1, Ом |

R2, Ом |

f, кГц |

1 |

0,55 |

200 |

470 |

30 |

2 |

0,5 |

200 |

510 |

30 |

3 |

0,89 |

390 |

820 |

30 |

4 |

0,55 |

220 |

510 |

30 |

5 |

0,5 |

180 |

390 |

30 |

Схема 3 (RC)

Вариант |

С, мкФ |

R1, Ом |

R2, Ом |

f, кГц |

1 |

0,033 |

510 |

1100 |

10 |

2 |

0,1 |

200 |

510 |

10 |

3 |

0,047 |

220 |

560 |

10 |

4 |

0,01 |

510 |

1000 |

30 |

5 |

0,1 |

62 |

120 |

30 |

Лабораторная работа №1.4. «исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей»

Макет 1

Цепь |

С, мкФ |

L, мГн |

R1.1, Ом |

R1.2, Ом |

R1.3, Ом |

R1.4, Ом |

R1.5, Ом |

f1, кГц |

f2, кГц |

RC |

0,01 |

- |

500 |

1500 |

5100 |

18000 |

51000 |

10 |

- |

RL |

- |

0,76 |

200 |

100 |

47 |

22 |

13 |

- |

30 |

Макет 2

Цепь |

С, мкФ |

L, мГн |

R1.1, Ом |

R1.2, Ом |

R1.3, Ом |

R1.4, Ом |

R1.5, Ом |

f1, кГц |

f2, кГц |

RC |

0,025 |

- |

20000 |

6800 |

2000 |

680 |

200 |

10 |

- |

RL |

- |

0,72 |

6,5 |

15 |

30 |

62 |

130 |

- |

30 |

Макет 3

Цепь |

С, мкФ |

L, мГн |

R1.1, Ом |

R1.2, Ом |

R1.3, Ом |

R1.4, Ом |

R1.5, Ом |

f1, кГц |

f2, кГц |

RC |

0,033 |

- |

15000 |

4700 |

1800 |

620 |

200 |

10 |

- |

RL |

- |

0,5 |

6,5 |

13 |

22 |

44 |

91 |

- |

30 |

Макет 4

Цепь |

С, мкФ |

L, мГн |

R1.1, Ом |

R1.2, Ом |

R1.3, Ом |

R1.4, Ом |

R1.5, Ом |

f1, кГц |

f2, кГц |

RC |

0,01 |

- |

510 |

1600 |

5100 |

16000 |

51000 |

10 |

- |

RL |

- |

0,72 |

2,2 |

8,2 |

24 |

75 |

240 |

- |

30 |

Макет 5

Цепь |

С, мкФ |

L, мГн |

R1.1, Ом |

R1.2, Ом |

R1.3, Ом |

R1.4, Ом |

R1.5, Ом |

f1, кГц |

f2, кГц |

RC |

0,01 |

- |

500 |

1500 |

4700 |

18000 |

51000 |

10 |

- |

RL |

- |

0,33 |

2,4 |

7,5 |

13 |

24 |

47 |

- |

30 |

Лабораторная работа №1.5. «исследование выннужденных колебаний в одиночном контуре»

|

L, мГн |

C, мкФ |

R3, Ом |

R4, кОм |

R5, Ом |

||||

|

|

1 |

2 |

3 |

|

1 |

2 |

3 |

|

Макет 1 |

0,76 |

0,022 |

7,5 |

10 |

24 |

1 |

0 |

10 |

51 |

Макет 2 |

0,72 |

0,01 |

15 |

24 |

51 |

1 |

0 |

15 |

51 |

Макет 3 |

0,5 |

0,01 |

13 |

22 |

47 |

2,4 |

0 |

13 |

47 |

Макет 4 |

0,72 |

0,01 |

13 |

22 |

47 |

2,4 |

0 |

10 |

51 |

Макет 5 |

0,33 |

0,022 |

10 |

51 |

100 |

1 |

0 |

10 |

51 |