- •Введение

- •Глава 1. Предмет, задачи и объекты промышленной экологии

- •1.1. Основные понятия и принципы экологии

- •1.2. Промышленная экология и другие области научного знания

- •1.3. Природные ресурсы и их классификация

- •1.4. Источники загрязнения и загрязняющие окружающую среду вещества

- •1.5. Глобальные экологические проблемы

- •1.6. Концепция устойчивого развития

- •1.7. Воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду

- •Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по видам экономической деятельности

- •1.8. Характеристика выбросов, сбросов вредных веществ и отходов по видам экономической деятельности

- •Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2008 году

- •Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2008 году

- •Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными средствами в 2008 году, тыс. Т

- •Библиографический список

- •Глава 2. Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта

- •2.1. Источники загрязнения атмосферы и распространения загрязняющих веществ

- •Характерные выбросы в атмосферу основных производств химичской промышленности

- •2.2. Строение и состав атмосферы

- •2.3. Характеристика основных источников загрязнения атмосферы и загрязняющих веществ

- •2.4. Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере – химические и фотохимические процессы

- •2.5. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере

- •2.6. Влияние метеорологических параметров и рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ

- •Повторяемость (в днях) направлений и скоростей ветра в Москве (январь)

- •2.7. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ с использованием математических моделей

- •2.8. Нормирование качества воздуха в Российской Федерации

- •2.9. Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

- •2.10. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта

- •2.11. Мероприятия по защите воздушного бассейна на промышленных предприятиях

- •2.11.1. Пылеулавливание

- •2.11.2. Газоочистка

- •2.11.3. Новые конструкции воздушных фильтров-пылегазоуловителей

- •2.12. Очистка газовых выбросов энергетических установок и двигателей внутреннего сгорания

- •2.12.1. Основные экологические мероприятия в области энергетики

- •2.12.2. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом

- •Система мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом

- •Библиографический список

- •Глава 3. Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод

- •3.1. Основные свойства воды и экологические проблемы гидросферы

- •3.2. Особенности загрязнения водных объектов углеводородами нефти

- •3.3. Нормирование качества воды

- •3.4. Характеристика сточных вод химических предприятий

- •3.5. Снижение и предотвращение воздействия сточных вод химических предприятий на водную среду

- •3.6. Методы очистки и обезвреживания производственных сточных вод

- •3.6.1. Механические методы очистки

- •3.6.2. Физико-химические методы очистки

- •3.6.3. Химические методы очистки

- •3.6.4. Электрохимические методы очистки

- •3.6.5. Биологические методы очистки

- •Библиографический список

- •Глава 4. Охрана недр и земель. Обращение с отходами

- •4.1. Химическая промышленность как источник образования отходов

- •4.2. Нормирование вредных веществ в почве

- •4.3. Принципы обращения с отходами. Утилизация отходов

- •4.4. Методы переработки твердых отходов

- •4.5. Способы размещения твердых и жидких отходов на поверхности и в подземных горизонтах земли

- •4.5.1. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

- •4.5.2. Способы размещения твердых и жидких отходов в подземных горизонтах земли

- •4.5.3. Использование промышленных отходов в качестве заполнителя при рекультивации карьеров

- •4.5.4. Размещение радиоактивных отходов

- •4.5.5. Требования безопасности при организации хранилищ

- •4.6. Рекультивация промышленно используемых земель

- •4.7. Методы и средства снижения техногенного воздействия на ландшафт и почву

- •Библиографический список

- •Глава 5. Ресурсо- и энергоэффективность. Принципы создания малоотходных производств

- •5.1. Энерго- и ресурсоэффективность

- •5.1.1. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду

- •5.1.2. Взаимосвязь энерго- и ресурсоэффективности

- •5.1.3. Принципиальные пути рационального использования ресурсов

- •5.1.4. Наилучшие доступные технологии

- •5.2. Принципы создания малоотходных производств

- •5.3. Экологический риск

- •5.3.1. Источники экологического риска и подходы к его оценке

- •5.3.2. Схема экологической оценки риска

- •5.3.3. Влияние неопределенности на процессы экологической оценки риска

- •5.3.4. Модели для расчета экологического риска

- •Библиографический список

- •Глава 6. Экологическое регулирование

- •6.1. Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

- •6.2. Экологический мониторинг

- •6.3. Экологический контроль

- •6.4. Экологический аудит

- •Библиографический список

- •Глава 7. Экономика природопользования

- •7.1. Виды экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды

- •7.2. Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов

- •7.3. Определение массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Корректировка размеров платежей природопользователей

- •7.4. Экологическое страхование

- •Библиографический список

- •Заключение

- •Содержание

- •Глава 1. Предмет, задачи и объекты промышленной экологии 5

- •Глава 2. Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта 62

- •Глава 3. Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод 135

- •Глава 4. Охрана недр и земель. Обращение с отходами 200

- •Глава 5. Ресурсо- и энергоэффективность. Принципы создания малоотходных производств 227

- •Глава 6. Экологическое регулирование 261

- •Глава 7. Экономика природопользования 290

- •125047 Москва, Миусская пл., 9

6.2. Экологический мониторинг

Экологический мониторинг – информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов. Система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и анализировать информацию:

– о состоянии окружающей среды и его изменениях;

– о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (т.e. об источниках и факторах воздействия);

– о допустимости нагрузок на среду в целом и на ее отдельные компоненты;

– о существующих резервах биосферы.

Государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический мониторинг) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях наблюдения за состоянием окружающей среды (в том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду), а также в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды.

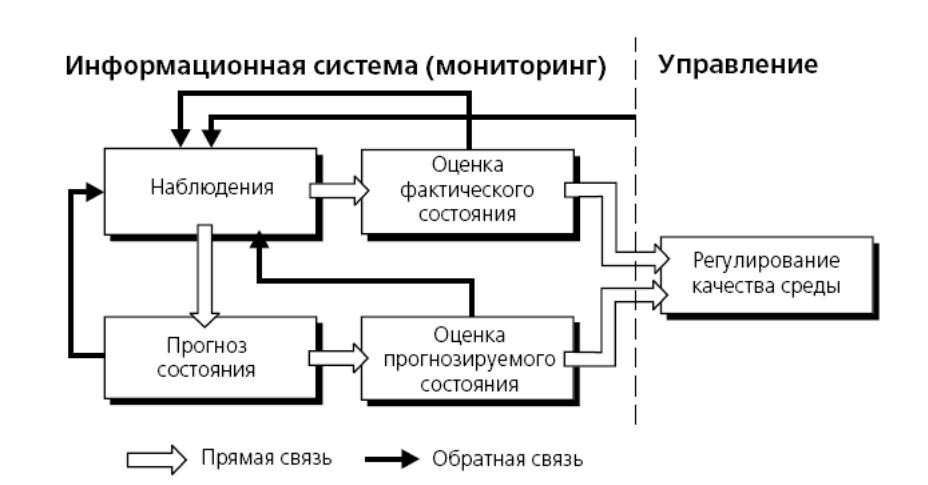

Экологический мониторинг (рис. 6.2) включает в себя мониторинг атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов животного мира, уникальной экологической системы озера Байкал, континентального шельфа Российской Федерации, состояния недр, исключительной экономической зоны Российской Федерации, внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации [Постановление Правительства РФ от 31 марта 2003 г. №177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)»].

Информация, полученная при осуществлении экологического мониторинга, используется:

– при разработке прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и принятии соответствующих решений;

– разработке федеральных программ в области экологического развития Российской Федерации, целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации, инвестиционных программ, а также мероприятий по охране окружающей среды;

– осуществлении контроля в области охраны окружающей среды (экологического контроля) и проведении экологической экспертизы;

– прогнозировании чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по их предупреждению;

– подготовке данных для ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды.

Рис. 6.2. Блок-схема экологического мониторинга

При проведении экологического мониторинга решаются следующие задачи:

– организация и проведение наблюдения за количественными и качественными показателями (их совокупностью), характеризующими состояние окружающей среды, в том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду;

– оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее;

– информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам состояния окружающей среды;

– формирование государственных информационных ресурсов о состоянии окружающей среды;

– обеспечение участия Российской Федерации в международных системах экологического мониторинга.

Система экологического мониторинга реализуется на нескольких уровнях, которым соответствуют специально разработанные программы:

– импактном (изучение значимых воздействий в локальном масштабе – И);

– региональном (проявление проблем миграции и трансформации загрязняющих веществ, совместного воздействия различных факторов, характерных для экономики региона и трансграничного переноса – Р);

– фоновом (на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяйственная деятельность – Ф).

Программа импактного мониторинга может быть направлена, например, на изучение особенностей поступления в окружающую среду и рассеяния в ней потоков загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих газах или сточных водах конкретного предприятия.

Предметом регионального мониторинга, как следует из самого его названия, является состояние окружающей среды в пределах того или иного региона. Наконец, фоновый мониторинг, осуществляемый в рамках международной программы «Человек и биосфера», имеет целью зафиксировать фоновое состояние окружающей среды, что необходимо для дальнейших оценок уровней антропогенного воздействия.

Программы наблюдений формируются по принципу выбора приоритетных (подлежащих первоочередному определению) загрязняющих веществ и интегральных (отражающих группу явлений, процессов или веществ) характеристик. Классы приоритетности загрязняющих веществ, установленные экспертным путем и принятые в системе глобального мониторинга окружающей среды, приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Классификация загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятая в системе ГСМОС

Класс |

Загрязняющее вещество |

Среда |

Тип программы (уровень мониторинга) |

1 |

Диоксид серы, взвешенные частицы |

Воздух |

И, Р, Ф |

Радионуклиды |

Пища |

И, Р |

|

2 |

Озон |

Воздух |

И (тропосфера), Ф (стратосфера) |

Хлорорганические соединения и диоксины |

Биота, человек |

И, Р |

|

Кадмий |

Пища, вода, человек |

И |

|

3 |

Нитраты, нитриты |

Вода, пища |

И |

Оксиды азота |

Воздух |

И |

|

4 |

Ртуть |

Пища, вода |

И, Р |

Свинец |

Воздух, пища |

И |

|

Диоксид углерода |

Воздух |

Ф |

|

5 |

Оксид углерода |

Воздух |

И |

Углеводороды нефти |

Морская вода |

Р, Ф |

|

6 |

Фториды |

Пресная вода |

И |

7 |

Асбест |

Воздух |

И |

Мышьяк |

Питьевая вода |

И |

|

8 |

Микробиологическое загрязнение |

Пища |

И, Р |

Реакционноспособные углеводороды |

Воздух |

И |

Определение приоритетов при организации систем мониторинга зависит от цели и задач конкретных программ: так, в региональном мониторинге приоритет отдан городам, водным объектам – источникам питьевого водоснабжения и местам нерестилищ рыб, поэтому в отношении сред наблюдений в первую очередь исследуют атмосферный воздух и воду пресных водоемов. Приоритетность ингредиентов определяется с учетом критериев, отражающих токсические, радиоактивные или болезнетворные свойства загрязняющих веществ, объемы их поступления в окружающую среду, особенности трансформации, вероятность и величину воздействия на человека и биоту и другие факторы, например, возможность организации измерений, стоимость анализов и пр.

В настоящее время в Государственной сети мониторинга окружающей среды силами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) проводятся следующие основные виды наблюдений:

– за состоянием загрязнения воздуха в городах и промышленных центрах;

– за состоянием загрязнения почв пестицидами и тяжелыми металлами;

– за состоянием загрязнения поверхностных вод суши и морей;

– за трансграничным переносом веществ, загрязняющих атмосферу;

– комплексные наблюдения за загрязнением природной среды и состоянием растительности;

– за химическим составом и кислотностью атмосферных осадков и снежного покрова;

– за фоновым загрязнением атмосферы;

– за радиоактивным загрязнением природной среды.

В 2008 году количественный состав Государственной сети наблюдений характеризовался следующими данными.

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводили регулярно в 223 городах и населенных пунктах Российской Федерации. В большинстве городов измеряли концентрации от 4 до 38 веществ. Наблюдениями за загрязнением поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям были охвачены 1189 водных объектов (из них 1039 водотоков и 150 водоемов), на которых размещены 1813 пунктов наблюдений. Измеряли концентрации 116 ингредиентов.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши по гидробиологическим показателям производили в шести гидрографических районах на 148 водных объектах по 317 створам. Программа наблюдений включала от 2 до 6 показателей.

Наблюдения за загрязнением морской среды по гидрохимическим показателям проводили на 320 станциях в прибрежных районах 11 морей, омывающих территорию Российской Федерации. В отобранных пробах определяли до 24 ингредиентов.

Сеть станций наблюдения атмосферного трансграничного переноса веществ включала 4 станции на европейской территории России и 4 станции на азиатской территории России. На этих станциях производился отбор и анализ проб атмосферных аэрозолей, газов (диоксидов азота и серы) и атмосферных осадков.

Пункты сети наблюдений за загрязнением почв были расположены на сельскохозяйственных угодьях (полях), в отдельных лесных массивах зон отдыха (парках, санаториях, домах отдыха и т. д.) и прибрежных зонах. Отбор почв производили в хозяйствах, расположенных на территориях 38 субъектов Российской Федерации. В пробах определяли 24 наименования пестицидов и их метаболитов. Для оценки загрязнения почв веществами промышленного происхождения проводили отбор проб в районах 66 городов ежегодно и 101 городе раз в 5 лет (около 2000 проб). В отобранных пробах определяли до 25 ингредиентов промышленного происхождения.

Сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и состояния растительности насчитывала 30 постов. Посты наблюдения были организованы: вокруг крупных промышленных предприятий, где отмечаются серьезные повреждения лесов на достаточно больших площадях; в ценных лесах, отнесенных к памятникам природы; в районах ввода в действие новых крупных промышленных предприятий, выбросы которых в ближайшее время могут привести к ослаблению и повреждению лесонасаждений. Наблюдения проводили на постоянных пробных площадях.

Сеть станций, осуществляющих наблюдения за химическим составом и кислотностью атмосферных осадков, состояла из 130 станций федерального уровня. Пробы осадков анализировали на содержание 12 компонентов.

Система контроля загрязнения снежного покрова на территории России осуществлялась на 565 пунктах. В пробах определяли концентрации основных ионов и значения pH.

Система фонового мониторинга ориентирована на получение информации о состоянии окружающей среды на территории Российской Федерации, на основании которой проводятся оценки и прогноз изменения этого состояния под влиянием антропогенных факторов. На территории России находятся 5 станций комплексного фонового мониторинга, которые расположены в биосферных заповедниках: Воронежском, Приокско-Террасном, Астраханском, Кавказском, Алтайском.

Наблюдения за радиационной обстановкой окружающей среды на стационарной сети осуществляли на 1310 пунктах. Гамма-спектрометрический и радиохимический анализ проб объектов окружающей среды проводили в специализированных радиометрических лабораториях.

Кроме того, в системе Росгидромета ведется работа по оперативному выявлению и расследованию опасных эколого-токсикологических ситуаций, связанных с аварийным загрязнением окружающей среды и другими причинами.

В системе Федерального агентства водных ресурсов государственный мониторинг водных объектов осуществляется в целях: своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество вод и состояние водных объектов, разработки и реализации мер по предотвращению вредных последствий этих процессов; оценки эффективности водоохранных мероприятий; информационного обеспечения управления и контроля в области использования и охраны водных объектов. Гидрохимические наблюдения в этой системе проводят на участках интенсивного водопользования в районах водозаборов (питьевых, технических), устьев рек основных притоков, влияния выпусков сточных вод наиболее крупных водопользователей-загрязнителей, на малых реках с целью изучения эффективности ранее проведенных работ по восстановлению экологического состояния водотоков.

Государственный мониторинг состояния недр Российской Федерации, организация и осуществление которого обеспечивается Федеральным агентством по недропользованию, является частью системы геологического изучения недр территории страны. Он является функциональной подсистемой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполняет ведение мониторинга подземных водных объектов в составе государственного мониторинга водных объектов.

Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает деятельность по управлению источниками воздействия, но является источником необходимой для принятия экологически значимых решений информации. Термин контроль, нередко употребляющийся в русскоязычной литературе для описания аналитического определения тех или иных параметров (например, «контроль состава атмосферного воздуха», «контроль качества воды водоемов»), следует использовать только в отношении деятельности, предполагающей принятие активных регулирующих мер.

Таким образом, согласно природоохранительному законодательству, экологический мониторинг представляет собой инструмент экологического регулирования, позволяющий создать информационную базу, необходимую для выполнения задач экологического управления и контроля.