- •Введение

- •Глава 1. Предмет, задачи и объекты промышленной экологии

- •1.1. Основные понятия и принципы экологии

- •1.2. Промышленная экология и другие области научного знания

- •1.3. Природные ресурсы и их классификация

- •1.4. Источники загрязнения и загрязняющие окружающую среду вещества

- •1.5. Глобальные экологические проблемы

- •1.6. Концепция устойчивого развития

- •1.7. Воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду

- •Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по видам экономической деятельности

- •1.8. Характеристика выбросов, сбросов вредных веществ и отходов по видам экономической деятельности

- •Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2008 году

- •Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2008 году

- •Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными средствами в 2008 году, тыс. Т

- •Библиографический список

- •Глава 2. Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта

- •2.1. Источники загрязнения атмосферы и распространения загрязняющих веществ

- •Характерные выбросы в атмосферу основных производств химичской промышленности

- •2.2. Строение и состав атмосферы

- •2.3. Характеристика основных источников загрязнения атмосферы и загрязняющих веществ

- •2.4. Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере – химические и фотохимические процессы

- •2.5. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере

- •2.6. Влияние метеорологических параметров и рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ

- •Повторяемость (в днях) направлений и скоростей ветра в Москве (январь)

- •2.7. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ с использованием математических моделей

- •2.8. Нормирование качества воздуха в Российской Федерации

- •2.9. Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

- •2.10. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта

- •2.11. Мероприятия по защите воздушного бассейна на промышленных предприятиях

- •2.11.1. Пылеулавливание

- •2.11.2. Газоочистка

- •2.11.3. Новые конструкции воздушных фильтров-пылегазоуловителей

- •2.12. Очистка газовых выбросов энергетических установок и двигателей внутреннего сгорания

- •2.12.1. Основные экологические мероприятия в области энергетики

- •2.12.2. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом

- •Система мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом

- •Библиографический список

- •Глава 3. Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод

- •3.1. Основные свойства воды и экологические проблемы гидросферы

- •3.2. Особенности загрязнения водных объектов углеводородами нефти

- •3.3. Нормирование качества воды

- •3.4. Характеристика сточных вод химических предприятий

- •3.5. Снижение и предотвращение воздействия сточных вод химических предприятий на водную среду

- •3.6. Методы очистки и обезвреживания производственных сточных вод

- •3.6.1. Механические методы очистки

- •3.6.2. Физико-химические методы очистки

- •3.6.3. Химические методы очистки

- •3.6.4. Электрохимические методы очистки

- •3.6.5. Биологические методы очистки

- •Библиографический список

- •Глава 4. Охрана недр и земель. Обращение с отходами

- •4.1. Химическая промышленность как источник образования отходов

- •4.2. Нормирование вредных веществ в почве

- •4.3. Принципы обращения с отходами. Утилизация отходов

- •4.4. Методы переработки твердых отходов

- •4.5. Способы размещения твердых и жидких отходов на поверхности и в подземных горизонтах земли

- •4.5.1. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

- •4.5.2. Способы размещения твердых и жидких отходов в подземных горизонтах земли

- •4.5.3. Использование промышленных отходов в качестве заполнителя при рекультивации карьеров

- •4.5.4. Размещение радиоактивных отходов

- •4.5.5. Требования безопасности при организации хранилищ

- •4.6. Рекультивация промышленно используемых земель

- •4.7. Методы и средства снижения техногенного воздействия на ландшафт и почву

- •Библиографический список

- •Глава 5. Ресурсо- и энергоэффективность. Принципы создания малоотходных производств

- •5.1. Энерго- и ресурсоэффективность

- •5.1.1. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду

- •5.1.2. Взаимосвязь энерго- и ресурсоэффективности

- •5.1.3. Принципиальные пути рационального использования ресурсов

- •5.1.4. Наилучшие доступные технологии

- •5.2. Принципы создания малоотходных производств

- •5.3. Экологический риск

- •5.3.1. Источники экологического риска и подходы к его оценке

- •5.3.2. Схема экологической оценки риска

- •5.3.3. Влияние неопределенности на процессы экологической оценки риска

- •5.3.4. Модели для расчета экологического риска

- •Библиографический список

- •Глава 6. Экологическое регулирование

- •6.1. Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

- •6.2. Экологический мониторинг

- •6.3. Экологический контроль

- •6.4. Экологический аудит

- •Библиографический список

- •Глава 7. Экономика природопользования

- •7.1. Виды экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды

- •7.2. Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов

- •7.3. Определение массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Корректировка размеров платежей природопользователей

- •7.4. Экологическое страхование

- •Библиографический список

- •Заключение

- •Содержание

- •Глава 1. Предмет, задачи и объекты промышленной экологии 5

- •Глава 2. Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта 62

- •Глава 3. Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод 135

- •Глава 4. Охрана недр и земель. Обращение с отходами 200

- •Глава 5. Ресурсо- и энергоэффективность. Принципы создания малоотходных производств 227

- •Глава 6. Экологическое регулирование 261

- •Глава 7. Экономика природопользования 290

- •125047 Москва, Миусская пл., 9

6.1. Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Еще в 1985 году Государственный комитет СССР по строительству принял «Инструкцию о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 1.02.01-85). Согласно требованиям Инструкции, в проектную документацию было необходимо включать «…комплексную оценку оптимальности предусматриваемых технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия строительства и эксплуатации предприятия, сооружения на окружающую среду…».

Именно это требование послужило прототипом для введения в России оценки воздействия на окружающую среду, хотя в указанном документе «комплексная оценка» понималась скорее как некий конечный результат, удостоверяющий экологическую допустимость реализации проекта, но не процесс, способствующий принятию взвешенных решений.

Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» в 1991 году (№2060-1 от 19 декабря 1991 г.) установил обязательный характер государственной экологической экспертизы плановой и проектной документации, включая технико-экономические обоснования, всех проектов вне зависимости от их масштаба и характера. Основная цель экспертизы была определена как «проверка соответствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности общества». Запрещалась реализация проектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы.

В 1995 году был принят Федеральный закон «Об экологической экспертизе» (Федеральный закон, 174-ФЗ, 1995). В Законе были в основном сохранены принципы государственной экологической экспертизы, установленные в предшествовавших законодательных актах. Закон также определил права и обязанности сторон, участвующих в этом процессе (государственных органов, заказчика, общественности).

В настоящее время экологическая экспертиза определена как установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

Положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утверждено приказом Государственного комитета по охране окружающей среды РФ №372 от 16 мая 2000 г.) в России были введены основные принципы и процедуры оценки воздействия для всех видов деятельности, в т.ч. объектов стратегического уровня (план, программа и пр.), для которых проводится государственная экологическая экспертиза.

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду была определена как процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

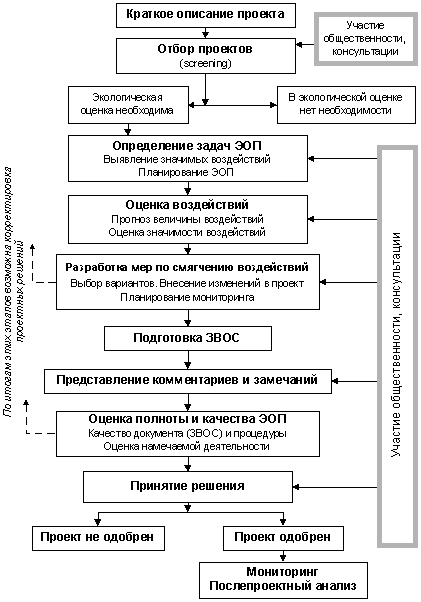

Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и государственная экспертиза являются составляющими системы экологической оценки, одного из самых действенных инструментов экологического регулирования. Система экологической оценки должна отвечать трем основным принципам: превентивности, комплексности и демократичности.

Принцип превентивности означает, что экологическая оценка проводится до принятия основных решений по реализации намечаемой деятельности, а также, что ее результаты используются при выработке и принятии решений.

Для эффективных систем экологической оценки характерно расширенное понимание превентивности – экологическая оценка должна проводиться не только до принятия решения о возможности осуществления намечаемой деятельности (например, выдачи соответствующего разрешения), но и до принятия важнейших проектных решений. Одним из важных инструментов реализации принципа превентивности является анализ альтернатив. Рассмотрение и сравнение нескольких альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления обеспечивает свободу принятия решений в зависимости от результатов экологической оценки.

Принцип комплексности подразумевает совместное рассмотрение и учет факторов воздействия намечаемой деятельности и связанных с ними изменений во всех природных средах, а также в социальной среде. Этот принцип основывается на представлении о том, что разделение окружающей среды на «компоненты» (воздух, вода, почва) является упрощением реальной ситуации. На самом деле мы имеем дело с единой природной системой, неразрывно связанной с обществом. Задача экологической оценки состоит не только в том, чтобы проследить, насколько соблюдаются требования нормативов для отдельных компонентов природной среды, но и в том, чтобы понять, как природно-социальная система в целом отреагирует на воздействие намечаемой деятельности.

На процедурном уровне отражением принципа комплексности является рассмотрение различных воздействий намечаемой деятельности в рамках единой процедуры, а также представление информации о них в едином документе.

Принцип демократичности отражает тот факт, что экологическая оценка не сводится к научно-техническому исследованию, а является инструментом принятия взаимоприемлемых решений. Предполагаемое воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду затрагивает интересы потенциально неограниченного круга лиц и организаций. Большинство из них не обладают какими-либо формальными полномочиями в отношении этой деятельности. Инструментом защиты интересов этих сторон могут служить разного рода системы разрешений и лицензирования, нормы проектирования. Однако принцип демократичности подразумевает признание за этими сторонами права на непосредственное участие в процессе принятия решений. Заинтересованные стороны должны иметь возможность участвовать в процессе экологической оценки, и их мнение должно учитываться наряду с заключениями экспертов при формулировании выводов и использовании результатов оценки.

Таким образом, экологическая оценка, отвечающая сформулированным выше принципам, может служить одним из основных инструментов устойчивого развития. Являясь не только превентивным инструментом экологического регулирования, но также и инструментом планирования и проектирования, она помогает формировать стратегические решения в соответствии с экономическими, социальными и экологическими целями устойчивого развития.

В Российской Федерации в настоящее время экологическая экспертиза, за исключением случаев разработки проектов, имеющих отношение к исключительным экономически зонам, континентальному шельфу, особо охраняемым природным территориям, выступает в качестве составной части государственной экспертизы, осуществляемой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004.

Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. В связи с тем, что большинство технических регламентов находится в настоящее время в стадии разработки, до вступления их в силу в ходе государственной экспертизы проводится проверка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Рис. 6.1. Общая схема процесса экологической оценки

В состав документации, направляемой на государственную экспертизу, входят материалы, характеризующие воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (рис. 6.1).

Ориентировочный состав материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду приведен ниже.

1. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду, сопровождающий материалы проектных решений, должен содержать:

– детальную информацию о природных условиях территории и состоянии ее компонентов;

– покомпонентный анализ изменений состояния окружающей среды и процессов, происходящих в природе, в зоне воздействия объекта;

– оценку альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности (в части использования ресурсов, применения технологических и технических решений, размещения объектов и др.);

– оценку риска намечаемых проектных решений, включая возможность аварийных ситуаций;

– предложения по комплексу природоохранных мероприятий (мероприятий по предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, сохранению, а также оздоровлению и улучшению окружающей природной среды, в соответствии с которыми разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта;

– программу работ по организации производственного экологического контроля и мониторинга состояния окружающей среды.

2. В состав отчета об оценке воздействия включаются следующие материалы по компонентам окружающей среды.

Воздушная среда:

– характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, присутствующих в составе воздуха, оценка загрязненности – с учетом превышения установленных нормативов);

– источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фонового загрязнения;

– мероприятия по внедрению малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух на уровне, соответствующем современным достижениям науки и техники;

– предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбросов (ПДВ);

– обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с учетом прогнозируемых уровней загрязнения;

– оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению их отрицательного воздействия;

– предложения по организации мониторинга отходящих газов и состояния атмосферного воздуха;

– разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ);

Водные ресурсы:

– потребность в водных ресурсах на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды;

– характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения.

Поверхностные водные объекты:

– гидрографическая характеристика территории. Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью (с использованием данных максимально приближенных наблюдательных створов). Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления – заторы, наличие шуги;

– оценка возможности изъятия нормативно обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественных условиях, без дополнительного регулирования стока. Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны;

– количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентраций);

– обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений;

– расчет нормативов допустимых сбросов вредных веществ в природные водные объекты;

– описание водоохранных мероприятий, их эффективности, стоимости и очередности реализации.

Подземные воды:

– гидрогеологическое описание района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод;

– описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность). Обеспечение условий для его безопасной эксплуатации. Организации зон санитарной охраны водозаборов;

– оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество подземных вод, вероятность их загрязнения;

– анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод;

– обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения.

Недра:

– распределение минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта (запасы и качество);

– потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения);

– прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей природной среды и природные ресурсы;

– обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использование нарушенных территорий;

– при операциях по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых должны быть представлены следующие материалы:

– характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, утвержденные ГКЗ, их геологические особенности и др.);

– материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения;

– радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых в производстве строительных материалов);

– рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства;

– предложения по возможно более полному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение качества запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания и т.д.);

– оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.

Отходы производства:

– виды и объемы образования отходов. Особенности загрязнения территории промышленными отходами (класс опасности, токсичность, физическое состояние);

– мероприятия по обезвреживанию, утилизации, захоронению всех видов отходов.

Физические воздействия:

– характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление естественных и искусственных источников радиационного загрязнения;

– оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, вибрационного воздействия и других типов воздействия, а также их последствий.

Земельные ресурсы и почвы:

– характер использования земельных ресурсов. Земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности. Предлагаемые изменения в землеустройстве. Расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей (собственников), подлежащих компенсации при создании и эксплуатации объекта;

– характеристика почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (территориальное распределение генетических типов почв, их водно-физические, химические и биологические особенности, механический состав, плодородие);

– характеристика воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение). Изменение свойств почв и грунтов и характера геохимических процессов, обусловленное перепланировкой поверхности территории, созданием новых форм рельефа, активизацией природных процессов, загрязнением отходами строительства, основных и временных (сопутствующих) производств;

– планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация).

Растительность:

– современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта (пространственное распределение, состав, функциональное значение, продуктивность растительных сообществ, их естественная динамика, пожароопасность, наличие редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений). Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния;

– обоснование объемов использования растительных ресурсов;

– изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, хозяйственное и функциональное значение, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения;

– мероприятия по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранения и восстановления флоры.

Животный мир:

– современное состояние водной и наземной фауны;

– характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, пути миграции в процессе строительства и эксплуатации;

– возможные изменения в животном мире в зоне воздействия объекта и оценка последствий этих изменений;

– мероприятия по сохранению и восстановлению водной и наземной фауны.

Социальная среда:

– современные социально-экономические условия жизни населения, характеристика его трудовой деятельности;

– обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения;

– влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользование;

– прогноз изменений социально-экономических условий жизни населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях);

– санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;

– мероприятия по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.

Оценка риска реализации намечаемой деятельности в регионе:

– при этом принимается во внимание ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые природные объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности;

– проводится комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном режиме эксплуатации объекта;

– оценивается вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия;

– осуществляется прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды и их опасность для населения;

– разрабатываются мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

Следует подчеркнуть, что приведенный состав материалов отчета об оценке воздействия на окружающую среду является примерным и может значительно изменяться в зависимости от особенностей намечаемой деятельности и района ее размещения.