- •Введение

- •Глава 1. Предмет, задачи и объекты промышленной экологии

- •1.1. Основные понятия и принципы экологии

- •1.2. Промышленная экология и другие области научного знания

- •1.3. Природные ресурсы и их классификация

- •1.4. Источники загрязнения и загрязняющие окружающую среду вещества

- •1.5. Глобальные экологические проблемы

- •1.6. Концепция устойчивого развития

- •1.7. Воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду

- •Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по видам экономической деятельности

- •1.8. Характеристика выбросов, сбросов вредных веществ и отходов по видам экономической деятельности

- •Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2008 году

- •Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2008 году

- •Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными средствами в 2008 году, тыс. Т

- •Библиографический список

- •Глава 2. Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта

- •2.1. Источники загрязнения атмосферы и распространения загрязняющих веществ

- •Характерные выбросы в атмосферу основных производств химичской промышленности

- •2.2. Строение и состав атмосферы

- •2.3. Характеристика основных источников загрязнения атмосферы и загрязняющих веществ

- •2.4. Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере – химические и фотохимические процессы

- •2.5. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере

- •2.6. Влияние метеорологических параметров и рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ

- •Повторяемость (в днях) направлений и скоростей ветра в Москве (январь)

- •2.7. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ с использованием математических моделей

- •2.8. Нормирование качества воздуха в Российской Федерации

- •2.9. Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

- •2.10. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта

- •2.11. Мероприятия по защите воздушного бассейна на промышленных предприятиях

- •2.11.1. Пылеулавливание

- •2.11.2. Газоочистка

- •2.11.3. Новые конструкции воздушных фильтров-пылегазоуловителей

- •2.12. Очистка газовых выбросов энергетических установок и двигателей внутреннего сгорания

- •2.12.1. Основные экологические мероприятия в области энергетики

- •2.12.2. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом

- •Система мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом

- •Библиографический список

- •Глава 3. Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод

- •3.1. Основные свойства воды и экологические проблемы гидросферы

- •3.2. Особенности загрязнения водных объектов углеводородами нефти

- •3.3. Нормирование качества воды

- •3.4. Характеристика сточных вод химических предприятий

- •3.5. Снижение и предотвращение воздействия сточных вод химических предприятий на водную среду

- •3.6. Методы очистки и обезвреживания производственных сточных вод

- •3.6.1. Механические методы очистки

- •3.6.2. Физико-химические методы очистки

- •3.6.3. Химические методы очистки

- •3.6.4. Электрохимические методы очистки

- •3.6.5. Биологические методы очистки

- •Библиографический список

- •Глава 4. Охрана недр и земель. Обращение с отходами

- •4.1. Химическая промышленность как источник образования отходов

- •4.2. Нормирование вредных веществ в почве

- •4.3. Принципы обращения с отходами. Утилизация отходов

- •4.4. Методы переработки твердых отходов

- •4.5. Способы размещения твердых и жидких отходов на поверхности и в подземных горизонтах земли

- •4.5.1. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

- •4.5.2. Способы размещения твердых и жидких отходов в подземных горизонтах земли

- •4.5.3. Использование промышленных отходов в качестве заполнителя при рекультивации карьеров

- •4.5.4. Размещение радиоактивных отходов

- •4.5.5. Требования безопасности при организации хранилищ

- •4.6. Рекультивация промышленно используемых земель

- •4.7. Методы и средства снижения техногенного воздействия на ландшафт и почву

- •Библиографический список

- •Глава 5. Ресурсо- и энергоэффективность. Принципы создания малоотходных производств

- •5.1. Энерго- и ресурсоэффективность

- •5.1.1. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду

- •5.1.2. Взаимосвязь энерго- и ресурсоэффективности

- •5.1.3. Принципиальные пути рационального использования ресурсов

- •5.1.4. Наилучшие доступные технологии

- •5.2. Принципы создания малоотходных производств

- •5.3. Экологический риск

- •5.3.1. Источники экологического риска и подходы к его оценке

- •5.3.2. Схема экологической оценки риска

- •5.3.3. Влияние неопределенности на процессы экологической оценки риска

- •5.3.4. Модели для расчета экологического риска

- •Библиографический список

- •Глава 6. Экологическое регулирование

- •6.1. Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

- •6.2. Экологический мониторинг

- •6.3. Экологический контроль

- •6.4. Экологический аудит

- •Библиографический список

- •Глава 7. Экономика природопользования

- •7.1. Виды экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды

- •7.2. Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов

- •7.3. Определение массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Корректировка размеров платежей природопользователей

- •7.4. Экологическое страхование

- •Библиографический список

- •Заключение

- •Содержание

- •Глава 1. Предмет, задачи и объекты промышленной экологии 5

- •Глава 2. Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта 62

- •Глава 3. Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод 135

- •Глава 4. Охрана недр и земель. Обращение с отходами 200

- •Глава 5. Ресурсо- и энергоэффективность. Принципы создания малоотходных производств 227

- •Глава 6. Экологическое регулирование 261

- •Глава 7. Экономика природопользования 290

- •125047 Москва, Миусская пл., 9

5.3.4. Модели для расчета экологического риска

При оценке риска для здоровья человека основное внимание уделено подходам к моделям для расчета канцерогенного и неканцерогенного риска, а для состояния экосистем – моделям на основе критических нагрузок загрязняющих веществ (ЗВ).

Алгоритм расчета риска для здоровья населения в зависимости от биогеохимического состояния окружающей среды. Поведение ЗВ в окружающей среде, как правило, определяется сложным сочетанием различных факторов и является предметом системного анализа с применением сложных математических моделей и экспертно-моделирующих систем. Лишь в отдельных случаях могут относительно легко применяться простые уравнения для описания взаимосвязи между загрязнением окружающей среды и оценкой риска для здоровья населения и экосистем. В большинстве случаев, чтобы предсказать поведение ЗВ, их воздействие на здоровье человека и выполнить количественную оценку экологического риска, необходимо вводить ряд допущений и упрощений. В равной степени это относится и к пространственно-временным расчетам содержания вредных веществ в компонентах окружающей среды, даже если проводится непрерывный мониторинг состояния среды в том или ином месте.

Токсикология окружающей среды (экотоксикология) в значительной мере основана на предположении, что токсичность веществ зависит от их концентрации. При этом практически все вещества токсичны при специфических для каждого из них дозах. Здесь работает известный принцип Парацельса: нет однозначных ядов, все зависит от концентрации. В определенном интервале средовых концентраций токсичность пропорциональна концентрации. Предполагается также, что чем дольше контакт вещества с биологическим объектом, тем более вероятность токсического воздействия. Из данного заключения следует, что для установления токсичности того или иного вредного вещества и расчета экологического риска от его воздействия необходимо знать его дозу. Необходимо знать и время нахождения ЗВ в организме. На основании этих упрощенных зависимостей составляют модели для расчета экологического риска.

Кинетика токсичного вещества в биологических объектах в значительной степени подчиняется экспоненциальной зависимости, которую в общем виде можно записать как

At = Atо exp λ (t-t0)

где At – концентрация токсического вещества в органе или во всем организме в момент времени t; Atо – концентрация токсического вещества в органе или во всем организме в начальный момент времени t0; λ – постоянная выведения (выделения) из организма, связанная со временем половины жизни ксенобиотика в окружающей среде Т соотношением

Т = λ / 0,693

Принятая в США и европейских странах на основе этих подходов система расчета экологического риска предполагает использование следующего уравнения:

R = [l-exp(-UR-C)]

где R – риск возникновения неблагоприятного эффекта, определяемый как вероятность (в долях единицы) возникновения этого эффекта при заданных условиях; С – реальная концентрация или доза вещества, оказывающего вредное воздействие; UR – единица риска, определяемая как фактор (коэффициент) пропорции риска в зависимости от значения действующей концентрации (дозы).

При оценке риска для здоровья человека применяемые модели различаются по типу заболевания: канцерогенные и неканцерогенные.

Для оценки вероятности проявления неканцерогенного риска учитывают соотношение между хроническим воздействием [мг/(кг∙сут)] и воздействием, не оказывающим вредного эффекта, безэффектное воздействие (Non-effect level – NOEL, in English language literature), также выраженное в мг/(кг∙сут).

![]()

Вероятность появления риска выражается в безразмерных величинах типа п∙10-1 – n∙10-6 т.е. как число случаев на 10 или 1 000 000 человек.

При оценке канцерогенного риска канцерогенный эффект рассчитывают в виде вероятности избыточного риска заболевания раком.

Вероятность избыточного канцерогенного риска – [потенциал ракового заболевания (мг/(кг∙сут))-1] ∙ [хроническое воздействие (мг/кг∙сут)]

Потенциал ракового заболевания Q* рассчитывают на основании экотоксикологических исследований с лабораторными животными и их результаты пересчитывают на человека с использованием факторов массы человека и животного и их площади поверхности.

Оценка риска для экосистем. Методологические и методические подходы для количественной оценки и картографирования величин критических нагрузок кислотности, азота и серы описаны в соответствующих методических рекомендациях, разработанных при научном обеспечении Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.

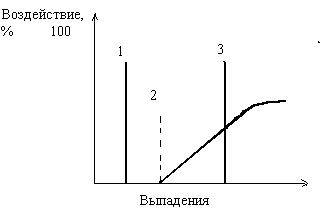

Критическую нагрузку можно представить графически, исходя из дозоответных связей, когда ее превышение вызывает увеличение риска вредного воздействия на экосистемы (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Схематичное изображение понятия «критическая нагрузка»:

1 – фактор безопасности; 2 – критическая нагрузка; 3 – возможны некоторые повреждения

Понятие критической нагрузки само по себе не определяет природу отклика на подобное воздействие, а только идентифицирует допустимый порог поступления загрязняющего вещества.

Известно, что сера и азот являются одними из основных ЗВ, а увеличение атмотехногенных выбросов их соединений, в частности при работе ГКС по трассам магистральных газопроводов, приводит ко многим экологическим проблемам. Все это заставило заинтересованные страны разработать стратегии по сокращению выбросов соединений серы и азота в атмосферу. Величины критических нагрузок, рассчитанные для азота и серы, широко используют на переговорах о мерах, необходимых для сокращения выбросов этих загрязняющих воздушную среду соединений, а также их трансграничного переноса.

Сера и азот в геохимическом отношении являются подкисляющими элементами, а азот еще и изменяет питательный статус экосистем, причем оба ЗВ действуют как совместно, так и независимо друг от друга. Поэтому критические нагрузки рассчитывают отдельно для серы и азота, а также для общей кислотности, которая обусловлена совместным влиянием этих загрязняющих веществ. При расчете влияния каждого элемента следует учитывать тот факт, что подкисляющий эффект вызывается обоими поллютантами, а эвтрофирование природных экосистем – только влиянием соединений азота. Следовательно, при расчете величины критической нагрузки азота необходимо определить максимальное поступление этого элемента, которое не повлечет за собой ни эвтрофирования экосистем, ни изменения их кислотного статуса при совместном с соединениями серы воздействии в течение длительного периода времени. Критическая нагрузка кислотности может быть определена как максимальное поступление подкисляющих соединений серы и азота, ниже которого не происходит вредного подкисляющего воздействия на экосистему в течение длительного, 50 – 100-летнего, периода времени. В таком случае критическая нагрузка серы представляет собой максимальное поступление этого элемента в экосистему, ниже которого не происходит вредного подкисляющего воздействия, а критическая нагрузка азота – максимальное поступление азота в экосистему, ниже которого не происходит как подкисляющего (совместно с серой), так и эвтрофирующего воздействия соединений азота на биогеохимическую структуру и функции экосистем.

Соотношение основных катионов (Са, Mg, К, Na) с алюминием, а также концентрацию свободного иона Al3+ используют как индикаторы равновесных геохимических и биогеохимических процессов. На основании многочисленных экспериментальных данных принято, что критическое соотношение основных катионов с алюминием должно быть выше 1:1, а концентрация А13+ меньше или равна 0,2 мл-экв/л. Обзор критических соотношений основных катионов и свободного алюминия в почвенном растворе был выполнен шведскими учеными.

Количественная оценка и картографирование величин критических нагрузок позволяет определить экосистемы, наиболее чувствительные к поступлению загрязняющих веществ. Сравнение существующих карт критических нагрузок с реальными величинами поступления поллютантов в экосистемы позволяет оценить существующий уровень воздействия по отношению к оптимально допустимому. Таким образом, подобное сравнение помогает выявить регионы, где необходимо сократить выбросы вредных веществ, принимая во внимание, что источник загрязнения может быть пространственно удален от того места, где уровень выпадения превышает предельно допустимый.

Концепцию критических нагрузок успешно используют в различных интегрированных моделях сокращения эмиссии загрязняющих веществ. Для расчета величин критических нагрузок азота и серы в Европе используют картографическую модель ЕМЕР, с помощью которой оценивают общие выпадения соединений серы и азота для сети ЕМЕР (50 Х 50 км2), покрывающей всю Европу. Для каждой клетки ЕМЕР рассчитывают одно значение критической нагрузки, которое отвечает условиям 95 %-й защищенности экосистем. Термин «95 %-я защищенность» означает, что от вредного воздействия защищены экосистемы, занимающие суммарно не менее 95 % площади клетки. В целом величины критических нагрузок в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния составляются из величин, рассчитанных в отдельности каждой страной для своей территории. Эти вычисления проводят на более детальном уровне. На конечном этапе все величины картографируются Европейским координационным центром по воздействиям (ССЕ).

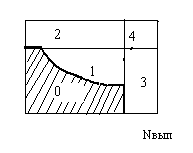

На рис. 5.8. представлена функция, связывающая выпадения серы и азота с величинами критических нагрузок по этим элементам.

Рис. 5.8. Схема «индифферентной кривой превышения» при 95 %-й степени защиты экосистем

На графике положение точки (Nвып, Sвып) относительно этой функции определяет 5 классов превышений:

0 – превышений нет;

1 – сокращения серы и азота взаимозаменяют друг друга, т.е. достаточно сократить выбросы только одного загрязнителя (или серы, или азота);

2 – необходимо сократить выпадения серы;

3 – необходимо сократить выпадения азота;

4 – необходимо сократить как выпадения серы, так и выпадения азота.

Величины превышения критических нагрузок можно рассматривать как вероятность проявления экологического риска при поступлении загрязняющих веществ в различные экосистемы как природные, так и антропогенно-модифицированные.