- •Контактные сети и линии электропередачи

- •Глава 5 написана автором совместно с доцентом в.В. Свешниковым, глава 12 — с доцентом в.М. Павловым.

- •От автора

- •Глава 1 введение в контактные сети, линии электропередачи и их развитие

- •1.1. Понятие об энергетике и транспорте

- •1.2. Общие сведения об электрических сетях

- •1.3. Общие сведения о линиях электропередачи

- •1.4. Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта

- •1.5. Этапы развития контактных сетей электрического транспорта

- •1.6. Контактные сети электрифицированных железных дорог

- •1.7. Понятия о характеристиках материалов, применяемых для изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи

- •Глава 2 климатические факторы и расчетные нагрузки, действующие на элементы контактных сетей и линий электропередачи

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Нагрузка от веса провода

- •2.3. Гололед и гололедные нагрузки

- •2.4. Ветер и ветровые нагрузки

- •Нормативное скоростное давление и скорость ветра на высоте 10 м от земли (повторяемость 1 раз в 10 лет)

- •Параметры шероховатости подстилающей поверхности

- •2.5. Температура окружающей среды и ее расчетные значения

- •Годовые минимумы и максимумы температуры окружающей среды различной обеспеченности

- •Годовая температура повторяемостью 1 раз в 10 лет

- •2.6. Расчетные режимы и результирующие нагрузки

- •Глава 3 токопроводящие и контактные устройства контактных сетей и лэп

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Контактные подвески и провода

- •Физико—механические характеристики проводов

- •Средняя разрушающая нагрузка (разрывное усилие в кН)

- •3.3. Узлы и элементы конструкций контактных подвесок и лэп

- •3.5. Расчет цепных контактных подвесок

- •3.6. Жесткие и полужесткие контактные токопроводы

- •3.7. Силовые кабели

- •Глава 4 опорно-подцерживающие устройства контактных сетей и лэп

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и лэп

- •4.3. Опоры контактных сетей и лэп

- •4.4. Жесткие поперечины

- •4.5. Гибкие поперечины

- •4.6. Основания и поддерживающие элементы опор

- •4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте

- •Характеристики грунтов

- •Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп

- •5.1. Основные параметры

- •5.2. Конструкция простых изоляторов

- •5.3. Конструкция сложных и комбинированных изоляторов

- •Глава 6 устройства секционирования контактной сети и лэп

- •6.1. Схемы секционирования контактных сетей станций и перегонов

- •6.2. Сопряжения контактных сетей и нейтральные вставки

- •6.3. Секционные изоляторы

- •6.4. Секционные разъединители и групповые переключатели контактных сетей и их приводы

- •Глава 7 защитные устройства контактных сетей и лэп

- •7.1. Защита изоляции от перенапряжений

- •7.2. Защита устройств контактных сетей от коррозии. Заземление, обеспечение электробезопасности

- •7.3. Обеспечение надежной работы защит. Минимизации потерь тягового тока и напряжения в рельсовой сети

- •7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами

- •7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками

- •Глава 8 встроенные диагностические устройства контактных сетей и лэп

- •Глава 9 расчеты усилий в опорах при обрыве проводов

- •Глава 10 тепловой расчет элементов контактных сетей и лэп

- •10.1. Распределение токов между проводами контактной сети

- •10.2. Расчет температуры провода для тока, не изменяющегося по времени

- •10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления

- •10.3. Выбор расположения поперечных соединителей подвески

- •Глава 11

- •11.2. Ветроустойчивость устройств контактных сетей и лэп

- •11.3. Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов простых контактных подвесок и лэп

- •Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок

- •Глава 12 токоприемники

- •Общие сведения и определения

- •Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников

- •Силы нажатий и сухого трения системы подвижных рам токоприемников

- •Силы нажатий кареток токоприемников

- •Аэродинамические устройства

- •Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников

- •Глава 13

- •13.2. Критерии качества токосъема

- •13.3. Обобщенные расчетные схемы токоприемников и контактных подвесок

- •13.4. Сосредоточенные параметры контактных подвесок и их определение

- •13.5. Определение распределенных параметров контактных подвесок

- •13.6. Косвенные параметры контактных подвесок, взаимодействующих с токоприемниками

- •13.7. Расчет токосъема для токоприемников с двумя степенями свободы, с учетом контактных подвесок с сосредоточенными параметрами

- •13.8. Методы испытаний контактных подвесок в лабораторных условиях и на полигонах

- •13.9. Порядок динамического расчета компенсированных контактных подвесок скоростных и высокоскоростных магистралей

- •Глава 14

- •Контактных сетей

- •14.2 Требования к контактным материалам. Динамический коэффициент использования вставок.

- •14.3. Изнашивание при передаче электрической энергии через статический, разрывной и скользящий контакт «провод — токоприемник»

- •14.4. Общий и местный износ контактных проводов и вставок токоприемников

Глава 13

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНЫХ ПОДВЕСОК,

ИХ ВЗ АИМОДЕЙСТВИЕ С ТОКОПРИЕМНИКАМИ

ПРИ ТОКОСЪЕМЕ

13.1. Общие сведения и определения

Токосъем (или токоснимание) — процесс передачи электрической энергии от канализирующих ток устройств (коммуникаций) энергополучателям (токопри-емникам), электрооборудованию ЭПС. Это понятие распространяется на любой вид неавтономного электротранспорта с любым способом токосъема (контактного, бесконтактного, квазиконтактного).

Надежность токосъема определяется отсутствием повреждений, связанных с задержками поездов, предотвращением ущерба от них, т.е. с обеспечением безопасности движения. К экономичности токосъема относится минимальный износ контактирующих элементов (проводов и пластин токоприемников, электродов и т.п.), т.е. ресурсосбережение дефицитных материалов (меди и т.п.). Энергосбережение при токосъеме — экономия электроэнергии на тягу поездов — осуществляется за счет снижения лобового сопротивления токоприемников. Экологичным токосъем может быть только без больших радио- и телепомех, шумовых воздействий и засорения почвы.

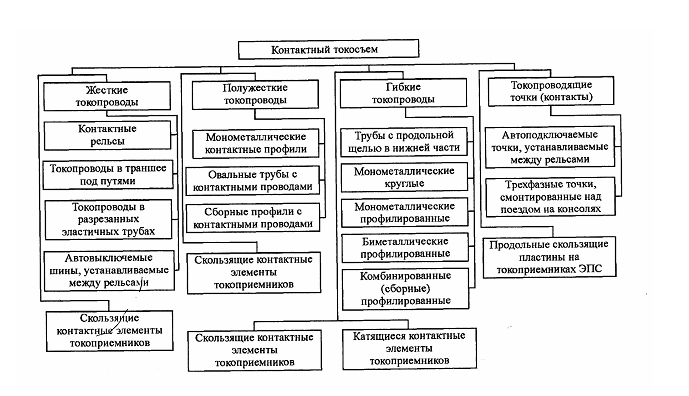

Способы токосъема. При контактном способе токосъема (рис. 13.1) токопроводы могут иметь как жесткую (или полужесткую), так и гибкую конструкцию, а также специфические токосъемные или токоприемные локальные узлы (точки).

Жесткие контактные токопроводы укладывают между рельсами или подвешивают либо к своду тоннеля, либо внизу на стойках сбоку от ходовых рельсов (с верхней, нижней, боковой контактными поверхностями), а также монтируют в подземной траншее под путями или прокладывают в полимерной эластичной трубе. Токоприемники жестких контактных токопроводов имеют плоские скользящие контакты.

Полужесткие контактные токопроводы представляют собой ненапряженные балки-модули, имеющие незначительную гибкость и упругие подвесы в опорных точках. Некоторые из модулей (например, трубчатые или штампованные профили) в нижней части имеют контактные шины или провода. В качестве токоприемников для них используют цилиндры-челноки, плоские скользящие контакты или катящиеся ролики (троллеи), валики, вращающиеся щетки.

Рис.13.1. Способы контактного токосъема: контактные токопроводы и элементы токоприемников ЭПС

Гибкие токопроводы с воздушными проводами включают в себя или трубы с разрезом в нижней части, подвешенные к несущему тросу, или провода круглого, восьмеричного и грушевидного профиля сечения с продольными крепежными канавками. Профилированные контактные провода с канавками могут быть монометаллическими, биметаллическими, комбинированными из различных металлов. Их используют в различных типах простых и цепных (плоских и объемных) контактных подвесок.

К специфическим способам контактного токосъема можно отнести смонтированные между ходовыми рельсами токоприемника точки с верхними контактными поверхностями, получающими питание от кабеля при срабатывании путевых педалей, а также установленные на прямых консолях токосъемные точки с нижними контактными поверхностями, питающимися от трехфазной ЛЭП, смонтированной на опорах контактной сети. В этих случаях токоприемники выполняются в виде длинных лыж, подвешенных вдоль подвижного состава на подвижных рамах токоприемников.

Использование контактных систем при увеличенных скоростях движения до 200—350 км/ч требуют создания и применения новых специальных контактных материалов, имеющих минимальную массу и способных снимать ток болыпой плотности, не отжигая при этом провода.

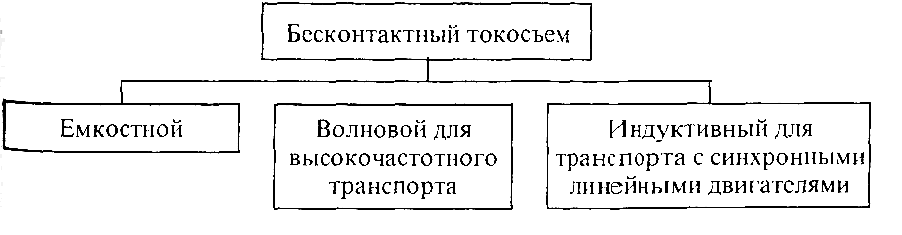

Бесконтактные способы токосъема (рис. 13.2)основаны на емкостном, волновом или индуктивном принципах передачи электроэнергии. Однако они требуют больших капиталовложений для создания питающей сети, источников и преобразователей энергии. Кроме того, сам процесс передачи энергии сопровождается значительными потерями. Наиболее целесообразным оказалось внедрение бесконтактного токосъема во взрывоопасных шахтах на высокочастотном транспорте, невзирая на низкий КПД. Возможно использование передачи электроэнергии с помощью лазеров. В этом случае кроме низкого КПД, добавляются сложности, связанные с поворотами прямолинейного луча на кривых участках пути. Индуктивный токосъем может применяться для обеспечения электромагнитного подвеса движущегося экипажа в случае использования синхронного линейного двигателя, обмотка которого расположена на эстакаде.

Рис.13.2. Способы бесконтактного токосъема

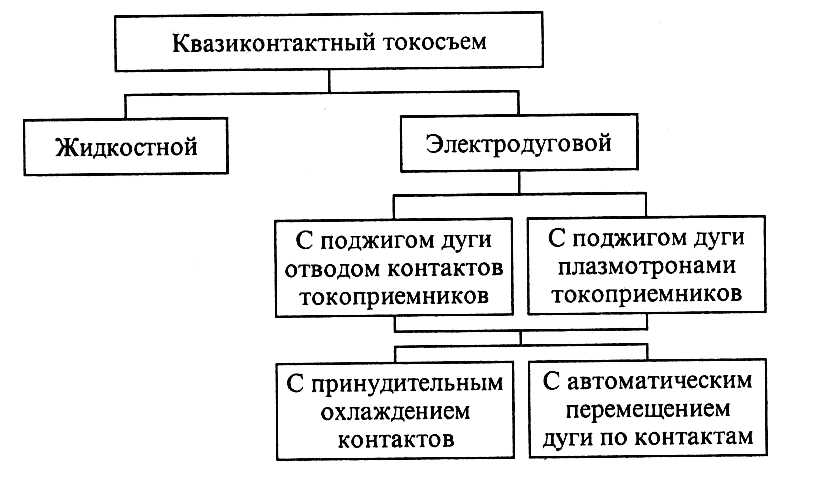

Квазиконтактные способы токосъема (жидкостной и электродуговой) (рис. 13.3) позволяют использовать существующую систему тягового электро-снабжения без ее коренного переустройства и обладают более высоким КПД токопередачи по сравнению с бесконтактными. При жидкостном способе необходимо располагать электропроводящей жидкостью с заданными свойствами и устройствами для образования струй и их сбора. Для электродугового способа необходимы поджигающие дуги плазматроны и авторегулирующие устройства, перемещающие дугу по электродам со скоростью, предотвращающие их износ. Переход на электродуговой токосъем целесообразен после достижения ЭПС определенной скорости. Но при этом на столб дуги начинает воздействовать воздушный поток, а также изменение тягового тока и расстояния между электродами. Перспективность применения способа определяется теоретической возможностью замены медного провода стальным и исключением необходимости стабилизации нажатия токоприемника на токопровод (достаточно стабилизации величины зазора).

Рис.13.3. Способы квазиконтактного токосъема