- •Контактные сети и линии электропередачи

- •Глава 5 написана автором совместно с доцентом в.В. Свешниковым, глава 12 — с доцентом в.М. Павловым.

- •От автора

- •Глава 1 введение в контактные сети, линии электропередачи и их развитие

- •1.1. Понятие об энергетике и транспорте

- •1.2. Общие сведения об электрических сетях

- •1.3. Общие сведения о линиях электропередачи

- •1.4. Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта

- •1.5. Этапы развития контактных сетей электрического транспорта

- •1.6. Контактные сети электрифицированных железных дорог

- •1.7. Понятия о характеристиках материалов, применяемых для изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи

- •Глава 2 климатические факторы и расчетные нагрузки, действующие на элементы контактных сетей и линий электропередачи

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Нагрузка от веса провода

- •2.3. Гололед и гололедные нагрузки

- •2.4. Ветер и ветровые нагрузки

- •Нормативное скоростное давление и скорость ветра на высоте 10 м от земли (повторяемость 1 раз в 10 лет)

- •Параметры шероховатости подстилающей поверхности

- •2.5. Температура окружающей среды и ее расчетные значения

- •Годовые минимумы и максимумы температуры окружающей среды различной обеспеченности

- •Годовая температура повторяемостью 1 раз в 10 лет

- •2.6. Расчетные режимы и результирующие нагрузки

- •Глава 3 токопроводящие и контактные устройства контактных сетей и лэп

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Контактные подвески и провода

- •Физико—механические характеристики проводов

- •Средняя разрушающая нагрузка (разрывное усилие в кН)

- •3.3. Узлы и элементы конструкций контактных подвесок и лэп

- •3.5. Расчет цепных контактных подвесок

- •3.6. Жесткие и полужесткие контактные токопроводы

- •3.7. Силовые кабели

- •Глава 4 опорно-подцерживающие устройства контактных сетей и лэп

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и лэп

- •4.3. Опоры контактных сетей и лэп

- •4.4. Жесткие поперечины

- •4.5. Гибкие поперечины

- •4.6. Основания и поддерживающие элементы опор

- •4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте

- •Характеристики грунтов

- •Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп

- •5.1. Основные параметры

- •5.2. Конструкция простых изоляторов

- •5.3. Конструкция сложных и комбинированных изоляторов

- •Глава 6 устройства секционирования контактной сети и лэп

- •6.1. Схемы секционирования контактных сетей станций и перегонов

- •6.2. Сопряжения контактных сетей и нейтральные вставки

- •6.3. Секционные изоляторы

- •6.4. Секционные разъединители и групповые переключатели контактных сетей и их приводы

- •Глава 7 защитные устройства контактных сетей и лэп

- •7.1. Защита изоляции от перенапряжений

- •7.2. Защита устройств контактных сетей от коррозии. Заземление, обеспечение электробезопасности

- •7.3. Обеспечение надежной работы защит. Минимизации потерь тягового тока и напряжения в рельсовой сети

- •7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами

- •7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками

- •Глава 8 встроенные диагностические устройства контактных сетей и лэп

- •Глава 9 расчеты усилий в опорах при обрыве проводов

- •Глава 10 тепловой расчет элементов контактных сетей и лэп

- •10.1. Распределение токов между проводами контактной сети

- •10.2. Расчет температуры провода для тока, не изменяющегося по времени

- •10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления

- •10.3. Выбор расположения поперечных соединителей подвески

- •Глава 11

- •11.2. Ветроустойчивость устройств контактных сетей и лэп

- •11.3. Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов простых контактных подвесок и лэп

- •Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок

- •Глава 12 токоприемники

- •Общие сведения и определения

- •Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников

- •Силы нажатий и сухого трения системы подвижных рам токоприемников

- •Силы нажатий кареток токоприемников

- •Аэродинамические устройства

- •Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников

- •Глава 13

- •13.2. Критерии качества токосъема

- •13.3. Обобщенные расчетные схемы токоприемников и контактных подвесок

- •13.4. Сосредоточенные параметры контактных подвесок и их определение

- •13.5. Определение распределенных параметров контактных подвесок

- •13.6. Косвенные параметры контактных подвесок, взаимодействующих с токоприемниками

- •13.7. Расчет токосъема для токоприемников с двумя степенями свободы, с учетом контактных подвесок с сосредоточенными параметрами

- •13.8. Методы испытаний контактных подвесок в лабораторных условиях и на полигонах

- •13.9. Порядок динамического расчета компенсированных контактных подвесок скоростных и высокоскоростных магистралей

- •Глава 14

- •Контактных сетей

- •14.2 Требования к контактным материалам. Динамический коэффициент использования вставок.

- •14.3. Изнашивание при передаче электрической энергии через статический, разрывной и скользящий контакт «провод — токоприемник»

- •14.4. Общий и местный износ контактных проводов и вставок токоприемников

Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников

Демпфирующие устройства применяют для отбора энергии от колеблющейся системы «токоприемник — контактная подвеска», снижения амплитуд перемещений и уменьшения колебаний контактных нажатий до допустимых пределов.

Преимущества демпфирования колебаний токоприемника, а не контактной подвески следующие: 1) требуется значительно меньшее количество амортизаторов, причем нужны они только на скоростном ЭПС; 2) текущее содержание становится элементом обычных периодических работ, выполняемых в депо; 3) влияние температуры окружающего воздуха на характеристики амортизаторов уменьшается, поскольку в системе токоприемника они работают, нагреваясь при этом почти непрерывно (на контактной сети они работают только время от времени).

Демпфирующие устройства устанавливают либо в верхнем узле токоприемника, либо в системе подвижных рам (рис. 12.8).

Гидравлическими амортизаторами, демпфирующими колебания системы подвижных рам, оборудованы все скоростные токоприемники во Франции, Германии, Италии и Японии. В России демпфирующие устройства также применяются на токоприемниках скоростного ЭПС (ЭР200, ЧС200).

Экспериментальное определение сил и коэффициентов вязкого трения систем подвижных рам токоприемника необходимо для улучшения токосъема и может быть достигнуто только при конкретных оптимальных значениях коэффициента вязкого трения рам г и приведенной к верхнему шарниру демпфирующей силы рам Р Универсальный метод расчета характеристики демпфирующего устройства (независимо от типа демпфера) включает в себя методику академика А. Н. Крылова, несколько усовершенствованную для учета несимметричности демпфирования.

Допустим, что известна виброграмма колебаний массы на пружине с известной жесткостью. Затухание размахов колебаний Аг массы т на измерительной пружине с жесткостью ж происходит одновременно от действия сил сухого трения W и вязкого сопротивления г, пропорциональных любым степеням скорости перемещения. Тогда уменьшение амплитуды за полупериод (для учета несимметричности демпфирования) будет равно

![]() (12.8)

(12.8)

где 2 W/ж — уменьшение амплитуды за счет действия силы сухого трения;

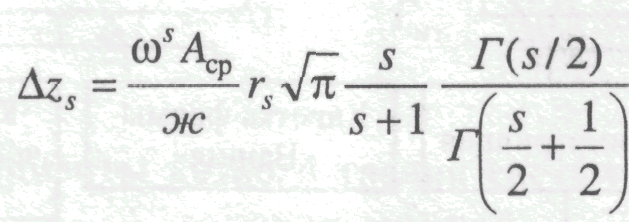

Δzs — уменьшение амплитуды за счет силы вязкого сопротивления, пропорциональной скорости перемещения в степени s.

В общем виде для любой степени скорости перемещения

(12.9)

(12.9)

где ω= (ж/т)0,5 — круговая частота собственных колебаний;

Аср = (z1 + z2)/2 — средняя амплитуда половины периода;

rs — параметр демпфирования;

Г (s/2) — Эйлеров интеграл второго рода;

s — показатель степени скорости перемещения.

Уменьшение амплитуды Az необходимо записывать как систему уравнений относительно набора неизвестных параметров rs и W, которая решается обычными методами.

Так, например, по виброграммам колебаний токоприемника TJ1-14M, оборудованного в ОмГУПСе демпферами типа ВАЗ, при движении вверх получено W = 1,4H; Рдр = -1,64Hр +1,06H2р.

Стандарт не регламентирует характеристики демпфирующих устройств, поэтому их расчет необходимо проводить для каждого вновь разрабатываемого токоприемника с учетом его параметров и эксплуатационных скоростей.

Рис. 12.8. Классификация демпфирующих узлов токоприемников