- •Контактные сети и линии электропередачи

- •Глава 5 написана автором совместно с доцентом в.В. Свешниковым, глава 12 — с доцентом в.М. Павловым.

- •От автора

- •Глава 1 введение в контактные сети, линии электропередачи и их развитие

- •1.1. Понятие об энергетике и транспорте

- •1.2. Общие сведения об электрических сетях

- •1.3. Общие сведения о линиях электропередачи

- •1.4. Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта

- •1.5. Этапы развития контактных сетей электрического транспорта

- •1.6. Контактные сети электрифицированных железных дорог

- •1.7. Понятия о характеристиках материалов, применяемых для изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи

- •Глава 2 климатические факторы и расчетные нагрузки, действующие на элементы контактных сетей и линий электропередачи

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Нагрузка от веса провода

- •2.3. Гололед и гололедные нагрузки

- •2.4. Ветер и ветровые нагрузки

- •Нормативное скоростное давление и скорость ветра на высоте 10 м от земли (повторяемость 1 раз в 10 лет)

- •Параметры шероховатости подстилающей поверхности

- •2.5. Температура окружающей среды и ее расчетные значения

- •Годовые минимумы и максимумы температуры окружающей среды различной обеспеченности

- •Годовая температура повторяемостью 1 раз в 10 лет

- •2.6. Расчетные режимы и результирующие нагрузки

- •Глава 3 токопроводящие и контактные устройства контактных сетей и лэп

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Контактные подвески и провода

- •Физико—механические характеристики проводов

- •Средняя разрушающая нагрузка (разрывное усилие в кН)

- •3.3. Узлы и элементы конструкций контактных подвесок и лэп

- •3.5. Расчет цепных контактных подвесок

- •3.6. Жесткие и полужесткие контактные токопроводы

- •3.7. Силовые кабели

- •Глава 4 опорно-подцерживающие устройства контактных сетей и лэп

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и лэп

- •4.3. Опоры контактных сетей и лэп

- •4.4. Жесткие поперечины

- •4.5. Гибкие поперечины

- •4.6. Основания и поддерживающие элементы опор

- •4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте

- •Характеристики грунтов

- •Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп

- •5.1. Основные параметры

- •5.2. Конструкция простых изоляторов

- •5.3. Конструкция сложных и комбинированных изоляторов

- •Глава 6 устройства секционирования контактной сети и лэп

- •6.1. Схемы секционирования контактных сетей станций и перегонов

- •6.2. Сопряжения контактных сетей и нейтральные вставки

- •6.3. Секционные изоляторы

- •6.4. Секционные разъединители и групповые переключатели контактных сетей и их приводы

- •Глава 7 защитные устройства контактных сетей и лэп

- •7.1. Защита изоляции от перенапряжений

- •7.2. Защита устройств контактных сетей от коррозии. Заземление, обеспечение электробезопасности

- •7.3. Обеспечение надежной работы защит. Минимизации потерь тягового тока и напряжения в рельсовой сети

- •7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами

- •7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками

- •Глава 8 встроенные диагностические устройства контактных сетей и лэп

- •Глава 9 расчеты усилий в опорах при обрыве проводов

- •Глава 10 тепловой расчет элементов контактных сетей и лэп

- •10.1. Распределение токов между проводами контактной сети

- •10.2. Расчет температуры провода для тока, не изменяющегося по времени

- •10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления

- •10.3. Выбор расположения поперечных соединителей подвески

- •Глава 11

- •11.2. Ветроустойчивость устройств контактных сетей и лэп

- •11.3. Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов простых контактных подвесок и лэп

- •Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок

- •Глава 12 токоприемники

- •Общие сведения и определения

- •Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников

- •Силы нажатий и сухого трения системы подвижных рам токоприемников

- •Силы нажатий кареток токоприемников

- •Аэродинамические устройства

- •Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников

- •Глава 13

- •13.2. Критерии качества токосъема

- •13.3. Обобщенные расчетные схемы токоприемников и контактных подвесок

- •13.4. Сосредоточенные параметры контактных подвесок и их определение

- •13.5. Определение распределенных параметров контактных подвесок

- •13.6. Косвенные параметры контактных подвесок, взаимодействующих с токоприемниками

- •13.7. Расчет токосъема для токоприемников с двумя степенями свободы, с учетом контактных подвесок с сосредоточенными параметрами

- •13.8. Методы испытаний контактных подвесок в лабораторных условиях и на полигонах

- •13.9. Порядок динамического расчета компенсированных контактных подвесок скоростных и высокоскоростных магистралей

- •Глава 14

- •Контактных сетей

- •14.2 Требования к контактным материалам. Динамический коэффициент использования вставок.

- •14.3. Изнашивание при передаче электрической энергии через статический, разрывной и скользящий контакт «провод — токоприемник»

- •14.4. Общий и местный износ контактных проводов и вставок токоприемников

10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления

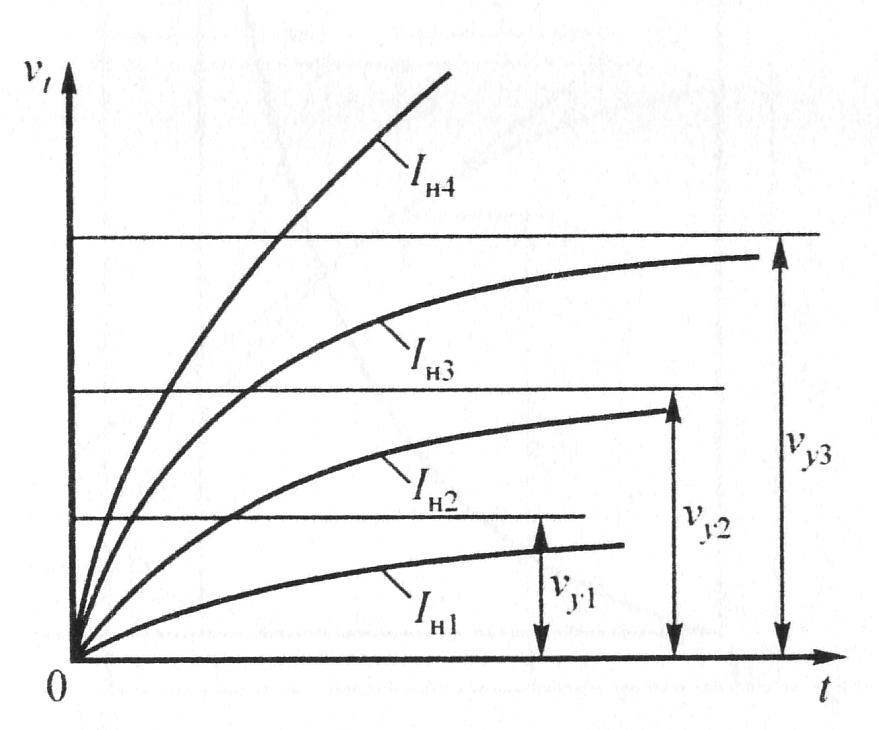

Рис. 10.2. Кривые нагревания проводов при различных токах

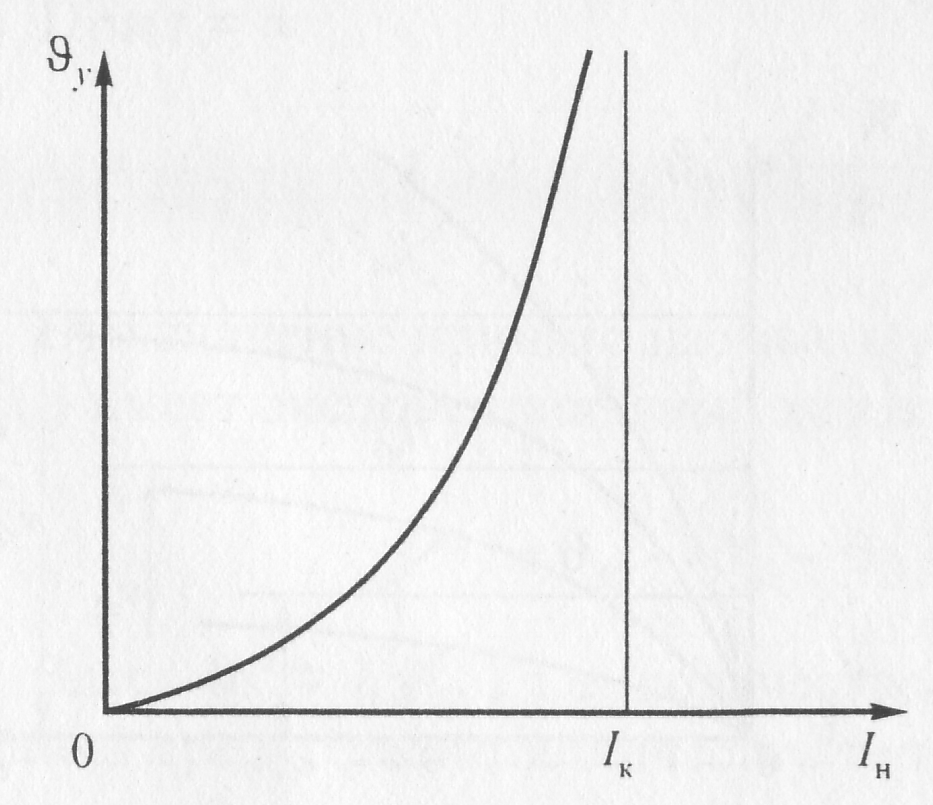

В этом случае стремится к бесконечно большому значению. Другими словами, установившегося значения здесь нет, что условно показано на рис. 10.2 (ток Iн4) и на рис. 10.3 (ток Iн). Из выражения (10.18) следует, что установившееся значение достигает бесконечно большого значения при

(10.20)

(10.20)

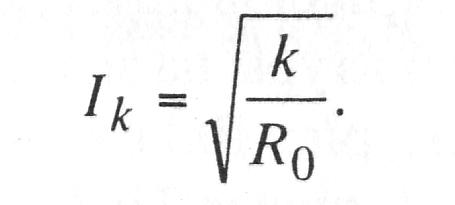

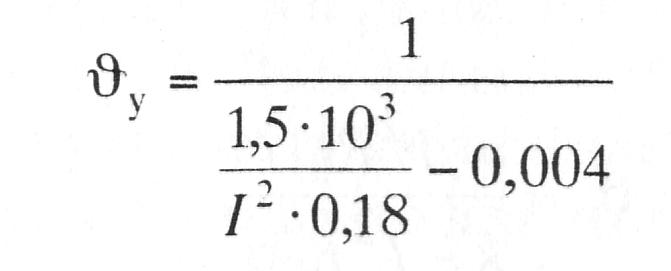

Это значение обычно превышает реальные нагрузки на провод. При этом установившееся значение будет нарастать по гиперболе, например, для провода марки МФ-100 с = 0,39 Дж/(кг·К); при С = gγβ = 100·8,91·0,39 = 350 Вт·с/(°С·м); α = 0,004 1/°С, температура перегрева определяется:

и будет изменяться следующим образом:

I, А ……………………………………….200 400 800 1200 1400

, ºC..……………………………………. 5 25 118 530 ∞

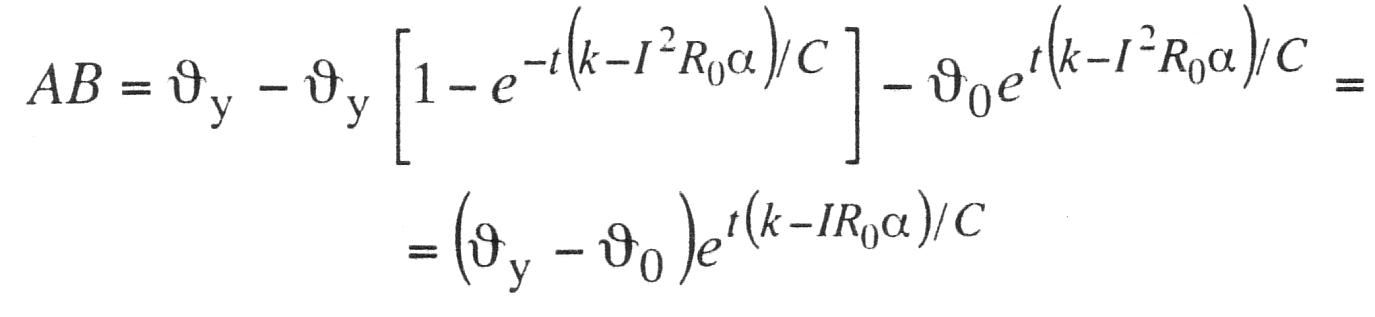

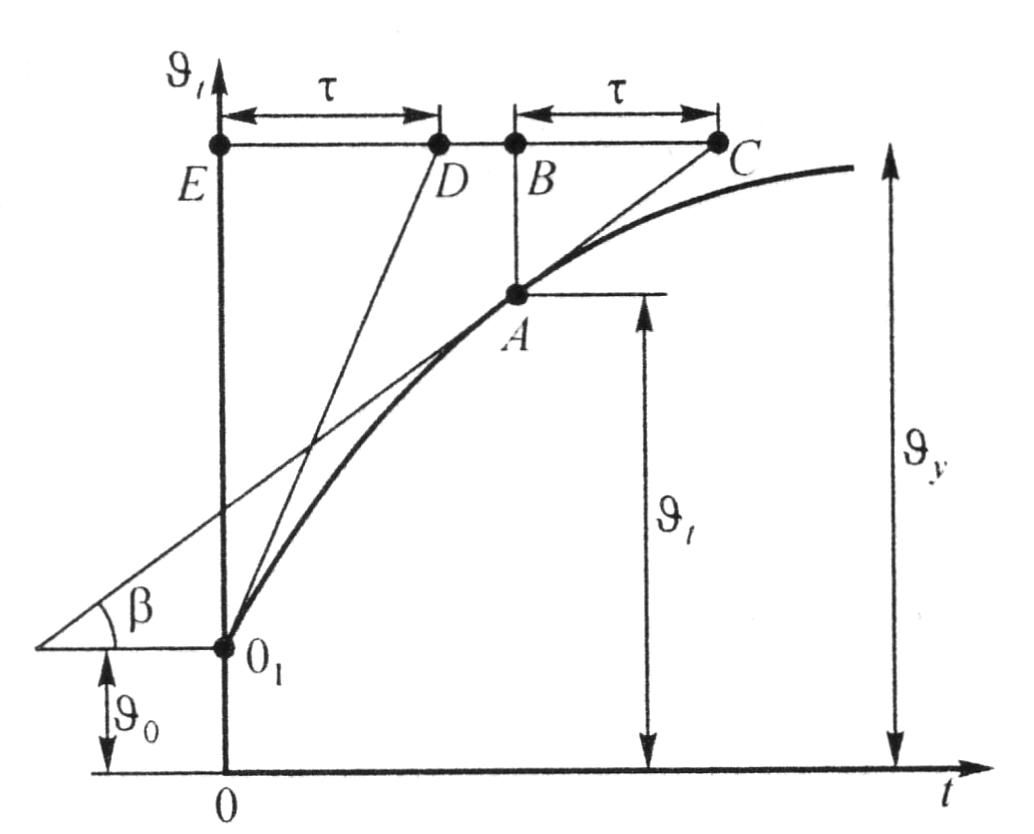

Кривая (t), построенная по уравнению (10.14), имеет экспоненциальный характер (рис. 10.4). Определим на экспоненте длину подкасательной ВС, т. е. длину горизонтальной проекции касательной на участке кривой от точки касания до пере сечения с асимптотой = в точке С.

Рис. 10.3. Зависимость установившейся температуры от тока

При α>0

![]() (10.21)

(10.21)

где АВ= - .

Используя выражения (10.14) и (10.18), будем иметь

(10.22)

(10.22)

и

(10.23)

(10.23)

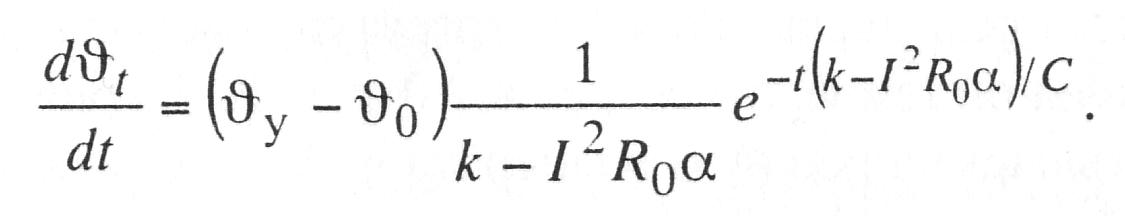

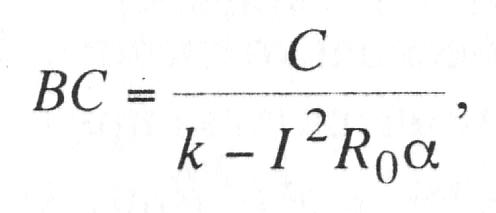

Подставив выражения (10.22) и (10.23) в уравнение (10.21), получим

(10.24)

(10.24)

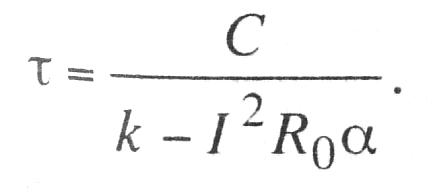

т.е. длина по касательной ВС не зависит от момента времени t и остается постоянной за все время роста температуры. Ее называют постоянной времени нагревания и обозначают τ

(10.25)

(10.25)

Рис. 10.4. Зависимость температуры от времени

Когда не учитывают влияние изменения температуры провода на его сопротивление и принимают α = 0, постоянная времени будет выглядеть следующим образом:

(10.26)

(10.26)

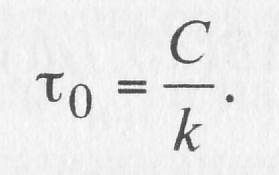

Тогда выражение (10.15) с учетом уравнения (10.16) примет вид:

![]() (10.27)

(10.27)

или

![]() (10.28)

(10.28)

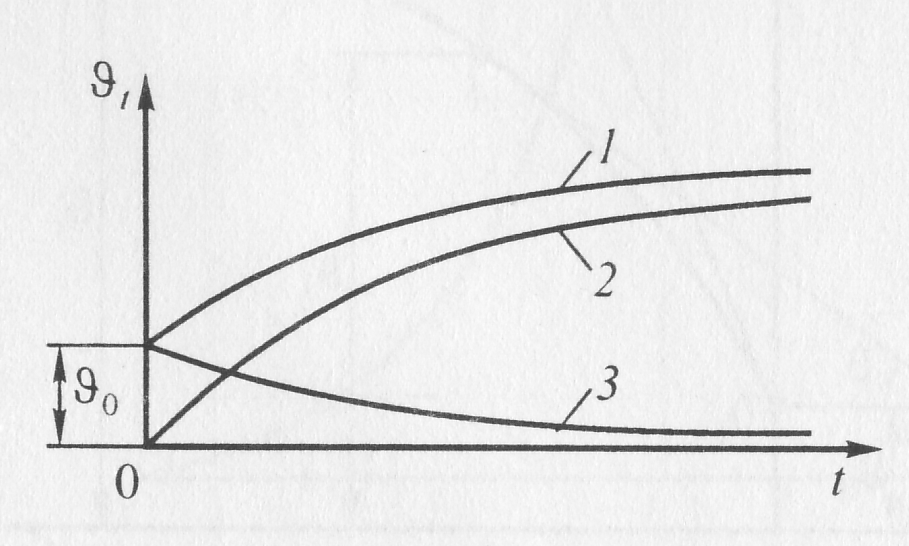

В выражении (10.27) значение , представлено двумя слагаемыми: первое слагаемое представляет собой температуру провода в момент времени t при начальной температуре, равной 0 (рис. 10.5, кривая 2). Второе слагаемое учитывает начальную температуру , а кривая 3 – падение этой слагаемой во времени. Сумма этих кривых и даст кривую 1 суммарной температуры . Подобно этому можно представить и процесс нагревания провода с учетом зависимости его сопротивления от температуры. Но здесь вопрос несколько сложнее. Первый член выражения (10.14) характеризует рост температуры при отсчете от начальной температуры, равной нулю. Пока k > I2R0α, все протекает аналогично случаю, когда α = 0. Со вторым членом уравнения (10.14) дело обстоит иначе. Как и в выражении (10.15), он здесь характеризует постепенное понижение слагающей начальной температуры . В то же время про вод обтекается током I и, следовательно, его сопротивление превышает сопротивление R0 не только за счет тока I, но и за счет слагающей от начальной температуры . Поэтому понижение за счет составляющей от менее интенсивно. На рис. 10.6 кривые 6, 4 и 3 повторяют кривые, приведенные на рис. 10.5, а кривые 5,2 и 1 заменяют их соответственно при Rt> R0. Первый и второй члены выражения (10.14) относятся к случаю, когда по проводу протекает ток I и α >0. Рассмотрим, что получится, если ток будет отключен и охлаждение начнется с температуры . Подставим в выражение(10.14) I= 0:

![]() (10.29)

(10.29)

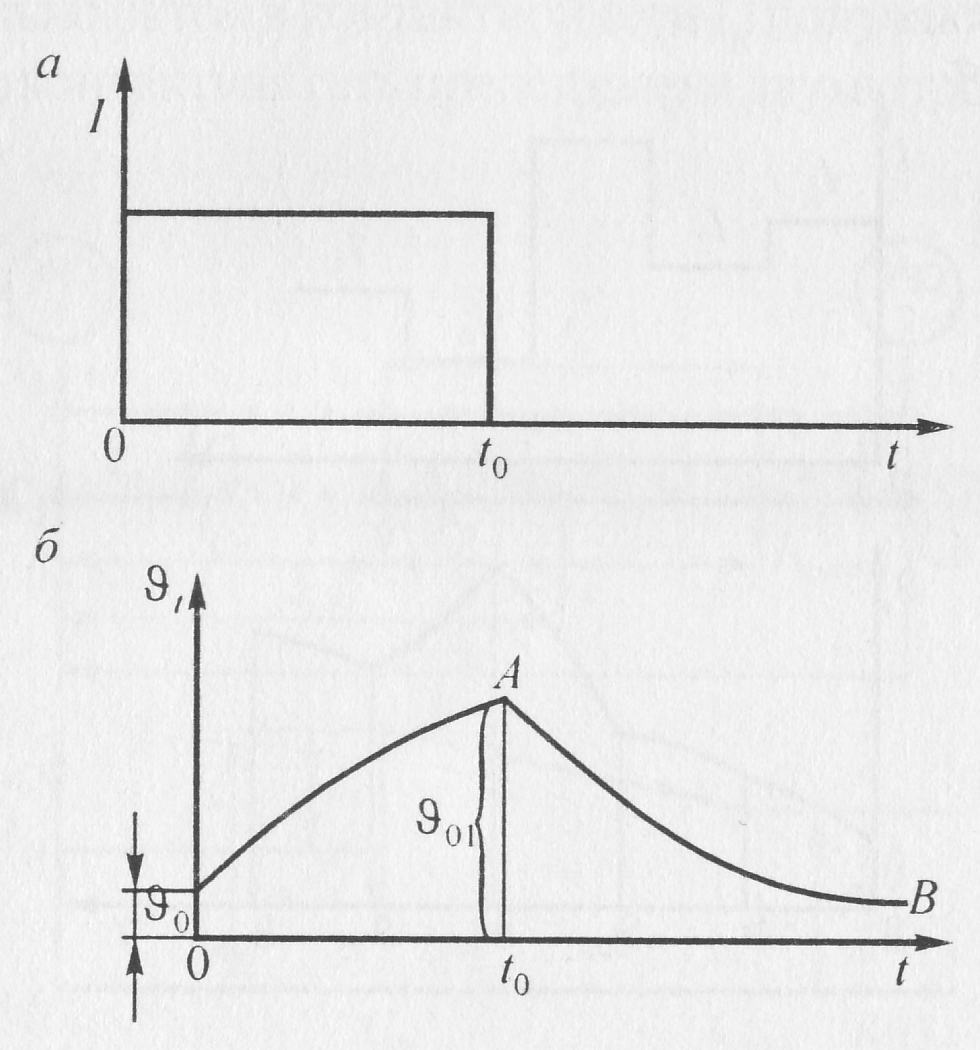

Ток

здесь не протекает и значение сопротивления

не влияет ни на что. Если ток нагрузки

в момент времени t0

резко уменьшился бы до нуля (рис. 10.7, а),

то процесс охлаждения (кривая АВ на рис.

10.7, 6) будет описываться выражением

(10.29), где вместо

следует принять

![]() .

.

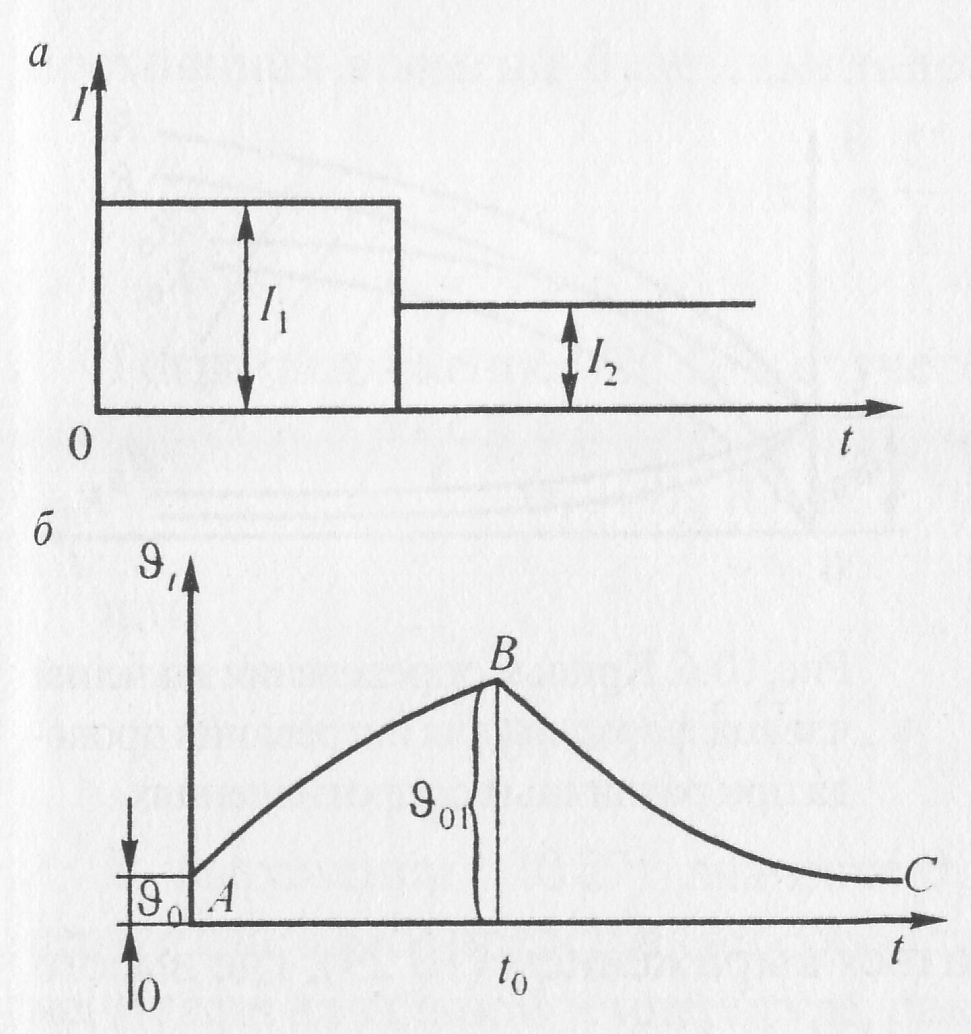

Если ток нагрузки изменяется от I1 до I2 (рис. 10.8, а), то при нагревании (кривая АВ, рис. 10.8, 6) в выражении (10.14) ток I = I1 и устанавливается значение в начале второго режима. Процесс охлаждения будет описываться также выражением (10.14) (кривая ВС, рис. 10.8, б), но здесь ток будет равен I2.

Рис. 10.5. Кривые определения значений членов выражения для нагревания проводов

Рис. 10.6. Кривые определения значений членов формулы для нагревания провода при различных сопротивлениях

Рис. 10.7. Зависимость тока от времени (а) и кривая охлаждения провода при отключении тока (б)

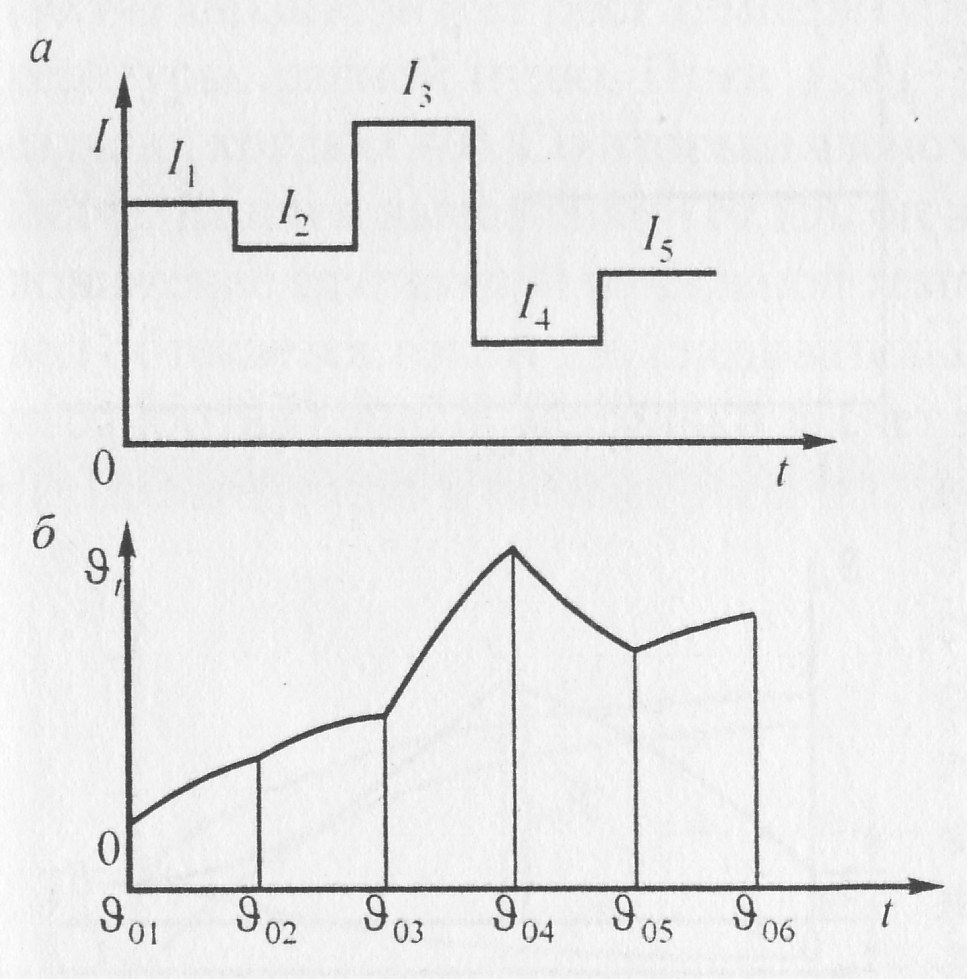

Таким

образом, если изменение тока в проводе

представить ступенчатой линией (рис.

10.9), то на каждом участке кривая температуры

будет строиться по выражению (10.14) и

через оба члена будет проходить один и

тот же ток Ii,

соответствующий участку кривой тока.

Здесь же будет определена начальная

температура

![]() i-го

участка кривой тока. Температура

будет зависеть от тока Ii-1

на i-1-м

участке. Кривая температуры на i-м

участке будет зависеть от этой температуры

и от тока на этом участке.

i-го

участка кривой тока. Температура

будет зависеть от тока Ii-1

на i-1-м

участке. Кривая температуры на i-м

участке будет зависеть от этой температуры

и от тока на этом участке.

Рис. 10.8. Зависимость тока от времени (а) и кривая нагревания провода при уменьшении тока (б)

Рис. 10.9. Зависимость тока от времени (а) и кривая нагревания провода при изменяющемся токе (б)

Ранее были рассмотрены процессы нагревания проводов током, изменяющимся ступенчато. В действительности же ток в проводе контактной сети непрерывно изменяется. Поэтому при расчетах по выведенным формулам под током следует понимать некоторое постоянное значение, эквивалентное по своему воздействию на старение провода.

Однако отсутствие математических зависимостей механических характеристик от температуры и времени ее действия не позволяет определить токи эквивалентного значения. Поэтому приходится мириться с более грубыми допущениями. Далее под значениями токов будем понимать их эквивалентное значение по количеству выделяемого тепла (не по старению), т.е. так называемое «эффективное» значение (среднее квадратичное), взятое за время, соответствующее поставленной задаче. Если нагрузочные токи поездов в фидерной зоне не претерпевают резких и частых изменении, то под эквивалентным значением можно понимать их среднее значение за время хода по данной зоне.