- •Контактные сети и линии электропередачи

- •Глава 5 написана автором совместно с доцентом в.В. Свешниковым, глава 12 — с доцентом в.М. Павловым.

- •От автора

- •Глава 1 введение в контактные сети, линии электропередачи и их развитие

- •1.1. Понятие об энергетике и транспорте

- •1.2. Общие сведения об электрических сетях

- •1.3. Общие сведения о линиях электропередачи

- •1.4. Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта

- •1.5. Этапы развития контактных сетей электрического транспорта

- •1.6. Контактные сети электрифицированных железных дорог

- •1.7. Понятия о характеристиках материалов, применяемых для изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи

- •Глава 2 климатические факторы и расчетные нагрузки, действующие на элементы контактных сетей и линий электропередачи

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Нагрузка от веса провода

- •2.3. Гололед и гололедные нагрузки

- •2.4. Ветер и ветровые нагрузки

- •Нормативное скоростное давление и скорость ветра на высоте 10 м от земли (повторяемость 1 раз в 10 лет)

- •Параметры шероховатости подстилающей поверхности

- •2.5. Температура окружающей среды и ее расчетные значения

- •Годовые минимумы и максимумы температуры окружающей среды различной обеспеченности

- •Годовая температура повторяемостью 1 раз в 10 лет

- •2.6. Расчетные режимы и результирующие нагрузки

- •Глава 3 токопроводящие и контактные устройства контактных сетей и лэп

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Контактные подвески и провода

- •Физико—механические характеристики проводов

- •Средняя разрушающая нагрузка (разрывное усилие в кН)

- •3.3. Узлы и элементы конструкций контактных подвесок и лэп

- •3.5. Расчет цепных контактных подвесок

- •3.6. Жесткие и полужесткие контактные токопроводы

- •3.7. Силовые кабели

- •Глава 4 опорно-подцерживающие устройства контактных сетей и лэп

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и лэп

- •4.3. Опоры контактных сетей и лэп

- •4.4. Жесткие поперечины

- •4.5. Гибкие поперечины

- •4.6. Основания и поддерживающие элементы опор

- •4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте

- •Характеристики грунтов

- •Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп

- •5.1. Основные параметры

- •5.2. Конструкция простых изоляторов

- •5.3. Конструкция сложных и комбинированных изоляторов

- •Глава 6 устройства секционирования контактной сети и лэп

- •6.1. Схемы секционирования контактных сетей станций и перегонов

- •6.2. Сопряжения контактных сетей и нейтральные вставки

- •6.3. Секционные изоляторы

- •6.4. Секционные разъединители и групповые переключатели контактных сетей и их приводы

- •Глава 7 защитные устройства контактных сетей и лэп

- •7.1. Защита изоляции от перенапряжений

- •7.2. Защита устройств контактных сетей от коррозии. Заземление, обеспечение электробезопасности

- •7.3. Обеспечение надежной работы защит. Минимизации потерь тягового тока и напряжения в рельсовой сети

- •7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами

- •7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками

- •Глава 8 встроенные диагностические устройства контактных сетей и лэп

- •Глава 9 расчеты усилий в опорах при обрыве проводов

- •Глава 10 тепловой расчет элементов контактных сетей и лэп

- •10.1. Распределение токов между проводами контактной сети

- •10.2. Расчет температуры провода для тока, не изменяющегося по времени

- •10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления

- •10.3. Выбор расположения поперечных соединителей подвески

- •Глава 11

- •11.2. Ветроустойчивость устройств контактных сетей и лэп

- •11.3. Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов простых контактных подвесок и лэп

- •Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок

- •Глава 12 токоприемники

- •Общие сведения и определения

- •Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников

- •Силы нажатий и сухого трения системы подвижных рам токоприемников

- •Силы нажатий кареток токоприемников

- •Аэродинамические устройства

- •Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников

- •Глава 13

- •13.2. Критерии качества токосъема

- •13.3. Обобщенные расчетные схемы токоприемников и контактных подвесок

- •13.4. Сосредоточенные параметры контактных подвесок и их определение

- •13.5. Определение распределенных параметров контактных подвесок

- •13.6. Косвенные параметры контактных подвесок, взаимодействующих с токоприемниками

- •13.7. Расчет токосъема для токоприемников с двумя степенями свободы, с учетом контактных подвесок с сосредоточенными параметрами

- •13.8. Методы испытаний контактных подвесок в лабораторных условиях и на полигонах

- •13.9. Порядок динамического расчета компенсированных контактных подвесок скоростных и высокоскоростных магистралей

- •Глава 14

- •Контактных сетей

- •14.2 Требования к контактным материалам. Динамический коэффициент использования вставок.

- •14.3. Изнашивание при передаче электрической энергии через статический, разрывной и скользящий контакт «провод — токоприемник»

- •14.4. Общий и местный износ контактных проводов и вставок токоприемников

Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп

5.1. Основные параметры

Изолирующие элементы входят во все подсистемы контактной сети и ЛЭП, осуществляющих электроснабжение железнодорожного транспорта, и обеспечивают механическое крепление токопроводящих электропотенциальных частей, а также изоляцию их между собой и относительно заземленных конструкций. Все изолирующие элементы изготавливают из диэлектрических материалов электропроводностью менее 10-7 — 10-8 Ом/м, которые могут быть использованы для этих целей только при напряжениях, не превышающих предельных значений, характерных для них в определенных условиях. Если напряжение будет выше указанных предельных значений, то наступает пробой — полная потеря изоляционных (диэлектрических) свойств.

Электрическая изоляция контактной сети подвергается воздействию нескольких видов напряжений. Во-первых, это длительно действующие рабочие напряжения, достигающие на линиях постоянного тока 4 кВ и переменного 29 кВ. Во-вторых, на контактную сеть воздействуют кратковременные внутренние перенапряжения, возникающие при включениях и отключениях различных элементов контактной сети, а также при аварийных режимах. Опасными внутренними перенапряжениями являются перенапряжения при отключении коротких замыканий ненагруженных участков контактной сети и трансформаторов. На участках постоянного тока наиболее опасны перенапряжения при отключении фидерными выключателями коротких замыканий вблизи тяговой подстанции или поста секционирования. Такие перенапряжения достигают значений 10—11 кВ с длительностью 10—15 мс.

На участках переменного тока перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов могут достигать более чем трехкратного значения максимального рабочего напряжения в контактной сети Umах. При отключении контактной сети без нагрузки напряжение не превышает 2,5 Umах. Перенапряжения до (1,5*2,0) Umах имеют длительность 0,4-0,6 с, а более 2Umах— 50—70 мс.

К третьему виду напряжений относятся грозовые, или атмосферные, перенапряжения, которые повреждают изоляцию при прямых ударах молнии в опору или контактную подвеску. Время их воздействия очень мало 10 — 100 мс, однако максимальные значения их могут достигать миллионов вольт (при отсутствии специальных мер защиты). Таких высоких напряжений не выдерживает никакая изоляция. Поэтому атмосферные перенапряжения стараются ограничить до приемлемых значений с помощью специальных устройств (разрядников).

Проектируемый уровень изоляции должен соответствовать воздействующим на изоляцию напряжениям, принятым защитным мерам и целесообразному запасу электрической прочности, обеспечивающему необходимую надежность. Такое согласование называется координацией изоляции.

Уровень изоляции выбирают, исходя из расчетных кратностей внутренних перенапряжений. Основной характеристикой изоляции является мокроразрядное напряжение, значение которого для контактной сети переменного и постоянного тока

![]()

где kвн — расчетная кратность внутренних перенапряжений;

Umах — максимальное рабочее напряжение в контактной сети, кВ.

Коэффициент

0,9 в формуле учитывает разницу между

напряжением в эксплуатации и разрядным

напряжением, полученным при испытаниях,

а поправочный коэффициент![]() —

условия эксплуатации изолятора; его

принимают равным 0,94.

—

условия эксплуатации изолятора; его

принимают равным 0,94.

В контактной сети переменного тока расчетная кратность внутренних перенапряжений может быть принята равной 3. Тогда мокроразрядное напряжение изоляции должно быть не менее

Uмр

=![]() .

.

Уровень изоляции в анкеровках проводов контактной сети должен быть на 25 — 30 % выше уровня изоляции для других узлов и составлять 125—130 кВ.

Расчетная кратность внутренних перенапряжений в контактной сети постоянного тока также не превышает трех, поэтому мокро-Разрядное напряжение изоляции должно быть не менее

U/мр

=![]() .

.

Пробивное

же напряжение роговых разрядников на

участках поц стоянного тока принимают

32 — 34 кВ, т.е. на 1 5 — 20 % ниже разряд: ного

напряжения защищаемой изоляции. С учетом

этого изоляция контактной сети постоянного

тока должна выдерживать мокроразрядное

напряжение не менее

![]() =40

кВ, а анкерная изоляция, как и при

переменном токе, на 25 — 30 % выше, т.е. не

менее 50 кВ.

=40

кВ, а анкерная изоляция, как и при

переменном токе, на 25 — 30 % выше, т.е. не

менее 50 кВ.

Мокроразрядные напряжения гирлянд тарельчатых изоляторов Uмг прямо пропорциональны числу изоляторов в гирлянде п:

Umг=ЕмnH ,

где Ем — среднее значение мокроразрядного градиента, кВ/мм (для фарфоровых тарельчатых изоляторов Ем - 0,21 кВ/мм, для стеклянных Ем - 0,26 кВ/мм);

Н — конструктивная высота одного изолятора, мм.

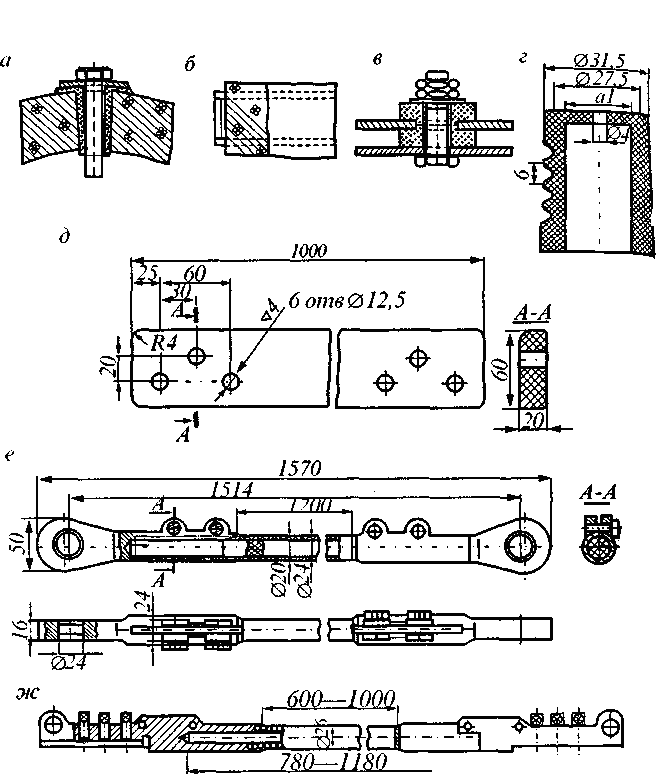

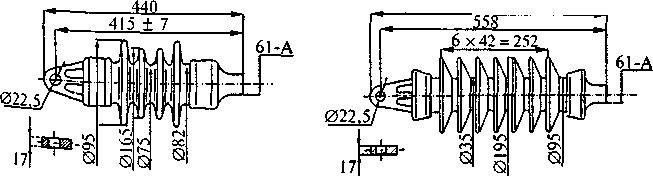

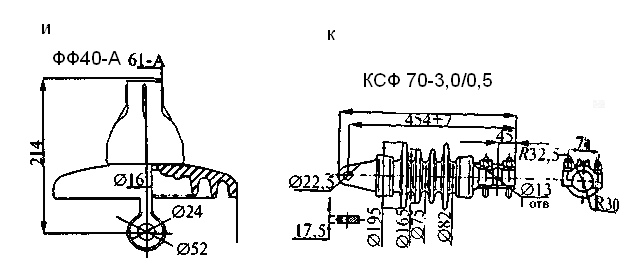

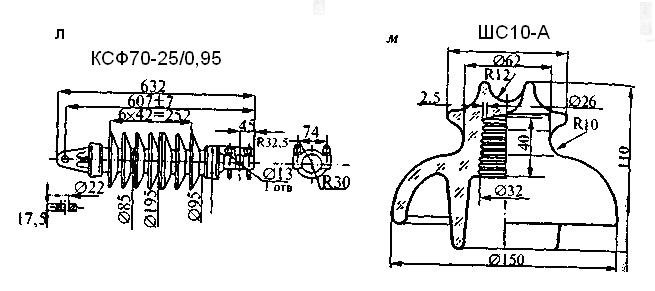

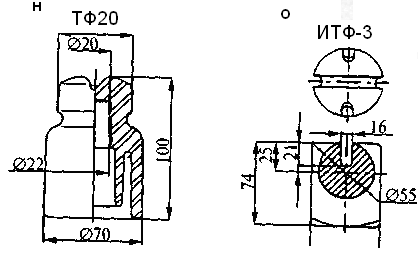

Классифицируют изолирующие элементы по материалу, конструктивному исполнению и области применения (рис. 5.1). Они могут быть изготовлены из твердых, пластичных, иногда из газообразных и жидких диэлектрических материалов. По конструктивному исполнению различают: простые изолирующие элементы — покрытия, краски, напыления, втулки (рис. 5.2, а), прокладки (рис. 5.2, б), шайбы (рис. 5.2, в), колпачки (рис. 5.2, г); без специальных узлов присоединения — бруски (рис. 5.2, д), стержни; с узлами присоединения — подвесные и стержневые изоляторы, штанги с оконцевателями; комбинированные — стеклопластиковые стержни с защитной кремнийорганической смазкой и фторопластовыми чехлами (рис. 5.2, е), скользуны (рис. 5.2, ж) и т. д. По применению изолирующие элементы подразделяют в зависимости от типа линий: для высоковольтных и низковольтных ВЛ; для контактной сети, для кабельных линий.

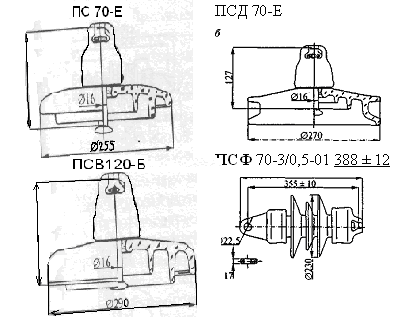

Наиболее многочисленным классом среди изолирующих элементов являются изоляторы, к которым относятся также изолирующие элементы секционных изоляторов (СИ) контактной сети и опорные элементы разрядников и разъединителей. Их классифицируют: по конструкции — тарельчатые (рис. 5.3, а, б, в), стержневые (рис. 5.3, г, д, е), вставки, втулки, скользуны, опорные, штыревые, орешковые (рис. 5.3, о), седлообразные; по направлению приложения нагрузок и месту установки подвесные, натяжные, фиксаторные (рис. 5.3, ж, з, и), консольные (рис. 5.3, к, л), штыревые (рис. 5.3, м, н); по материалу — стеклянные, фарфоровые, полимерные, из дельта-древесины (один из видов древеснослоистых пластиков; изготавливается путем прессования или склеивания березового шпона, пропитанного феноло- или крезоло-формальдегидной смолой); по напряжению — 1,3, 10, 20, 25 и 35 кВ и т.д. Кроме того, их классифицируют: по группам; условиям работы; номинальному напряжению; механической прочности; номинальному току (только проходные). Совокупность всех этих признаков определяет тип изолятора, поэтому при выборе необходимо знать его основные электромеханические характеристики.

Рис. 5.1. Классификация изолирующих элементов контактных сетей и линий электропередачи по материалам, конструкциям и области применения

Рис. 5.2. Конструкции изолирующих элементов: для консолей и кронштейнов — втулки (а); хомутов — прокладки (б); оснований опоры — шайбы (в), полиэтиленовые колпачки (г); прессованные бруски (д); полимерные стержни (е); скользуны (ж)

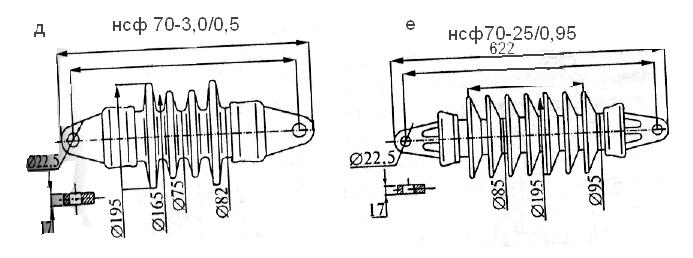

ж ФСФ70 – 3,0/0,5 з ФСФ70 – 25/0,95

Рис. 5.3. Конструкции серийных изоляторов: стеклянные подвесные- тарельчатые под пестик (а), грязестойкие (б), с увеличенными ребрами (в)- фарфоровые стержневые - подвесные на 3 кВ (г), натяжные на 3 (д) и 25 кВ (е); фиксаторные тарельчатые (и,) и стержневые на 3 (ж) и 25 кВ (з); консольные стержневые на 3 (к) и 25 кВ (л); штыревые 10 (м) и 0,4 кВ (н); орешковые 0,4 кВ (о)

К основным характеристикам для всех изолирующих элементов контактной сети и ЛЭП (в том числе изоляторов) относятся: геометрические параметры, сухоразрядное, мокроразрядное и импульсное разрядное напряжения, механическая прочность при различных условиях приложения нагрузки. Характеризующими параметрами изоляторов являются: строительная высота h, наибольший диаметр d, длина пути утечки тока по поверхности lи, кратчайшее расстояние между электродами lс (от которого в основном зависит сухоразрядное напряжение) и мокроразрядное расстояние lм.

Сухоразрядным называют напряжение промышленной частоты, приложенное к электродам изолятора, при котором по его сухой и чистой поверхности происходит искровой разряд, а мокроразрядным — такое же напряжение при воздействии равномерных водяных струй, падающих под углом 45° на поверхность изолятора. Мокроразрядное напряжение всегда меньше сухоразрядного. Пробивным называют наименьшее напряжение промышленной частоты, при котором происходит электрический пробой через материал изолятора; его путь представляет сквозной канал, способный пропускать электрический ток.

Основную механическую характеристику изолятора—гарантированную механическую прочность на изгиб или растяжение—определяют при плавном увеличении нагрузки до величины, при которой происходит его видимое разрушение. Для подвесного изолятора дополнительно указывают электромеханическую прочность, определяемую при одновременном приложении к нему механической нагрузки и напряжения, равного 75—80 % сухоразрядного. Подвесные изоляторы должны выдерживать в течение 1 ч нагрузку, равную 0,75 электромеханической прочности при одновременном приложении указанного напряжения. Для подвесных изоляторов контактной сети, испытывающих значительные динамические воздействия от ЭПС, максимально допустимые эксплуатационные усилия ограничиваются половиной часовой испытательной нагрузки.

Коэффициент запаса механической прочности изоляторов по отношению к их нормированной разрушающей силе должен быть не менее 5,0 при средней эксплуатационной нагрузке и 2,7 при наибольшей. При суммарных нагрузках, превышающих 14 кН (1400 кгс), в натяжных изоляционных узлах устанавливают изоляторы класса 120 либо две параллельно соединенные гирлянды изоляторов класса 70. Отклонение гирлянды подвесных изоляторов от вертикали вдоль пути не должно превышать 15°.

Благодаря более рациональной форме тарельчатые подвесные стеклянные изоляторы при меньших габаритах, чем аналогичные фарфоровые, имеют одинаковые с ними сухоразрядное и мокроразрядное напряжения. Выдерживая гораздо большую электромеханическую нагрузку, они оказываются экономичнее фарфоровых, особенно в сетях переменного тока. Кроме того, преимуществом стеклянных изоляторов перед фарфоровыми является их способность к самодефектировке, так как при пробое стекло осыпается, и повреждение изолятора может быть выявлено визуально. Полимерные изоляторы прочнее, надежнее и легче фарфоровых и стеклянных, но значительно дороже и требуют специальных мер защиты. Кремнийорганические изоляторы защищены от вандализма за счет гибкости материала.

Электрическим испытаниям, измерениям сопротивления изоляции и маркировке не подвергаются стеклянные, полимерные и стержневые фарфоровые изоляторы.