- •Контактные сети и линии электропередачи

- •Глава 5 написана автором совместно с доцентом в.В. Свешниковым, глава 12 — с доцентом в.М. Павловым.

- •От автора

- •Глава 1 введение в контактные сети, линии электропередачи и их развитие

- •1.1. Понятие об энергетике и транспорте

- •1.2. Общие сведения об электрических сетях

- •1.3. Общие сведения о линиях электропередачи

- •1.4. Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта

- •1.5. Этапы развития контактных сетей электрического транспорта

- •1.6. Контактные сети электрифицированных железных дорог

- •1.7. Понятия о характеристиках материалов, применяемых для изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи

- •Глава 2 климатические факторы и расчетные нагрузки, действующие на элементы контактных сетей и линий электропередачи

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Нагрузка от веса провода

- •2.3. Гололед и гололедные нагрузки

- •2.4. Ветер и ветровые нагрузки

- •Нормативное скоростное давление и скорость ветра на высоте 10 м от земли (повторяемость 1 раз в 10 лет)

- •Параметры шероховатости подстилающей поверхности

- •2.5. Температура окружающей среды и ее расчетные значения

- •Годовые минимумы и максимумы температуры окружающей среды различной обеспеченности

- •Годовая температура повторяемостью 1 раз в 10 лет

- •2.6. Расчетные режимы и результирующие нагрузки

- •Глава 3 токопроводящие и контактные устройства контактных сетей и лэп

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Контактные подвески и провода

- •Физико—механические характеристики проводов

- •Средняя разрушающая нагрузка (разрывное усилие в кН)

- •3.3. Узлы и элементы конструкций контактных подвесок и лэп

- •3.5. Расчет цепных контактных подвесок

- •3.6. Жесткие и полужесткие контактные токопроводы

- •3.7. Силовые кабели

- •Глава 4 опорно-подцерживающие устройства контактных сетей и лэп

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и лэп

- •4.3. Опоры контактных сетей и лэп

- •4.4. Жесткие поперечины

- •4.5. Гибкие поперечины

- •4.6. Основания и поддерживающие элементы опор

- •4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте

- •Характеристики грунтов

- •Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп

- •5.1. Основные параметры

- •5.2. Конструкция простых изоляторов

- •5.3. Конструкция сложных и комбинированных изоляторов

- •Глава 6 устройства секционирования контактной сети и лэп

- •6.1. Схемы секционирования контактных сетей станций и перегонов

- •6.2. Сопряжения контактных сетей и нейтральные вставки

- •6.3. Секционные изоляторы

- •6.4. Секционные разъединители и групповые переключатели контактных сетей и их приводы

- •Глава 7 защитные устройства контактных сетей и лэп

- •7.1. Защита изоляции от перенапряжений

- •7.2. Защита устройств контактных сетей от коррозии. Заземление, обеспечение электробезопасности

- •7.3. Обеспечение надежной работы защит. Минимизации потерь тягового тока и напряжения в рельсовой сети

- •7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами

- •7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками

- •Глава 8 встроенные диагностические устройства контактных сетей и лэп

- •Глава 9 расчеты усилий в опорах при обрыве проводов

- •Глава 10 тепловой расчет элементов контактных сетей и лэп

- •10.1. Распределение токов между проводами контактной сети

- •10.2. Расчет температуры провода для тока, не изменяющегося по времени

- •10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления

- •10.3. Выбор расположения поперечных соединителей подвески

- •Глава 11

- •11.2. Ветроустойчивость устройств контактных сетей и лэп

- •11.3. Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов простых контактных подвесок и лэп

- •Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок

- •Глава 12 токоприемники

- •Общие сведения и определения

- •Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников

- •Силы нажатий и сухого трения системы подвижных рам токоприемников

- •Силы нажатий кареток токоприемников

- •Аэродинамические устройства

- •Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников

- •Глава 13

- •13.2. Критерии качества токосъема

- •13.3. Обобщенные расчетные схемы токоприемников и контактных подвесок

- •13.4. Сосредоточенные параметры контактных подвесок и их определение

- •13.5. Определение распределенных параметров контактных подвесок

- •13.6. Косвенные параметры контактных подвесок, взаимодействующих с токоприемниками

- •13.7. Расчет токосъема для токоприемников с двумя степенями свободы, с учетом контактных подвесок с сосредоточенными параметрами

- •13.8. Методы испытаний контактных подвесок в лабораторных условиях и на полигонах

- •13.9. Порядок динамического расчета компенсированных контактных подвесок скоростных и высокоскоростных магистралей

- •Глава 14

- •Контактных сетей

- •14.2 Требования к контактным материалам. Динамический коэффициент использования вставок.

- •14.3. Изнашивание при передаче электрической энергии через статический, разрывной и скользящий контакт «провод — токоприемник»

- •14.4. Общий и местный износ контактных проводов и вставок токоприемников

Характеристики грунтов

Грунт

|

m0 кН/м3 |

с м |

кПа |

Пески крупные и средней крупности, глины, суглинки супеси твердые |

140 |

0,35 |

400 |

Пески мелкие, глины, суглинки и супеси тугопластичные |

105 |

0,30 |

300 |

Пески пылеватые, глины и супеси мягко-пластичные |

80 |

0,25 |

200 |

Песчаные и глинистые почвы с примесью растительных остатков; заторфованные почвы, слежавшиеся в основании земляного полотна |

50 |

0,20 |

100 |

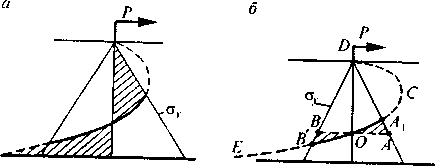

Рассмотрим

эпюры напряжений в грунте у подошвы

фундамента в предельном состоянии.

Опрокидывающий момент M,

вызывающий напряжения у подошвы

фундамента, может быть создан как

горизонтальной силой P,

так и вертикальной силой Np

при

ее эксцентричном положении относительно

оси фундамента. В зависимости от

опрокидывающего момента эпюра напряжений

у подошвы фундамента, уравновешивающая

силу

N

(где N

—

равнодействующая сил реакции грунта)

будет принимать тот или иной вид. Так,

при наличии одной силы Np

приложенной

в центре фундамента, напряжение

грунта

![]() и ему соответствует деформация

0.

Эпюры напряжений и деформации будут

иметь вид прямоугольника (рис. 4.25,

а). При

появлении опрокидывающего момента

М,

вызванного

эксцентричным приложением силы Np

или введением новой силы Р,

фундамент

получит некоторый наклон. Эпюры

напряжений и деформаций получат вид,

приведенный

и ему соответствует деформация

0.

Эпюры напряжений и деформации будут

иметь вид прямоугольника (рис. 4.25,

а). При

появлении опрокидывающего момента

М,

вызванного

эксцентричным приложением силы Np

или введением новой силы Р,

фундамент

получит некоторый наклон. Эпюры

напряжений и деформаций получат вид,

приведенный

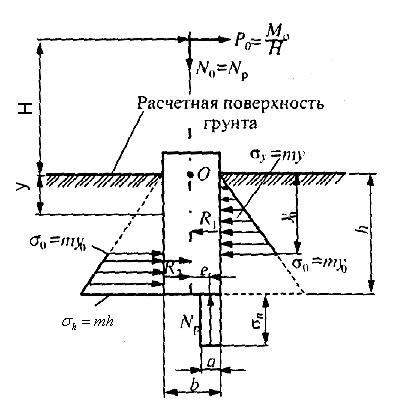

Рис. 4.24. Расчетная схема для выбора расчетной эпюры по передней и задней стенкам фундамента в предельном состоянии

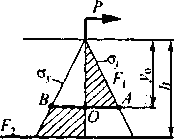

Рис. 4.25. Эпюры давлений у подошвы фундамента в пределах упругого сжатия грунта

Эпюры напряжений и деформаций получат вид, приведенный на рис. 4.25, б где силы Np и N создают пару, уравновешивающую опрокидывающий момент М. Когда увеличивается момент М, возрастает наклон фундамента и, следовательно, должен увеличиться момент пары сил. Сила Np (сумма всех вертикальных сил, действующих на сооружение, включая силу тяжести фундамента) может быть постоянной только при увеличении плеча пары N и Np , т.е. постепенного удаления силы N от силы Np и приближения ее к краю фундамента.

При дальнейшем увеличении опрокидывающего момента эпюра примет вид, представленный на рис. 4.25, г. Так как грунт не может работать на растяжение, то у точки А подошва отрывается от него и происходит так называемое «раскрытие шва». Реактивный момент будет тем большим, чем на большей длине это произойдет. Площадь эпюры давлений все время остается постоянной, равной сумме вертикальных сил, а поэтому е увеличивается при возрастании напряжения под ребром Я При достижении определенного предела сжатия грунта оно уже не будет упругим и нарастание напряжения под ребром В (рис. 4.26, а) будет происходить медленнее, чем увеличение угла поворота (до этого предела указанные величины находятся в линейной зависимости). Точкой D отмечено значение, какого бы достигло напряжение, если бы грунт при всех значениях а отвечал закону упругости. Если после некоторого напряжения п сопротивление грунта почти не увеличивается, то, очевидно, эпюра получит вид, представленный на рис. 4.26, б. Без ощутимой погрешности можно для определения предельного момента (в запас прочности) принять взамен эпюры на рис. 4.26, а фиктивную эпюру давлений, показанную на рис. 4.26, в, так как изменение эксцентриситета, очевидно, будет nнезначительным.

Рис. 4.26. Эпюры давлений у подошвы фундамента за пределами упругого сжатия грунта

Некоторое уменьшение эксцентриситета из-за потери площади МGD компенсируется увеличением его от потери площади КЕК. Эту эпюру, очевидно, и можно принять для расчета.

При использовании методов расчета, основанных на распределении усилий в грунте при эксплуатации, наибольшую трудность представляет разделение усилий между подошвой и стенками фундамента. Обычно сначала определяют допустимый момент, действующий на подошву фундамента, а затем, взяв остаток между расчетным моментом и моментом, воспринимаемым подошвой, проверяют напряжение у боковых стенок; полагая тем самым, что деформации грунта у подошвы не связаны с деформациями грунта у боковых стенок, что, конечно, неверно. Также неверным является расчет, основанный на каком-либо другом распределении эпюр в состоянии устойчивости. Пока не имеется данных, которые могли бы связать деформации грунта у подошвы и боковых стенок между собой.

Наиболее удобным, видимо, будет расчет без учета распределения опрокидывающего момента между подошвой и боковыми стенками. Этого можно достигнуть, определяя наибольший опрокидывающий момент (предельный) как сумму наибольших моментов для боковых стенок и подошвы. Такой подход будет верным, так как опора вывернется только после того, как момент внешних сил превысит этот суммарный наибольший момент сил реакций боковых стенок и подошвы.

При определении предельного опрокидывающего момента проверку на деформации (наклон фундамента) можно не проводить, так как характеристики грунта в нормативах заданы, исходя из условий допустимости соответствующих перемещении фундаментов опор при эксплуатации.

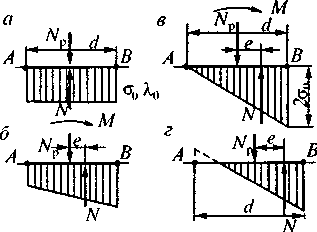

Предельный опрокидывающий момент для призматического фундамента. Расчетная эпюра активных и реактивных сил, действующих на фундамент в предельном состоянии, представлена на рис. 4.27. В предельном состоянии на фундамент действуют горизонтальная Р0 и вертикальная (сила тяжести) N0 силы.

Если на опору в одной вертикальной плоскости действует несколько горизонтальных сил Р1 , Р2,…, Рп с плечами H1,H2,..,Hn и моментов M1 , M2, ..., Mn, то для расчета удобно найти суммарный момент относительно поверхности земли:

M0=![]() (4.29)

(4.29)

Частное

от деления M0

на

![]() равно эквивалентному плечу этой силы

Н=М0/Р0.

равно эквивалентному плечу этой силы

Н=М0/Р0.

Для определения суммарного реактивного момента составим два уравнения равновесия. Первое из них может быть представлено в виде

![]() (4.30)

(4.30)

где R1 и R2— равнодействующие сил реакций грунта на боковые стенки.

Второе условие равновесия—сумма моментов относительно точки О:

![]()

Рис. 4.27. Расчетная схема нагрузки призматического фундамента в предельном состоянии

В этих уравнениях

![]() ;

;

![]() (4.31)

(4.31)

Соответственно

![]() ;

;

![]() (4.32)

(4.32)

где my0 и mh — предельные давления на боковые стенки соответственно на глубине y0 и h.

Значения величин из выражений (4.31) подставим в уравнение (4.30)

![]() (4.33)

(4.33)

Подставляя выражения (4.31) в (4.32) и полученный результат в (4.7.9), получим

![]() (4.34)

(4.34)

Из уравнения (4.33) можно определить

![]() (4.35)

(4.35)

Исследования

показывают, что значение у0

для

опор контактной сети изменяется в

очень небольших пределах, оставаясь

всегда близким к

![]() .

Это

соответствует случаю, когда на опору

действует только опрокидывающий

момент, а горизонтальная и вертикальные

силы равны нулю. Другими словами, второй

член подкоренного выражения (4.35) всегда

значительно меньше первого. Такое

соотношение позволяет упростить

выражение (4.35). Вынесем h2/2

за

знак радикала и используем известное

положение теории приближенных

вычислений (

.

Это

соответствует случаю, когда на опору

действует только опрокидывающий

момент, а горизонтальная и вертикальные

силы равны нулю. Другими словами, второй

член подкоренного выражения (4.35) всегда

значительно меньше первого. Такое

соотношение позволяет упростить

выражение (4.35). Вынесем h2/2

за

знак радикала и используем известное

положение теории приближенных

вычислений (![]() при a«1),

тогда

при a«1),

тогда

![]() (4.36)

(4.36)

Найдем значение уоз После возведения в степень множителя в скобках отбросим два члена уравнения из-за их малого значения. Тогда

![]() (4.37)

(4.37)

Величину y03 из выражения (4.37) подставим в формулу (4.34) и после преобразований получим

![]() (4.38)

(4.38)

Решим уравнение (4.38) относительно М0:

(4.39)

(4.39)

Если на опору момент, то и фундамент действует только опрокидывающий момент, то

![]() и

и

![]()

Предположим,

что в формуле (4.39) Н

=

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() (4.40)

(4.40)

В выражениях (4.39) и (4.40) не известно значение е. Оно может

быть

найдено из условия, что е

=![]() (см. рис. 4.27). Так

как

а

=

Np/

(см. рис. 4.27). Так

как

а

=

Np/

![]() ,

то

,

то

е=d/2-Np

/![]() (4.41)

(4.41)

где к = 0,7 — коэффициент однородности; п — предельное давление грунта на подошву фундамента (см. таблицу); b и d — ширина и толщина фундамента. Значение е примерно равно 0,4 d.

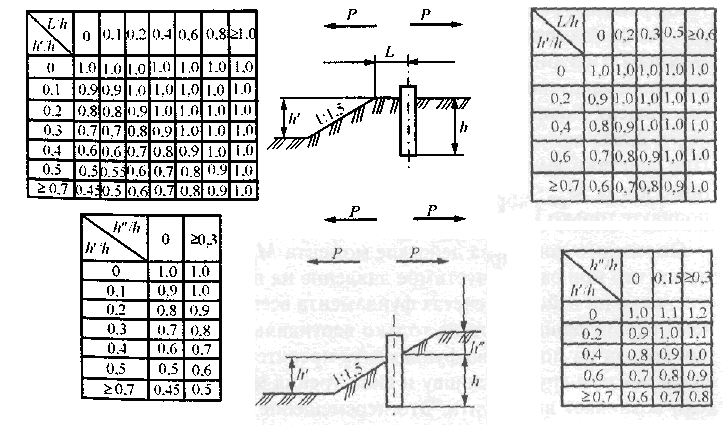

Определение допустимой нагрузки для фундамента. Приведенные выше выводы и расчетные формулы для определения предельной горизонтальной силы и предельного момента даны для некоторых обезличенных условий. Согласно принятой терминологии условным назван фундамент призматической формы прямоугольного поперечного сечения (без лежней или с лежнями), закопанный на горизонтальной площадке при отсутствии в непосредственной близости железнодорожного пути и при нагрузке, в которой доля постоянной составляет 35 %. Всякий фундамент, условия работы которого будут отличаться от приведенных, называют заданным. Предельную нагрузку для заданного фундамента определяют, умножая предельную нагрузку условного фундамента на коэффициенты условий работы, значения которых установлены опытным путем. В соответствии с этим предельную нагрузку для призматического фундамента другой формы и в других условиях работы определяют по выражению

М=М0mф mот mвб mу mп mнг (4.42)

где m — коэффициенты, учитывающие: mф — форму поперечного сечения; mОТ — очертание поверхности грунта в месте расположения фундамента; mвб — вибрации (колебания) грунта около фундамента от проходящих поездов; ту — повышенное уплотнение грунта при забивке фундамента; mнг — долю постоянной нагрузки в суммарной.

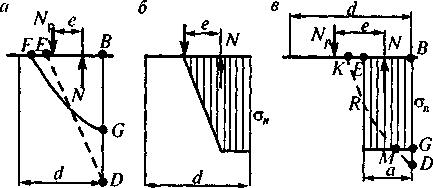

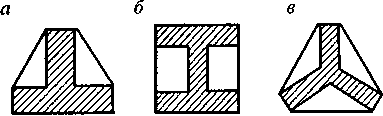

Коэффициент mф для фундамента без лежней прямоугольного сечения рекомендуется принимать равным единице, круглого — 0,9 и двутаврового —1,1 (при действии усилия вдоль его стенки, т.е.перпендикулярно полке). Коэффициент mот при нагрузке, действующей в плоскости, перпендикулярной бровке земляного полотна, определяют по рис. 4.28 в зависимости от очертания поверхности грунта в месте установки фундамента и направления горизонтальной нагрузки. Если нагрузка действует в плоскости, параллельной бровке земляного полотна, mот принимают равным единице.

При вибрации (колебании) грунта около фундамента от проходящих поездов, т.е. для опор, устанавливаемых в теле земляного полотна главных путей, коэффициент mвб = 0,9, а при отсутствии колебаний mвб = 1. Коэффициент тy принимают равным единице для закапываемых фундаментов, т. е. устанавливаемых в котловане, вырытых вручную или буровой машиной; 1,2 — для свайных фундаментов сплошных сечений и пустотелых, забитых с закрытым концом; 1,1 — для свайных пустотелых фундаментов, забитых с открытым концом, двутавровых и трехлучевых. Коэффициент mп=1 при расположении фундамента за кюветом или при расстоянии от оси пути до ближайшей грани фундамента более 4 м, или при моменте, действующем в плоскости, параллельной оси пути mп=1,2 — при моменте, действующем в сторону пути при расстоянии от оси ближайшего пути до передней грани фундамента менее 3,2 м (при расстоянии от 3,2 до 4 м mп=1,1) и mп=1,1 при моменте, действующем в сторону поля, и расстоянии от оси ближайшего пути до ближайшей грани фундамента до 4 м.

Рис. 4.28. Таблицы и схемы для определения коэффициента '»от, учитывающего влияние очертания поверхности грунта

Перемещение фундамента связано со временем действия силы, поэтому временные нагрузки оказывают меньшее влияние, чем постоянные, поэтому коэффициент тнг определяется по формуле

mнг

= 1/(0,5+1,43![]() ),

(4.43)

),

(4.43)

где — коэффициент, характеризующий долю постоянной нагрузки в суммарной.

Если = 0,35, то mнг = 1 (для условного фундамента все коэффициенты равны 1,0, а = 0,35). При расчетных моментах Мрп (от постоянной нагрузки) и Мрп (от временной нагрузки), действующих в одном направлении,

= Мрп/(Мрп+Мрв) (4.44)

Выражение (4.44) верно при Н»h, т.е. практически всегда при расчете фундаментов опор контактной сети, так как высота опоры Н всегда > глубины заделки грунта h. Если действует только постоянная нагрузка ( = 1), то тнг=0,5 (почти двойной коэффициент запаса). Если действует только временная нагрузка ( = 0), то мнг=2, т.е. допускается вдвое большая нагрузка, чем предельная. При действии моментов Мрп и Мрв в противоположных направлениях, когда Мрп<Мрв, мнг= 2,0. Если Мрп > Мрв, то расчет выполняют только на действие момента Мрп при mнг = 0,52.

Определим допустимое давление на подошву фундамента, учи-! тывая, что при расчетах фундамента всегда необходимо проверять его также на действие только вертикальной нагрузки. Вертикальному перемещению фундамента препятствуют возникающие реакции грунта на подошву и сила трения между боковыми стенками фундамента и грунта. Это перемещение несколько увеличивается, если возникает вибрация грунта от проходящих поездов. В соответствии с этим допустимая вертикальная нагрузка

![]() (4.45)

(4.45)

где

и

—

периметр поперечного сечения

фундамента (для фундаментов

таврового, двутаврового сечения

периметр определяют по контурам,

показанным на рис. 4.29); h

—

глубина фундамента;

![]() — предельное удельное сопротивление

трения грунта по вертикальной поверхности

фундамента (для закопанных фундаментов

независимо от категории грунта

рекомендуется принимать 9,81 кПа);

п

— предельное давление грунта на подошву

фундамента (см. таблицу); Fп

—

площадь подошвы закапываемого

фундамента или плиты, на которую он

опирается.

— предельное удельное сопротивление

трения грунта по вертикальной поверхности

фундамента (для закопанных фундаментов

независимо от категории грунта

рекомендуется принимать 9,81 кПа);

п

— предельное давление грунта на подошву

фундамента (см. таблицу); Fп

—

площадь подошвы закапываемого

фундамента или плиты, на которую он

опирается.

Свайные фундаменты, как правило, на вертикальную нагрузку не проверяют.

Для закрепления поддерживающих и опорных конструкций в грунте разработаны типовые способы и конструкции подземной части, включая и непосредственную заделку железобетонных опор. При выборе стремятся использовать типовые решения. Способ закрепления опор в грунте выбирают по нормативному изгибающему моменту опоры. При этом учитывают все условия, определяемые местом установки опоры: габарит относительно оси пути, направление действия опрокидывающего момента, характеристики грунта, поперечный профиль (площадка, насыпь или выемка).

Рис. 4.29. Расчетная схема для определения расчетного периметра таврового (а), двутаврового (б) и трехлучевого (в) сечений