- •Контактные сети и линии электропередачи

- •Глава 5 написана автором совместно с доцентом в.В. Свешниковым, глава 12 — с доцентом в.М. Павловым.

- •От автора

- •Глава 1 введение в контактные сети, линии электропередачи и их развитие

- •1.1. Понятие об энергетике и транспорте

- •1.2. Общие сведения об электрических сетях

- •1.3. Общие сведения о линиях электропередачи

- •1.4. Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта

- •1.5. Этапы развития контактных сетей электрического транспорта

- •1.6. Контактные сети электрифицированных железных дорог

- •1.7. Понятия о характеристиках материалов, применяемых для изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи

- •Глава 2 климатические факторы и расчетные нагрузки, действующие на элементы контактных сетей и линий электропередачи

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Нагрузка от веса провода

- •2.3. Гололед и гололедные нагрузки

- •2.4. Ветер и ветровые нагрузки

- •Нормативное скоростное давление и скорость ветра на высоте 10 м от земли (повторяемость 1 раз в 10 лет)

- •Параметры шероховатости подстилающей поверхности

- •2.5. Температура окружающей среды и ее расчетные значения

- •Годовые минимумы и максимумы температуры окружающей среды различной обеспеченности

- •Годовая температура повторяемостью 1 раз в 10 лет

- •2.6. Расчетные режимы и результирующие нагрузки

- •Глава 3 токопроводящие и контактные устройства контактных сетей и лэп

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Контактные подвески и провода

- •Физико—механические характеристики проводов

- •Средняя разрушающая нагрузка (разрывное усилие в кН)

- •3.3. Узлы и элементы конструкций контактных подвесок и лэп

- •3.5. Расчет цепных контактных подвесок

- •3.6. Жесткие и полужесткие контактные токопроводы

- •3.7. Силовые кабели

- •Глава 4 опорно-подцерживающие устройства контактных сетей и лэп

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и лэп

- •4.3. Опоры контактных сетей и лэп

- •4.4. Жесткие поперечины

- •4.5. Гибкие поперечины

- •4.6. Основания и поддерживающие элементы опор

- •4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте

- •Характеристики грунтов

- •Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп

- •5.1. Основные параметры

- •5.2. Конструкция простых изоляторов

- •5.3. Конструкция сложных и комбинированных изоляторов

- •Глава 6 устройства секционирования контактной сети и лэп

- •6.1. Схемы секционирования контактных сетей станций и перегонов

- •6.2. Сопряжения контактных сетей и нейтральные вставки

- •6.3. Секционные изоляторы

- •6.4. Секционные разъединители и групповые переключатели контактных сетей и их приводы

- •Глава 7 защитные устройства контактных сетей и лэп

- •7.1. Защита изоляции от перенапряжений

- •7.2. Защита устройств контактных сетей от коррозии. Заземление, обеспечение электробезопасности

- •7.3. Обеспечение надежной работы защит. Минимизации потерь тягового тока и напряжения в рельсовой сети

- •7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами

- •7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками

- •Глава 8 встроенные диагностические устройства контактных сетей и лэп

- •Глава 9 расчеты усилий в опорах при обрыве проводов

- •Глава 10 тепловой расчет элементов контактных сетей и лэп

- •10.1. Распределение токов между проводами контактной сети

- •10.2. Расчет температуры провода для тока, не изменяющегося по времени

- •10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления

- •10.3. Выбор расположения поперечных соединителей подвески

- •Глава 11

- •11.2. Ветроустойчивость устройств контактных сетей и лэп

- •11.3. Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов простых контактных подвесок и лэп

- •Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок

- •Глава 12 токоприемники

- •Общие сведения и определения

- •Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников

- •Силы нажатий и сухого трения системы подвижных рам токоприемников

- •Силы нажатий кареток токоприемников

- •Аэродинамические устройства

- •Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников

- •Глава 13

- •13.2. Критерии качества токосъема

- •13.3. Обобщенные расчетные схемы токоприемников и контактных подвесок

- •13.4. Сосредоточенные параметры контактных подвесок и их определение

- •13.5. Определение распределенных параметров контактных подвесок

- •13.6. Косвенные параметры контактных подвесок, взаимодействующих с токоприемниками

- •13.7. Расчет токосъема для токоприемников с двумя степенями свободы, с учетом контактных подвесок с сосредоточенными параметрами

- •13.8. Методы испытаний контактных подвесок в лабораторных условиях и на полигонах

- •13.9. Порядок динамического расчета компенсированных контактных подвесок скоростных и высокоскоростных магистралей

- •Глава 14

- •Контактных сетей

- •14.2 Требования к контактным материалам. Динамический коэффициент использования вставок.

- •14.3. Изнашивание при передаче электрической энергии через статический, разрывной и скользящий контакт «провод — токоприемник»

- •14.4. Общий и местный износ контактных проводов и вставок токоприемников

3.2. Контактные подвески и провода

Монтажные схемы подвесок проводов. Схемы подвески проводов на ВЛ определяются ее номинальным напряжением, которое зависит от передаваемой мощности и расстояния, и родом тока (постоянный, переменный). На опорах ВЛ переменного тока высокого напряжения обычно подвешивают три фазных провода и

1розозащитный трос, расположенный выше.

На ВЛ до 1 кВ закрепляют также четвертый — нулевой провод. Для выравнивания емкостных сопротивлений фаз при длине ВЛ высокого напряжения более 100 км применяют транспозицию проводов. Провода ВЛ крепятся к опорам с помощью подвесных изоляторов: на анкерных — натяжными гирляндами, которые являются как бы продолжением провода, а на промежуточных — поддерживающими гирляндами. Провода ВЛ напряжением до 20 кВ крепятся на опорах, как правило, с помощью штыревых изоляторов. На ВЛ постоянного тока обычно подвешивают два провода.

ВЛ могут быть одноцепными и двухцепными. Каждая фаза может состоять из одного или нескольких проводов (расщепленные фазы). Конструктивное выполнение ВЛ зависит от климатических условий, рельефа и других местных особенностей. ВЛ разного напряжения отличаются расстояниями между проводами и от нижних проводов до поверхности земли, а также до опорно-поддерживающих устройств и пересекаемых объектов (сооружений). Основные параметры воздушных ЛЭП зависят от напряжения.

Схемы контактных подвесок в системах электротранспорта гораздо разнообразнее, чем на ВЛ.

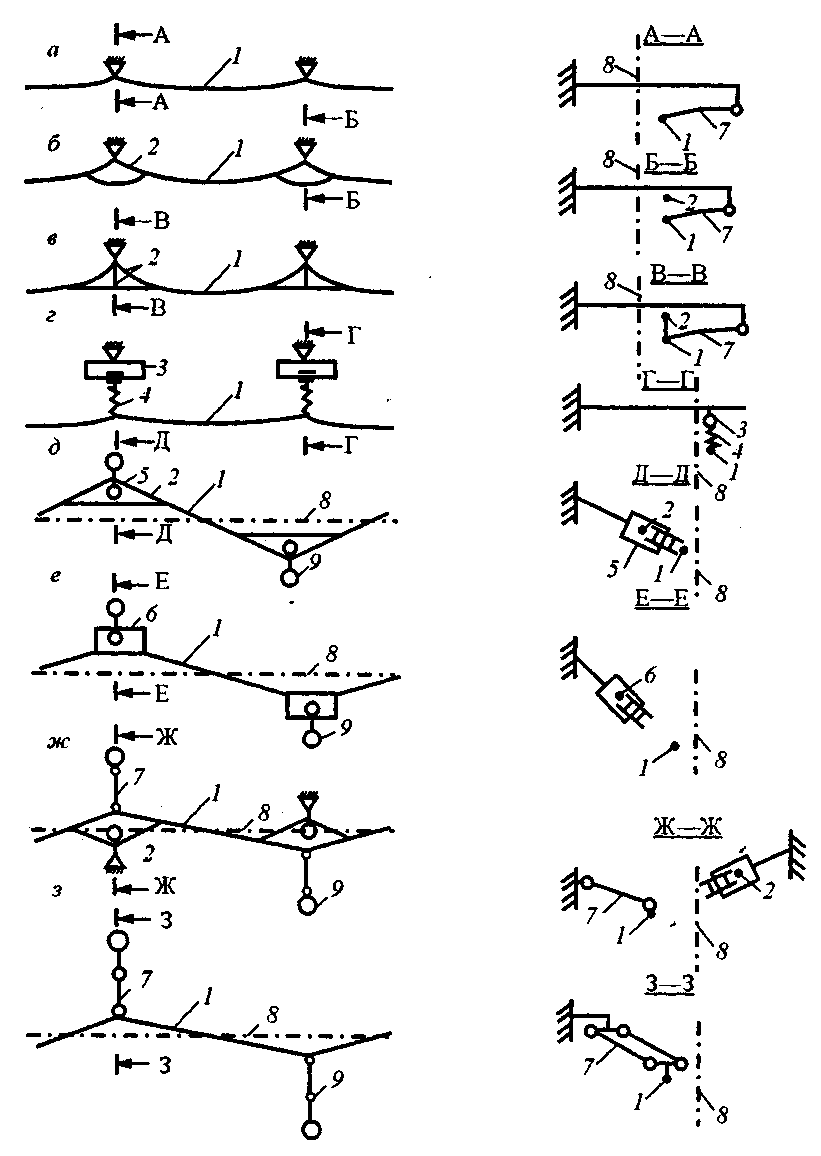

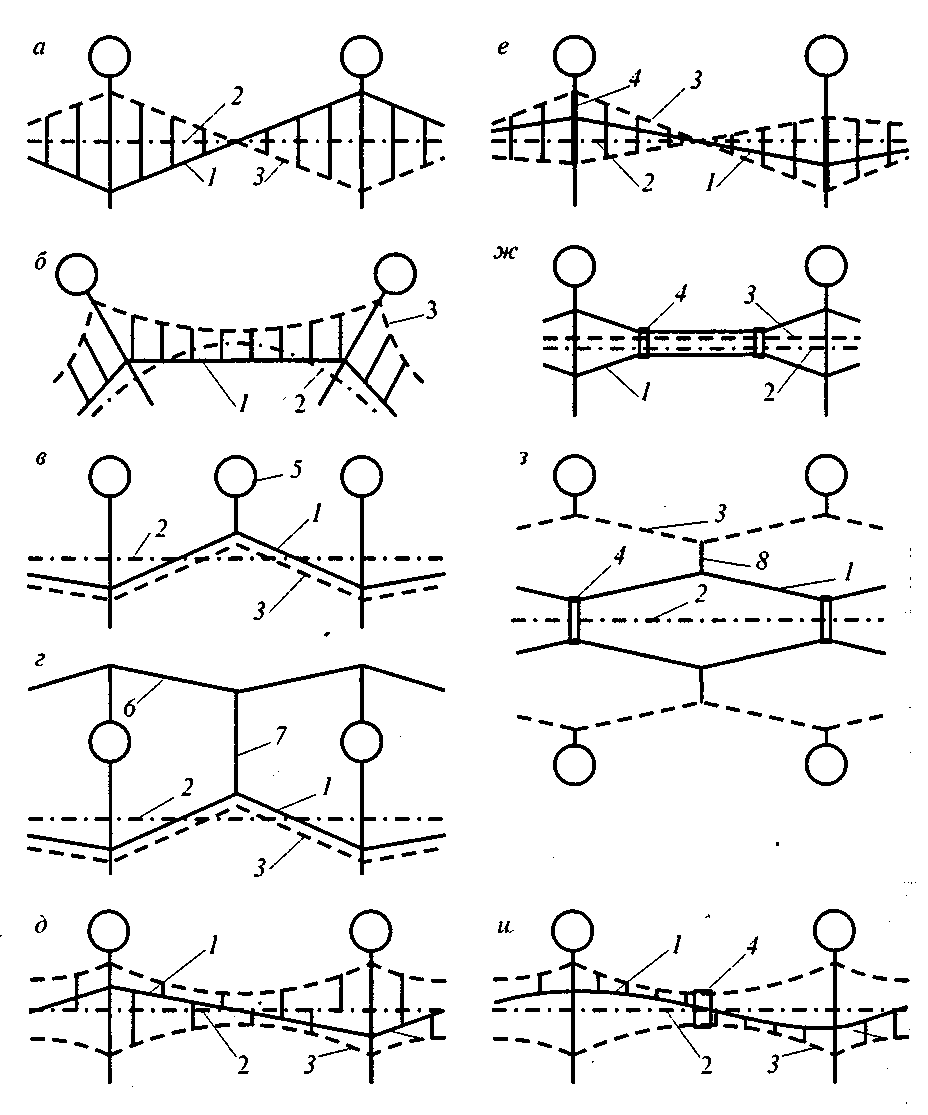

Простые контактные подвески состоят из одного или двух контактных проводов, закрепленных непосредственно на поддерживающих устройствах. Их можно классифицировать следующим образом (рис. 3.2, а), рассмотрев основные схемы конструкций (рис. 3.3).

Если на заданную длину проводов приходится одна точка подвеса к поддерживающему устройству, то подвеску называют однократной (см. рис. 3.3, а). Между точками подвеса образуется свободный участок растянутой «гибкой нити». Для уменьшения стрелы провеса необходимо Длину свободных участков сократить, т.е. обеспечить многократный подхват (см. рис. 3.3, б, в). Если подвески разделены на отдельные анкерные участки, то их называют разрезанными. Простые контактные подвески классифицируют по степени компенсации температурных удлинений проводов: на некомпенсированные, компенсированные (с грузами), самокомпенсированные (со специальными элементами), с сезонной регулировкой (муфтами). Их различают по типу звена подвеса к поддерживающему устройству (см. рис. 3.3, д—з): беззвеньевые, с вертикальными или наклонными звеньями — струнами (см. рис. 3.3, з), оттяжками (см. рис. 3.3, д), турникетами (см. рис. 3.3, e) и т.д. — скользящими (см. рис. 3.3, г), роликовыми (см. рис. 3.3, ж).

Применяются полигонные подвески, подвешиваемые к радиально расположенным растяжкам на вертикальных струнах (например, на трамвайных путевых кольцах).

Простые контактные подвески дешевле, чем цепные, но ограничивают скорости движения и требуют большего количества опор, что влияет на общую стоимость контактной сети.

Простые подвески обычно применяют на городском (трамвай и троллейбус со скоростями движения до 70 км/ч), горном и промышленном (шахтные и карьерные электровозы, троллейвозы) транспорте. На магистральных железных дорогах простые подвески применялись раньше для трехфазных контактных сетей (например, в Италии), но были заменены цепными. В 70-е гг. стремление удешевить электрификацию привело к появлению (например, в Англии) ряда улучшенных простых подвесок для скорости до 140 км/ч.

В России улучшенная простая компенсированная контактная подвеска, разработанная институтом Трансэлектропроект, предназначена для применения на боковых и второстепенных железнодорожных путях (см. рис. 3.3, б). В соответствии с облегченными требованиями она рекомендована для малодеятельных участков. Разновидности простых подвесок применяются в тоннелях: подвеска на сплошном основании, ромбовидная (см. рис. 3.3, ж) и т.д.

Анализируя известные простые подвески, можно отметить, что некоторые из них позволяют увеличить пролет до 65 м при сохранении ветроустойчивости и скорости движения ЭПС до 70—80 км/ч. К наиболее интересным из них относятся: простая трамвайная с зигзагом и сезонной регулировкой (см. рис. 3.3, а); компенсированная подвеска института Трансэлектропроект (см. рис. 3.3, б); подвеска Н. И. Ветрова (см. рис. 3.3, в); косая самокомпенсированная троллейбусная (см. рис. 3.3, з); подвеска Германии компенсированная с продольным балансиром (см. рис. 3.3, е); пространственная ромбическая В. А. Тихомирова (см. рис. 3.3, ж).

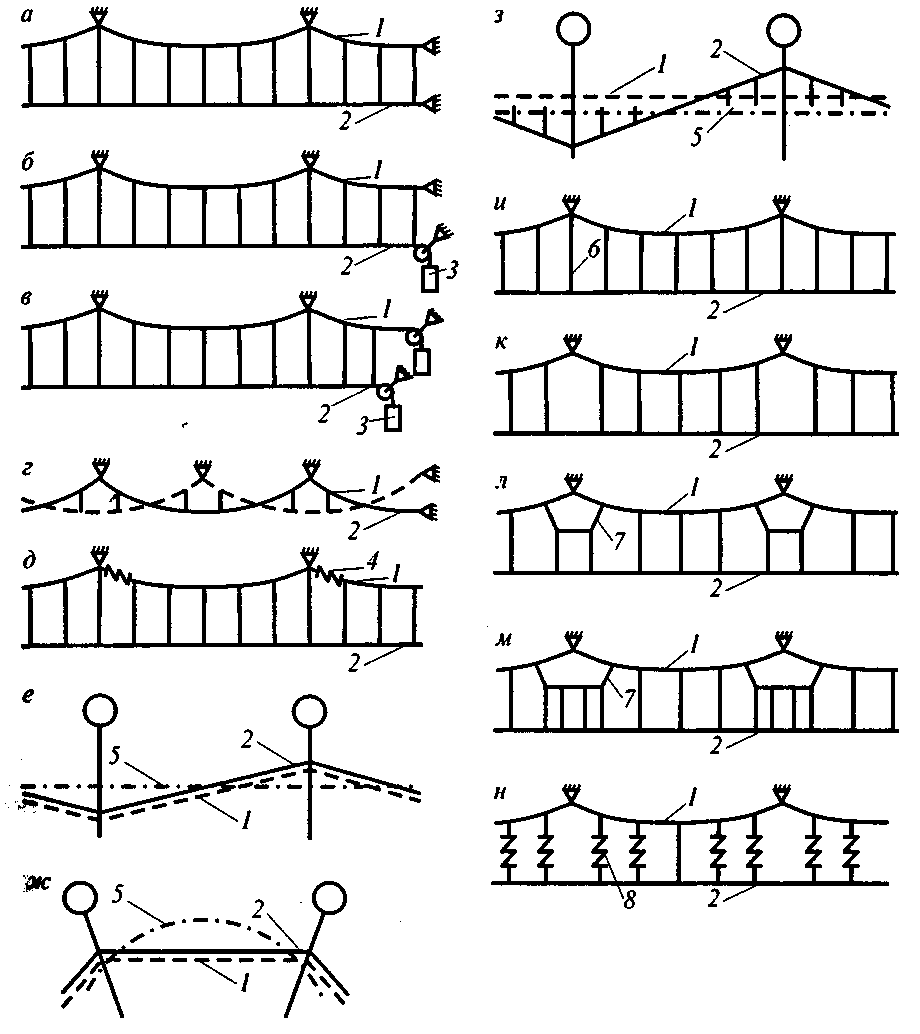

Одинарные плоские цепные подвески состоят из несущих тросов и контактных проводов, расположенных практически в одной плоскости (вспомогательные тросы отсутствуют). Они могут быть подразделены по способу натяжения проводов (см. рис. 3.2, б): на некомпенсированные (рис. 3.4, а), когда все провода анкеруются жестко; полукомпенсированные (рис. 3.4, б), в которых только контактные провода снабжены автоматическими компенсаторами; компенсированные (рис. 3.4, в), когда и провода и тросы снабжены компенсаторами; с сезонным регулированием, когда цепная подвеска имеет стяжные муфты; самокомпенсированные (рис. 3.4, г), когда конструкция подвески обеспечивает заданные характеристики без специальных компенсаторов (например, с транспозицией двух проводов, поочередно подвешиваемых на опорах и служащих на одной части пролета контактным проводом, а на другой — несущим тросом). Могут применяться также частично компенсированные цепные подвески, где компенсаторы работают не всегда: при определенной температуре или значительном гололеде компенсатор стопорится и тем самым предотвращаются недопустимые стрелы провеса контактных проводов. Идентичность характеристик всех пролетов анкерного участка может достигаться распределенной установкой компенсирующих элементов вместо двух компенсаторов по концам.

В зависимости от взаимного расположения проводов между собой и относительно оси пути в плане различают вертикальные (рис. 3.4, е), полукосые (рис. 3.4, з) и хордовые (рис. 3.4, ж) подвески. В вертикальной цепной подвеске все ее элементы располагаются в каждом пролете в одной вертикальной плоскости. Несущий трос полукосой цепной подвески расположен по оси пути, а контактные провода поочередно незначительно смещаются то в одну, то в другую сторону от оси пути (зигзагом) в целях более равномерного износа контактных пластин токоприемника.

На кривых участках пути вертикальная цепная подвеска располагается в плане в виде хорд (рис. 3.4, ж). Контактный провод хордовой подвески в местах крепления на опорах смещается в наружную сторону кривой; несущий трос располагается над ним. На кривых больших радиусов в середине пролета провод располагают по оси токоприемника, а на кривых малых радиусов смещают внутрь кривой.

В зависимости от способа крепления струн, расположенных вблизи опор, цепные подвески могут быть: с простыми подопорными струнами (рис. 3.4, и), со смещенными струнами (рис. 3.4, к), с пружинами под опорой, с рессорными опорными струнами (рис. 3.4, л). Если в одном анкерном участке смонтированы разные типы подопорных узлов (на прямой — с рессорным тросом, на кривой менее 800 м — с подопорной простой струной), то подвеску следует рассчитывать, учитывая длины частей, занимаемых каждым типом.

Из-за увеличения жесткости, стрел провеса и повышенного местного износа в точке крепления простой подопорной струны она в настоящее время практически не применяется и рекомендуется только для мест, подверженных автоколебаниям.

В подвеске с опорными смещенными струнами на 2 и более м (см. рис. 3.4, к) достигается уменьшение жесткости, более плавное изменение высотного положения. Такая подвеска может применяться для скорости движения ЭПС до 75 км/ч.

В рессорной подвеске (см. рис. 3.4, л, м) к несущему тросу на участках, прилегающих к опорам, крепятся отрезки дополнительного троса или провода длиной от 12 до 20 м, к которым на двух (или четырех, как в КС-200) струнах подвешивают контактные провода. Использование рессорных струн в полукомпенсированных подвесках обеспечивает скорости ЭПС до 120 км/ч.

В компенсированной цепной подвеске института Трансэлектропроект стрела провеса остается постоянной, обеспечивающей скорости ЭПС до 160 км/ч, независимо от температурных колебаний. Рессорный трос служит лишь для выравнивания жесткости в середине пролета, под первой нерессорной струной и под опорой. Для этой же цели служат пружинные элементы, устанавливаемые в подопорном узле

Рис.3.4. Схемы одинарных плоских цепных подвесок: некомпенсированные (а), полукомпенсированные (б), полностью компенсированные (в), самокомпенсированные (г), с распределенной компенсацией (д), вертикальная (е), хордовая {ж), полукосая (з), с простой подопорной струной (и), со смещенной струной (к), то же с рессорной (л), с удлиненной рессорной (м), с пружинными струнами (н); 1 — несущий трос; 2 –– контактный провод; 3 — компенсатор; 4 — компенсирующий элемент подвески с распределенной системой компенсации; 5 — ось пути; 6— опорная струна; 7— рессорный трос; 8— упругая струна

(рис. 3.4, н). Их конструктивное исполнение определяется требуемой характеристикой жесткости, Целесообразна также установка упругих элементов в струнах (см рис. 3.4, н) и в пролетах, например, по предложению И. А. Беляева. Компенсированная «интегрированная» подвеска с медными несущими тросами сечением 336 мм2 применена в Японии.

Следует отметить, что варианты одинарных цепных подвесок являются основными для скоростей до 350 км/ч в Германии, Франции, Испании, Италии.

Двойные контактные подвески (рис. 3.5) имеют между несущими тросами и контактными проводами закрепленный на струнах вспомогательный провод. Они позволяют повысить: равномерность жесткости в пролете (обеспечивая токосъем при повышенных скоростях), электропроводность (снижая потери электроэнергии) и стабильность к воздействию ветра (уменьшая вероятность автоколебаний). К недостаткам двойных подвесок относятся: сложность конструкции, повышенная стоимость и увеличенный расход меди.

Классифицируют двойные плоские подвески (см. рис. 3.2, в), подразделяя их: на полукомпенсированные, самокомпенсированные, полностью компенсированные с простыми и пружинными демпферными струнами.

Двойные контактные подвески с различными комбинациями компенсированных контактных проводов, вспомогательных и несущих тросов применялись в Италии и Англии. Позднее на скоростных участках в Японии внедрили улучшенный вариант этой подвески с пружинными демпферами в струнах (см. рис. 3.5, г).

В России в 60-х гг. в Трансэлектропроекте был разработан типовой проект двойной подвески с простой подопорной струной (рис. 3.5, а), по которому была смонтирована контактная сеть на участке Навля— Алтухово. Ранее считалось целесообразным переоборудование одинарной подвески с изношенными контактными проводами в двойную с целью увеличения ее сечения по предложению инженера А. С. Ивлева.

Двойной самокомпенсированной подвеской можно считать и вертикальную с распорками вантовую подвеску Н. В. Бокового. Она состоит из одинаково натянутых несущего троса и вспомогательного провода, соединенных обычными струнами в средней части пролета и жесткими струнами-распорками под опорами. Провода, тросы и струны образуют горизонтальный вант (см. рис. 3.5, д), к которому обычными струнами подвешивают контактные провода. При этом обеспечивается такая же высокая стабильность характеристик, как и у подвески на сплошном основании.

Объемные контактные подвески отличаются от плоских тем, что тросы и контактные провода (обычно три элемента) разнесены в пространстве в разных точках пролета (рис. 3.6). Они позволяют улучшить: ветроустойчивость (увеличивая длину пролета и уменьшая количество опор), устойчивость к автоколебаниям (предотвращая пляску проводов), равномерность жесткости в пролете (уменьшая износ, обеспечивая увеличение скорости движения ЭПС), самокомпенсацию температурных удлинений.

Общим недостатком объемных подвесок являются некоторые сложности их расчета, монтажа и эксплуатации. Классифицируют объемные подвески: на самокомпенсированные, полукомпенсированные и полностью компенсированные; с зигзагообразным, ромбовидным, синусоидальным, хордовым и серповидным расположением контактных проводов в плане; фиксаторные и бесфиксаторные; с простыми, рессорными и пружинными струнами под опорами в пролете (см. рис. 3.2, г). По количеству проводов они могут быть двух-, трех- и четырехпроводные.

Двухпроводными объемными (пространственными) подвесками являются косая (см. рис. 3.6, а) на прямых участках пути и наклонная бесфиксаторная (см. рис. 3.6, б) на кривых. Три провода (два троса с распоркой-консолью в виде ванта и контактный провод) имеет самокомпенсированная косая подвеска И. А. Беляева и Ю. Е. Березина (см. рис. 3.6, е). Подвески с промежуточными опорами и с оттяжными тросами (рис. 3.6, в, г) являются также трехпроводными зигзагообразными. Бесфиксаторная треугольная шведская подвеска (см. рис. 3.6, д) и подвеска А. С. Альханова (см. рис. 3.6, и) также имеют три провода и синусоидальное расположение контактных проводов.

К трехпроводным можно отнести и подвеску И. И. Власова с одним ромбом контактных проводов в плане (см. рис. 3.6, ж).

Рис.3.5. Двойные плоские цепные подвески: с простой опорной струной института Трансэлектропроект (а), со сдвинутыми опорными струнами (б), с рессорными опорными струнами(в), демпфированная (г), вантовая Н.В. Бокового {д); 1 — несущий трос; 2 — вспомогательный трос; 3 — петлевая струна; 4 — контактный провод; 5 — упругие струны; 6 — жесткая распорка

Четырехпроводными многоромбовыми являются пространственные подвески А. Т. Демченко (см. рис. 3.6, з), обеспечивающие эффект равномерной жесткости за счет подсоединения контактных проводов к тросам в середине пролета, что смягчает подопорную зону и способствует самокомпенсации удлинений.

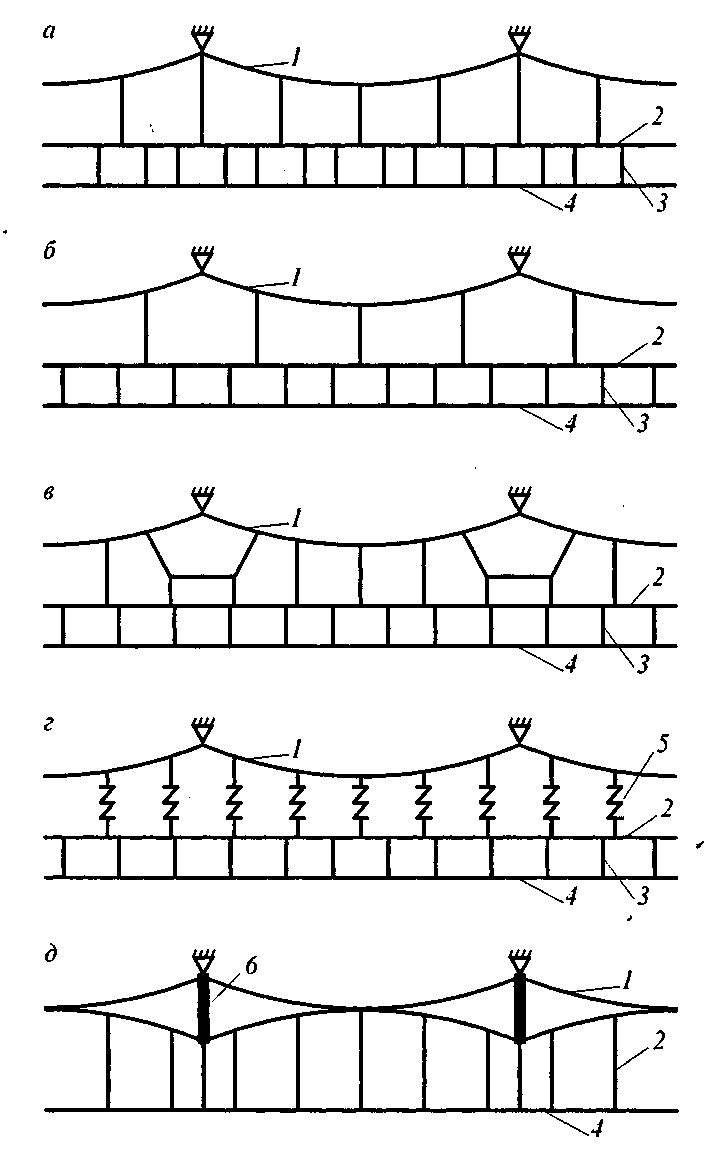

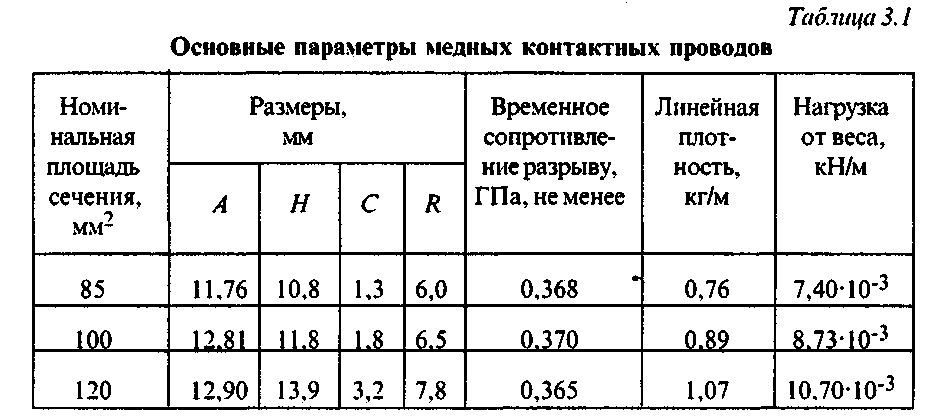

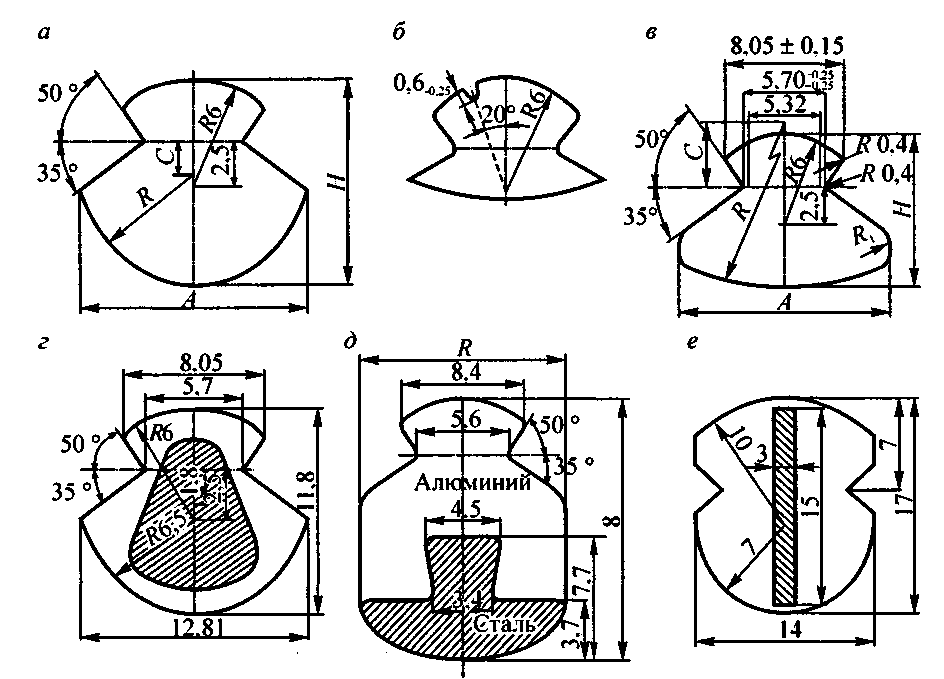

Конструкции и характеристики проводов. Контактные провода (рис. 3.7) должны иметь высокую электропроводность, прочность и коррозионную стойкость, а также повышенную износостойкость, дугостойкость, модуль упругости, минимальный коэффициент температурного удлинения и свободную поверхность для контакта с токоприемниками. Контактные провода выполняют однопроволочными. Они имеют фасонный профиль поперечного сечения (Ф) с двумя продольными канавками для захвата провода зажимами (см. рис. 3.7 и табл. 3.1), изготавливаются из одного (монометаллические) или двух (биметаллические, комбинированные) материалов. Раньше контактные провода назывались троллейными (ТФ).

Овальные фасонные провода имеют увеличенную поверхность касания с пластинами токоприемника (рис. 3.7, в). В низколегированные медные провода добавлены различные небольшие присадки (магний, цирконий, олово и титан), составляющие

Рис.3.6. Схемы объемных контактных подвесок: косая (а), наклонная (б), с фиксирующей опорой (в), с оттяжным тросом (г), треугольная (д), вантовая (е), ромбическая (ж), ромбовидная (з), синусоидальная (и); 1 — контактный провод; 2 — ось пути; 3 — несущий трос; 4 — распорка; 5 — фиксирующая опора; 6— оттяжной трос; 7 — оттяжка; 8—фиксатор

сотые доли процента.

Бронзовые провода имеют значительные присадки, например 0,2 % циркония, кадмия, магния и др. В качестве присадок сейчас успешно применяют серебро. ЗАО «Транскат» выпустило низколегированные оловом медные провода марки НЛОЛ 0,4Ф-100.

Рис.3.7. Провода контактные фасонные: медные (а); бронзовые (б); овальные (в); сталемедные (г); сталеалюминиевые (д): сталеалюминиевые со стальной шиной (е)

Попытки заменить медь другими, менее дефицитными материалами, привели к появлению в России комбинированных сталемедных, сталеалюминиевых (рис. 3.7, д), а также монометаллических стальных контактных проводов. Из-за ряда недостатков при эксплуатации и монтаже (температурные расслоения, коррозирование, поперечная жесткость) они не получили распространения на рос- сийских железных дорогах.

В Японии для уменьшения износа провода, особенно в связи с повышением скоростей движения поездов, предложены сталеалюминиевые провода с вертикальной стальной шиной в сечении (рис. 3.7, е). После стирания нижнего слоя алюминиевого сплава дальнейшее изнашивание определяется сталью. В разных странах разработаны так- же конструкции сталемедных контактных проводов (рис. 3.7, г).

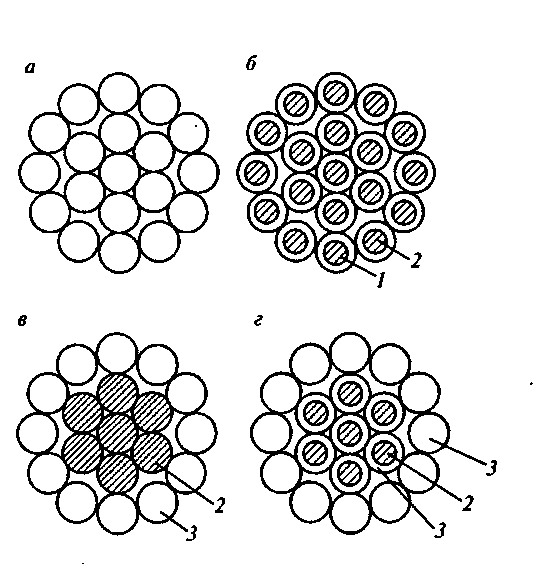

Многопроволочные провода (рис. 3.8) применяют в качестве токопроводящих (на ЛЭП), питающих (в том числе по системе ДПР), усиливающих, экранирующих и несущих (тросов) на контактной сети. Они могут быть: медными, алюминиевыми, стальными, биметаллическими и комбинированными. Выбор материала провода определяется конструкцией ВЛ или контактной подвески, необходимой его площадью сечения, месторасположением электрифицированной линии и другими условиями.

Конструктивно многопроволочные провода состоят из центральной проволоки или стренги, вокруг которой по спирали расположены один или несколько (см. рис. 3.8.) слоев проволок. Каждый ряд проволок навивают в обратном направлении по от- ношению к предыдущему, наружный повив должен быть правым.

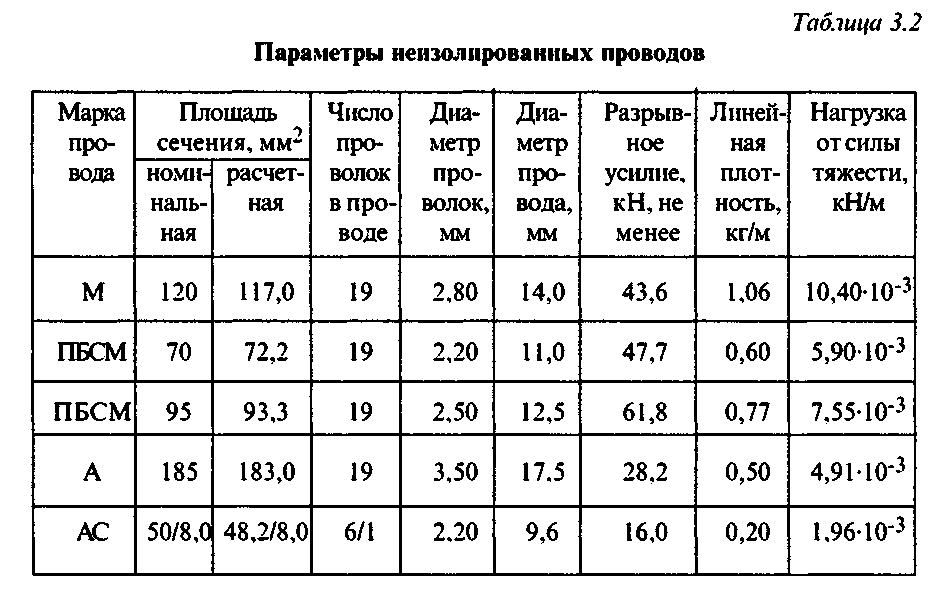

Медный многожильный провод (рис. 3.8, а и табл. 3.2) обладает высокой электропроводностью, долговечен и надежен в эксплуатации благодаря хорошей сопротивляемости коррозии. К недостаткам медного провода, используемого в качестве несущего троса, относятся большие изменения стрел провеса полукомпенсированной цепной подвески при колебаниях температуры, чем у биметаллического или стального. Медный неизолированный провод с номинальной площадью сечения 120 мм2 обозначается М-120. На главных путях железных дорог, электрифицированных на постоянном токе, несущие тросы выполнены из проводов марокМ-95иМ-120.

Неизолированные биметаллические провода марок ПБСМ1 и ПБСМ2 (рис. 3.8, б и табл. 3.2) свиты из проволок, имеющих стальную сердцевину и медную оболочку (покрытие). Наименьшая толщина медной оболочки проволоки провода ПБСМ1 составляет 10 % радиуса, а ПБСМ2 — около 7 %. Обозначается такой провод сечением 70 мм2 — ПБСМ 1-70. Для несущих тросов используют провода марок ПБСМ-70 и ПБСМ-95.

Биметаллические оцинкованные провода применяют также в качестве поперечных несущих и фиксирующих тросов гибких и жестких поперечин. В местностях, расположенных вблизи моря, промышленных предприятий, на линиях со смешанной тягой цинковое покрытие проволок не предотвращает коррозию. Для усиления защитных антикоррозионных свойств СП «Уралтранс» разработана конструкция биметаллических многожильных проводов с никелевым покрытием для несущих тросов и одножильных проволок диаметром 4 и 6 мм.

В качестве усиливающих, питающих и отсасывающих проводов контактной сети применяют многопроволочные провода марки А, изготовленные из алюминиевых сплавов. Чаще всего применяют провода марок А-150 и А-185 сечением 150 и 185 мм2 соответственно. По сравнению с медными алюминиевые провода отличаются меньшей плотностью и электропроводностью, при этом эквивалентная проводимость получается в случае, когда площадь сечения алюминиевого провода примерно в 1,75 раза больше медного, хотя его масса при этом в 2 раза меньше. На открытом воздухе алюминий покрывается защитным антикоррозионным слоем окиси, однако он подвержен электролитическому разложению при соприкосновении с другими металлами.

На ВЛ применяют сталеалюминиевые провода (рис. 3.8, в), состоящие из стальных оцинкованных и алюминиевых проволок. Стальные расположены в центре сечения провода. Условное обозначение сталеалюминиевого провода с номинальными площадями сечений алюминиевой части 50 и стального сердечника 8 мм2 — АС-50/8,0.

Многопроволочные провода изготавливают протяжкой в холодном состоянии, что приводит к увеличению временного сопротивления разрыву и уменьшению пластичности.

Контактные провода приобретают при волочении (протяжке) кроме повышенной прочности увеличение твердости, т.е. износостойкости. Поэтому выпускались опытные партии проводов с повышенным обжатием. Внедряются провода МФ-120, изготовляемые методом холодной прокатки, которые, по данным В. Я. Берента, обладают более высокими техническими показателями (износостойкость в 1,1 раза, прочность до 38,5 кг/мм2).

Однако при нагревании провод теряет эти качества и тем в большей степени, чем выше температура и время ее воздействия. Поэтому в соответствии с нормами температура проводов контактной сети в самых неблагоприятных условиях не должна превышать 100 °С для медных, 90 °С для алюминиевых и 120 °С для биметаллических проводов. По этой причине нельзя применять методы сварки, при которых температура провода превысит указанную.

В контактных сетях используют также многопроволочные стальные тросы (канаты) для компенсаторов, биметаллическую проволоку БСМ диаметром 4 и 6 мм для изготовления струн, стальную оцинкованную проволоку.

Физико-механические характеристики проводов. Провода ВЛ рассчитывают на прочность по допустимому напряжению, а провода контактной сети — по допустимому натяжению провода Ндп, кН:

![]()

или

![]()

где Нраз — разрывное усилие провода, кН; kз — номинальный коэффициент запаса прочности; α — коэффициент, учитывающий разброс механических характеристик и условия скрутки проволок (для проводов с числом проволок в проводе менее 37, применяемых в контактных сетях, α = 0,95); σвр — временное сопротивление разрыву материала проволоки, ГПа; S — расчетная площадь сечения провода, мм2.

Номинальным коэффициентом запаса прочности k3 называют отношение разрывного усилия провода к допустимому натяжению. В контактной сети для медных, бронзовых и алюминиевых многопроволочных проводов, используемых в качестве продольных, несущих, фиксирующих тросов, а также вспомогательных, усиливающих, питающих и других проводов k3 ≥ 2; для сталемедных продольных, несущих тросов k3 ≥ 2,5; для сталеалюминиевых, стальных продольных несущих и фиксирующих тросов, сталемедных поперечных несущих тросов k3 ≥ 3; для стальных поперечных тросов k3 ≥ 4.

Отклонение натяжения компенсированного несущего троса от заданного значения не должно превышать ±10%. Поэтому номинальное натяжение компенсированного несущего троса (и вспомогательного провода)

![]()

где Тдп — допустимое натяжение несущего троса, кН.

Натяжение контактного провода Кном устанавливают по напряжению для оставшейся после износа площади сечения. Номинальное напряжение медного контактного провода 0,098 ГПа, а бронзового — 0,128 ГПа. Номинальное натяжение контактного провода, кН,

где σном — номинальное напряжение, ГПа; SКП — площадь сечения провода, мм2; п — число контактных проводов.

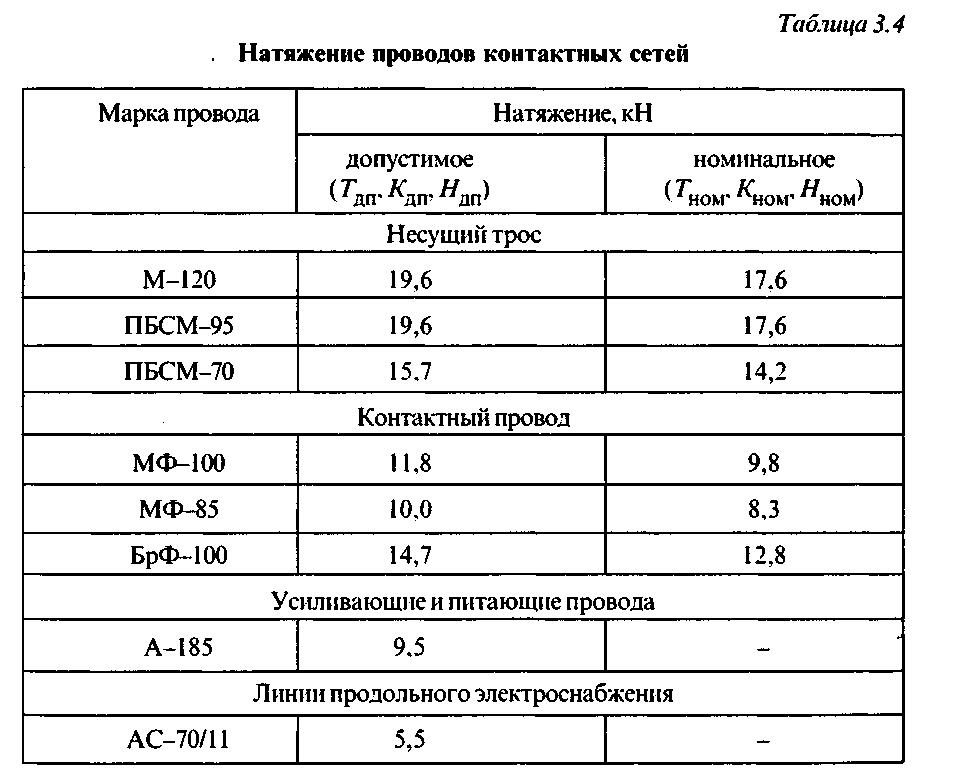

Изменение натяжения компенсированного контактного провода не должно превышать ± 15% номинального значения. Допустимое напряжение для медного контактного провода 0,118 ГПа, а бронзового — 0,147 ГПа. Допустимое натяжение может быть определено по выражению (3.3), в котором вместо номинального не- обходимо принять допустимое напряжение. Натяжения основных проводов регламентированы (табл. 3.4).

Допустимое напряжение провода ВЛ

![]()

Коэффициент запаса прочности проводов ВЛ принимают равным 2 или 2,5 в зависимости от трассы линии, конструкции и площади сечения провода. При расчете проводов контактной сети и ВЛ следует руководствоваться их физико-механическими характеристиками (табл. 3.5), которые взяты из нормативных документов, и номинальными натяжениями, принимаемыми для проводов с автоматически поддерживаемым постоянным натяжением (см. табл. 3.4).

-

Таблица 3.5