- •1. Вспомогательный материал: сигналы, спектры, передаточные функции

- •1.1. Понятие спектра сигнала

- •1.2. Свойства спектров

- •1.3. Передаточные функции и импульсные реакции линейных систем

- •1.4. Мешающее воздействие искажений ачх

- •1.5. Мешающее воздействие искажений фчх

- •1.6 Необходимость коррекции линейных искажений при передаче дискретной информации

- •2. Проблема коррекции линейных искажений каналов связи

- •2.1. Постановка задачи коррекции

- •2.2. Среднеквадратичная погрешность корректирования

- •2.3. Устройство для настройки полиномных корректоров. Гармонический корректор

- •3. Методы отыскания экстремумов функции одной переменной

- •3.1. Необходимые и достаточные условия экстремума. Аналитический метод отыскания экстремумов

- •3.2. Численные методы отыскания экстремумов (основные положения)

- •3.3. Численные методы отыскания экстремумов

- •3.4. Методы одномерной оптимизации, учитывающие дополнительные сведения о функциях

- •Аналитический метод отыскания экстремумов

- •4.2. Итерационный подход. Унимодальность и выпуклость

- •4.3. Метод сечений

- •4.4. Вектор-градиент и некоторые его свойства

- •4.6. Упрощенные градиентные процедуры

- •4.7. Процедуры повышенной эффективности

- •5. Применение оптимизации в задачах синтеза цифровых фильтров

- •5.1. Элементарные сведения о цифровой фильтрации

- •5.2. Оптимальный выбор коэффициентов передаточных функций цф

- •Зависимость длительности фронта от верхней частоты полосы пропускания

- •Отсутствие четной симметрии импульсной реакции как признак искажений фчх

- •Влияние искажений фчх на максимальное по абсолютной величине значение импульсной реакции

- •Содержание

- •1. Вспомогательный материал: сигналы, спектры, передаточные функции

- •1.1. Понятие спектра сигнала

1. Вспомогательный материал: сигналы, спектры, передаточные функции

1.1. Понятие спектра сигнала

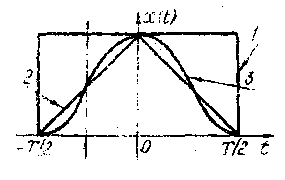

В

технике связи используются сигналы

![]() различной

формы:

прямоугольные, треугольные,

косинус-квадратные

различной

формы:

прямоугольные, треугольные,

косинус-квадратные

![]() —

они

показаны на рис. 1.1 (кривые

1, 2

и

3

соответственно),

а также некоторые другие.

—

они

показаны на рис. 1.1 (кривые

1, 2

и

3

соответственно),

а также некоторые другие.

Рис. 1.1 Рис. 1.2

Каждому сигналу сопоставляют спектр с помощью преобразования Фурье (точнее, прямого преобразования Фурье)

![]() .

(1.1)

.

(1.1)

Для сигналов произвольной (в том числе и бесконечной) длительности последнюю формулу пишут в более общем виде:

![]() .

(1.2)

.

(1.2)

Интегралы

(1.1) и (1.2) для всех частот

![]() определяют комплексную функцию

определяют комплексную функцию

![]() - спектр, физический смысл которого

становится ясным из доказанной в курсе

математического

анализа [3, 4] формулы обратного

преобразования

Фурье

- спектр, физический смысл которого

становится ясным из доказанной в курсе

математического

анализа [3, 4] формулы обратного

преобразования

Фурье

![]() ,

,

![]() .

(1.3)

.

(1.3)

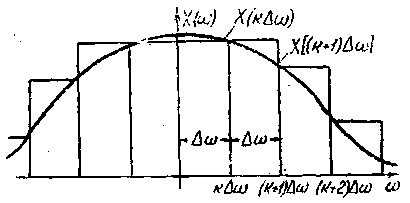

Действительно, в соотношении (1.3) можно приближенно - в соответствии с методом прямоугольников [3, 4], согласно которому интегрируемая функция приближается последовательностью прямоугольников (рис. 1.2), — подменить интеграл суммой и переписать это соотношение следующим образом:

![]()

![]() .

(1.4)

.

(1.4)

При записи результата (1.4) использовалось соотношение Эйлера

![]() .

.

Соотношение

(1.4) показывает, что произвольный сигнал

представим

в виде бесконечного набора (суммы)

косинусоид и синусоид с частотами

![]() и, вообще говоря, комплексными

коэффициентами. Если отвлечься от

постоянного для всех значений номера

и, вообще говоря, комплексными

коэффициентами. Если отвлечься от

постоянного для всех значений номера

![]() множителя

множителя

![]() ,

то

этими коэффициентами при функциях

,

то

этими коэффициентами при функциях

![]() и

и

![]() служат

отсчетные значения спектра

служат

отсчетные значения спектра

![]() .

Итак, каждый сигнал «состоит» из

косинусоид и синусоид (более точно,

является их суммой) с соответствующим

образом подобранными коэффициентами.

.

Итак, каждый сигнал «состоит» из

косинусоид и синусоид (более точно,

является их суммой) с соответствующим

образом подобранными коэффициентами.

Иногда

предпочтительно отказаться от эйлерова

представления комплексной

экспоненциальной функции

![]() и

ограничиться приведенным выше

представлением сигнала

:

и

ограничиться приведенным выше

представлением сигнала

:

![]() ,

(1.4а)

,

(1.4а)

которое

переходит в равенство (1.3) при стремлении

![]() к нулю

к нулю

![]() ;

соотношение (1.4а), а вместе с ним и

предельное равенство (1.3) можно

интерпретировать следующим образом:

каждый сигнал является суммой комплексных

экспоненциальных функций, чья

вещественная часть — косинусоида, а

мнимая часть — синусоида, с

коэффициентами

,

определяемыми формулой (1.2).

;

соотношение (1.4а), а вместе с ним и

предельное равенство (1.3) можно

интерпретировать следующим образом:

каждый сигнал является суммой комплексных

экспоненциальных функций, чья

вещественная часть — косинусоида, а

мнимая часть — синусоида, с

коэффициентами

,

определяемыми формулой (1.2).

Определение

1.1.

Совокупность всех коэффициентов

,

![]() ,

точнее, их предельных значений при

,

точнее, их предельных значений при

![]() ,

т. е. функция

,

т. е. функция

![]() ,

,

называется спектром

сигнала

.

,

,

называется спектром

сигнала

.

Экспоненциальные

функции

![]() и

и

![]() ,

,

![]() ,обладают

замечательным свойством - ортогональностью

на оси

.

,обладают

замечательным свойством - ортогональностью

на оси

.

Определение

1.2.

Две в

общем

случае комплексные функции

![]() и

и

![]() ,

,

![]() ,

называются ортогональными на интервале

,

называются ортогональными на интервале

![]() ,

если выполняется равенство

,

если выполняется равенство

![]() ,

(1.5)

,

(1.5)

где чертой обозначен переход к комплексно-сопряженной величине *.

Разумеется, для вещественных и равенство (1.5) переписывается без черты над :

![]() .

(1.5а)

.

(1.5а)

Условию

ортогональности (1.5а) удовлетворяют, в

частности, косинусоиды и синусоиды

различных частот при

![]() ,

,

![]() :

:

![]() ,

,

![]() ,

.

,

.

Таким образом, представления сигналов с помощью обратного преобразования Фурье (1.3) (или приближенные их представления с помощью формулы (1.4а)) являются по существу ортогональными разложениями. В дальнейшем (см. главу 2) нам встретятся ортогональные синтезаторы (корректоры) частотных характеристик, которые осуществляют синтез заданных зависимостей в виде суммы ортогональных функций со специальным образом выбираемыми коэффициентами. Свойство ортогональности облегчает процесс отыскания этих коэффициентов (см. главу 4).

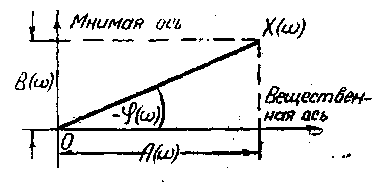

Вернемся к спектрам сигналов. Допустим, что комплексная функция частоты - спектр сигнала - представима в виде

![]() ,

,

где,

в соответствии с теорией комплексных

чисел и функций [4],

![]() - модуль спектра, а

- модуль спектра, а

![]() - его аргумент с обратным знаком. При

этом

- его аргумент с обратным знаком. При

этом

![]() ,

(1.7а)

,

(1.7а)

![]() ,

(1.7б)

,

(1.7б)

где

![]() - реальная часть

- реальная часть

![]() ,

,

![]() - мнимая часть

- мнимая часть

![]() ,

так что

,

так что

![]() .

.

Геометрический смысл соотношений (1.6) ... (1.8) иллюстрирует рис. 1.3.

Наделяя

и

физическим содержанием,

иногда называют

амплитудно-частотной

характеристикой сигнала

(АЧХ), а

- его фазочастотной

характеристикой (ФЧХ).

Такая терминология представляется

уместной; действительно, если

рассмотреть произвольно выбранную

частотную компоненту сигнала (1.3) (при

![]() ):

):

Рис. 1.3

![]() ,

,

то станет понятным, что определяет ее амплитуду, а - начальную фазу (с обратным знаком).

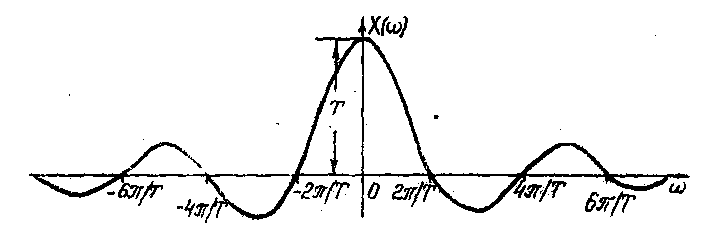

Пример. Исследуем спектр прямоугольного импульса (см. рис. 1.1). В соответствии с формулой (1.1) находим

![]()

![]() .

(1.9)

.

(1.9)

Построим график полученного спектра (рис. 1.4). Обратим внимание на то, что данный спектр является вещественной функцией частоты (этим свойством

обладают

спектры всех четных сигналов). Рассматривая

рис. 1.4, можно заметить, что максимальное

значение функция (1.9) принимает в точке

![]() (оно равно, как легко проверить, раскрыв

неопределенность по правилу Лопиталя

[3, 4], Т);

другими

словами, наибольший «вклад» при

«построении» прямоугольного импульса

вносит функция

(оно равно, как легко проверить, раскрыв

неопределенность по правилу Лопиталя

[3, 4], Т);

другими

словами, наибольший «вклад» при

«построении» прямоугольного импульса

вносит функция

![]() нулевой частоты - так называемая

постоянная составляющая, наименьший

(нулевой) «вклад» вносят комплексные

экспоненты с частотами

нулевой частоты - так называемая

постоянная составляющая, наименьший

(нулевой) «вклад» вносят комплексные

экспоненты с частотами

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

..., коэффициенты при них

,

..., коэффициенты при них

![]()

Рис. 1.4

равны

нулю. Влияние

на форму прямоугольного сигнала

экспоненциальных функций

при

![]() становится все меньше. Действительно,

спектр этого сигнала стремится к

нулю с ростом частоты:

становится все меньше. Действительно,

спектр этого сигнала стремится к

нулю с ростом частоты:

![]() .

.