- •Предисловие

- •Часть первая истоки химических знаний возникновение химических ремесел

- •Ремесленная химия до начала новой эры

- •Ремесленная химия в эллинистический период

- •Химическая ремесленная техника в первые века новой эры в древнеm риме и в других странах

- •Глава вторая металлы и сплавы древности

- •Медь и ее сплавы

- •Медно-мышъяковые сплавы (мышьяковая бронза)

- •Сорта золота в древности

- •Сплав золота с серебром (''электрон'')

- •Серебро

- •Оловянная бронза. Олово

- •Железо *)

- •Глава третья мифологические истоки учения об элементах «стихии» - рубеж между мифом и наукой

- •Стихии в мифоэпических космогониях

- •Вода и океан

- •Огонь и прометей

- •Глава четвертая возникновение и развитие натурфилософских представлений о веществе

- •Учение о веществе в древней индии и древнем китае

- •Возникновение понятия об элементе в милетской школе

- •Огонь и логос в учении гераклита

- •Учение парменида о бытии

- •Учение эмпедокла о четырех стихиях

- •«Гомеомерия» анаксагора

- •Атомистическое учение левкиппа и демокрита

- •Глава четвёртая

- •Петр бонус. «новая жемчужина неслыханной цены». Венеция, 1546. Гравюры на дереве.

- •51. Воуапсё p. Lucrece et 1'epicurisme. Paris. 1963. 348 p.

- •Цитированная литература. Главы V-IX

- •8. Платон. Соч. / Пер. С. С. Аверинпева. Т. 3 (Тимей), ч. 1. М.: Мысль, 1971. 686 с.

- •9. Аристотель. Соч. В 4-х т. Т. 1. Метафизика. О душе. М.: Мысль, 1975. 549 с.

- •Глава пятая глава шестая химические знания арабов (VII-XII вв.)

- •Глава шестая глава седьмая химические знания в зрелом средневековье (XIII-XV вв.)

- •Технохимическое ремесло и «рациональная» алхимия в европе

- •«Теория» и «эксперимент» в познании вещества

- •«Трансмутация» алхимических начал

- •Платон и аристотель в средние века

- •Анимистический и технохимический аспекты алхимии

- •Элементаризм и атомизм

- •Двенадцать ключей василия валентина

- •51. Воуапсё p. Lucrece et 1'epicurisme. Paris. 1963. 348 p.

- •Цитированная литература. Главы V-IX

- •8. Платон. Соч. / Пер. С. С. Аверинпева. Т. 3 (Тимей), ч. 1. М.: Мысль, 1971. 686 с.

- •9. Аристотель. Соч. В 4-х т. Т. 1. Метафизика. О душе. М.: Мысль, 1975. 549 с.

Ремесленная химия до начала новой эры

Металлургия. В рабовладельческом обществе происходило довольно быстрое расширение сведений о металлах, их свойствах и способах их выплавки из руд и, наконец, об изготовлении различных сплавов, получивших большое техническое значение *).

Достижения ремесленных металлургов древности стали, в общем, основой металлургической техники всего средневековья. Лишь в новое время в старинные методы выплавки металлов, особенно в технику получения железа были внесены существенные усовершенствования [2].

*) Освоению металлов в древности посвящена вторая глава этой книги.

Краски и техника крашения. В древности широко использовались некоторые минеральные краски для наскальной и стенной живописи, в качестве малярных красок и в других целях. Для окраски тканей, а также и для косметических целей использовались растительные и животные краски.

Для наскальной и стенной живописи в Древнем Египте применялись земляные краски, а также искусственно полученные окрашенные окислы и другие соединения металлов. Особенно часто применяли охру, сурик, белила, сажу, растертый медный блеск, окислы железа и меди и другие вещества. Древнеегипетская лазурь, изготовление которой было позднее (I в. н. э.) описано Витрувием [3, с. 69], состояла из песка, прокаленного в смеси с содой и медными опилками в глиняном горшке.

Для глазурей, наносимых на керамические, в том числе фаянсовые, изделия, также применялись окрашенные соединения меди, в частности малахит и азурит, смешанные с содой, а иногда и с тонкорастертым песком и другими компонентами. Синяя глазурь, окрашенная медью, зафиксирована в изделии, относящемся приблизительно к 2800 г. до н. э. В ряде изделий, относящихся к позднейшему времени (около 1500г. до н. э.), в составе стекла был обнаружен кобальт. С начала I тысячелетия до н. э. египтяне стали употреблять и свинцовую глазурь, дававшую желтые и зеленоватые цвета.

Наряду с минеральными красками и в Передней Азии, и в Египте даже в глубокой древности население использовало растворимые природные красители. Среди находок, относящихся к додинастическому периоду Древнего Египта (более 3500 лет до н. э.), имеются циновки, окрашенные в красный цвет. По клинописным табличкам, найденным в Месопотамии, расшифрованы красители и рецептуры, относящиеся по крайней мере к II тысячелетию до н. э. Замечательно, что даже в столь далекие времена были освоены способы не только прямого, но и протравного крашения. В качестве источников красителей использовали растения: алканну, вайду, куркуму, марену, сафлор, а также и некоторые животные организмы.

Сопоставляя находки и тексты, можно реконструировать цветовую палитру народов этого региона вплоть до начала нашей эры. Алканна - род многолетних растений сем. Asperifoliaceae, близких к известной у нас медунице. Наиболее интересна A. tinctoria, фиолетово-красный корень которой содержит смолистое красящее вещество, растворяющееся, например, в маслах, с образованием раствора яркого красно-малинового цвета. Краситель хорошо растворяется в щелочах, даже в водном растворе соды, окрашивая его в голубой цвет, но при подкислении он выпадает в виде красного осадка. Дает окраску красивую, но весьма непрочную. Древнейшие обнаруженные в Египте выкраски алканной датируются XIV в. до н. э.

Химическая процедура в III тысячелетии до н. э.

Вайда (синильник) - один из видов растений рода Isatis, к которому принадлежит также и знаменитая индигофера. Все они содержат в своих тканях вещества, которые после ферментации и воздействия воздуха образуют синюю краску. Как выяснилось уже в конце XIX в. (А. Байер), в состав лучшего индийского ''индиго'', полученного из индигоферы, входит не только синий краситель - индиготин, но и красный - индигорубин. В различных видах рода Isatis количество индигорубина различно, и из растений, где его мало или вовсе нет, выделяется синий краситель унылого цвета. Именно поэтому ярко окрашивающее индиго из Индии ценилось особенно дорого, но доставка его была нелегка. Геродот сообщает, что в VII в. до н. э. на территории Палестины имелись значительные плантации вайды, но краска была известна много ранее. Так, ею окрашена туника Тутанхамона (XII в. до н. э.).

Куркума - многолетнее травянистое растение сем. имбирных. Для крашения использовали желтый корень С. longa, который высушивали и истирали в порошок. Краситель легко экстрагируется содой с образованием красно-бурого раствора. Окрашивает в желтый цвет без протравы и растительные волокна, и шерсть. Легко изменяет цвет при малейшем изменении кислотности, бурея от щелочей, даже от мыла, но так же легко восстанавливает яркий желтый цвет в кислоте. Нестоек на свету.

Марена красильная - хорошо известное растение, толченый корень которой носил название крапп. Содержащийся в краппе ализарин давал с железной протравой фиолетовые и черные выкраски, с алюминиевой - ярко-красные и розовые, а с оловянной - огненно-красные. В Египте этот краситель был в ходу, но шумеры его не знали.

Сафлор - высокорослое (до 80 см) однолетнее травянистое растение с яркими оранжевыми цветками, из лепестков которых изготовляли краски - желтую и красную, легко отделяемые друг от друга с помощью уксуснокислого свинца. Несмотря на относительную нестойкость к свету и мылу, сафлор, даже не разделяя, использовали для прямого, без протравы, окрашивания хлопка в желтый или оранжевый цвет. В Египте найдены окрашенные сафлором ткани, относящиеся к XXV в. до н. э.

Кермес - этот краситель получали из особого насекомого - дубового червеца, паразитирующего на разновидности дуба, произрастающей в Средиземноморье. Для приготовления красителя ''орешки'' на листьях, а в более поздние времена - самок насекомых в определенное время собирали (в Испании, например, это делали в июне), умерщвляли уксусом, выдерживали на солнечном свету и высушивали. Красящее начало растворимо в воде, от кислоты желтеет, а от щелочи приобретает фиолетовый цвет. С алюминиевой протравой дает кроваво-красный цвет, с железной - фиолетово-серый, с медной и винным камнем - оливково-зеленый, с оловянной и винным камнем - канареечно-желтый. С железным купоросом кермес дает черный цвет вследствие наличия в нем таннидов. Плиний (I в. н. э.) сообщает, что половина податей, выплачиваемых Испанией Риму, погашалась поставками кермеса.

Кермес использовали в Месопотамии не позже чем в начале II тысячелетия до н. э. как основную красную краску. Любопытно, что красили не только остриженную шерсть, но даже шерсть непосредственно на животных. В документах о продаже, датируемых XIII в. до н. э., фигурируют окрашенные овцы.

Пурпур - знаменитая краска древности, известная в Месопотамии по меньшей мере во II тысячелетии до н. э. Источником краски служил напоминающий мидию двустворчатый моллюск рода мурекс, обитавший на отмелях о-ва Кипр и у финикийского побережья. Образующее краску вещество находится в маленькой железе в виде мешочка, из которого выдавливали студенистожидкую бесцветную массу с сильным чесночным запахом. При нанесении на ткань и высушивании на свету вещество начинало менять окраску, последовательно становясь зеленым, красным и, наконец, пурпурно-красным. После простирывания с мылом окраска становилась ярко-малиновой. Из 12 000 моллюсков можно было получить 1,5 г сухого красителя.

Для приготовления краски в основном поступали другим образом: тело моллюсков разрезали, солили, некоторое время варили в воде, раствор выдерживали на солнечном свету и упаривали до достижения нужной интенсивности окраски.

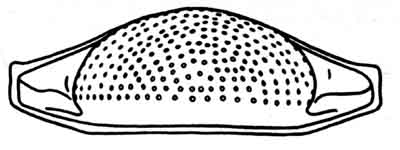

Разрез фильтровальной тарелки (III тысячелетие до н. э.)

Следует отметить, что шумеры большую часть красителей и даже окрашенной шерсти получали из Сирии, где техника крашения достигла высокого уровня. Египтяне для получения пурпурной окраски наносили красную краску на синюю ткань, а для зеленой окраски - синюю на желтую. Для желтой использовали также и хну. В качестве протрав употребляли вначале алюминиевые квасцы и соли железа, главным образом сульфат, но затем и ацетат. Медные, свинцовые и оловянные протравы вошли в практику уже во второй половине I тысячелетия.

Алюминиевые квасцы добывали в Древнем Египте в пустыне, к западу от Нила. Геродот указывает, что в VI в. до н. э. из Египта в Дельфы было направлено 1000 талантов (более 36 т) ''вяжущей земли''. Однако этот продукт был известен более чем за 1000 лет ранее. Во II тысячелетии до н. э. греки использовали квасцы для крашения мареной. В I тысячелетии месопотамцы уже знали, что вещество, пригодное для протравы, можно выделять из лишайников; теперь мы знаем, что это сульфат и тартрат алюминия. О применении квасцов для дубления кож и в медицине упоминается во времена Навуходоносора (XII в. до н. э.).

В качестве протравы другого типа в Месопотамии уже во II тысячелетии до н. э. употребляли танниды из галловых орешков, из плодов, древесины и корня гранатового дерева, из древесины и плодов акации (катехины), из сумаха и др. Последующая обработка солями железа давала черные или темно-фиолетовые выкраски.

На пороге новой эры расширился ассортимент и протрав, и природных красителей, и способов крашения. К числу растений - источников красок добавились водоросли (лакмус), чистотел (желтый), шафран (желто-оранжевый), черника и др.

Из числа методов следует отметить набивку тканей, выполнявшуюся в Египте. Расширился и ассортимент минеральных красок, среди которых искусственно полученные ярь-медянка (ацетат меди), свинцовые белила (ацетат свинца или хлорид свинца) и др. Отметим, наконец, что рисунки древнеегипетских художников на стенах храмов и на поверхности саркофагов, отличающиеся яркостью цветов, покрывались сверху защитным слоем высокопрочных лаков типа олифы. Китайская тушь и китайские весьма прочные лаки также были известны с древнейших времен.

Стекло и керамика. Стекло было известно в Древнем мире очень рано. Распространенная легенда о том, что стекло было открыто случайно моряками-финикийцами, потерпевшими бедствие и высадившимися на одном острове, где они развели костер и обложили его кусками соды, расплавившимися и составившими вместе с песком стекло, малодостоверна [4, с. 295]. Возможно, что подобный случай, описанный Плинием Старшим [5, кн. XXXVI, с. 65], и мог иметь место, однако в Древнем Египте обнаружены изделия из стекла (бусины), относящиеся к 2500 г. до н. э. Техника того времени не позволяла изготавливать из стекла крупные предметы. Изделие (ваза), относящееся приблизительно к 2800 г. до н. э., представляет собой спеченный материал - фритту - плохо сплавленную смесь песка, поваренной соли и окиси свинца. По качественному элементному составу древнее стекло мало отличалось от современного, однако относительное содержание кремнезема в древних стеклах ниже, чем в современных. Настоящее производство стекла развивается в Древнем Египте в середине II тысячелетия до н. э. Цель заключалась в получении декоративного и поделочного материала, так что изготовители стремились получать окрашенное, а не прозрачное стекло. В качестве исходных материалов использовали природную соду, а не зольный щелок, что следует из весьма низкого содержания в стекле калия, и местный песок, повсеместно содержащий некоторое количество карбоната кальция.

Более низкое содержание кремнезема и кальция и высокое содержание натрия облегчало получение и плавку стекла, поскольку снижалась температура плавления, но это же обстоятельство уменьшало прочность, увеличивало растворимость и снижало атмосферостойкость материала.

Окраска стекла зависела от введенных добавок. Аметистового цвета стекло середины-второй половины II тысячелетия до н. э. окрашено добавкой соединений марганца. Черный цвет вызван в одном случае наличием меди и марганца, а в другом - большого количества железа. Значительная часть синих стекол того же периода окрашена медью, хотя образец синего стекла из гробницы Тутанхамона содержал кобальт. Более поздние исследования показали наличие кобальта в ряде стеклянных изделий начиная с XVI в. до н. э. Это обстоятельство особенно интересно, во-первых, потому, что в Египте кобальт не встречается вовсе, а вовторых, потому, что кобальтовые руды в отличие от медных не имеют характерного цвета, и их применение для подцвечивания свидетельствует о большом опыте древних стеклоделов.

Зеленое египетское стекло второй половины II тысячелетия до н. э. окрашено не железом, а медью. Желтое стекло конца II тысячелетия окрашено свинцом и сурьмой. К тому же времени относятся образцы красного стекла, цвет которых обусловлен содержанием окиси меди. В гробнице Тутанхамона обнаружено молочное (глушеное) стекло, содержащее олово, а также кусочек окиси олова, по-видимому, специально приготовленной. Там же обнаружены и изделия из прозрачного стекла.

В Месопотамии были найдены стеклянные бусы эпохи древнего Ура (IV тысячелетие до н. э.). Очевидно, что к XVII в. до н. э. уже существовало развитое стекольное производство, о чем свидетельствуют таблички из библиотеки Ашшурбанапала. Найденная там рецептура относится к цветному стеклу. При раскопках в Восточной Палестине обнаружены печи для выплавки стекла, относящиеся к III тысячелетию до н. э. Существует мнение, что стекло в древности, появилось в результате развития техники глазуровки керамических изделий. Смеси для глазуровки и послужили исходным материалом для изготовления первых образцов стекол в виде мелких украшений, которые заменяли драгоценные камни. Все изделия были литыми. Выдувание стекла в древности не было известно. Оно, вероятно, было изобретено в Сидоне на пороге новой эры. В других странах, как и в Передней Азии, и в Египте, стекло вошло в употребление также очень рано. В Индии, например, изделия из стекла были распространены уже в ''ведический период'' (1500-800 гг. до н. э.).

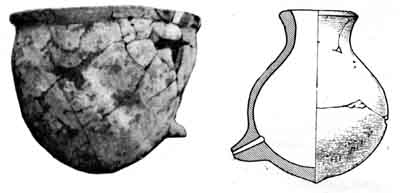

Изготовление керамики относится к числу наиболее древних ремесленных производств. Гончарные изделия обнаружены в древнейших культурных слоях древнейших поселений Азии, Африки и Европы. В глубокой древности появились и глазурованные глиняные изделия. Наиболее древние глазури представляли собой ту же глину, которая шла на производство гончарных изделий, тщательно растертую, видимо, с поваренной солью. В более позднее время состав глазурей был значительно усовершенствован. Туда входила сода и окрашивающие добавки окислов металлов. Рано появились и раскрашенные, но не глазурованные керамические изделия, в частности в Индии в эпоху дохараппской культуры. Помимо производства глиняной посуды, развитого повсеместно, в странах Древнего мира получили распространение и другие керамические производства. Так, постройки месопотамских городов украшались орнаментированными плитками, служившими наружными кирпичами. Эти плитки делались следующим образом: на кирпич после легкого обжига наносился контур рисунка расплавленной стеклянной черной нитью. Затем окаймленные нитью

Делительный сосуд (ок. 3600 г. до н. э.). Разрез делительного сосуда (ок. 1400 г. до н. э.)

площадки заполнялись сухой глазурью и кирпичи подвергались вторичному обжигу. При этом глазурная масса остекловывалась и прочно связывалась с поверхностью кирпича. Такая разноцветная глазурь в сущности представляла собою род эмали и обладала большой долговечностью. Образец такой глазурованной различными цветами керамики хранится в Берлинском музее ''Пергамон'' и представляет собой изображения львов, драконов, быков, воинов. Изображения, выполненные в ярких синих, желтых, зеленых и других тонах, превосходно сохранились до нашего времени. По-видимому, этот способ лег в основу покрытия разноцветной эмалью металлических изделий (выемочная, или перегородочная, эмаль).

Производство облицованных разноцветной глазурью керамических изделий было известно и в древнекитайской и среднеазиатской архитектуре. По-видимому, художественная керамика Китая и связанные с нею фарфоровое и фаянсовое производства имеют по меньшей мере четырехтысячелетнюю историю. Около II тысячелетия до п. э. в странах Междуречья, а также в Египте появились и фаянсовые изделия. Древнеегипетский фаянс по составу значительно отличался от обычного фаянса и приготовлялся из глины в смеси с кварцитным песчаником. До настоящего времени не выяснено, каким связующим материалом пользовались древние мастера при изготовлении и формовке фаянсовых смесей. Предполагают, что использовалось какое-то органическое вещество, выгоравшее при обжиге. Глазуровка фаянсовых изделий первоначально производилась смесью соды и окрашивающих добавок окислов металлов, преимущественно малахитовой или азуритовой муки. Позже стали готовить сначала сухую глазурь сплавлением соды, местного песка, всегда содержащего (в Египте) соли кальция, и окрашивающих добавок.

Другие отрасли ремесленной химической техники. Из других отраслей ремесленной химической техники следует упомянуть прежде всего древнейшее искусство фармации и парфюмерии. Одна из древнейших сохранившихся рукописей Древнего Египта, так называемый ''Папирус Эберса'' (XVI в. до н. э.), содержит ряд рецептов изготовления фармацевтических средств. Несмотря на то что эти рецепты не могут быть названы чисто химическими, поскольку они посвящены способам извлечения из растений различных соков и масел, они дают представление об операциях вываривания, настаивания, выжимания, сбраживания, процеживания и пр., свидетельствуя о хорошем знакомстве древних мастеров с многочисленными операциями, вошедшими впоследствии в арсенал методов, применяемых в химических лабораториях. Выше мы уже отмечали, что наряду с металлургией фармация является одной из областей, которую следует считать главным истоком дальнейшего развития экспериментальной химии.

В Древнем Египте получило широкое распространение ремесло мумификацпи трупов умерших. Долгое время не удавалось в точности восстановить некоторые операции ''консервирования'' трупов, доведенного до высокой степени совершенства. На основе тщательного исследования мумий, закончившегося в первой трети XX столетия, было установлено, что труп вначале закапывали на несколько недель в сухую природную соду - ''натрон'', или ''нитрон'',- встречающуюся в Египте (она образуется при высыхании естественных содовых озер). При этом в условиях жары труп почти полностью обезвоживался. Затем (или предварительно) из трупа вынимали внутренности и мозг, череп (иногда) заливали смолой, а полость живота заполняли ветвями благовонных растений. В некоторых случаях внутренности не вынимали. Далее труп заворачивали в ткань типа марли, длиной иногда в несколько сот метров, с применением благовонных средств. Лицо покойника гримировали, применяя свинцовый блеск, пиролюзит, окись меди, окрашенные глины и, вероятно, некоторые растительные краски. Сурьма (сернистая) для этой цели в древности не применялась. На лицо царских мумий клали маску из листового золота. Наконец, труп помещали в саркофаг. Искусство бальзамирования трупов возникло еще в Древнем царстве.

В качестве строительного вяжущего материала в Древнем мире применяли обычно гипс. В Индии такой гипсовый цемент обнаружен в постройках, относящихся приблизительно к 2000 г. до н. э. Известковые строительные растворы в Древнем мире долгое время не были известны. Это и понятно, так как известняк требует для обжига достаточно высокой температуры - около 1100oС.

Сосуд для перегонки (ок. 3500 г, до н. э.)

Кроме такого гипсового цемента, при кладке зданий в качестве вяжущих веществ применялся асфальт и битум, те же строительные растворы применялись в Ассирии и Вавилонии. Несколько слов скажем о средствах для письма, применявшихся в Древнем мире. Древнеегипетская бумага - ''папирус'' - широко применялась уже в Среднем царстве. Ее изготовляли из стеблей растения - нильской лилии. Стебли разрезали на узкие полоски, которые складывали друг около друга в два слоя крест-накрест на плоской каменной плите, затем покрывали куском ткани и выколачивали плоским камнем, без применения клея. Получалась цельная пленка, которую сушили, разглаживали и, наконец, лощили. С помощью такой простой техники изготовляли полосы папируса шириной 30-40 см и длиной иногда до 40 м. На папирусе писали тушью с помощью заостренной палочки.

Помимо папируса иногда применялся и пергамент - специально выделанные телячьи кожи. По пергаменту, кроме туши, писали золотом, серебром и золотоподобными составами.

В странах Древнего мира, конечно, существовали и другие разнообразные приемы ремесленной техники, имеющие более или менее близкое отношение к химии, о чем свидетельствуют имеющиеся в музеях археологические материалы. С течением времени, естественно, происходило, хотя и весьма медленно, дальнейшее накопление практического опыта и расширение круга используемых в ремесленной технике веществ и материалов. Об этом, в частности, можно судить по дошедшим до нас письменным памятникам, относящимся к так называемому эллинистическому периоду в истории Египта.