- •Дидактические и учебно-методические материалы по учебной дисциплине

- •2.1. Опорный конспект лекций

- •Тема 1. Предмет истории психологи.

- •Тема 2. Психологические воззрения в древности.

- •Тема 3. Психология в средневековый период и в эпоху Возрождения.

- •Тема 4. Психология Нового времени.

- •Тема 5. Развитие психологии в XVIII-XIX веках.

- •Тема 6. Развитие психологии внутри естествознания.

- •Тема 7. Оформление психологии как экспериментальной и самостоятельной науки.

- •Тема 8. Возникновение и развитие основных отраслей психологии.

- •Тема 9. Основные научные школы в зарубежной психологии хх столетия.

- •Тема 10. Отечественная психология в первой половине хх столетия.

- •Тема 11. Развитие отечественной психологии на современном этапе.

- •Тема 12. Современная зарубежная психология.

- •Cоциометрические тезисы.

- •Утверждаю

- •Утверждаю

- •План семинарского занятия

- •Перечень семинарских занятий

- •Утверждаю

- •Утверждаю

Тема 12. Современная зарубежная психология.

Современная зарубежная психология представляет из себя нечто неоднородное, в ней присутствует большое количество разнообразных школ и течений. Кроме того, современная зарубежная психология активно идет на взаимодействие с различными областями знаний. Мы хотим подчеркнуть, что речь идет не только о науке, а именно о знании. Психологи сегодня взаимодействуют не только с лингвистами или с социологами, нет. Взаимодействие существует и с представителями мистических учений, преимущественно восточного (Индия, Тибет, Китай) толка, с представителями ортодоксальных религий, с представителями нового язычества. Доминирует, безусловно, в сегодняшней зарубежной психологической науке когнитивное направление. О нем и начнем рассказ.

Когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию о мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение. Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических процессов. Трудно перечислить их подробно. Речь идет об ощущениях, восприятии, распознавании образов, внимании, процессах обучения. Можно также перечислить память, формирование понятий, мышление, воображение, процесс запоминания. Не забыты и психология языка, эмоций и процессы развития. Когнитивная психология охватывает и всевозможные сферы поведения. Все это требует очень широкого круга знаний, поэтому и диапазон изучения обширен. Но эта тема предполагает рассмотрение человеческой мысли с новых позиций, следовательно, наши взгляды на интеллектуальную сущность человека изменятся радикально.

Когнитивные психологи используют в качестве единицы психологического анализа процессы обмена информацией. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Как должен психолог рассматривать такой процесс? Один выход — это просто начать разговаривать на языке «стимул-реакция» (S-R). Некоторые психологи, особенно представители традиционного бихевиористского подхода уверены, что всю последовательность событий можно адекватно (и гораздо более детально) описать в таких терминах. Однако, хотя эта позиция и привлекает своей простотой, она не в состоянии описать те когнитивные системы, которые участвуют в подобном обмене информацией. Чтобы это сделать, необходимо определить и проанализировать конкретные компоненты когнитивного процесса и затем объединить их в большую когнитивную модель. Именно с такой позиции исследуют сложные проявления человеческого поведения когнитивные психологи. Приведем для примера таблицу. В левой ее части приведены некие положения, а в правой части — темы когнитивной психологии, связанные с этими положениями.

Предполагаемые когнитивные характеристики

Характеристика |

Тема в когнитивной психологии |

Способность обнаруживать и интерпретировать сенсорные стимулы |

Обнаружение сенсорных сигналов |

Склонность сосредотачиваться на некоторых сенсорных стимулах и игнорировать остальные |

Внимание |

Детальное знание физических характеристик окружения |

Знания |

Способность абстрагировать некоторые элементы события и объединять эти элементы в хорошо структурированный план, придающий значение всему эпизоду |

Распознавание образов |

Способность извлекать значение из букв и слов |

Чтение и переработка информации |

Способность сохранять свежие события и объединять их в непрерывную последовательность |

Кратковременная память |

Способность формировать образ «когнитивной карты» |

Мысленные образы |

Понимание каждым участником роли другого человека |

Мышление |

Способность использовать «мнемонические трюки» для воспроизведения информации |

Мнемоника и память |

Тенденция хранить языковую информацию в общем виде |

Абстрагирование речевых высказываний |

Способность решать задачи |

Решение задач |

Общая способность к осмысленным действиям |

Человеческий интеллект |

Понимание, что направление движения можно точно перешифровать в набор сложных моторных действий |

Языковое / моторное поведение |

Способность быстро извлекать из долговременной памяти конкретную информацию, нужную для применения непосредственно в текущей ситуации |

Долговременная память |

Способность передавать наблюдаемые события на разговорном языке |

Языковая переработка |

Знание, что объекты имеют конкретные названия |

Семантическая память |

Неспособность действовать совершенным образом |

Забывание и интерференция |

Приведенные положения можно объединить в более крупную систему, или когнитивную модель. Модель, которой обычно пользуются когнитивные психологи, называется МОДЕЛЬЮ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. С самого начала изучения когнитивных моделей важно понять их ограничения. Когнитивные модели, опирающиеся на модель переработки информации, — это эвристические построения, используемые для организации существующего объема литературы, стимуляции дальнейших исследований, координации исследовательских усилий и облегчения коммуникаций между учеными. Существует тенденция приписывать моделям большую структурную незыблемость, чем это может быть подтверждено эмпирическими данными. Модель переработки информации полезна для вышеперечисленных задач; однако, чтобы лучше отразить достижения когнитивной психологии, были разработаны и другие модели. Модель переработки информации предполагает, что процесс познания можно разложить на ряд этапов, каждый из которых представляет собой некую гипотетическую единицу, включающую набор уникальных операций, выполняемых над входной информацией. Предполагается, что реакция на событие, например, ответ: «А, да, я знаю, где эта выставка», является результатом серии таких этапов и операций. К их числу следует отнести восприятие, кодирование информации, воспроизведение информации из памяти, формирование понятий, суждение и формирование высказывания. На каждый этап поступает информация от предыдущего этапа, и затем над ней выполняются свойственные для данного этапа операции. Поскольку все компоненты модели переработки информации, так или иначе, связаны с другими компонентами, трудно точно определить начальный этап; но для удобства принято считать, что вся эта последовательность начинается с поступления внешних стимулов.

Эти стимулы не представлены непосредственно в голове индивида, но они преобразуются в значимые символы, в то, что некоторые когнитивные психологи называют «внутренними репрезентациями». На самом нижнем уровне энергия света (или звука), исходящая от воспринимаемого стимула, преобразуется в нервную энергию, которая в свою очередь обрабатывается на вышеописанных гипотетических этапах с тем, чтобы сформировать «внутреннюю репрезентацию» воспринимаемого объекта. Индивид понимает эту внутреннюю репрезентацию, которая в сочетании с другой контекстуальной информацией дает основу для ответа на задаваемый вопрос.

Модель переработки информации породила два важных вопроса, вызвавших значительные споры среди когнитивных психологов: какие этапы проходит информация при обработке? и в каком виде информация представлена в уме человека? На эти вопросы нет легкого ответа, но данная проблема исследуется. Среди прочего когнитивные психологи пытались ответить на эти вопросы путем включения в свои исследования методов и теорий из конкретных психологических дисциплин; некоторые их них описаны ниже.

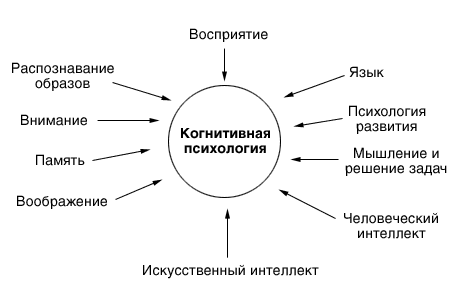

Современная когнитивная психология заимствует теории и методы из 10 основных областей исследований (Рисунок 1): восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, языковые функции, психология развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект и искусственный интеллект; каждую из которых следует рассмотреть отдельно.

Рис. 1. Основные направления исследований в когнитивной психологии.

Восприятие.

Отрасль психологии, непосредственно связанная с обнаружением и интерпретацией сенсорных стимулов, называется психологией восприятия. Из экспериментов по восприятию психологи хорошо знают о чувствительности человеческого организма к сенсорным сигналам и — что более важно для когнитивной психологии — о том, как интерпретируются эти сенсорные сигналы. Любое описание значительно зависит от способности индивида «видеть» существенные признаки окружения. «Видение», однако, — это непростая вещь. Чтобы воспринимались сенсорные стимулы надо, чтобы они имели определенную величину. Если же индивиду предстоит выполнить определенные сложные движения, эти признаки должны иметь определенную интенсивность. Кроме того, сама ситуация постоянно изменяется. По мере совершения действия появляются новые признаки. Отдельные признаки получают в перцептивном процессе преимущественную важность. Указательные знаки различаются по цвету, положению, форме и так далее. Многие изображения при движении постоянно меняются, и чтобы превратить их указания в действия, индивид должен быстро корректировать свое поведение. Экспериментальные исследования восприятия помогли идентифицировать многие из элементов этого процесса. Но исследование восприятия само по себе не может адекватно объяснить ожидаемые действия; здесь участвуют и другие когнитивные системы, такие как распознавание образов, внимание и память.

Распознавание образов.

Стимулы внешней среды не воспринимаются как единичные сенсорные события; чаще всего они воспринимаются как часть более значительного паттерна. То, что мы ощущаем (видим, слышим, обоняем или чувствуем вкус), почти всегда есть часть сложного паттерна, состоящего из сенсорных стимулов. Особенно сложно распознавание образов при чтении. Чтение — это сложное волевое усилие, при котором от читающего требуется построить осмысленный образ из набора линий и кривых, которые сами по себе не имеют смысла. Организуя эти стимулы так, чтобы получились буквы и слова, читающий может затем извлечь из своей памяти значение. Весь этот процесс, выполняемый ежедневно миллиардами людей, занимает долю секунды, и он просто поразителен, если учесть, сколько в нем участвует нейроанатомических и когнитивных систем.

Внимание.

Индивиды постоянно сталкиваются с несметным количеством признаков окружения. Если бы человек уделял внимание им всем (или почти всем), он точно никогда бы не добрался до своей цели. Хотя люди — это существа, собирающие информацию, очевидно, что при нормальных условиях мы очень тщательно отбираем количество и вид информации, которую стоит принимать в расчет. Наша способность к переработке информации, очевидно, ограничена на двух уровнях — сенсорном и когнитивном. Если нам одновременно навязывают слишком много сенсорных признаков, у нас может возникнуть «перегрузка»; и если мы пытаемся обработать слишком много событий в памяти, тоже возникает перегрузка. Последствием этого может оказаться сбой в работе.

Память.

Любой индивид составляет описание маршрута (способа) достижения цели, пользуясь памятью. В действительности память и восприятие работают вместе. При этом используется два вида памяти. Первый тип памяти удерживает информацию ограниченное время — достаточно долго, чтобы поддержать разговор. Эта система памяти хранит информацию в течение короткого периода — пока ее не заменит новая. Этот первый этап памяти называется кратковременной памятью (КВП), при этом индивиды используют часто особый ее вид, называемый рабочей памятью. C другой стороны, значительная часть описания действительности всегда бывает получена из долговременной памяти (ДВП). Наиболее очевидная часть здесь — знание языка. Мы всегда используем общеупотребительные термины, если хотим, чтобы собеседник нас понял. Индивид всегда извлекает слова из своей ДВП и использует их более-менее правильно. Кроме того, ДВП может участвовать в описании ситуации, когда мы за долю секунды воспроизводим информацию о событии, происшедшем несколько лет назад. Эта информация не поступает из непосредственного перцептивного опыта; она хранится в ДВП вместе с огромным количеством других фактов. Значит, информация, которой владеет индивид, получена им из восприятия, КВП и ДВП. Кроме того, мы можем сделать вывод, что индивид является мыслящим человеком, если вся эта информация будет им представлена в виде некоторой схемы, имеющей смысл.

Воображение.

Для того чтобы отвечать на задаваемые вопросы, индивид должен построить мысленный образ окружения. Этот мысленный образ имеет форму когнитивной карты: то есть своего рода мысленной репрезентации для множества ситуаций и объектов в этих ситуациях. Индивид должен быть способен извлечь из этой когнитивной карты значимые признаки, расположить их в осмысленной последовательности и преобразовать эти образы в языковую информацию, которая позволит партнеру построить сходную когнитивную карту. Затем эта повторно выстроенная когнитивная карта даст партнеру вразумительную картину ситуации, которая может быть потом преобразована в схему действия по определенному алгоритму.

Язык.

Чтобы правильно отвечать на вопросы, индивиду нужны обширные знания языка. Это подразумевает знание правильных названий для объектов и, что тоже важно, знание синтаксиса языка — то есть правил расположения слов и связей между ними. Здесь важно признать, что предлагаемые словесные последовательности могут не удовлетворить педантичного профессора филологии, но вместе с тем они передают некоторое сообщение. Почти в каждом предложении присутствуют существенные грамматические правила. Поэтому мы все можем понять, что имеется в виду. Кроме построения грамматически правильных предложений и подбора соответствующих слов из своего лексикона, индивид должен координировать сложные моторные реакции, необходимые для произнесения своего сообщения.

Психология развития.

Это еще одна область когнитивной психологии, которая весьма интенсивно развивается. Уже опубликованные теории и эксперименты по когнитивной психологии развития, значительно расширяют наше понимание того, как развиваются когнитивные структуры индивидов. Мы можем только заключить, что говорящих субъектов объединяет такой опыт развития, который позволяет им, более или менее, понимать друг друга.

Мышление и формирование понятий.

На протяжении всей своей жизни индивиды проявляют способность к мышлению и формированию понятий. Реальные ситуации взаимодействия свидетельствуют о способности собеседников варьировать свои схемы взаимодействия, ориентируясь на ответы партнера, свидетельствующие о степени его осведомленности об объектах и ситуациях. При этом партнеры способны справляться с затруднениями, возникающими из-за недостаточной осведомленности партнера, или из-за упорного его нежелания использовать отдельные объекты в схеме мира. Важную роль при этом играет единство используемых терминов и конгруэнтность в трактовке этих терминов.

Человеческий интеллект.

Индивиды всегда имеют некоторые предположения об интеллекте друг друга. Эти предположения включают — но не ограничиваются этим — способность понимать обычный язык, следовать инструкциям, преобразовывать вербальные описания в действия и вести себя соответственно законам своей культуры.

Искусственный интеллект.

В сегодняшней когнитивной психологии выделяется специальная сфера компьютерных наук, именуемая «Искусственный интеллект» (ИИ). Она нацелена на моделирование познавательных процессов человека. Эта сфера оказала огромное влияние на развитие когнитивной науки — особенно с тех пор, как для компьютерных программ искусственного интеллекта потребовались знания о том, как люди обрабатывают информацию. В рамках этой сферы активно обсуждается вопрос о том, может ли «совершенный робот» имитировать человеческое поведение. Для этого необходимо создать некоего сверхробота, овладевшего всеми способностями человека, связанными с восприятием, памятью, мышлением и языком. Существенно важным для носителя искусственного интеллекта будет заложенная в него способность распознавать свои ошибки и корректировать их.

Начиная с конца 50-х годов прошлого столетия, интересы ученых снова сосредоточились на внимании, памяти, распознавании образов, образах, семантической организации, языковых процессах, мышлении и других «когнитивных» темах, однажды сочтенных под давлением бихевиоризма неинтересными для экспериментальной психологии. По мере того, как психологи все более поворачивались лицом к когнитивной проблематике, организовывались новые журналы и научные группы. Вскоре стало ясно, что когнитивная психология сильно отличается от той экспериментальной психологии, что была в моде в 30-х и 40-х годах. Среди важнейших факторов, обусловивших эту неокогнитивную революцию, были такие:

«Неудача» бихевиоризма. Бихевиоризму, который вообще изучал внешние реакции на стимулы, не удалось объяснить разнообразие человеческого поведения. Стало, таким образом, очевидным, что внутренние мысленные процессы, косвенно связанные с непосредственными стимулами, влияют на поведение. Некоторые полагали, что эти внутренние процессы можно определить и включить их в общую теорию когнитивной психологии.

Возникновение теории связи. Теория связи спровоцировала проведение экспериментов по обнаружению сигналов, вниманию, кибернетике и теории информации — во всех областях, существенных для когнитивной психологии.

Современная лингвистика. В круг вопросов, связанных с познанием, были включены новые подходы к языку и грамматическим структурам.

Изучение памяти. Исследования по вербальному научению и семантической организации создали крепкую основу для теорий памяти, что привело к развитию моделей систем памяти и появлению проверяемых моделей других когнитивных процессов.

Компьютерная наука и другие технологические достижения. Компьютерная наука и особенно один из ее разделов — искусственный интеллект (ИИ) — заставили пересмотреть основные постулаты, касающиеся обработки и хранения информации в памяти, а также научения языку. Новые устройства для экспериментов значительно расширили возможности исследователей. Очень долго в представлениях о характере построения картины мира у индивидов базировались на идее о том, что знания в значительной степени опираются на сенсорные входные сигналы. Это представление возникло еще у греческих философов и через ученых эпохи Ренессанса дошло до наших дней. Но идентичны ли внутренние репрезентации мира его физическим свойствам? Все больше свидетельств того, что многие внутренние репрезентации реальности — это не то же самое, что сама внешняя реальность — то есть они не изоморфны. Работа Толмена с лабораторными животными заставляет предположить, что информация, полученная от органов чувств, хранится в виде абстрактных репрезентаций. Исследования 1975 года показали следующее. Репрезентация информации в памяти не является точным воспроизведением реальной жизни; на самом деле это сочетание информации, умозаключений и реконструкций на основе знаний о зданиях и мире вообще. Таким образом, можно утверждать, что наши представления о мире не обязательно идентичны его действительной сущности. Конечно, репрезентация информации связана с теми стимулами, которые получает наш сенсорный аппарат, но она также подвергается значительным изменениям. Эти изменения, или модификации, связаны с нашим прошлым опытом, результатом которого явилась богатая и сложная сеть наших знаний. Таким образом, поступающая информация абстрагируется (и до некоторой степени искажается) и хранится затем в системе памяти человека. Такая позиция когнитивных психологов отнюдь не отрицает, что некоторые сенсорные события непосредственно аналогичны своим внутренним репрезентациям. Однако она предполагает, что сенсорные стимулы могут при хранении подвергаться (и часто это так и есть) абстрагированию и модификации, являющихся функцией богатого и сложно переплетенного знания, структурированного ранее.

Таким образом, можно сказать, что предметом когнитивной психологии являются модели познавательных процессов. Наиболее заметными представителями когнитивной психологии принято считать Джорджа Миллера, Джерома Бруннера, Ульрика Найссера. При этом, традиционно, в число заметных предшественников когнитивной психологии относят швейцарского психолога Жана Пиаже. Именно его теория стадиального развития интеллекта подсказала когнитивным психологам большое количество основополагающих идей. Ключевой из них является идея о решающей роли социальных факторов на развитие интеллекта. Познавательные процессы человека становятся фокусом психологических исследований после появления работы Дж. Бруннера в 1956 году. Вначале когнитивная психология оформляется как школа «новый взгляд» и лишь затем приобретает свое нынешнее название. Когнитивная психология, в первую очередь, развивается как альтернатива бихевиоризму. Во многом это связано с тем обстоятельством, что большинство представителей этой школы родились и работают в США, где позиции бихевиоризма традиционно сильны. В рамках когнитивного подхода поведение рассматривается как опосредованное познавательными (когнитивными) факторами. Применяемые в ней модели познавательных процессов позволяют по-новому взглянуть на сущность психической жизни человека. Считается, что когнитивная (познавательная) активность связана с приобретением, организацией и использованием знания. Такая активность характерна для всех живых существ, и, в особенности, для человека. Время показало ограниченность применяемого в когнитивной психологии информационного подхода. Поэтому современные представители этой школы активно используют схемы генетической психологии (Ж. Пиаже), культурно-исторической психологии (Л.С. Выготский), деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев).

Когнитивная психология имеет в своей основе ряд аксиоматических предпосылок, предложенных Хабером в 1964 году:

Представление о поэтапной переработке информации, т. е. о том, что стимулы внешнего мира проходят внутри психики через ряд последовательных преобразований;

Допущение об ограниченной емкости системы переработки информации. Именно ограниченность способности человека осваивать новую информацию и прообразовывать уже существующую заставляет искать наиболее эффективные и адекватные способы работы с ней. Эти стратегии, в гораздо большей степени, чем соответствующие им мозговые структуры, моделируют когнитивные процессы;

Вводится постулат о кодировании информации в психике. Данный постулат фиксирует предположение о том, что физический мир отражается в психике в особой форме, которую нельзя свести к свойствам стимуляции.

В последние годы к числу постулатов добавлена теория уровней переработки информации. В настоящее время когнитивная психология стала одним из самых влиятельных направлений мировой психологической мысли. Можно с уверенностью говорить о том, что трое из четырех выпускников психологических факультетов за рубежом ориентируются именно на это психологическое направление.

Другим принципиально новым направлением в современной зарубежной психологии является экзистенциальный подход. Он отличается от личностно-центрированного подхода – другого важнейшего течения гуманистической психологии – прежде всего качественной оценкой сущности человека и трактовкой источников процесса становления. Экзистенциальная позиция состоит в том, что сущность человека не задана изначально (как следует из концепций А. Маслоу и К. Роджерса), а обретается человеком в процессе индивидуального поиска собственной уникальной идентичности. При этом с экзистенциальной точки зрения в природе человека есть не только позитивный потенциал, но и негативные, даже деструктивные возможности – и поэтому все зависит от личных выборов самого человека, за которые он и несет персональную ответственность. Осуществлять такие выборы и принимать ответственность за свою жизнь многим людям оказывается весьма непросто. Вот как пишет Дж. Бюджентал о своем движении от личностно-центрированной позиции к позиции экзистенциальной.

"Хотя я сохранял (и сохраняю, по сей день) приверженность роджерианскому уважению человеческого достоинства и автономии, моя клиническая практика научила меня, что некоторые пациенты требуют иных терапевтических средств. По мере того как расширялся круг моих пациентов (особенно с тех пор, как в него вошли люди без высшего образования), я обнаружил, что роджерианская позиция, являясь по сути рефлексивной, не оказывает значимого влияния на некоторых людей. Я также заметил, что даже наиболее преданные клиентцентрированные терапевты использовали в своей работе и другие измерения. Исходя из этого опыта, я уверился в том, что могу помочь некоторым людям глубже уйти в их субъективность, если в наших беседах я буду более активен". Признание возможности – а часто и необходимости – существенно более твердой и активной позиции консультанта составляет важную отличительную особенность экзистенциально-гуманистической психотерапии. Следует заметить, что одним из объектов критики современных представителей данной школы стало нейролингвистическое программирование личности, как методологический подход.

Вернемся, однако, к важнейшей экзистенциальной проблеме индивидуальных жизненных выборов. Эти выборы связаны, прежде всего, с решением фундаментальных вопросов человеческого бытия – экзистенциальных проблем, которые выступают "условиями существования" человека как человека. Разные авторы формулируют эти проблемы по-разному, но, если отвлечься от деталей, то можно свести их к четырем главным "узлам", каждый из них содержит в себе антиномии-полярности – в пространстве которых, собственно, человеку и надлежит делать экзистенциальные выборы:

проблемы жизни и смерти;

проблемы детерминизма, свободы и ответственности;

проблемы смысла и его утраты;

проблемы общения и одиночества.

Необходимость решать эти острейшие проблемы и невозможность сделать это однозначно и окончательно – это одна из важнейших причин, порождающих глубинное беспокойство человека – экзистенциальную тревогу. В отличие от классического психоанализа, где любая тревога рассматривается как негативное явление, требующее купирования, экзистенциалисты считают эту "базовую тревогу" неотъемлемым атрибутом полноценного бытия человека. Еще одно существенное отличие экзистенциального подхода от просто гуманистической психологии – акцент не столько на индивиде как таковом, сколько на взаимоотношениях человека с Миром. Как утверждает Виктор Франкл, "если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир". Отсюда понятен пристальный интерес к особенностям системы "Я – и - Мир" клиента, стремление понять каждую – даже, на первый взгляд, сугубо индивидуальную – проблему в контексте его взаимоотношений с другими людьми, с Миром. Из всех перечисленных особенностей экзистенциальной концепции личности вытекает еще одно фундаментальное положение – индетерминизм. Как справедливо подчеркивал Людвиг Бинсвангер, "тот факт, что наша жизнь детерминирована силами природы – это только часть правды; другая ее часть заключается в том, что мы сами детерминируем эти силы, как и нашу собственную судьбу". Принцип индетерминизма означает, что человеческая жизнь не может быть до конца объяснена никакими объективными "законами", внешними причинами, внеличностными "факторами". Именно в самом главном – на уровне экзистенциальных проблем осуществления собственной жизни – человек не может быть "просчитан", предсказан и управляем. А это, в свою очередь, имеет принципиально важные методологические и методические следствия, которые также резко отличают экзистенциальный подход от большинства других психологических концепций. Важнейшей "особенностью экзистенциальной парадигмы в психологии является то, что она, по сути, отказалась от экспериментальных исследований как аморальных. Равноправность позиций психолога и клиента, взаимный риск и ответственность при наделении другого правом свободного выбора – в этом, безусловно, четко проявляется новый уровень отношения к человеку, и к миру в целом". Отказавшись от экспериментов, экзистенциалисты выбирают своей методологической основой феноменологию. Это означает, прежде всего, отказ от объективного анализа изолированных психологических характеристик и рассматривание любого "феномена в качестве выражения или проявления той или иной личности". Кроме того, феноменологическая методология в качестве основного предмета исследования выбирает "человеческий опыт" и использует такие исследовательские методы, которые позволяют увидеть и понять этот опыт максимально полно, точно и "по-человечески", – беседа, наблюдение, самонаблюдение и другие качественные методы.

Примыкает к экзистенциально-гуманистическому подходу теория австрийского психиатра и психолога В. Франкла. Он является автором концепции логотерапии, согласно которой движущей силой человеческого поведения является стремление найти и реализовать существующий во внешнем мире смысл жизни. Человек не задает этот вопрос, а отвечает на него своими реальными поступками. Роль смысла выполняют ценности - смысловые универсалии, обобщающие опыт человечества. Франкл описывает три класса ценностей, позволяющих сделать жизнь человека осмысленной: ценности творчества (в первую очередь труд); ценности переживания (в частности, любовь) и ценности отношения (сознательно вырабатываемая позиция в критических жизненных обстоятельствах, которые невозможно изменить). Осуществляя смысл, человек осуществляет тем самым себя; самоактуализация - это лишь побочный продукт осуществления смысла. Совесть - орган, который помогает человеку определить, какой из потенциальных смыслов, заложенных в ситуации, является для него истинным. Франкл выделял три онтологических измерения (уровня существования) человека: биологическое, психологическое и поэтическое, или духовное. Именно в последнем локализованы смыслы и ценности, играющие определяющую по отношению к нижележащим уровням роль в детерминации поведения. Воплощением самодетерминации человека выступают способности: к самотрансценденции, направленности вовне себя; к самоотстранению; к принятию позиции по отношению к внешним ситуациям и самому себе. Свобода воли в понимании Франкл неразрывно связана с ответственностью за совершаемые выборы, без которой она вырождается в произвол. Логотерапия строится на осознании пациентом ответственности за нахождение и реализацию смысла своей жизни в любых, даже критических жизненных обстоятельствах.

Франкл вошел в психологию как основатель третьей Венской психотерапевтической школы. Первой Венской школой стал психоанализ 3. Фрейда, вторую школу “индивидуальной психологии” создал А. Адлер. Франкл занимался психотерапевтической практикой, и уже к концу 30-х годов стал отмечать, что его клиентов чаще волнуют не проблемы подавленных сексуальных влечений, как во времена Фрейда, а потери смысла жизни, жизненных ценностей, одиночества и тому подобное. Он формулирует положение о том, что у каждого времени есть свои психологические проблемы и неврозы. К началу Второй мировой войны была закончена рукопись первой книги — “Врачевание души”, где развивались основные идеи новой концепции личности. В центре ее — учение о врожденной тенденции поиска смысла жизни. Но война изменяет всё: на четыре года Франкл становится узником фашистских концлагерей. Опыт человеческих страданий и “упрямства духа”, который помогал выжить в лагерях смерти, по-новому высвечивает основные идеи его учения. Освобожденный из концлагеря советскими войсками Франкл по-другому выстраивает здание психологии личности. В его теории экзистенциального анализа теперь можно выделить несколько компонентов: о духовной сущности человека и свободе воли; смысле жизни и ценностях; о логотерапии. Учение о духовной сущности человека является главным стержнем взглядов Франкла, вокруг которого он выстраивает свои другие теоретические концепции: “Человек — это больше, чем психика: человек — это дух”. Каждый из нас чувствует, осознает в себе духовное начало. Но традиционно феномен духовности осмыслялся в богословии, философии, литературе, искусстве. Франкл, вслед за Юнгом и Роджерсом, вводит понятие духовности в категориальный строй современной психологии и выделяет его наиболее существенные проявления и характеристики. Духовность рассматривается им как духовное начало, которое, как искра божья, заложено в душу каждого человека и объединяет всех людей. Это соприсутствие сущего всему сущему. В сфере человеческой духовности он выделяет слои сознательной и подсознательной духовности. Слой подсознательной духовности содержит источники и корни всего сознаваемого. “Дух покоится на бессознательном”. Франкл анализирует ведущие проявления бессознательного духовного. К ним он относит прежде всего совесть, или нравственную интуицию. Совести открывается то, что еще не существует, а лишь должно существовать. Это — духовная антиципация, предвосхищение, Бог в душе человека, он подсказывает “то, что надо”. Далее духовное бессознательное, по Франклу, проявляется в познавательной и художественной интуиции. Вдохновение коренится в сфере бессознательной духовности. Художник творит по вдохновению, и поэтому источники его творчества находятся и остаются во тьме, которую сознание не в состоянии осветить ПОЛНОСТЬЮ. Еще одна сфера проявления бессознательной духовности человека — это любовь. Франкл отмечает, что полное духовное соприсутствие или событие возможно лишь между равными друг другу сущими. Полную отдачу себя другому без остатка он называет любовью. Это способность понять человека в его сути, уникальности и в его потенциальных возможностях. Любовь своим духовным взором предвосхищает нереализованные перспективы личностного и духовного развития человека, открывает в нем то, что только может быть. Далее, анализируя основные проявления духовности человека, Франкл выделяет несколько фундаментальных духовных побуждений. К ним он относит следующие побуждения:

- интенциональность, или изначальная индивидуальная открытость миру. “Сущность человека включает в себя его направленность на что-то или на кого-то, на дело или на человека, на идею или на личность! И лишь поскольку мы интенциональны, постольку мы экзистенциональны... Человек здесь не для того, чтобы наблюдать или отражать самого себя, он здесь для того, чтобы представлять себя, поступаться собой, чтобы познавая и любя, отдавать себя”.

- стремление к самотрансценденции, или выходу человека за пределы самого себя, в его направленности реализовать себя в своих ценностях, смыслах, поступках; стремление к самоотражению, или саморегуляции.

Внутренним источником данных побуждений является свободная воля. Учение о духовности и свободе воли у Франкла взаимосвязаны. Духовность, свобода и ответственность рассматриваются им как основные экзистенциалы человеческого существования. Духовность человека реализуется через его внутреннюю свободу. “Необходимость и свобода локализированы не на одном уровне: свобода возвышается, надстроена над любой необходимостью. Причиненные цепи всегда и везде замкнуты и в то же время разомкнуты в высшем измерении, открыты для высшей “причиненности”. Над свободой воли возвышается только божественное провидение.

Франкл характеризует свободу человека по отношению к влечениям, наследственности и обстоятельствам внешней среды. Во взаимодействии со всеми этими факторами человек может выработать свое отношение, позицию, сказать им “да” или “нет”. Но свобода не сводится к этим трем категориям, они понимаются более широко. Это свобода взять на себя ответственность за свою судьбу, свобода изменяться, быть таким, стать другим. Человек решает за себя, а решение за себя есть формирование себя.

Теория экзистенциального анализа признает человека свободным, но лишь условно. Он часто ограничен субъективными обстоятельствами. Реализуя свою свободу, он делает выборы и берет на себя ответственность за их выполнение. Свобода, лишенная ответственности, вырождается в произвол. Человек ответствен за аутентичность своего бытия, за нахождение и реализацию смысла своей жизни, за свою жизнь. Другое направление в теории экзистенциального анализа — учение о смысле жизни и ценностях. Обобщая свои жизненные и клинические наблюдения, Франкл формулирует тезис о том, что человек стремится обрести смысл жизни, и ощущает вакуум, или фрустрацию, если это стремление остается нереализованным. Это изначальное духовное стремление присуще всем людям, является основным двигателем поведения и развития личности, но далеко не всегда достаточно отчетливо осознается. Смысл жизни для человека всегда существует, даже при особых, самых трудных и безысходных обстоятельствах. Для человека смысл его бытия не субъективен, он не изобретает его, а находит в мире, в объективной действительности, но этот смысл уникален и неповторим для каждого. Франкл говорит о конкретном смысле жизни данной личности в данной ситуации. Любой период жизненного пути индивида, каждая ситуация несет в себе свой смысл, разный для разных людей, но для человека он является единственным, истинным. В нахождении смыслов помогают совесть, то есть нравственная интуиция, а также интуиция — познавательная и художественная. Франкл вводит в психологию разработанное историками, например, А. Тойнби, понятие сверхсмысла, то есть смысла Вселенной, смысла бытия, смысла истории. Эта категория трансцендентна человеческому существованию, поэтому о ней мы не может знать, можем только предполагать, что она осуществляется через историю, судьбы народов, отдельных людей. Смысл жизни всегда может быть найден для каждого человека. Но найти свой уникальный смысл в конкретных обстоятельствах — это только половина дела. Надо еще его реализовать. Для этого дана свобода воли, чтобы найти и реализовать его, даже если свобода заметно ограничена объективными обстоятельствами. Человек несет ответственность за осуществление уникального смысла своей жизни. Наиболее обобщенные жизненные смыслы Франкл рассматривает как жизненные ценности. Он выделяет три группы: ценности творчества, ценности переживаний и ценности отношений. Этот ряд отражает три основных пути, какими можно найти смысл жизни. Первый путь — что он дает миру в своих творениях. Второй путь — что он берет от мира в своих встречах и переживаниях. Третий путь поиска смысла жизни — это рассмотрение тех позиций, которые занимает индивид по отношению к партнерам или к ситуациям. Среди этих групп ценностей приоритет принадлежит ценностям творчества, которые реализуются через труд. Ценности творчества связаны с изначальным духовным побуждением человека к трансценденции, стремлениям к выходу за пределы себя и реализации себя в деяниях, творениях, служении людям. В соответствии с этим самоактуализация, по Франклу, является не самоцелью, а одним из результатов творческой деятельности. Ценность переживаний — другой путь обретения осмысленности жизни. В этом плане Франкл раскрывает ценностный потенциал любви и потенциал страданий, которые выступают как источники эмоционально-духовного насыщения. Вместе с тем и любовь, и страдания не являются необходимым условием осмысленности жизни. Индивид, который никогда не любил и не был любим, тем не менее, может организовать свою жизнь весьма осмысленным образом. Третья группа — ценности отношения, которым Франкл придает наибольшее значение. Человек, пишет он, далеко не всегда может изменить обстоятельства, но в его силах изменить отношение к ним. При любых обстоятельствах он свободен занять осмысленную позицию к обстоятельствам, возвысить или минимизировать их значение для себя. Как только мы добавляем ценности отношений к другим категориям ценностей, становится очевидным, что человеческое существование никогда не может оказаться бессмысленным по своей внутренней сути. Жизнь человека сохраняет свой смысл до конца — до последней минуты. И, наконец, еще одно направление в творческом наследии Франкла — предложенный им новый метод психотерапии — логотерапия. Логотерапия (от древнегреческого “логос” — смысл) ставит своей задачей помочь человеку в его поисках смысла жизни. Согласно логотерапии, борьба за смысл жизни является основной движущей силой человека. Отсутствие смысла порождает у человека состояние, которое Франкл назвал “экзистенциальной фрустрацией”. Субъективно оно переживается как ощущение внутренней пустоты, бессмысленности существования. Это состояние может углубляться и порождать специфические смысловые неврозы. Такие неврозы причинно коренятся в особой духовной сфере личности, в которой локализованы смыслы. Франкл назвал ее “поэтическим измерением” человека. Логотерапия направлена на то, чтобы помочь человеку найти его единственный, уникальный смысл в данной ситуации. И это должен сделать он сам. Логотерапия ставит целью расширение возможностей клиентов видеть весь спектр потенциальных смыслов, которые может содержать в себе данная ситуация. Здесь используется метод духовно-ориентированного диалога, позволяющий подтолкнуть клиента к открытию им для себя адекватного смысла. Франкл показал, что наибольшие практические достижения логотерапии связаны с ценностями отношений, с нахождением людьми смысла своего существования в ситуациях, представляющихся крайне трудными или безвыходными.

Еще одним направлением в современной зарубежной психологии является социометрия. Сам термин "Социометрия" возник в конце XIX века в связи с описанием возможных способов измерения социального влияния одних групп людей на другие. Теоретическое и идеологическое обоснование социометрии как метода познания и измерения социальных явлений дал Я.(Дж).Л. Морено. Во-первых, социометрия есть общая теория социальных групп; во-вторых, социометрия означает всякое измерение всех социальных отношений; в-третьих, социометрией называется математическое изучение психологических свойств населения, экспериментальная техника и результаты, полученные при применении количественного и качественного метода. Объектом социометрической теории являются реально существующие малые социальные группы, имеющие достаточный опыт совместной групповой жизни. Предметная область социометрии - эмоциональные отношения людей в группах (симпатии, неприязнь, безразличие). Созданная на основе взглядов К. Маркса, О. Конта и 3. Фрейда, социометрия противопоставляется как бихевиоризму, наблюдающему лишь внешнее поведение людей, так и фрейдизму с его акцентом на внутренних, глубинных процессах человеческого поведения. По Морено, эмоциональные отношения людей в группах представляют атомистическую структуру общества, которая недоступна простому наблюдению и может быть вскрыта только с помощью социальной микроскопии. "Микросоциология, писал Морено, фактически возникла с появлением моей теории "социальной микроскопии". В соединении с социометрическими приемами она положила начало теоретическим и практическим основам микросоциологии". Изучение "первичных атомистических структур человеческих отношений" рассматривалось Морено как "предварительная и необходимая основная работа для большинства макросоциологических исследований". Одно из центральных понятий этой теории - теле, - термин, означающий простейшую единицу чувства, передаваемую от одного индивида к другому, детерминирующую количество и успешность межличностных отношений, в которых они вступают.

Суть "общей теории социометрии" состоит в утверждении того, что социальные системы являются притягательно-отталкивающе-нейтральными системами, включающими в себя не только объективные, внешне проявляемые отношения (макроструктура), но и субъективные, эмоциональные отношения, часто невидимые внешне (микроструктура). Цель социометрической теории сформулировать законы эмоциональных отношений в группах.

Основные положения теории Морено:

Социальный атом общества - это не отдельный индивид, а их сосуществование;

Закон социальной гравитации: сплочённость группы прямо пропорциональна влечению участников друг к другу;

Социологический закон: высшие формы коллективной организации развиваются из простых форм;

Социодинамический закон: внутри некоторых групп человеческие привязанности распространяются неравномерно.