- •1.2. Основные этапы развития лекарствоведения

- •1.3. Краткая история отечественного лекарствоведения

- •1.4. Методы исследования, применяемые в фармакологии

- •1.5. Пути получения новых лекарственных веществ

- •2. Общая фармакология

- •2.1. Пути введения лекарственных веществ в организм

- •2.2. Фармакокинетика

- •2.2.1. Резорбция лекарственных веществ

- •2.2.2. Распределение лекарственных веществ в организме

- •2.2.3. Биотрансформация лекарственных веществ

- •2.2.4. Пути выведения лекарственных веществ из организма

- •2.3. Фармакодинамика и факторы, влияющие на нее

- •2.3.1. Влияние химической структуры лекарственного вещества на его фармакодинамику

- •2.3.2. Доза и принципы дозирования

- •2.3.3. Лекарственная форма и ее значение в проявлении фармакодинамики

- •2.3.5. Фармакодинамические эффекты при одновременном введении двух и более лекарственных веществ

- •2.3.6. Отрицательные фармакодинамические эффекты при повторных введениях лекарственных веществ

- •2.3.7. Виды действия лекарственных веществ

- •2.4. Механизм действия лекарственных веществ

- •2.5. Положительное и отрицательное действие лекарственных веществ

- •2.6. Взаимосвязь между фармакодинамическим и фармакотерапевтическим комплексом эффектов лекарственных веществ

- •2.7. Общие принципы лечения при отравлении лекарственными веществами

- •2.8. Классификация лекарственных веществ

2.2.3. Биотрансформация лекарственных веществ

Все лекарственные вещества в организме животных включаются в обменные процессы на различных морфологических и биохимических уровнях, непосредственно или опосредованно подвергаясь в разной степени выраженным структурным и биохимическим изменениям. У значительной части фармакологических веществ биотрансформация осуществляется в больших размерах, а у меньшей части биохимические превращения выражены в малой степени. Поэтому в первом случае элиминация (от лат. Но — биохимические, transformare — преобразовывать, превращать) фармакологических веществ в основном происходит в форме продуктов превращений в более простые соединения или в виде более сложных высокомолекулярных образований, а во втором случае лекарственные вещества будут выводиться преимущественно в неизмененном виде. Однако нет лекарственных веществ, совершенно не подвергающихся биотрансформации.

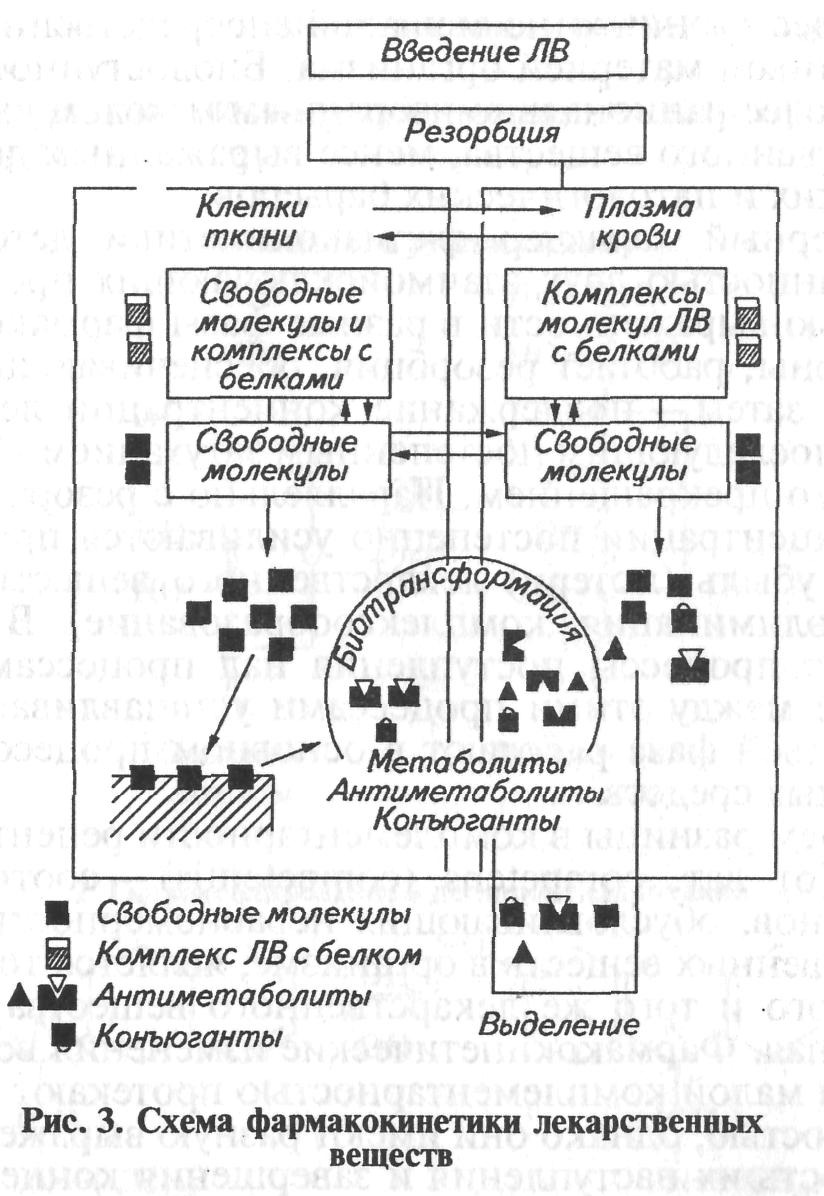

В организме нет специфических морфологических образований и химических компонентов специфического назначения, обеспечивающих биотрансформацию лекарственных веществ. Несмотря на то что химическая структура большинства лекарств резко отличается от химической структуры питательных веществ и веществ лекарственных, поступающих в организм с давних исторических времен с кормом, все же разнонаправленная биотрансформация происходит с помощью тех же процессов, которые действуют в организме и при превращениях питательных веществ (рис. 3).

Все виды биотрансформации в организме осуществляются с помощью различного сочетания комплекса ферментов. Быстрее и полнее биотрансформируются те соединения, с которыми этот вид животного чаще всего встречается в результате поступления в организм с кормом и водой.

Уровень биотрансформации определяется рядом факторов: химической структурой вещества, возрастом, полом, видом, биодоступностью, патологическим состоянием и др. Общеизвестно, что между интенсивностью обменных процессов в организме животного и интенсивностью метаболизма и выведения из организма лекарственных веществ и их продуктов распада имеется прямая зависимость. Например, более интенсивно метаболизм питательных веществ протекает у птицы, молодых животных и мужских индивидуумов, поэтому и биотрансформация фармакологических веществ более быстро и полнее осуществляется у животных с более интенсивным течением биохимических процессов.

Интенсивность биотрансформации определяется не только интенсивностью обмена веществ, но и наличием ферментных систем, а также видовых и индивидуальных генетических различий. Например, наличие у кроликов атропиназы позволяет им поедать белену без эффекта отравления атропином. Препараты ртути у животных с многокамерным желудком вызывают токсический эффект, тогда как у животных с однокамерным желудком токсические явления отсутствуют при соблюдении дозы. Скорость превращения лекарственных веществ в значительной степени зависит от наличия биодоступности, т. е. каждое лекарственное вещество в наибольшей степени проявляет свой фармакологический и терапевтический эффект в тех случаях, когда молекулам фармакологического вещества ничто не мешает непосредственно взаимодействовать с живой материей организма. Биодоступность обеспечивается наиболее рационально избранным методом введения, формой лекарственного вещества, менее выраженным действием физиологических и патологических барьеров.

Закономерный характер фармакокинетики детерминируется взаимосвязанностью двух взаимоисключающих процессов с разной степенью выраженности в разные фазы фармакокинетики. С одной стороны, работает резорбция, обеспечивающая резкое повышение, а затем — поддержание концентрации лекарственного вещества с последующим постепенным затуханием этого процесса и полным его прекращением. Параллельно с резорбцией и повышением концентрации постепенно усиливаются процессы, работающие на убыль (потери) лекарственного вещества (биотрансформация, элиминация, комплексообразование). В первую фазу превалируют процессы поступления над процессами убыли; во второй фазе между этими процессами устанавливается равновесие, а в третьей фазе работают в основном процессы на потерю лекарственных средств.

Следствием разницы в комплементарности рецепторов, компетентности [от лат. competens (competentis) — соответствующий] клеток органов, обусловливающих неравномерность распределения лекарственных веществ в организме, является то, что концентрация одного и того же лекарственного вещества в различных органах разная. Фармакокинетические изменения во всех органах с высокой и малой комплементарностью протекают с одинаковой закономерностью, однако они имеют разную выраженность и разновременность их наступления и завершения концентрационных изменений (см. рис. 2).

В зависимости от направленности метаболизма лекарственных веществ выделяют два возможных пути: распад с образованием менее сложных и менее токсичных соединений или конечных продуктов; использование молекул лекарственного вещества для синтеза более сложных в биохимическом отношении соединений.

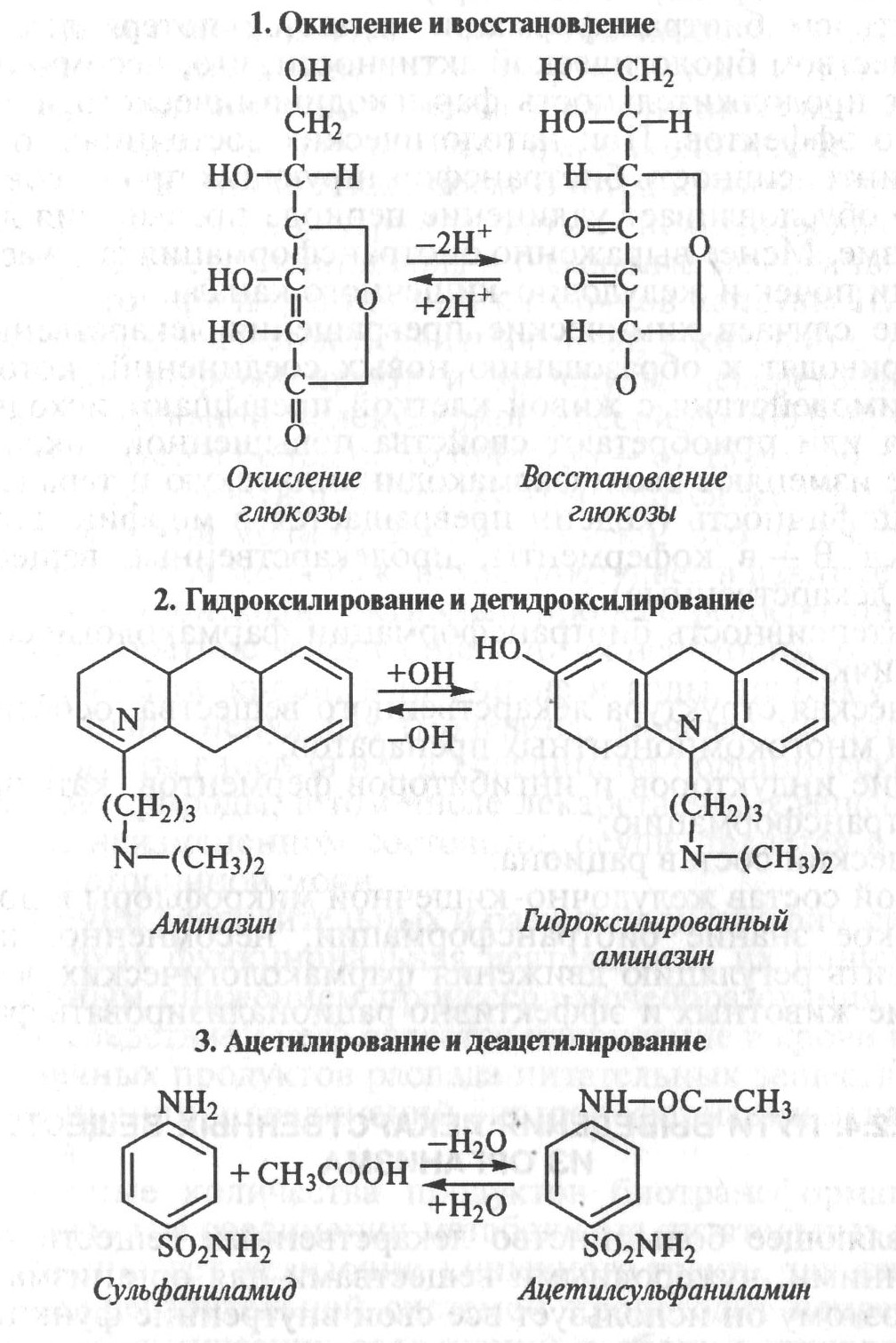

Молекулы лекарственных веществ в зависимости от их химической структуры могут подвергаться аминированию и дезаминированию, карбоксилированию и декарбоксилированию, ацетилированию и деацетилированию, окислению и восстановлению, фосфорилированию и дефосфорилированию, гидролизу и биосинтезу и др.

Б иотрансформации

подвергаются не только те, которые на

100 % для организма являются чужеродными

(химиотерапевтичес-кие, наркологические,

снотворные, анальгетики, антипиретики

и др.), но и те, биосинтез которых

осуществляется в самом организме

(гормоны, нейромедиаторы, ферменты,

иммунокорректоры и др.), а также растения

(витамины, алкалоиды, гликозиды,

фитогормоны, стимуляторы ЦНС и др.).

Биотрансформация этих веществ

происходит в силу действия закономерного

процесса самообновления.

иотрансформации

подвергаются не только те, которые на

100 % для организма являются чужеродными

(химиотерапевтичес-кие, наркологические,

снотворные, анальгетики, антипиретики

и др.), но и те, биосинтез которых

осуществляется в самом организме

(гормоны, нейромедиаторы, ферменты,

иммунокорректоры и др.), а также растения

(витамины, алкалоиды, гликозиды,

фитогормоны, стимуляторы ЦНС и др.).

Биотрансформация этих веществ

происходит в силу действия закономерного

процесса самообновления.

Для иллюстрации биотрансформации можно привести некоторые примеры.

Кофеин — производное пурина. Производными пурина являются также аденин и гуанин — основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. Таким образом, кофеин может быть использован в организме для биосинтеза нуклеотидов, а следовательно, и нуклеиновых кислот.

Биотрансформация лекарственных веществ осуществляется многими ферментами, но преимущественно ферментами, концентрирующимися в лизосомах печеночных клеток. Биотрансформация происходит также и при участии внутриклеточных и внеклеточных ферментов в различных органах и тканях (желудочно-кишечный канал, кровь, почки и др.).

Следствием биотрансформации является потеря лекарственным веществом биологической активности, что, несомненно, лимитирует продолжительность фармакодинамического^и терапевтического эффектов. При патологических состояниях, особенно печени, интенсивность биотрансформирующих процессов снижается, что обусловливает удлинение периода пребывания лекарств в организме. Менее выраженно биотрансформация снижается при патологии почек и желудочно-кишечного канала.

В ряде случаев химические превращения лекарственных веществ приводят к образованию новых соединений, которые по силе взаимодействия с живой клеткой превышают исходные соединения или приобретают свойства повышенной токсичности, или даже изменяют свою фармакодинамическую и терапевтическую специфичность (кодеин превращается в морфин, витамины комплекса В — в коферменты, пролекарственные вещества — в истинно лекарственные).

На интенсивность биотрансформации фармакологических веществ влияют:

химическая структура лекарственного вещества, особенно при введении многокомпонентных препаратов;

наличие индукторов и ингибиторов ферментов, катализирующих биотрансформацию;

химический состав рациона;

видовой состав желудочно-кишечной микрофлоры и др.

Глубокое знание биотрансформации, несомненно, поможет осуществить регуляцию движения фармакологических веществ в организме животных и эффективно рационализировать фармакотерапию.