- •1.2. Основные этапы развития лекарствоведения

- •1.3. Краткая история отечественного лекарствоведения

- •1.4. Методы исследования, применяемые в фармакологии

- •1.5. Пути получения новых лекарственных веществ

- •2. Общая фармакология

- •2.1. Пути введения лекарственных веществ в организм

- •2.2. Фармакокинетика

- •2.2.1. Резорбция лекарственных веществ

- •2.2.2. Распределение лекарственных веществ в организме

- •2.2.3. Биотрансформация лекарственных веществ

- •2.2.4. Пути выведения лекарственных веществ из организма

- •2.3. Фармакодинамика и факторы, влияющие на нее

- •2.3.1. Влияние химической структуры лекарственного вещества на его фармакодинамику

- •2.3.2. Доза и принципы дозирования

- •2.3.3. Лекарственная форма и ее значение в проявлении фармакодинамики

- •2.3.5. Фармакодинамические эффекты при одновременном введении двух и более лекарственных веществ

- •2.3.6. Отрицательные фармакодинамические эффекты при повторных введениях лекарственных веществ

- •2.3.7. Виды действия лекарственных веществ

- •2.4. Механизм действия лекарственных веществ

- •2.5. Положительное и отрицательное действие лекарственных веществ

- •2.6. Взаимосвязь между фармакодинамическим и фармакотерапевтическим комплексом эффектов лекарственных веществ

- •2.7. Общие принципы лечения при отравлении лекарственными веществами

- •2.8. Классификация лекарственных веществ

2.3.7. Виды действия лекарственных веществ

Обычно в понятие «вид действия» вкладывается регионарное взаимодействие лекарственных веществ с соответствующими макромолекулами (рецепторами). К таким видам действия относят местное, общее, рефлекторное, резорбтивное, косвенное, избирательное, этиотропное и др.

Если посмотреть на действие лекарственных веществ с молекулярных позиций, то можно увидеть, что для получения фармакодинамического эффекта молекула любого лекарственного вещества должна взаимодействовать непосредственно с макромолекулой, находящейся в клетке органа или ткани и выполняющей функцию рецептора. В зависимости от того, с рецепторами каких клеток преимущественно взаимодействуют молекулы лекарственного вещества, возникают изменения во внутриклеточном метаболизме клеток органа, системы и всего организма разнонаправленного характера, следствием чего и является усиление или снижение функции на различном системном уровне. Все органы и ткани, а также клетки организма животного имеют рецепторы, с которыми взаимодействуют факторы химической, физической и биологической природы, т. е. опосредуются, трансформируются в единый универсальный биологический физико-химический процесс — нервный импульс. В итоге в нервных терминальных окончаниях аксона эффект действия лекарственного вещества передается на клетку исполнительного органа в виде стимула (сигнала) с опосредованием через рецепторы плазматической мембраны.

Местное действие. Под местным действием лекарственного вещества понимается сумма эффектов, обусловленная непосредственным взаимодействием его молекул с рецепторами и клетками ткани на ограниченном участке. Местное действие возможно на кожу, раневую поверхность или слизистые оболочки органов, имеющих связь с внешней средой. Местное действие может быть выражено в форме вяжущего, прижигающего, анестезирующего, раздражающего, противовоспалительного, некротизирующего и других эффектов. При действии раздражающих веществ в зоне их применения в тканях больше образуется и высвобождается из клеток гистамина, который, резорбируясь, оказывает действие на многие органы.

Поскольку кожа, слизистые оболочки, все другие ткани и органы пронизаны чувствительными нервными окончаниями, то при воздействии лекарственного вещества даже на ограниченном участке тканей они неизбежно усиливают, ослабляют или полностью прекращают функцию рецепторов в зоне действия и тем самым, Г усиливают, ослабляют или полностью прекращают генерирование и формирование нервных импульсов в соответствующих рецепторах.

В

связи с этим можно говорить только о

преимущественном, но не абсолютном

местном действии, так как усиление или

ослабление генерирования нервных

импульсов, поступающих в ЦНС даже с

ограниченного участка, неизбежно

сказывается на жизнедеятельности

организма животного в целом или

преимущественно на функции отдельного

органа. При местном применении

лекарственных веществ необходима

трансмембранная резорбция, иногда в

больших размерах. При нанесении ряда

лекарственных веществ на раневую

поверхность мы будем не только

избирательно действовать на раневую

микрофлору, но и усиливать отторжение

омертвевших участков тканей и стимулировать

регенеративные процессы. Однако в

ряде случаев лекарственные вещества

будут применяться для разрушения

патологической ткани, а также с целью

ликвидации закрытотекущего воспалительного

процесса.

В

связи с этим можно говорить только о

преимущественном, но не абсолютном

местном действии, так как усиление или

ослабление генерирования нервных

импульсов, поступающих в ЦНС даже с

ограниченного участка, неизбежно

сказывается на жизнедеятельности

организма животного в целом или

преимущественно на функции отдельного

органа. При местном применении

лекарственных веществ необходима

трансмембранная резорбция, иногда в

больших размерах. При нанесении ряда

лекарственных веществ на раневую

поверхность мы будем не только

избирательно действовать на раневую

микрофлору, но и усиливать отторжение

омертвевших участков тканей и стимулировать

регенеративные процессы. Однако в

ряде случаев лекарственные вещества

будут применяться для разрушения

патологической ткани, а также с целью

ликвидации закрытотекущего воспалительного

процесса.

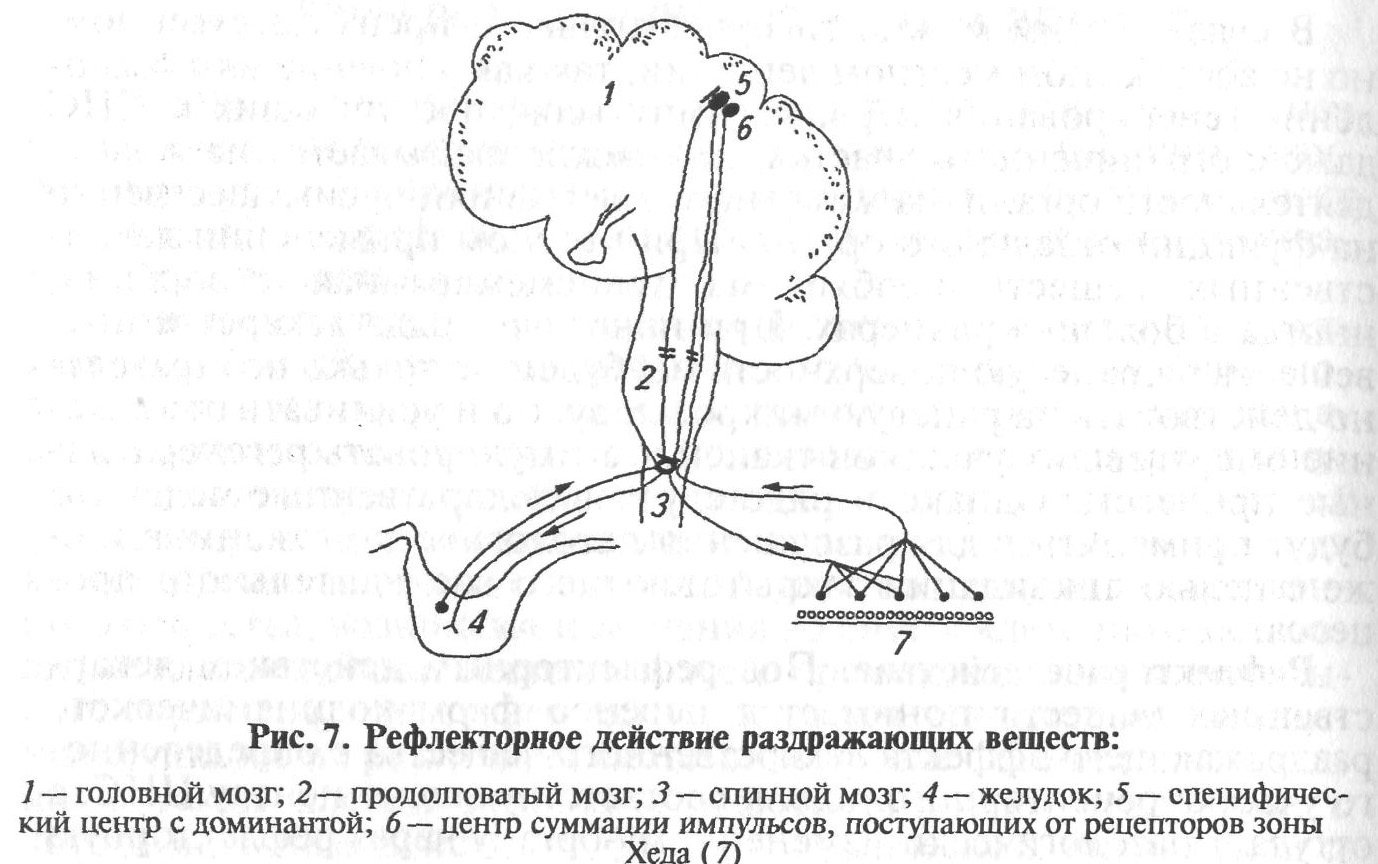

Рефлекторное действие. Под рефлекторным действием лекарственных веществ понимается перенос фармакодинамического раздражающего эффекта лекарственного вещества с определенного участка рецепторного поля к соответствующему центру ЦНС, а оттуда к патологически измененному органу через рефлекторную дугу. В этом случае лекарственные вещества раздражающего действия наносятся на совершенно здоровый, анатомически ограниченный сегментарный участок кожи.

Молекулы лекарственных веществ, взаимодействуя с чувствительными нервными образованиями, изменяют в рецепторе функционирование Na+, K+, АТФ-азного насоса и Na+, K+ каналов, что в итоге приводит к генерированию или более сильного, или более слабого импульса (ЭДС), который по соответствующим рефлекторным дугам в зависимости от силы сформированного импульса, замыкается на разных уровнях: аксон-рефлекс, спинной, продолговатый, головной мозг. Независимо от места и величины генерируемых (от греч. generare — порождать, создавать) импульсов в чувствительных рецепторах на концах терми-налей аксона на всех уровнях рефлекторной дуги выделяется квант медиатора, соответствующий по размеру и локализации величине исходного импульса. Поэтому если под влиянием лекарственного вещества в рецепторах будет генерирован сильный импульс, то он обусловит выделение на концах эфферентных нервных волокон и большей величины квант медиатора (от лат. mediator —посредник), что произведет более глубокие изменения в уровне обменных процессов в клетках определенных органов и соответственно вызовет усиление функционального состояния органа, и наоборот.

Т аким

образом, рефлекторное действие

лекарственных веществ в итоге обусловливает

изменение трофического влияния нервной

системы на соответствующий орган-эффектор.

Например, молекулы веществ раздражающего

действия (терпентинное масло, водный

раствор аммиака, горчичники, истинные

горечи и др.) обусловливают генерирование

более мощных импульсов, посылаемых в

соответствующие центры и уровни ЦНС с

меньшими интервалами. Из нервных

центров импульсы направляются к органам

с патологическими изменениями, где

в результате измененного трофического

влияния нервной системы происходят

изменения во внутриклеточных метаболических

процессах, способствующих затуханию

патологии с последующей нормализацией

морфофункционального состояния органа,

системы (рис. 7).

аким

образом, рефлекторное действие

лекарственных веществ в итоге обусловливает

изменение трофического влияния нервной

системы на соответствующий орган-эффектор.

Например, молекулы веществ раздражающего

действия (терпентинное масло, водный

раствор аммиака, горчичники, истинные

горечи и др.) обусловливают генерирование

более мощных импульсов, посылаемых в

соответствующие центры и уровни ЦНС с

меньшими интервалами. Из нервных

центров импульсы направляются к органам

с патологическими изменениями, где

в результате измененного трофического

влияния нервной системы происходят

изменения во внутриклеточных метаболических

процессах, способствующих затуханию

патологии с последующей нормализацией

морфофункционального состояния органа,

системы (рис. 7).

Рефлекторное действие может проявляться с экстерорецепторов (от греч. ехо — снаружи, вне и лат. recipio — получать) (кожи, слизистых оболочек, носа, рта, влагалища), а также с интерорецепторов (от греч. endo — внутрь и лат. recipio — получать) органов и тканей (каротидные клубочки слизистой желудка и кишечника, мочевого пузыря и др.). Например, оральное введение раствора меди сульфата вызывает раздражение рецепторов желудка, рефлекторно возбуждает триггерную зону с последующим распространением этого эффекта на рвотный центр. Из возбужденного рвотного центра импульсы поступают к органам, обеспечивающим акт рвоты (желудок, диафрагма, мышцы брюшной стенки и др.). Аналогичным образом лобелии, введенный внутривенно, усиливая функцию хеморецепторов каротидных клубочков, рефлекторно повышает функцию дыхательного центра с последующим увеличением объема и учащением дыхания.

Избирательное действие. Многие лекарственные вещества преимущественно избирательно взаимодействуют с определенными морфофункциональными образованиями. Избирательное действие может осуществляться в пределах макромолекулы рецептора клетки, органа и системы. Например, молекулы атропина взаимодействуют с М-холинорецепторами, блокируя их возможность взаимодействовать с нейромедиатором ацетилхолином и холиномиметическими веществами. Апоморфин избирательно возбуждает триггерную зону рвотного центра, а местноанестезирующие вещества понижают или полностью устраняют чувствительность афферентных [от лат. affetens (afterentis) — приносящий; центростремительные нервные волокна] нервных окончаний и проведение импульсов по афферентным нервам. Кофеин преимущественно усиливает процессы возбуждения в головном мозге, а сердечные гликозиды избирательно изменяют функциональное состояние сердечной мышцы.

Однако необходимо иметь в виду, что абсолютного избирательного действия нет. Можно говорить о преимущественном действии лекарственных веществ на определенный орган или систему. После резорбции лекарственные вещества кровью заносятся во все органы и ткани, однако их концентрация неодинакова в разных органах и тканях, т. е. в одних она очень высокая, а поэтому и фармакодинамические эффекты в них будут проявляться в наибольшей степени, в других же будет находиться на низком уровне, поэтому изменения их функций будут менее выраженными.

Избирательное действие в большей степени выражено при введении лекарственных веществ в терапевтических дозах. С увеличением дозы повышается концентрация вещества в крови, так как орган, избирательно адсорбирующий определенное лекарственное вещество, не в состоянии использовать его в больших количествах, а поэтому оно начинает взаимодействовать с другими, менее чувствительными, менее комплементарными к нему рецепторами органов и тканей, что приводит к еще большему сглаживанию избирательного эффекта. Так, при введении кофеина в больших дозах можно вызвать судороги, при наличии высоких концентраций диплацина в крови развивается ганглиоблокирующий эффект, а с увеличением концентрации ганглиоблокаторов одновременно проявляется миорелаксация.

Механизм избирательного действия лекарственных веществ заключается в химическом сродстве (аффинитете) рецепторов клетки органа или ткани и лекарственного вещества, т. е. наличии макромолекул с функционирующими активными центрами, позволяющими более активно взаимодействовать с соответствующими активными центрами молекул лекарственного вещества (комплементарность).

Лекарственные вещества, обладающие наибольшей избирательностью действия, могут быть использованы в терапевтической практике с большей лечебной эффективностью в целях быстрейшей ликвидации патологических изменений, обусловленных патогенезом. Естественно, поэтому при изыскании новых лекарственных веществ необходимо стремиться получить препараты с большей избирательностью действия.

Поскольку чувствительность организма в пределах одного вида зависит от индивидуальных генетических особенностей, возрастных, физиологических и морфологических состояний, а также патологических изменений, то, естественно, степень избирательности может изменяться в направлении увеличения и уменьшения.

Побочное действие. Набор лекарственных веществ с только позитивным фармакологическим эффектом в терапевтических дозах побочным действием не обладает. Подавляющее большинство лекарственных веществ в своем фармакодинамическом комплексе эффектов имеет как используемые в терапевтической практике, так и ненужные, негативные эффекты, нередко снижающие жизнедеятельность организма и терапевтический эффект, с развитием в некоторых случаях глубоких негативных морфофункциональных изменений.

Например, в фармакодинамике хлоралгидрата имеется эффект угнетения ЦНС, который используется в практике ветеринарной медицины для получения базисного наркоза. Одновременно хлоралгидрат вызывает гемолиз форменных элементов крови и сильно угнетает дыхательный центр, оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки, вызывает геморрагическое воспаление желудочно-кишечного тракта, а также нарушения обменных процессов в печени с развитием в отдельных случаях гепатита.

Косвенное действие. Организм животного представляет собой целостную биологическую систему, где все находится во взаимосвязи, взаимозависимости; взаимосоответствии и взаимодействии, поэтому изменение уровня обменных процессов и физиологических функций, обусловленных в одном преимущественно органе в результате непосредственного действия лекарственного вещества, может распространяться на другие в функциональном отношении связанные органы.

Так, обладая избирательным действием, сердечные гликозиды улучшают функции сердечной мышцы, что приводит к ускорению циркуляции крови, а это, в свою очередь, усиливает фильтрационно-реабсорбционную функцию почек с одновременным повышением диуреза, а также обеспеченность тканей кислородом, т. е. улучшаются окислительно-восстановительные процессы в организме в целом.

Кофеин преимущественно усиливает функции коры головного мозга, а следствием этого эффекта является интенсификация метаболических процессов во всем организме животного и особенно в миокарде.

Однако необходимо иметь в виду, что косвенное действие не является абсолютным. Чаще всего косвенный эффект наслаивается на эффект непосредственного действия лекарственных веществ. Установлено, что кофеин непосредственно взаимодействует и с рецепторами клеток поперечно-полосатой мускулатуры, а сердечные гликозиды действуют на почечные клубочки, функциональное действие которых обеспечивает образование первичной мочи. В общих случаях косвенное действие наслаивается на непосредственное .

Обратимые и необратимые изменения. При взаимодействии молекул лекарственных веществ с молекулами внутри клеток или во внутренней среде организма изменяется интенсивность обменных процессов с последующим развитием функциональных, а возможно, и морфологических изменений на субклеточном и клеточном уровнях. В зависимости от дозы, индивидуальных особенностей, силы и продолжительности действия лекарственного вещества биохимические, функциональные и морфологические изменения могут быть незначительными, и после вывода и инактивации лекарственного вещества эти изменения ликвидируются с полным восстановлением метаболизма, функции и структуры во всех органах или системах, однако разновременно. Если же изменения на всех уровнях в период действия лекарственного вещества достигли большой глубины и стойкости, то они чаще всего сохраняются в течение продолжительного времени.

Большинство лекарственных препаратов в терапевтических дозах вызывает обратимые изменения, и только некоторые из них у небольшого процента леченых животных обусловливают необратимые изменения. Необратимые процессы могут вызвать антибиотики аминогликозидной группы (потеря слуха, зрения), хлороформ (гепатит, миокардиты), микроэлементы (гипертиреоз, гепатиты и др.). Поскольку в организме человека и животных происходит постоянное самообновление, которое протекает на метаболическом, органоидном и клеточном уровнях, то, естественно, процесс ликвидации негативных обратимых изменений до нормального уровня в основном происходит за счет замены внутриклеточных биохимических компонентов, а также ликвидации отживших органелл и лизиса клеток новыми биохимическими внутриклеточными компонентами, органоидами, поскольку эти части клеток динамичны и вновь регенерируются клетками.

Непосредственное действие. Для того чтобы проявились фармакодинамический и любой фармакотерапевтический эффекты, не обходимо обязательное взаимодействие молекул лекарственного вещества с макромолекулами (клеточными рецепторами), т. е. у подавляющего большинства лекарственных веществ их фармакодинамический и фармакотерапевтический эффекты опосредуются через мембранные и цитоплазменные рецепторы.

Однако в зависимости от концентрации, химической структуры лекарственного вещества (плотности и комплементарности рецепторов) сила воздействия и глубина изменений будут разными.

Любому из названных видов действия лекарственных веществ определяются соответствующие макромолекулы клетки, с которыми взаимодействуют молекулы лекарственного вещества на молекулярном или субмолекулярном уровне, а поэтому действие лекарственных веществ всегда непосредственное, а проявление фармакологического эффекта в зависимости от места взаимодействия рецептор — лиганд (от лат. ligare — связывать) наблюдается преимущественно местно, рефлекторно, избирательно, косвенно.

Фармакодинамические и фармакотерапевтические эффекты общего характера возникают при введении всех лекарственных веществ, поскольку в животном организме все процессы, функции и структуры находятся во взаимосвязи, взаимодействии и взаимосоответствии, однако у некоторых лекарственных веществ с преимущественным действием на определенные ткани, органы или системы фармакодинамический комплекс эффектов в основном формируется за счет изменений в соответствующей системе. При применении химиотерапевтических веществ комплексы фармакодинамических эффектов с резко выраженной органотропностью отсутствуют, хотя при введении этих веществ имеет место слабо выраженная фармакодинамическая тропность. Вместе с тем у химиотерапевтических веществ хорошо выражена этиотропность (противогельминтная, противопротозойная, противомикробная, инсектоакарицидная и др.).

Для улучшения понимания многостороннего действия лекарственных веществ специально произведены вычленение и описание отдельных видов действия. В целостном организме одно и то же лекарственное вещество может иметь несколько видов действия по ходу развития фармакодинамики. Например, первые порции эфира, попадая в дыхательные пути, раздражают рецепторы слизистой верхних дыхательных путей и рефлекторно усиливают отделение слизи, что может вызвать прекращение сердечной деятельности. По мере повышения его концентрации в центральной нервной системе и расширения зоны его действия он обусловливает эффект угнетения коры головного мозга с последующим распространением этого эффекта на подкорку, спинной и в меньшей степени продолговатый мозг. Эфир может вызывать негативные изменения в печени, сердечной мышце и т. д. Угнетение ЦНС с помощью эфира ведет к снижению обменных процессов, понижению температуры тела и жизненного уровня вообще. Таким образом, эфир в зависимости от концентрации в крови и фазы действия обладает рефлекторным, избирательным, побочным, косвенным, обратимым и другими видами действия, а в итоге все они являются следствием его непосредственного, прямого действия на рецепторы, нейроны, ЦНС, гепатоциты и т. д.

По образу биосинтезируемых животными, растениями и микроорганизмами синтезированы аналоги природных соединений во многих вариантах, преследуя целенаправленность их действия. Таким образом, живые организмы планеты подарили нам многие лекарственные вещества и одновременно отработали тончайшие механизмы их действия на организм животных и человека.

Все рецепторы являются белками, сложными белками, гликопротеидами и другими макромолекулами. В основе функционирования любого белка лежит его способность к избирательному взаимодействию с каким-либо другим веществом — лигандом. Лигандом может быть как низкомолекулярное вещество, так и макромолекула, в том числе — другой белок. Лиганд присоединяется к определенному участку на поверхности белковой молекулы — центру связывания (активный белок), специфичность взаимодействия (узнавания) чаще всего обеспечивается комплементарностью структуры центра связывания структуре лиганда.

Некоторые рецепторы имеют гомогенную, а большинство — гетерогенную структуру, позволяющую взаимодействовать с ними лигандам также разной химической структуры с набором определенных компонентов рецептора.

Каждое лекарственное вещество является химическим соединением неорганической или органической структуры, осуществляющим свои фармакодинамический и фармакотерапевтический эффекты в ионизированном или неионизированном виде в форме атомов и молекул.

Любое лекарственное вещество, чтобы вызвать ожидаемый от него фармакодинамический комплекс эффектов, должно неизбежно на атомарном или молекулярном уровне взаимодействовать с определенными соответствующими их химической структуре наиболее комплементарными внутриклеточными и внеклеточными атомами или макромолекулами (рецепторами) организма животного. Без физико-химического взаимодействия атомов и молекул лекарственного вещества с соответствующими рецепторами организма, локализованными на различном уровне, получить фармакодинамический и фармакотерапевтический эффекты невозможно.

Внутриклеточная и внутримолекулярная структура лекарственного вещества (лиганд) и комплементарных аффинных молекул и макромолекул (рецепторов) определяет не только их внутримолекулярный и внутриатомарный энергетический (электронно-магнетический) уровень, но и селективность (от лат. selectio — выбор, отбор), комплементарность взаимодействия с образованием комплекса лекарственное вещество — рецептор.

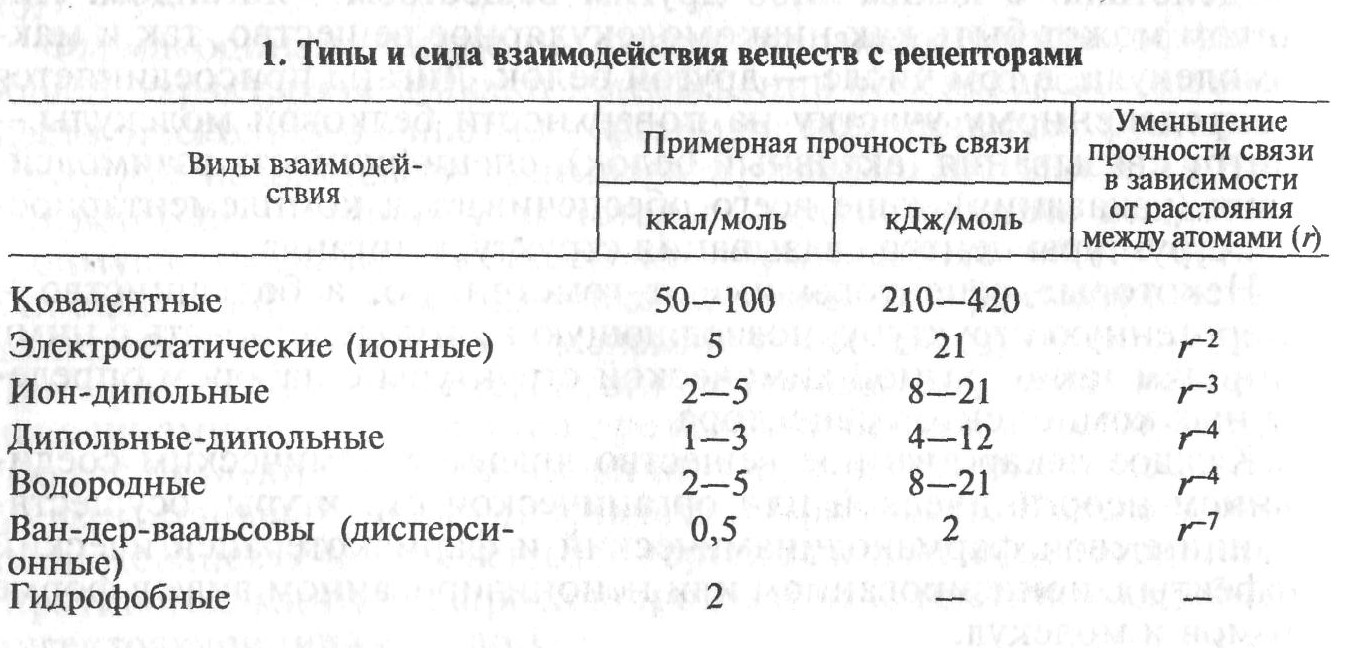

С ила

взаимодействия между рецептором и

лигандом (молекулой лекарственного

вещества), а также прочность образовавшегося

в результате их взаимодействия комплекса

определяется видом возникшей связи

электромагнитного взаимодействия.

Связь между рецептором и лигандом

может быть ковалентной, ионной,

водородной, ван-дер-ваальсовой,

дипольной, электростатической и др.

Самой сильной и продолжительно

сохраняющейся является связь ковалентная,

так как при этом происходит не только

уменьшение расстояния между атомами

и молекулами, но и образование общих

электронов. При всех остальных связях

рецептор и ли-ганд взаимодействуют на

больших расстояниях, что делает комплекс

менее прочным и с кратковременным

существованием (табл. 1).

ила

взаимодействия между рецептором и

лигандом (молекулой лекарственного

вещества), а также прочность образовавшегося

в результате их взаимодействия комплекса

определяется видом возникшей связи

электромагнитного взаимодействия.

Связь между рецептором и лигандом

может быть ковалентной, ионной,

водородной, ван-дер-ваальсовой,

дипольной, электростатической и др.

Самой сильной и продолжительно

сохраняющейся является связь ковалентная,

так как при этом происходит не только

уменьшение расстояния между атомами

и молекулами, но и образование общих

электронов. При всех остальных связях

рецептор и ли-ганд взаимодействуют на

больших расстояниях, что делает комплекс

менее прочным и с кратковременным

существованием (табл. 1).