- •1.2. Основные этапы развития лекарствоведения

- •1.3. Краткая история отечественного лекарствоведения

- •1.4. Методы исследования, применяемые в фармакологии

- •1.5. Пути получения новых лекарственных веществ

- •2. Общая фармакология

- •2.1. Пути введения лекарственных веществ в организм

- •2.2. Фармакокинетика

- •2.2.1. Резорбция лекарственных веществ

- •2.2.2. Распределение лекарственных веществ в организме

- •2.2.3. Биотрансформация лекарственных веществ

- •2.2.4. Пути выведения лекарственных веществ из организма

- •2.3. Фармакодинамика и факторы, влияющие на нее

- •2.3.1. Влияние химической структуры лекарственного вещества на его фармакодинамику

- •2.3.2. Доза и принципы дозирования

- •2.3.3. Лекарственная форма и ее значение в проявлении фармакодинамики

- •2.3.5. Фармакодинамические эффекты при одновременном введении двух и более лекарственных веществ

- •2.3.6. Отрицательные фармакодинамические эффекты при повторных введениях лекарственных веществ

- •2.3.7. Виды действия лекарственных веществ

- •2.4. Механизм действия лекарственных веществ

- •2.5. Положительное и отрицательное действие лекарственных веществ

- •2.6. Взаимосвязь между фармакодинамическим и фармакотерапевтическим комплексом эффектов лекарственных веществ

- •2.7. Общие принципы лечения при отравлении лекарственными веществами

- •2.8. Классификация лекарственных веществ

2.3. Фармакодинамика и факторы, влияющие на нее

Фармакодинамика (от греч. pharmacon — лекарство, dinamis — сила) изучает закономерности проявления комплекса эффектов при введении фармакологических веществ в динамике на метаболическом, функциональном и морфологическом уровнях — от момента их начального возникновения и до полного исчезновения и восстановления показателей до нормального уровня.

Следует иметь в виду, что как динамика одного эффекта, так и динамика всего комплекса эффектов, обусловленного фармакологическим веществом, возникает, развивается и угасает закономерно.

Введенное в организм лекарственное вещество на молекулярном уровне взаимодействует непосредственно с определенными рецепторами клетки, расположенными на плазматической мембране, во внутриклеточных структурах и цитоплазме, в результате чего возникает ответная реакция клетки на метаболическом и функциональном уровнях с последующим распространением всего комплекса эффектов на орган, систему и организм в целом.

Поскольку любое лекарственное вещество в организме животных распределяется неравномерно, то, естественно, и величина реакции взаимодействия в ткани, органе и системе будет регистрироваться с разной степенью выраженности. Фармакодинамика, как и все биохимические процессы и функции, развивается строго закономерно. Через определенный интервал, продолжительность которого зависит от многих факторов, а в основном от биологической активности и пути введения, после резорбции лекарственного вещества в организме начинают проявляться первые ответные реакции на введенное фармакологическое вещество. Степень выраженности этих реакций очень слабая, но они могут быть зарегистрированы инструментально и даже визуально. Первоначальные реакции регистрируются во всех органах и тканях, в которых концентрация лекарственного вещества достигает пороговых величин, а там, где она не достигла этого уровня, реакция еще не регистрируется. Сразу же после введения начинается резорбция лекарственного вещества, но его концентрация в тканях и органах находится на таком уровне, который в силу действия гомеостатических и адаптационных факторов не проявляет себя в такой мере, чтобы быть зарегистрированным.

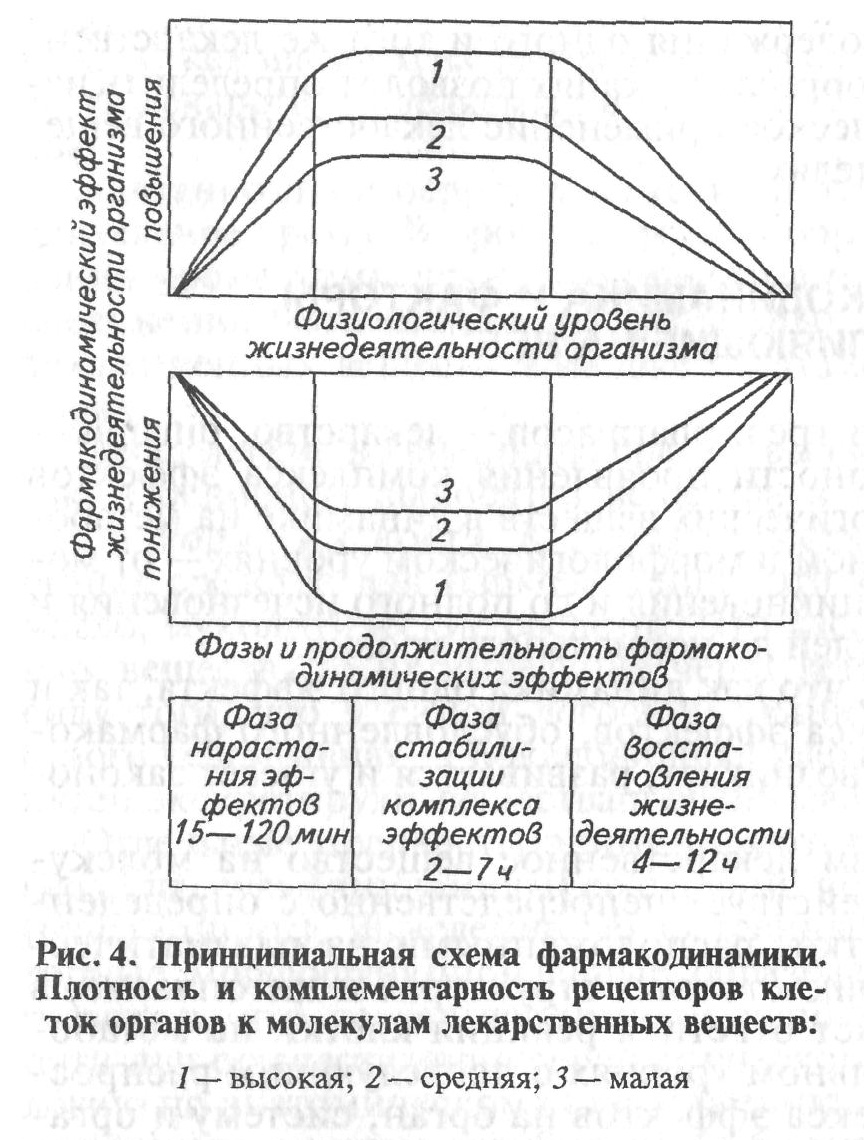

П о

степени выраженности и направленности

комплекса фармакодинамических

эффектов

весь период фармакодинамики можно

разделить на три фазы. Первая фаза,

регистрация которой на метаболическом

и функциональном уровнях начинается

через небольшой промежуток времени

после введения лекарственного

вещества, характеризуется быстрым

нарастанием выраженности

фармакодинамических эффектов и

достижением их максимальных

параметров через

15—120 мин. Максимально

выраженный фармакодинамический комплекс

в течение некоторого времени (2— 8 ч)

поддерживается в исключительно высоких

параметрах (вторая фаза). В течение

третьей фазы выраженность

фармакодинамических эффектов постепенно

начинает уменьшаться во всех органах

с достижением нулевых показателей

(рис. 4).

о

степени выраженности и направленности

комплекса фармакодинамических

эффектов

весь период фармакодинамики можно

разделить на три фазы. Первая фаза,

регистрация которой на метаболическом

и функциональном уровнях начинается

через небольшой промежуток времени

после введения лекарственного

вещества, характеризуется быстрым

нарастанием выраженности

фармакодинамических эффектов и

достижением их максимальных

параметров через

15—120 мин. Максимально

выраженный фармакодинамический комплекс

в течение некоторого времени (2— 8 ч)

поддерживается в исключительно высоких

параметрах (вторая фаза). В течение

третьей фазы выраженность

фармакодинамических эффектов постепенно

начинает уменьшаться во всех органах

с достижением нулевых показателей

(рис. 4).

Второй закономерностью в фармакодинамике является разная степень выраженности изменений в различных органах и системах с разновременным их исполнением и исчезновением.

Как уже было сказано, разная степень комплементарности и плотности рецепторов клеток в основном определяет действительное (преимущественное) влияние лекарственных веществ. Из рис. 4 видно, что выраженность фармакодинамических эффектов в различных органах разная при введении веществ, обеспечивающих комплекс эффектов как усиления, так и угнетения внутриклеточного метаболизма и функций. Например, кофеин более эффективно изменяет функцию ЦНС, в меньшей степени — функцию сердечно-сосудистой и еще менее выраженно изменяет функцию скелетной мускулатуры и желудочно-кишечного тракта, а эфир сильно угнетает кору большого мозга и спинной мозг, в меньшей степени подавляет функцию продолговатого мозга и менее выраженно подавляет функцию почек, желудка и кишечника.

Между фармакокинетикой и фармакодинамикой существует глубокая взаимосвязь, поскольку концентрация лекарственного вещества определяет выраженность и направленность фармакодинамических эффектов. Так, в первой фазе происходит быстрое нарастание концентрации в разных органах, но с некоторой разновременностью, а параллельно — быстрое усиление фармакодинамических эффектов. Во второй фазе, когда уравновешиваются приток в ткани и потери лекарственного вещества, происходит и сохранение фармакодинамических эффектов с максимальной выраженностью. В заключительной фазе фармакодинамики выраженность эффектов постепенно уменьшается соответственно постепенному, но неуклонному снижению уровня лекарственного вещества в отдельных тканях и органах и организме в целом.

Третьей закономерностью для фармакокинетики и фармакодинамики является постепенное нарастание событий: рост стимулирующей и угнетающей направленности в момент начала проявления, достижения их максимальных значений, начала ослабления действия и в зоне исчезновения эффектов происходит постепенно и равномерно.

Параметры фармакодинамических эффектов усиливающей и угнетающей направленности должны находиться в пределах физиологических возможностей с сохранением закономерностей жизнедеятельности целостного организма. Однако фармакотерапевтическая практика в отдельных случаях требует применения фармакологических средств в дозах, нарушающих закономерности в организме (наркотические средства, местные анестетики, слабительные, химиотерапевтические вещества и др.), т. е. в период проявления токсичного действия.

Морфологическими (гистологическими, электронно-микроскопическими) и биохимическими исследованиями внутренних органов, органов эндокринной системы и скелетной мышцы установлено, что изменения во внутриклеточном метаболизме после прекращения введения пенициллинов, тетрациклинов и тилозинсодержащих препаратов сохраняются в течение 60—90 сут и более. Рядом исследователей определено, что в теле убитых животных после введения антибиотиков из группы пенициллинов, тетрациклинов и стрептомицина их обнаруживают в связанном состоянии с миоглобином до 6 мес и более.

Таким образом, между обнаруживаемыми биохимическими и функциональными изменениями существует разрыв во времени, т. е. во внутриклеточном метаболизме сохраняются изменения, а в функциональном отношении изменений не выявляется. По-видимому, нужны более чувствительные методы исследования, чтобы определить сохраняющиеся небольшие изменения во внутриклеточном интегративном функциональном ответе.

После окончания резорбции, когда концентрация лекарственного вещества постепенно снижается, все фармакодинамические эффекты начинают угасать в обратной последовательности, т. е. вначале в органах с пороговыми, затем с оптимальными и в последнюю очередь с максимальными концентрациями лекарственного вещества.

Каждое лекарственное вещество при введении в оптимальных терапевтических дозах вызывает в органах, системах и организме в целом соответствующие изменения в метаболических процессах и физиологических функциях, а возможно, и во внутриклеточной структуре.

По сумме вызываемых фармакодинамических эффектов на метаболическом, функциональном и структурном уровнях и их направленности лекарства можно разделить на две большие группы: вещества, повышающие метаболизм и функцию структур, и вещества, угнетающие их.

Поскольку нейроэндокринная система выполняет регулирующую, интегрирующую, трофическую и пусковую функции, то естественно, комплекс фармакодинамических эффектов и их направленность в первую очередь будут определяться ее состоянием. Однако избирательность действия каждого лекарственного вещества в результате непосредственного воздействия определяет выраженность и направленность фармакодинамических эффектов преимущественно каким-то органом или системой, например усиление или угнетение гемопоэтической функции кроветворной системы, иммунной системы, моторно-секреторной функции желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и др.

Применение лекарственных веществ для лечебно-профилактических целей также преследует две цели: усиление или ослабление функционального состояния органа, системы или всего организма в целом с целью доведения измененных обмена, функций и структуры до уровня физиологических показателей.

Исходный уровень жизнедеятельности организма животного вследствие физической и интеллектуальной усталости или патологического состояния может быть резко снижен и находиться на нижних границах нормы или даже ниже нормы. В этих случаях введение лекарственных веществ общетонизирующего действия приводит к восстановлению функционального состояния центральной нервной системы и всей жизнедеятельности до уровня, соответствующего данному индивидууму. Этот эффект называется тонизирующим.

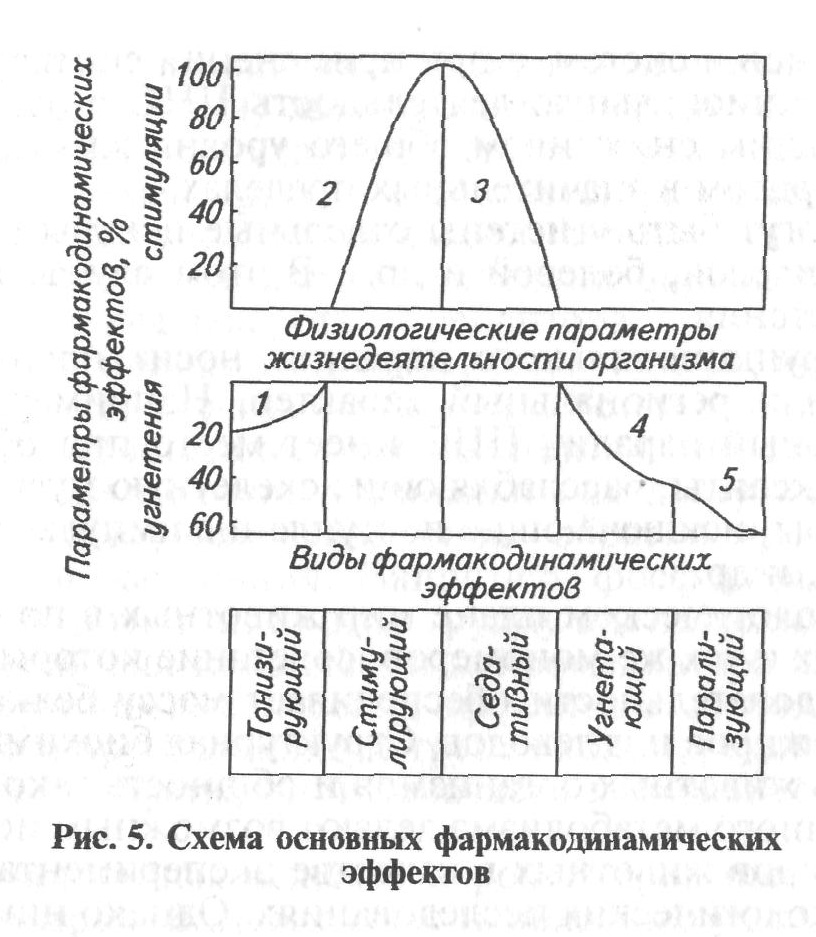

П ри

ряде болезней, эмоциональных состояний

и действии факторов внешней среды

активность ЦНС и в целом жизнедеятельность

организма находятся на более высоком

уровне по сравнению

с нормой. Например, при перевозке

животных, а также при

технологических перегруппировках

животных и действии других

факторов развивается стресс-реакция,

которая не только приводит

к понижению прироста живой массы, но и

к развитию патологических

состояний. С целью восстановления

функционального уровня организма

до физиологических пределов необходимо

применить фармакологические препараты

из группы седативных и транквилизаторов,

а также адаптагенов, ослабляющие процессы

возбуждения в ЦНС, снижающие метаболические

процессы в организме и обеспечивающие

нормализацию жизнедеятельности

организма. Этот эффект называют

успокаивающим, седативным (рис. 5).

ри

ряде болезней, эмоциональных состояний

и действии факторов внешней среды

активность ЦНС и в целом жизнедеятельность

организма находятся на более высоком

уровне по сравнению

с нормой. Например, при перевозке

животных, а также при

технологических перегруппировках

животных и действии других

факторов развивается стресс-реакция,

которая не только приводит

к понижению прироста живой массы, но и

к развитию патологических

состояний. С целью восстановления

функционального уровня организма

до физиологических пределов необходимо

применить фармакологические препараты

из группы седативных и транквилизаторов,

а также адаптагенов, ослабляющие процессы

возбуждения в ЦНС, снижающие метаболические

процессы в организме и обеспечивающие

нормализацию жизнедеятельности

организма. Этот эффект называют

успокаивающим, седативным (рис. 5).

В некоторых случаях у животных с низким физиологическим уровнем жизнедеятельности, а также на определенной стадии болезни в ходе терапевтического вмешательства возникает необходимость усиления функционального состояния ЦНС и жизнедеятельности организма в целом до высоких границ нормы и даже выше нормы. Целесообразно стимулировать гемопоэз, регенерацию тканей, секреторную функцию пищеварительных желез, иммуногенез, рост животных, функциональное состояние нервной системы, мочеобразовательной функции почек и др.

Эффект стимуляции в большинстве случаев является временным феноменом, поскольку он не соответствует физиологическим параметрам и тем самым обусловливает истощение возможностей органа, системы или даже организма в целом с одновременным Усилением адаптационно-трофических процессов.

В отдельных случаях, наоборот, появляется необходимость не стимулировать жизнедеятельность организма, а снижать ее до низких границ нормы и ниже. С помощью местноанестезирующих средств в значительной степени можно снизить функцию от дельных органов и систем, а при применении снотворных средств ослабить функциональную деятельность ЦНС с одновременным соответствующим снижением общего уровня жизнедеятельности организма, притом в значительных пределах.

В ЦНС могут быть угнетены отдельные центры (теплорегулирующий, кашлевой, болевой и др.). В этом случае речь идет об эффекте угнетения.

Эффект функционального паралича носит преимущественно системный или региональный характер. Например, временный функциональный паралич ЦНС имеет место при общей анестезии: миорелаксанты, расслабляющие скелетную мускулатуру; ганглиоблокаторы, исключающие поступление импульсов к внутренним органам, и др.

В общебиологическом плане мир животных в принципе построен из одних и тех же мономеров, сочетание которых по количеству и последовательности обеспечивает массу белков и в меньшей степени жиров и углеводов. Структурная биохимическая универсальность животных организмов и общность закономерностей внутриклеточного метаболизма делают возможным использование различных видов животных в качестве экспериментальных моделей в фармакологических исследованиях. Однако никогда не надо забывать, что организм инфузории, лягушки, крысы и т. д. отличается от организма свиньи, коровы, лошади и т. д. как в норме, так и в патологии, поэтому данные, полученные на лабораторных животных, нельзя полностью трансполировать на сельскохозяйственных животных. Поэтому после установления общих закономерностей в фармакодинамических реакциях на мелких животных следует провести экспериментальные исследования в меньших размерах на сельскохозяйственных животных, которые могут внести коррективы не в саму фармакодинамическую закономерность, полученную на мелких животных, а в силу реакции и продолжительность регистрации реакции на фармакологический препарат.

Многочисленными исследованиями установлено: у животных одного вида один и тот же фармакологический препарат в основном вызывает однотипные, но не идентичные фармакодинамические эффекты, что обусловлено индивидуальными, генетическими особенностями организма.