- •Глава III. Врачебная деонтология (пя.Макшанас) 45

- •Глава IV. Асептика и антисептика (п.В.Гарелик) 75

- •Глава VII Десмургия (а.Н.Нехаап, гл.Рычите.) 179

- •3.5. Транспортная иммобилизация при повреждениях таза

- •Глава VIII Кровотечение (а.II.Нехаев) 233

- •3.3. Ошибки при определении групп крови по системам аво

- •Глава X. Хирургическая операция. Основные принципы предоперационной

- •Глава XI. Обезболивание (г.М.Галушков, ю.Б Мартов) 357

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травмагических повреждений

- •Глава XIV Хирургическая инфекция (в.П.Куниевич, п.Ял/акшанов,

- •Глава XV Нарушение крово- и лимфообращения. Некрозы, гангрены,

- •Огллвлыпп'

- •Глава XVI. Опухоли. Общие вопросы онкологии (п.В Макшсшоа) 777

- •Глава XVII. Хирургические паразитарные заболевания (а.И.Нихат) 813

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия (с.ГМодомшский) 849

- •1.4. Пластические операции с использованием хряща, мышц.

- •Глава XIX. Пороки развития (е.В.Скобей) 897

- •Глава I история хирургии

- •Глава 1. История хирургии

- •Глава I. История хирургии

- •Глава I. История хирургии

- •2. Хирургия в XIX и XX вв.

- •Глава I. История хирургии

- •Глава I. История хирургии

- •Глава I. История хирургии

- •Глава 1. История хирургии

- •Глава I. История хирургии

- •Глава I. История хирургии

- •Глава I. История хирургии

- •Глава I. История хирургии

- •Глава 1. Ik тория хирургии

- •Глава I. История хирур1 hi I

- •Глава I. История хирургии

- •Глава II организация хирургической помощи в беларуси

- •1. Организация экстренной хирургической помощи

- •Глава II. Организация хирургической помощи

- •3. Оказание специализированной хирургической помощи

- •4. Подготовка хирургических кадров

- •Глава 111. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •2. Принципы поведения, взаимоотношений и действий врача по отношению к больному и его окружению

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава III врачебная деонтологии

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава 111. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтолопи

- •Глава i1l вглчрбная деонтологи I

- •Глава 111. Врачебная деонтология

- •Глава III. Врачебная деонтология

- •Глава 111. Врачебная деонтология

- •Глава IV асептика и антисептика

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •1. Асептика

- •1.1. Профилактика воздушной и капельной инфекции

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •1.1.1. Планировка опкрацпонного блок V

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •1.2. Профилактика контактной инфекции

- •Глава IV. Асептика и а1ш1септика

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •Глава IV асептика II антисептика

- •1.2.3. Подготовка рук хирурга к операции

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •Глава IV асептика и антисептика

- •Глава IV асептика II антисептика

- •Глава IV асептика и антисептика

- •1.2.4. Подготовка операционного поля

- •1.2.6. Контроль качества стерилизации

- •Глава IV. Асептика и ан j11септика

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •Глава IV асептика и антисептика

- •1.3. Профилактика имплантационной инфекции

- •Глава 1v: асептика II антисептика

- •Глава IV. Acei пика и антисептика

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •1.4. Госпитальная инфекция

- •Глава IV. Асептика и ан гпсептика

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •Глава IV асептика и антисептика

- •2. Антисептика

- •2.1. Механическая антисептика

- •2.3. Химическая антисептика

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •Глава IV асептика и антисептика

- •Глава IV лсгтп I ik VII антисептика

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •2.4. Биологическая антисептика

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •2.4.1. Побочные эффекты антибактериальных препаратов

- •Глава IV. Асептика II ahti1clhtiika

- •Глава IV. Асептика II антисептика

- •2.4.2. Принципы антибактериальной терапии

- •Глава IV. Асептика и антисептика

- •2.4.3. Профилактическое применение антибактериальных средств

- •Глава IV. Асептика и ан гпсептика

- •2.5. Смешанная антисептика

- •Глава V уход за хирургическими больными и медицинские манипуляции

- •Глава V. Уход за хирургическими больными

- •Глава V. Уход за хирургическими больными

- •1Ла13л V. Уход за хирургическими полыгыми

- •Глава V. Уход захпрургичгскими больными

- •1. Уход за больными, находящимися на постельном режиме

- •Глава V. Уход за хирургическими больными

- •1.1. Обработка кожных покровов

- •Глава V уход за хирургическими больными

- •Глава V уход за хирургическими сольными

- •1.2. Уход за полостью рта

- •1.3. Искусственное питание

- •Глава V уход за хирургическими больными

- •2. Применение лекарственных препаратов

- •Глава V уход захирургичьскпмн сольными

- •3. Лечебно-диагностические пункции

- •II манипуляции

- •3.1. Снятие швов

- •Глава V. Уход за хирургическими сольными

- •3.2. Промывание желудка

- •3.3. Пункция

- •Глава V. Уход за хирургическими больными

- •Глава V. Уход за хирургическими больными

- •Глава V уход за хирургическими больными

- •4. Виды клизм и их выполнение

- •Глава V. Уход зл хирургическими больными

- •Глава V уход за хирургическими гольнымп

- •5. Профилактика возможного заражения

- •Глава VI («бследованпе хирургических больных

- •1.1. Жалобы

- •Глава VI. Обследование хирургичЕс кпх сольных

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •1.4. Методика объективного обследования больного

- •1.4.1. Осмотр

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •1.4.2. Пальпация

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •Глава VI обследование хирургических больных

- •Глава VI. Обследование хирургических больных

- •Глава VI обследование хирургических больных

- •1.4.6. Аускультация

- •1.4.7. Особенности обследования травматологических больных

- •2. Специальные методы исследования

- •Глава VI обследование хирургических больных

- •Глава VI. Обследование хирургических ьольных

- •Глава VII десмургия

- •1. Укрепляющие (пли закрепляющие) повязки

- •1.1. Ле11копластыриые повязки

- •Глава VII. Десмургия

- •1.2. Клеоловая повязка

- •1.3. Косыночные повязки

- •1.3.1. Повязка па голову

- •Глава VII. Десмургия

- •1.4. Пращевиднля повязка

- •Глава VII. Десмургия

- •1.4.2. Повязка на подбородок

- •1.4.3. Повязка на затылочную область

- •1.4.4. Повязка па теменную и лобную области

- •Глава VII. Десмургия

- •1.6. Бинтовые повязки

- •Глава VII. Десмургия

- •1.6.1. Циркулярная повязку

- •1.6.2. Спиральная повязка

- •Глава VII. Десмургия

- •1.6.3. Ползучая повязка

- •Глава VI]. Десмургия

- •1.6.6. Сходящаяся или расходящаяся черепашья повмзк V

- •1.6.7. Повязки на голову

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •1.6.8. Повязки нл верхние конечности

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава v1l десмургия

- •1.6.9. Повязки на грудную клетку

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •1.6.11. Повязки нл нижние конечности

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •1.7. Повязки трубчатым бинтом

- •2. Теипинг

- •Глава VII. Десмургия

- •3. Транспортная иммобилизация

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава vh. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •3.2. Транспортная иммобилизация при повреждениях позвоночника

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •3.3. Транспортная иммобилизация при повреждениях грудной клетки и живота

- •Глава VII. Десмургия

- •3.4. Транспортная иммобилизация при повреждениях плечевого пояса и верхних конечностей

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII десмургия

- •3.5. Транспортная иммобилизация при повреждениях таза и нижних конечностей

- •Глава VII. Десмургим

- •Глава VII. Десмурги1

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII десмургия

- •Глава VII. Десмуггия

- •4. Отвердевающие повязки

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •4.1. Виды гипсовых повязок

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмургия

- •Глава VII. Десмурп

- •Глава VII. Десмургия

- •4,2. Снятие гипсовой повязки

- •Глава VIII кровотечение

- •1. Классификация кровотечений

- •Глава v11l кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII кровотечение

- •2. Патогенез кровотечения

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •3. Факторы, способствующие развитию тяжелой клинической картины при кровотечении

- •Глава VIII. Кровотечение

- •4. Клиническая картина и диагностика кровотечений

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •5. Способы остановки кровотечений

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Главами. КРоВогрченпк

- •I ллна VIII ki'oHon mi hiIi:

- •Глава VIII. Кровотечение

- •5.2. Окончательная остановка кровотечения

- •5.2.1. Механические методы

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •5.2.2. Физические методы

- •Глава VIII. Кровотечение

- •5.2.3. Химические методы

- •5.2.4. Биологические методы

- •Глава VIII. Кровотечение

- •Глава VIII. Кровотечение

- •6. Основные принципы лечения острой кровопотери

- •Глава IX

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •1. История переливания крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •2. Агглютиногены и агглютинины (изосерологические свойства крови)

- •Глава IX переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •3. Определение групповой и резус-принадлежности крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •3.1. Определение группы крови по системе аво

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов кр( жп

- •3.2. Определение резус-принадлежности крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •4. Источники получения компонентов

- •4.1. Донорство

- •Глава IX. Пргрл!ibaiiiie компонентов крови

- •4.2. Другие источники крови

- •Глава IX переливание компонентов крови

- •5. Компоненты крови и методы их консервирования

- •5.1. Изменения, происходящие в крови при ее хранении

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •5.2. Клеточные компоненты

- •Глава IX переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •5.4. Методы консервирования

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •6. Препараты крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •7. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •7.2. Противопоказания к гемотерапии

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •7.4. Методы гемотраисфузий

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •7.5. Механизм действия перелитых компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •8. Реакции и осложнения при переливании компонентов крови

- •8.1. Гемотрансфузионпые реакции

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •8.2. Гемотрансфузионные осложнения

- •8.2.1. Погрешности в методике трансфузии

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •9. Плазмозамещающие растворы

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •9.1. Плазмозамещающие растворы гемодинамического действия

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •9.1.2. Препараты 7кел vtihia

- •9.2. Дезинтоксикационные растворы

- •Глава IX переливание компонентов крови

- •9.3.1. Белковые препараты

- •9.3.2. Жировые эмульсии

- •9.3.3. Углеводы

- •4.4. Регуляторы водно-солевого обмела II кислотно-основного состояния

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •9.5. Переносчики кислорода

- •9.6. Плазмазамещающие растворы комплексного действ1 (я

- •Глава IX. Переливание компонентов крови

- •Глава X

- •Хирургическая операция.

- •Основные принципы

- •Предоперационной подготовки

- •1. Современные хирургические операции

- •Глава X хирургическая операция

- •1.1. Показания к операции

- •1.2. Виды оперативных вмешательств

- •Глава X хирургическая операция

- •Глава X. Хпръ ргическая операция

- •1.3. Эндоскопические операции

- •Глава X. Хирургичьская операция

- •2. Предоперационный период и подготовка больного к операции

- •Глава X. Хирургическая операция

- •Глава X. Хирургическая операция

- •Глава X. Хирургическая операция

- •3. Проведение хирургической операции

- •Глава X. Хирургическая огтррация

- •5. Возможные осложнения в послеоперационном периоде, их профилактика II лечение

- •Глава X хирургическая операция

- •Глава X. Хирургическая операция

- •Глава X хирургическая операция

- •Глава X. Хирург! 1ческая операция

- •Глава X хирургическая операция

- •Глава XI обезболивание

- •2. Общее обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •2.1. Теории наркоза

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •2.3. Подготовка больного к наркозу

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболиваниь

- •Глава XI. Обезболивании

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •2.5. Неингаляционный наркоз

- •2.6. Внутривенный наркоз

- •Глава XI. Обезболивание

- •2.7. Осложнения общего обезболивания

- •Глава XI. Обезболивали!

- •Глава XI. Обезболивание

- •3. Местная анестезия

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •3.1. Поверхностная анестезия

- •Глава XI обезболивание

- •3.3. Проводниковая анестезия

- •3.4. Внутритазовая (по школы шкову-селиванову) повокушовая блокада

- •3.5. Короткая iiobokaiiновая блокад V

- •3.6. Межреберная (по фридланду) новокапповая блокада

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •Зло. Футлярная новоклиновая блокада

- •3.11. Спинномозговая

- •Глава XI. Обезболивание

- •Глава XI. Обезболивание

- •3.12. Эш1дуралы1ая (перидуральная) анестезия

- •Глава XI. Обезболивание

- •3.13. Сакральная анестезия

- •3.14. Внутривенная регионарная анестезия

- •3.15. Внутрикостная анестезия

- •Глава XII

- •Неотложные состояния.

- •Понятие о реанимации

- •И интенсивной терапии

- •1. Обморок. Коллапс

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •2. Травматический шок

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •2.1. Классификация травматического шока

- •Глава XII. Неотложные с0с1п*цшЯ

- •2.2. Клиническая картина

- •Глава XII. Неотложные состоя!!! II

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •2.4. Профилактика травматического шока

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •3. Терминальные состояния

- •3.1. Принципы лечения при клинической смерти

- •3.1.1. Экстренное восстановление проходимости дыхательных путей

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •3.1.2. Искусственное дыхам j if

- •3.1.3. Искусственное дыхание в сочетании с массажем сердца

- •Глава XII неотложный состояния

- •3.1.4. Лечение при асистолии

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •3.1.5. Лечение фибрилляции желудочков

- •3.1.6. Внутриартериалыюе нагнетание крови

- •Глава XII. Неотложные состояния

- •3.2. Постреанимационная болезнь

- •Глава XIII

- •1.1. Ушиб (contusio)

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •1.2. Сотрясение (commotio)

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •1.3. Сдавление (compressio)

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •1.5. Растяжение (distorsio)

- •Глава xiil диагностика и лечение травм

- •1.6. Разрыв (rupturа)

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •1.7. Лечение растяжений II разрывов

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •2. Повреждения головы

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •2.1. Сотрясение головного мозга (commotio cerebri)

- •2.2. Ушиб головного мозга (contusio cerebri)

- •Глава XIII диагностика и лече1п 1с травм

- •2.3. Сдавление головного мозга (compressio cerebri)

- •Глава XIII диагностика II лечение травм

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •3. Повреждения грудной клетки

- •II ее органов

- •3.1. Сотрясение грудной клетки (commotio thoracis)

- •3.2. Ушиб грудной клетки (contusio thoracis)

- •Глава XIII диагностика и лечениьтгалм

- •3.2.1. Подкожная эмфизема

- •3.2.2. Медиастинальн чя эмфизема

- •3.2.3. Пневмоторакс

- •Глава XIII. Диагпо тпкл II лечение грамм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •3.2.4. Парадоксальное дыхание

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •3.2.5. Гемоторакс

- •Глава XIII диагностика и лечении ттлпм

- •3.2.6. Кровохарканье и лкгочног кровотечение

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •3.2.7. Ушиб сердца

- •3.2.8. Гемопериклрд

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •4. Закрытая травма живота

- •Глава XIII диагностика II лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •5. Закрытые повреждения органов забрюшинного пространства

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •6.2. Клиническая картина

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •Синдром рециркуляции при острой ишемии Эндогенная токсемия продуктами миолиза и нарушенного метаболизма клеток

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •6.3. Лечение

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •7. Вывихи

- •Глава XIII. Диагно' тика II ле'генпс травм

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •7.1. Клиническая картина и диагностика

- •7.2. Лечение

- •Глава XIII. Диагностика и лечение I pabm

- •7.2.1. Вправление вывиха плеча по кохеру

- •Глава XIII. Диагностика и лечение трлим

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •7.2.2. Вправление вывиха плеча по джанелидзе

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •7.2.3. Вправление вывиха бедра по джанелидзе

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •7.2.4. Вправление двустороннего вывиха нижней челкхтп

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •8.1. Сращение переломов

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •8.3. Лечение

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика II лечепп1 11'лвм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •8.4. Осложнения при переломах

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика II лечение гг'авм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •9. Раны

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •9.1. Клиническая картина

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика II лечение травм

- •9.2. Виды заживления ран

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •9.3. Лечение

- •10. Ожоги

- •Юл. Механизм поражения тканей при различных видах ожогов

- •Глава XIII- диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •10.2. Классификация

- •10.3. Определение площади ожоговой поверхности

- •I глава хш. Диагностика и лечение травм

- •10.4. Морфология и клиническая картина ожоговых ран

- •10.5. Ожоговая болезнь

- •Глава XIII диагностика II лечение травм

- •10.5.1. Ожоговый шок

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •10.5.2. Стадия токсемии

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •10.5.3. Септикотоксемия

- •10.5.4. Реконвалесценция

- •10.6. Первая помощь при ожогах

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •10.7. Лечение ожоговых ран

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечениетранм

- •10.8. Химические ожоги

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •11. Электротравма

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •Глава XIII диагностика II лечение травм

- •Глава XIII диагностика и лечение травм

- •Ц. Отморожения

- •Глава XIII. Диагностика и лечение тгаш

- •Глава XIII диагностика II лечение тра

- •Глава XIII, диагностика II лечение травм

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава x1u. Диагностика II лечение травм

- •12.2. Лечен1№

- •Глава XIII. Диагностика и лечение травм

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •1. Классификация хирургической инфекции

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •2. Общие вопросы гнойной хирургической инфекции

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •2.1. Этиология, патогенез

- •2.2. Клнннче! кая картина

- •Глава XIV. Хирургическая инфпкция

- •2.3. Основные принципы лечения

- •2.3.1. Местное лечение

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •2.3.2. Общее лечение

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •3. Острые гнойные заболевания кожи, жировой и мышечной тканей

- •3.1. Фурункул и фурункулез

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •3.2. Карбункул

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •3.3. Абсцесс

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •I JlAbaxiv хирурги1 if-гкля инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •4. Гнойные заболевания железистых органов

- •4.1. Гидр аденит

- •Глава XIV. Xi1ру

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •4.2. Паротит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •4.3. Мастит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •5. Гнойно-воспалительные заболевания лимфатической системы

- •5.1. Рожа

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •5.2. Эризипелоид

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •5.3. Лимфангиит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •5.4. Лимфаденит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •6. Хирургическая инфекция кровеносных сосудов

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •6.1. Гнойный артериит

- •62. Флебит

- •63. Тромбофлебит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •7. Хирургическая инфекция кисти

- •Глава XIV. Хирург! 1чпгкля инфекция

- •7.1. Классификация восп ълительных заболевании кисти

- •7.2. Панариций

- •Глава XIV. Хирургичес кая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Гпава my. Хирургическая инфекция

- •7.3. Абсцесс и флегмона кисти

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •Гпава XIV. Хирургическая инфекция

- •8.1. Бурсит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •8.2. Артрит

- •Глава XIV. Xi1ру1тнчепсля ппфпкцич

- •8.3. Остеомиелит

- •8.3.1. Острый гематогенным остеомиелит

- •Глава XIV. Хирур1 ическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекцпч

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •8.3.2. Хронический гематогенный остеомиелит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекц11']

- •1 Лава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV XI

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •9. Воспалительные заболевания серозных оболочек, образующих полости

- •9.1. Плеврит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •9.2. Острый перитонит

- •Глава XIV. Хмруггичепсая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •1 Лава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV хирургическая инфекции

- •10. Сепсис

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Юл. Этиология II патогенез

- •Глава XIV. Хирургическая инфькцич

- •10.2. Патологическая анатомия

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •10.3. Классификация

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •10.4. Клиническая kvi'tiiiia

- •Глава XIV. Хирургическая пифькцим

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •10.5. Диагностика

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •10.6. Лечение

- •10.7. Септический шок

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •10.7.2. Клиническая картин V II диагностика

- •10.7.3. Лечение

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •11. Острая анаэробная инфекция

- •11.1. Анаэробная неклостридиальная (гнилостная) инфекция

- •Глава XIV хирургическая ш1ф1 кция

- •1J.J.1. Гнилостная инфекция мягких тканей

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •11.1.2. Анаэробные заболевания брюшины

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •11.1.3. Неклострпдилльная анаэробная инфекция легких

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •11.1.4. Принципы лечения неклостриди альиоп анаэробном инфекции

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •11.2. Анаэробная (газовая) гангрена

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •11.2.1. Клиническая картина

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •М.2.2. Профилактика

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •11.2.3. Лечение

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •11.3.3. Классификация

- •11.3.4. Клиническая картина

- •Глава XIV. Хирургическая иифгкция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •11.3.5. Лечение

- •Глава XIV. Хирургическая инф1кция

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургичв кая ицфькция

- •Глава XIV хиръ ргпчесжая инфекция

- •12. Хроническая хирургическая специфическая инфекция

- •12.1. Костно-суставной туберкулез

- •12.1.1. Этиология и патогенf3

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •12.1.2. Формы суставного туберкулеза

- •12.1.3. Клиническая картина наиболее частых форм костно-суставного туберкулеза

- •Глава XIV. Хирургическая 11нфскцим

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •12.1.4. Лечение

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •12.2. Туберкулезный лимфаденит

- •Глава XIV. Хирургическая инфекц111

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •12.3. Актиномикоз

- •12.3.1. Этиология и патогенез

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •12.3.2. Патологоанатомическне изменения

- •12.3.3. Клиническая картин V II диагностика

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •12.3.4. Лечение

- •12.4. Сифилис (syphilis)

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хирургическая инфекция

- •12.5. Лепра (lepra)

- •Глава XIV. Хирургическая инфекции

- •13. Сибирская язва (anthrax)

- •Глава XIV хирургическая инфекция

- •Глава XIV. Хпръ ргическая инфекция

- •Глава XV нарушение крово- и лимфообращения. Некрозы, гангрены, пролежни,

- •1. Некроз

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV. Нарушение крово- и лнмфообращения

- •2. Гангрена

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •2.1. Сухая гангрена

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфооьращеимя

- •2.2. Влажная гангрена

- •Глава XV. Нарушение крово- II лимфообращения

- •3. Пролежни

- •Глава XV. Нарушение крово- и лпмфообращи1

- •4. Язвы

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •5. Свищи

- •5.1. Классификация

- •Глава XV нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •5,2. Клиническая картина

- •5.3. Диагностика

- •Глава XV нарушение крово- и лимфообрлщкшн

- •5.4. Лечение

- •6.1.1. Этиология

- •Глава XV. Нарушение крово-и лпмпюоврлщспим

- •6.1.2. Клиническая картина

- •Глава XV. Нарушение крово- II лимфообращения

- •6.1.3. Диагностика

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфооьрлщшия

- •6.1.4. Лечение

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфси «ращения

- •6.3. Облитерирующий атеросклероз аорты и периферических артерий

- •Глава XV. Нарушение крово* и лимфообращения

- •6.3.2. Клиническая картин V

- •6.3.3. Диагностика

- •6.3.4. Лечение

- •Глава XV нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •6.4. Болезнь рейно

- •6.4.1. Клиническая картина и диагностика

- •6.4.2. Лечение

- •6.5. Тромбозы и эмболии

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращншя

- •6.6. Заболевания вен

- •6.6.1. Варикозная болезнь

- •Глава XV нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •6.6.2. Посгфлебитический синдром

- •Глава XV нарушение крово- и лимфообращения

- •6.7. Расстройство лимфообращения

- •6.7.1. Лимфангиомм

- •6.7.2. Слоновость

- •Глава XV. Нарушение крово- и лимфообращения

- •Глава XV. Нлрушпшн ктово и лимфообращения

- •Глава XVI опухоли. Общие вопросы онкологии

- •1. Этиология и патогенез

- •Глава XVI. Опухоли. Общие вопросы онкологии

- •Глава XVI. Опухоли. Общин вопи n ы онкологии

- •Глава XVI. Опухоли. Общие вопросы онкологии

- •Глава XVI. Опухоли. Общие вопросы онкологии

- •Глава XVI. Опухоли. Общие вопросы онкологии

- •2. Классификация опухолей

- •Глава XVI. Опухоли. Общие вопросы онкологии

- •3. Принципы постановки диагноза

- •Глава XVI. Опухоли общие вопросы онкологии

- •4 Общие принципы и методы лечения онкологических больных

- •4.1. Оперативное лечение опухолгп

- •4.2. Лучевая терапия опухолей

- •2БЗак. 2285 801

- •Глава XVI опухоли. Общие вопросы онкологии

- •4.4. Гормонотерапия

- •4.5. Вспомогательная терапия

- •Глава XVI. Опухоли. Общие вопросы онкологии

- •Глава XVI. Опухоли. Общие вопросы онкологии

- •Глава XVII хирургические паразитарные заболевания

- •Глава XVII паразитарные заболевания

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •2. Цистицеркоз

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •3. Эхинококкоз

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •4. Альвеококкоз

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •5. Описторхоз

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •6. Дракункулез

- •Глава XVII паразитарные заболевания

- •7. Шистосомоз

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •8. Филяриидозы

- •Глава XVII. Паразитарные заболевания

- •Глава xviiпаразитарные заболевания

- •Глава XVII. Паразитлрпыь заболевания

- •10. Лямблиоз

- •Глава XVIII восстановительная хирургия

- •1. Пластическая хирургия

- •Глава XVIII восстановительная хирургия

- •1.1.1. Несвободная кожная пластика

- •Глава XVIII восстановительная хирургия

- •Глава xv111 восстановительная хигур1 ия

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия

- •1.1.2. Свободная кожная пластика

- •Глава XVIII восстановительная хирургия

- •Глава XVIII восстановительная хирургия

- •Глава XVIII восстановительная хирургия

- •Глава xviil восстановительная хирургия

- •1.4. Пластические операции с использованием хряща, мышц, фасций

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия

- •1.5. Пластика сухожилий

- •2. Реконструктивная хирургия

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия

- •3. Трансплантология

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия

- •3.L заготовка, консервирование и хранение органов и тканей

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия

- •3.2. Биологические основы трансплантации органов и тканей и реакция тканевой несовместимости

- •Глава xvi11. Восстановительная хирургия

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия

- •3.3. Современные возможности трансплантации

- •3.3.1. Трансплантация почек

- •3.3.2. Трансплантация сердца

- •Глава XVIII восстановительная хируггия

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия

- •3.3.3. Трансплантация печени

- •3.3.4. Трлнспл мггацпя легких

- •Глава xvu1. Восстановительная хирургии

- •3.3.5. Трансплантация поджелудочной железы

- •3.3.8. Трансплантация костного мозга

- •Глава XVIII. Восстановительная хирургия

- •3.4. Реплантация

- •Глава xv1j1 восстановительная хирургия

- •3.5. Эксплантация

- •Глава XVIII. ВоО тановиткш.Ная хирургия

- •Глава XVIII восстановительная хирургия

- •Глава XIX пороки развития

- •Глава XIX. Пороки развития

- •1. Пороки развития головы, позвоночника 1.1. Пороки развития мозгового черепа

- •Глава XIX. Пороки развит 114

- •Глава XIX. Пороки развития

- •Глава XIX пороки развития

- •2. Пороки развития шеи

- •4. Врожденные пороки сердца и м vгиctpaльhыx сосудов

- •Глава XIX. Пороки развития

- •5. Пороки развития брюшной стенки и пупка

- •Глава XIX. Пороки развития

- •Глава XIX. Пороки развития

- •Глава XIX. Пороки развития

- •Глава XIX. Пороки разин пг1

- •7. Пороки развития заднего прохода

- •Глава XIX. Пороки развития

- •Глава XIX. Пороки развития

- •8. Пороки развития мочеполовой системы

- •Глава XIX. Пороки развития

- •9. Пороки развития конечностей

- •Глава XIX пороки развития

- •Глава XIX. Пороки развития

- •220013, Минск, пр-т ф.Скорины, 79.

Глава XVIII восстановительная хирургия

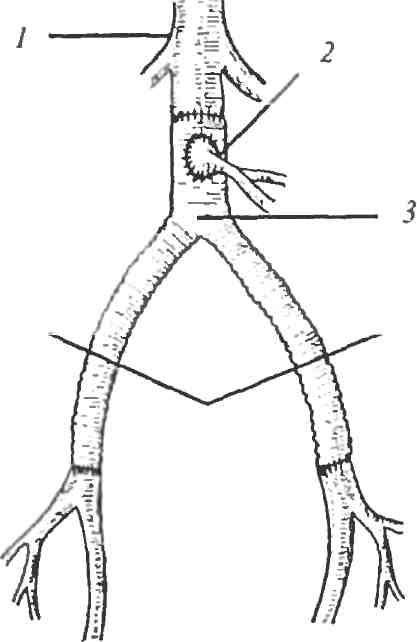

Рис. 17. Удаление аневризмы дуги аорты с замещением дефекта сосудистым протезом: / - аневризма; 2 - сосудистый протез; 3 - аппарат искусственного кровообращения (схема)

другими методами лечения. Длинный ствол протеза, изготовленный из сплава кобальта с хромом, вцементированный в бедренную кость, а также алюминево-керамическая головка сустава делают его практически вечным. Длительное время в кардиохирургии используется имплантация искусственных клапанов сердца. К примеру, недостаточность митрального клапана или рестеноз его после комиссуротомии является показанием для замены митрального клапана искусственным. С этой целью в условиях искусственного кровообращения производят удаление пораженного клапана и на его место вшивают протез. Конструкции клапанов сердца весьма разнообразны (лепестковые, шаровые, полусферические, чечевнцеобразные), изготовлены из современных синтетических материалов и рассчитаны на работу в течение длительного времени (некоторые модификации протезов шаровых клапанов способны безотказно работать в течение 50 лет). Вмес-

895

ГЛАВА \\ Ш. В0( СТАНОВПТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

те с тем имплантация клапанов сердца имеет и недостатки, главным из которых является необходимость применения больными антикоагулянтоь после операции в течение всей последующей жизни. В последние годы активно ведутся работы по созданию искусственного сердца.

В урологии многочисленные методы фаллопластики в целях лечения импотенции, обусловленной поражениями спинного и головного мозга, а также повреждением половых органов, предусматривают использование протезов полового члена (протезы Смолл-Кариона, Богораза, Вайнберга, Симовского-Вейт-кова). В функциональном отношении при этих операциях предпочтение отдается гидравлически наполняемому устройству - протезу полового члена.

Рис. 18. Протезирование бифуркации аорты с имплантацией в протез нижней брыжеечной артерии: У - аорта; 2 - нижняя брыжеечная артерия; 3 - протез бифуркации аорты

В косметической хирургии широкое распространение имеет имплантация силиконовых протезов молочной железы в целях устранения ее дефекта после мас-тэктомии или последствий других операций. Вместе с тем в последние годы отмечено неблагоприятное влияние силиконового протеза на окружающие ткани и от этого вида протезирования многие клиники отказываются.

Таким образом, эксплантация наряду с другими видами трансплантации и пластических операций имеет чрезвычайно широкое распространение и открывает огромные перспективы в плане лечения самых разнообразных заболеваний и травматических повреждений.

896

Глава XIX пороки развития

Пороки развития (врожденные пороки) - это стойкие морфологические изменения органа или организма, выходящие за пределы вариаций их строения и возникашощие внутриутробно в результате нарушений развития зародыша, плода.

Уродствами называют пороки развития, которые обезображивают часть тела или все тело или обнаруживаются уже при наружном осмотре.

Пороки развития известны с глубокой древности. В Вавилонской клинописи (3800-2000 лет до н.э.) имеется таблица, в которой перечислены 62 вида пороков развития. В России начало исследованию пороков развития было положено указом Петра I (1718) о создании в Петербурге «Музея уродливостей» и связано с именами К.Ф. Вольфа и Н.М. Бэра. Учение о пороках развития выделилось в самостоятельную науку - тератологию - после того, как в 1822 г. Жофруа Сент-Илер применил экспериментальный метод изучения причин возникновения пороков развития.

Частота рождения детей с пороками развития точно не установлена. Большинство исследователей оценивает этот показатель в 2%. Механизм возникновения пороков развития изучен недостаточно. Важное значение имеет мутация. В результате генных мутаций развиваются мономутантные пороки развития (17-20%), хромосомных и геномных мутаций - хромосомные болезни (10-12%), вследствие комбинированного воздействия генных мутаций и факторов внешней среды - мультифакториальные пороки развития (40-65%). Подавляющее большинство пороков развития связано с наследственной патологией и лишь в 3-5% случаев обусловлено тератогенными (экзогенными) факторами. К таковым, в частности, относятся некоторые вирусы, краснуха, ВИЧ, протозойные инфекции, ионизирующие излучения, амниотические тяжи, ряд лекарственных средств, алкоголь, сахарный диабет, тиреоюксический зоб.

29 3dk. 22S5 897

ГЛЛВЛ XIX. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ

Считаю»; что формирование пороков развития происходит в результате нарушения процессов размножения, миграции и дифференцировки клеток, гибели отдельных клеточных масс, замедления их рассасывания, нарушения адгезии гканеи. Остановка пли замедление размножения клеток приводит к спазмам или гипоплазии органа, нарушению слияния отдельных эм-орнональных структур, в норме происходящему в строго определенные периоды. В случае низкой пролпферативиой активности клеток контакт между эмбриональными структурами запаздывает. Вследствие изменений миграции клеток могут развиться гетеротопии, аплазии и ряд сложных пороков. Изменение дифференцировки клеток может произойти в любой период эмбриогенеза и быть причиной агенезии органов, их морфологической и функциональной незрелости. Задержка физиологического распада клеток, отмирающих в процессе эмбриогенеза, может привести к атрезии, стенозу. Нарушение адгезивного механизма, т.е. склеивания, удержания и срастания эмбриональных структур, как и недостаточно активная пролиферация, является причиной многих дизрафий. В основе формирования некоторых пороков развития лежат циркуляторные расстройства, обусловленные тромбозом, сдавлением, кровоизлиянием. Тератогенный эффект инфекций чаще связан с цитолитическим действием возбудителя

Все развитие, начиная от созревания половой клетки (гаметы) до рождения зрелого плода, делят на два периода:

Период прогенеза соответствует созреванию гамет (яйцеклетки и сперматозоида) до оплодотворения. В зависимости от того, в каких структурах наследственного аппарата гаметы происходят мутации, различаю! генные, хромосомные и геномные мутации.

Период кнматогенеза исчисляется с момента оплодотворения и образования зиготы до родов и делится на три периода:

бластогенеза - с момента оплодотворения до 15-го дня беременности, когда идет дробление яйца, заканчивающееся выделением эмб-рио- и трофобласта;

эмбриогенеза - с 16-го по 75-й день беременности, когда осуществляется органогенез и образуются амнион и хорион;

детогенеза - с 76-го по 280-й день, когда идут дифференцировка и со-

зревание тканей плода

Соответственно периодам различают бластопатшо, эмбриопатшо, раннюю и позднею детопатию.

Формирование большинства пороков развития происходит в течение первых 8-10 недель беременности Чувствительность эмбриона к повреждающим фактором в эти сроки различна. Выделяют два отрезка времени

898