- •Введение

- •Часть 1. Город прежде и теперь

- •Глава 1.

- •История Малоярославца

- •Глава 2.

- •Глава 3. Малоярославец глазами горожан

- •Влияние половозрастной структуры населения

- •Влияние постоянного места жительства и работы

- •Влияние профессиональной квалификации

- •Влияние осведомленности о действующей власти

- •Влияние «склонности к путешествиям»

- •Влияние уровня благосостояния граждан

- •Влияние местного патриотизма

- •Влияние изменения уровня жизни

- •Взаимозависимость с половозрастной структурой

- •Взаимосвязь с местом работы

- •Взаимосвязь с уровнем интереса к политическим процессам в городе

- •Взаимосвязь с уровнем патриотизма

- •Взаимосвязь с динамикой качества жизни

- •Часть 2. Туризм как ключевой фактор

- •Глава 4.

- •Сражение 1812 года как основная тема туризма

- •Глава 5. Возможности развития других теристических тем

- •Глава 6. Туристическая инфраструктура Малоярославца

- •Глава 7. Оценка перспектив развития туризма

- •Глава 8. Комплекс мер для развития туризма в Малоярославце

- •Часть 3. Состояние и микрогеография сферы услуг

- •Глава 9.

- •Значение сферы услуг для развития города

- •Глава 10.

- •Глава 11. Моделирование размещения торговли в городе

- •Глава 12. Исследование дорог

- •Методика проведения исследования качества дорог:

- •Анализ результатов исследования дорожных покрытий в городе Малоярославец Калужской области

- •Анализ результатов комплексного исследования состояния и качества дорог в г. Малоярославец Калужской области

- •Часть 4.

- •Глава 13

- •Глава 14. Маятниковые поездки по железной дороге

- •Глава 15. Маятниковые поездки автотранспортом

- •Заключение

Глава 5. Возможности развития других теристических тем

Говоря о туристических объектах города Малоярославца, мы чаще всего подразумеваем те из них, которые связаны с событиями Отечественной войны 1812 года. Несмотря на то, что основной акцент администрация города делает именно на военно-исторические объекты, отдавая им приоритет в развитии, пласт объектов туризма, не относящихся к военно-исторической теме, весьма обширен и разнообразен.

Для такого небольшого, не очень популярного среди туристов города, как Малоярославец, важно не стать «промежуточным», «транзитным». Туристический потенциал реализуется в полной мере тогда, когда турист не просто проедет мимо, рассматривая город из окна автобуса, но остановится, останется на ночь. Для этого, помимо туристической инфраструктуры, должны быть веские основания: художественная и историческая ценность объектов, доступность представления (для галерей и музеев), уникальность события/мероприятия (для фестивалей и пр.).

После посещения нескольких картинных галерей, краеведческого музея и монастыря, можно прийти к выводу, что все основания провести в городе больше одного дня есть.

Картинные галереи

В небольших городах Московской области картинные галереи часто становятся основными туристическими объектами. Несмотря на то, что в случае Малоярославца это не так, местные галереи играют важную роль в развитии туризма. Обе галереи находятся под ведомством городской администрации, постоянно пополняют свои коллекции, проводят выставки, проводят экскурсии.

Отметим, что для туристов важна не только эстетическая составляющая выставленных полотен. Прежде всего, человеку, приехавшему в город, будет интересен малоярославецкий пейзаж или бытовая сцена на фоне самого города, его виды и живописные, исторические места. И тогда сам городской пейзаж выступает в роли объекта туризма.

Пейзажи Малоярославца в изобилии представлены в Малоярославецкой городской картинной галерее.

Основанная в 1992 году и тогда состоявшая всего из одного зала, в 2000 году она получила новое здание в самом центре Малоярославца и расширилась до трех залов. Большинство полотен галереи принадлежат двум авторам — В.А. Куликову и Е.А. Чернявской. Именно работы Чернявской стали основой музея и теперь располагаются в центральном зале. В основном это натюрморты, написанные маслом, и акварельные наброски. Однако прежде чем попасть в центральный, второй по счету зал, посетитель наверняка задержится в первом, посвященном работам А.Е. Куликова и его сына В.А. Куликова.

Рис.

5.1

.Е.

Куликов считается основателем советского

лубка, основные черты этого стиля

проявляются в его полотнах «Баба Настя»,

«Демонстрация», портретах матери и жены

художника. Пейзажи Малоярославца,

составляющие основу экспозиции, выполнены

небольшим мазком и прорисованы очень

детально. По работам можно догадаться,

что автор родился и вырос в Малоярославце:

он пишет не только всем известные

монастырь и центральные улицы, но и

небольшие дачные переулки на окраине

города. В его пейзажах можно увидеть и

зимний Малоярославец («Монастырь»), и

весенний («Малоярославецкие дали»), и

летний («Радуга над Малоярославцем»),

каким его видят большинство туристов.

Куликов не старается приукрасить

Малоярославец в своих пейзажах, поэтому

его работы меньше всего похожи на

открытку. Он пытается запечатлеть те

ракурсы и детали, которые ему интересны

и видны, как коренному жителю и которые,

возможно, не увидит неместный художник,

приехавший на пленер. В этом, на мой

взгляд, и состоит основная ценность

работ А.Е. Куликова.

.Е.

Куликов считается основателем советского

лубка, основные черты этого стиля

проявляются в его полотнах «Баба Настя»,

«Демонстрация», портретах матери и жены

художника. Пейзажи Малоярославца,

составляющие основу экспозиции, выполнены

небольшим мазком и прорисованы очень

детально. По работам можно догадаться,

что автор родился и вырос в Малоярославце:

он пишет не только всем известные

монастырь и центральные улицы, но и

небольшие дачные переулки на окраине

города. В его пейзажах можно увидеть и

зимний Малоярославец («Монастырь»), и

весенний («Малоярославецкие дали»), и

летний («Радуга над Малоярославцем»),

каким его видят большинство туристов.

Куликов не старается приукрасить

Малоярославец в своих пейзажах, поэтому

его работы меньше всего похожи на

открытку. Он пытается запечатлеть те

ракурсы и детали, которые ему интересны

и видны, как коренному жителю и которые,

возможно, не увидит неместный художник,

приехавший на пленер. В этом, на мой

взгляд, и состоит основная ценность

работ А.Е. Куликова.

Рис.

5.2

А.Е. Куликов. Демонстрация

Центральный зал, как уже говорилось, занимают работы Чернявской. Представленные наброски, на мой взгляд, относятся больше к области декоративно-прикладного искусства, нежели к живописи. Большинство натюрмортов — вазы с цветами.

Третий зал галереи посвящен временным передвижным выставкам. В тот момент там выставлялся А.Жлобович, художник из Боровска и член союза художников России. Он пишет в основном сельские пейзажи и типичные виды Малоярославца и Боровска. Все работы выполнены размашистым мазком, только слегка обозначены формы зданий. При взгляде издалека пейзаж превращается в абстракцию. Однако видно, что художник пишет Малоярославец постоянно — в пейзажах отражены все сезоны. В этом же зале понравившуюся работу можно приобрести. Такие картины, на мой взгляд, ценны как дорогой сувенир или элемент декора, но сами по себе большой художественной ценности не несут.

Рис.

5.3

Всего в галерее работают 10 человек, постоянного экскурсовода нет, поэтому экскурсию надо заказывать заранее. В основном галерею посещают местные жители, школьники из Малоярославца и Обнинска (около 4600 человек в год). К 20-летию галереи был снят фильм о художниках, выставлявшихся в галерее, и их работах. Однако, экспозиция Малоярославецкой галереи слишком мала (400 единиц) и неразнообразна для главной городской галереи. Отчасти такая ситуация сложилась из-за недостатка площади (всего 90 кв. м) и финансирования (фактически, галерея существует на средства художников, в ней выставляющихся), отчасти из-за того, что в городе существует еще одна галерея, позиционирующая себя как современный музейно-выставочный центр. Центр активно развивается и расширяется (последнее расширение — в 2000 году), создает и проводит экскурсии, собирает не только работы художников, но и предметы их жизни и творчества. Можно сказать, что теперь он играет роль главной галереи города.

Музейно-выставочный центр им. И.А.Солдатёнкова был создан в 1998 году на основе собрания картин, русских традиционных костюмов, книг, коллекции изразцов и предметов медно-культовой пластики, переданных Игорем Алексеевичем в дар. На сегодняшний день музейный фонд насчитывает более двенадцати тысяч единиц хранения. Несмотря на то, что создание музейно-выставочного центра было поддержано всеми ветвями власти (от главы городской администрации до губернатора Калужской области А.Д. Артамонова), и сейчас коллекция пополняется в основном за счет дарения.

Руководство центра всеми силами пытается сделать музей-галерею центром творческой деятельности. Ежегодно совместно с администрацией города центр организует весенние и осенние пленэры российских художников, на которые приглашают не только русских, но и иностранных мастеров. По итогам пленэров организуются выставки, которые впоследствии пополняют коллекцию современной живописи. Мне кажется, благодаря таким мероприятиям, со временем Малоярославец, наряду с Суздалем, Псковом, Владимиром, сможет стать одним из центров притяжения художников-пейзажистов, источником пополнения живописного фонда Малоярославца. И тогда пейзажи города будут узнаваемыми, станут брендом города.

Стараясь привлечь посетителей, центр делает акцент прежде всего на разнообразие и уникальность экспонатов. Особая гордость музея — переданная Солдатенковым коллекция печных изразцов и собрание работ в технике интарсии (особая техника мозаики из дерева). При центре создана уникальная библиотека, состоящая из редких книг на старославянском и церковнославянском языках, и книг культурологического, искусствоведческого и исторического содержания, тоже переданных Солдатенковым в дар музею. Таким образом, выставочный центр привлекает не только туристов, но и исследователей и искусствоведов: за время его деятельности было опубликовано большое количество статей на основе музейных коллекций. Музей позиционирует себя не только как выставку ценных экспонатов, но и как некую организацию, занимающуюся просвещением. В брошюре центра написано: «Малоярославецкий музейно-выставочный центр являет собой основу образования и культуры». Поддержание этого имиджа – задача созданного при центре туристического отдела. Его руководитель рассказала, что они активно занимаются организацией тематических экскурсий для школьников, международных выставок, ежегодных пленэров. Разработан комплекс туристических маршрутов по городу и в целом по Калужской области, например «Малоярославец – город русской славы», «События Отечественной войны 1812 года на территории города Малоярославца», «Великая Отечественная война на территории Малоярославецкого района», «Духовные центры Малоярославецкой земли».

Центр — один из немногих музеев Малоярославца, имеющих свой сайт, где есть возможность предварительно заказать экскурсию. Деятельность отдела не ограничивается исключительно выставочным центром. В распоряжении центра находится собственный автобус, его сотрудники проводят экскурсии по всему городу, разработан комплекс туристических маршрутов и в целом по Калужской области. Здесь же находится художественный салон, где художники могут приобрести необходимые им материалы, а туристы - картины и сувенирную продукцию. Отдаленное местоположение центра (район Маклино) было обращено в достоинство — здание не было ограничено в этажности и архитектурном стиле. Рядом появилась возможность построить небольшую гостиницу для гостей города.

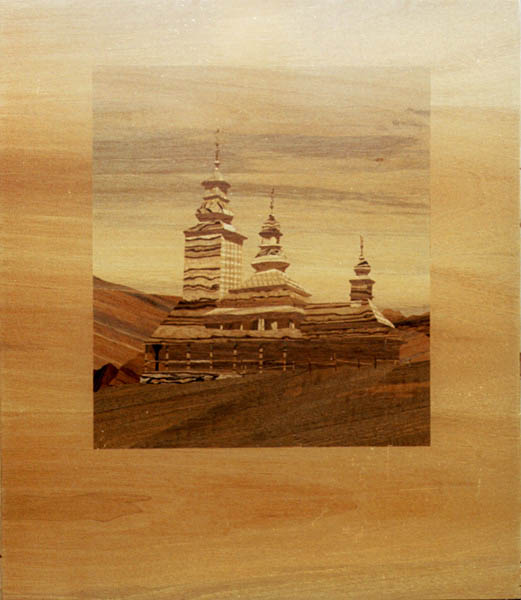

Музей состоит из пяти залов. Зал 1 посвящен путешествиям Солдатенкова и предметам быта, которые он привез из стран Средней Азии, центральной и северной России. Зал 2 — иконный зал, самый древний и ценный экспонат которого – храмовая икона 17 века, несколько десятков лет прослужившая дверью конюшни и поэтому не уничтоженная. Третий зал посвящен коллекции традиционной русской одежды, четвертый — быту купеческого мелкопоместного дворянства. Последние два зала мало отражают историю и быт Малоярославца и выставлены только как часть коллекции Солдатенкова, редких экспонатов тут нет. Интерес представляет постоянная выставка «Великое родство», созданный благодаря личному вкладу правнука А.К. Саврасова – Олега Борисовича Павлова. В экспозиции представлены как работы самого автора (портреты, пейзажи России, выполненные маслом, темперой, акварелью), так и предметы быта семьи Саврасовых-Павловых (фотографии, иконы, бюро) и некоторые полотна, авторство которых приписывается самому А.К. Саврасову. Несмотря на то, что коллекция никак не относится к истории Малоярославца, она имеет большую ценность как единственное довольно обширное собрание предметов быта семьи художника Саврасова. Еще один зал центра, «музей Интарсии», собрал в себе работы современного художника по дереву и основателя фабрики «Русский подарок» В.Д. Матвеичева. Используя эту технику деревянной мозаики, мастер создает пейзажи, состоящие из мелких кусков дерева разных пород (орех, бук, береза, ясень, клен и др.). Основной лейтмотив работ — тема Русского севера. Эти пейзажи достойны восхищения и благодаря безупречной технике исполнения, и благодаря своей экспозиции. Проведя в зале пять минут, посетитель уже забывает о том, что работы выполнены из дерева, кажется, что это картины на холсте, настолько искусно они сделаны.

Рис.

5.4

В.Д. Матвеичев. Карпаты

зале под названием «Наследие» составители

экспозиции постарались показать связь

известных деятелей искусства с

Малоярославцем, а также выставить работы

местных творческих людей. Здесь находятся

работы малоярославецких художников

Бауэра, Ермилова, Митяшкина. В основном

это стандартные современные пейзажи

города (вид на монастырь, площадь Ленина)

и натюрморты, не имеющие особой

художественной ценности. Представлены

здесь и немногочисленные вещи семьи

Тарковского и Бруни.

зале под названием «Наследие» составители

экспозиции постарались показать связь

известных деятелей искусства с

Малоярославцем, а также выставить работы

местных творческих людей. Здесь находятся

работы малоярославецких художников

Бауэра, Ермилова, Митяшкина. В основном

это стандартные современные пейзажи

города (вид на монастырь, площадь Ленина)

и натюрморты, не имеющие особой

художественной ценности. Представлены

здесь и немногочисленные вещи семьи

Тарковского и Бруни.

И последний зал отдан под временные выставки. На тот момент (конец июля) там проводилась выставка С. Андрияки, что тоже говорит в пользу музея: он смог добиться того, что в его стенах выставляются известные российские художники.

Мне кажется, музейно-выставочный центр им. Солдатёнкова по праву может называться современным центром искусства, музеем, который, несмотря на уже существующую внушительную и довольно редкую коллекцию экспонатов (около 13 тыс. единиц), продолжает пополнять свои фонды и активно заниматься организацией различных культурных мероприятий и событий. Посетителю центра обязательно будет предложена экскурсия не только по музею, но и по городу, а значит, у него будет возможность задержаться в городе надолго, чего и добиваются работники тур. отдела.

Краеведческий музей.

Рис.

5.5

ще

одним центром притяжения туристов

должен был стать краеведческий музей,

но, на мой взгляд, так и не стал и остался

в тени музейно-выставочного центра им.

Солдатенкова. Музей был открыт в дни

празднования юбилея Малоярославца (600

лет). Экспозиция начинается с

археологических находок из Городища,

затем ее продолжают стенды, рассказывающие

об основателе города – Владимире

Храбром. Как и в центре Солдатенкова, в

музее воссоздан интерьер купеческой

комнаты, и быт крестьянской семьи начала

20 века. Но эти реконструкции занимают

совсем небольшие площади и экспонатов

в них немного. Центральное место отдано

предметам быта, фотографиям, документам,

снарядам времен Великой Отечественной

войны. Музею принадлежит небольшая

экспозиция военной техники в самом

центре города.

ще

одним центром притяжения туристов

должен был стать краеведческий музей,

но, на мой взгляд, так и не стал и остался

в тени музейно-выставочного центра им.

Солдатенкова. Музей был открыт в дни

празднования юбилея Малоярославца (600

лет). Экспозиция начинается с

археологических находок из Городища,

затем ее продолжают стенды, рассказывающие

об основателе города – Владимире

Храбром. Как и в центре Солдатенкова, в

музее воссоздан интерьер купеческой

комнаты, и быт крестьянской семьи начала

20 века. Но эти реконструкции занимают

совсем небольшие площади и экспонатов

в них немного. Центральное место отдано

предметам быта, фотографиям, документам,

снарядам времен Великой Отечественной

войны. Музею принадлежит небольшая

экспозиция военной техники в самом

центре города.

Экспозиция не претендует на уникальность, но рассказывает об основных вехах в истории города. Небольшой фонд музея можно объяснить и тем, что в нем практически отсутствует целый пласт истории — война 1812 года. Экспонаты этой тематики в изобилии представлены в панораме и музее, посвященном войне с Наполеоном. Отметим, что музей возник относительно недавно и по указу Президента «О праздновании 600-летия основания г. Малоярославца", поэтому фонд пришлось создавать быстро и буквально с нуля. Работники музея не организует тематических экскурсий, а основные его посетители – сами малоярославчане. Экспозиция музея можно назвать скорее познавательной, полезной тем, кто хочет узнать поподробнее об истории города (чаще всего – школьникам), но вряд ли она сможет заинтересовать чем-то приехавшего из другого города или страны туриста.

Черноостровский монастырь.

Объектом специфического туризма может служить Свято-Никольский Черноостровский монастырь. Несмотря на то, что, как правило, он рассматривается как один из объектов, связанных с войной 1812 (на Святых Вратах по указу Александра I оставлены следы от шрапнели), монастырь ценен как объект паломничества вне связи с военными действиями. Основанный в XIV веке (по одной из версий, в XVI), он многократно перестраивался и восстанавливался и сейчас, после длительной реставрации, находится в прекрасном состоянии. Главные постройки монастыря — собор в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; храм в честь Корсунской иконы Божией Матери и храм в честь Всех Святых открыты для прихожан. Конечно, паломнический поток совсем невелик, но монастырь был и остается одним из символов города и, судя по опросам, одним из красивейших зданий Малоярославца.

Рис. 5.5 Черноостровский монастырь

Фестиваль «Мото-Малоярославец»

На протяжении двадцати лет на Ивановском лугу в пойме р. Лужа проходит международный фестиваль мотоциклистов и любителей рок-музыки. Первый раз фестиваль прошел в 1992 году и сейчас считается самым масштабным фестивалем, посвященный мотоциклам, мотоспорту и музыке. Сотни мотоциклистов, байкеров, музыкантов и гостей фестиваля собираются в традиционном месте в последние выходные июня.

Рис. 5.6

Отношение к этому мероприятию у горожан неоднозначное. С одной стороны, неоспоримо, что фестиваль приносит городу не только большие средства, но и известность, название «Мотоярославец» уже у многих на слуху. То, что это open air фестиваль, позволяет городу не волноваться о размещении гостей и участников, а топография Ивановского луга способствует изоляции участников от горожан. Однако многие малоярославчане негативно относятся к фестивалю. В основном, из-за того, что участники вытаптывают луг, оставляют после себя мусор и проч. Отчасти такое отношение создается из-за непонимания и неприятия пожилыми жителями мото- и рок-культуры. Шум и мусор – неизбежные издержки проведения подобных фестивалей, однако это сравнительно малая цена за тот доход, который приносит это ежегодное событие Малоярославцу (как мгновенный, так и доход в долгосрочной перспективе). По словам мэра, руководство фестиваля выплачивает городу около 1 млн. рублей на уборку мусора. Если фестиваль перенесут в другое место, город потеряет немалые средства и приобретет несколько гектаров неиспользуемой территории. Мне кажется, вряд ли возможно найти лучшее применение для площади Ивановского луга. Важно и то, что фестиваль продолжается два дня, и у участников и гостей есть возможность посетить малоярославские достопримечательности и внеси свой вклад в развитие местного туризма.

Фотофестиваль «Искусство видеть мир»

Рис.

5.7

ще

одно мероприятие, призванное прославить

Малоярославец и его виды, —

ежегодный

фотофестиваль

«Искусство видеть мир», который проводится

с 2004 при поддержке администрации г.

Малоярославец и Калужского отделения

Союза фотохудожников России. Для обмена

опытом, проведения мастер-классов и

фотосессий, в Малоярославец съезжаются

десятки фотографов из России и других

стран.

В

программу фестиваля всегда входят

обзорные экскурсии по городу и фотоконкурс

«Городской портрет», в котором жюри

выбирает лучшие фотографии Малоярославца,

сделанные конкурсантами. Фотографии —

победители потом отправляются на

российские и международные выставки,

представляя образ города Малоярославца.

ще

одно мероприятие, призванное прославить

Малоярославец и его виды, —

ежегодный

фотофестиваль

«Искусство видеть мир», который проводится

с 2004 при поддержке администрации г.

Малоярославец и Калужского отделения

Союза фотохудожников России. Для обмена

опытом, проведения мастер-классов и

фотосессий, в Малоярославец съезжаются

десятки фотографов из России и других

стран.

В

программу фестиваля всегда входят

обзорные экскурсии по городу и фотоконкурс

«Городской портрет», в котором жюри

выбирает лучшие фотографии Малоярославца,

сделанные конкурсантами. Фотографии —

победители потом отправляются на

российские и международные выставки,

представляя образ города Малоярославца.

Подводя итог, можно сказать, что, вопреки общему мнению, в Малоярославце есть на что посмотреть и кроме памятников войны 1812 года. Особый интерес представляют галереи, в особенности собрание музейно-выставочного центра им. Солдатенкова. Посетив экспозиции галерей и краеведческого музея, можно с уверенностью сказать, что Малоярославец имеет право называться не только городом-героем Войны 1812 года, но и городом-героем Великой Отечественной войны, духовным центром района.

Помимо своей славной истории, город имеет еще один повод для гордости — идиллический пейзаж. Благодаря этому город уже стал центром притяжения художников и фотохудожников. Город также пользуется своим удачным географическим положением и обилием незастроенных пространств вокруг. На них проводятся и ежегодные реконструкции, и open air — фестивали: ежегодный мото-рок фестиваль Мото-Малоярославец, музыкальные фестивали (в 2013 году проводился фестиваль «Крылья»).

Поэтому, при наличии хорошей туристической инфраструктуры, город мог бы привлекать гораздо больше туристов и в большей мере использовать свой рекреационный и туристический потенциал.