- •6.1. Общая постановка задачи 318

- •0. Введение

- •0.1. Приближенные вычисления

- •0.2. Численные методы и программирование

- •0.3. Особенности машинных вычислений

- •0.4. Структура учебного пособия

- •1. Специальные классы математических объектов и операции над ними

- •1.1. Комплексные числа

- •1.1.1. Основные понятия

- •1.2. Векторы

- •1.2.1. Основные понятия

- •1.2.2. Определение программного класса многомерных векторов

- •1.3. Полиномы

- •1.3.1. Общие сведения

- •1.3.2. Операции над полиномами

- •1.3.3. Вычисление значений полиномов

- •1.3.4. Вычисление корней полиномов

- •1.3.5. Определение программного класса полиномов

- •2. Матрицы и задачи линейной алгебры

- •2.1. Общие сведения о матрицах и матричных операциях

- •2.2. Методы решения основных задач линейной алгебры

- •2.2.1. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений (слау)

- •2.2.1.1. Метод Гаусса для решения слау, вычисления определителей и обращения матриц

- •2.2.1.2. Предварительная факторизация матриц (разложение в произведение двух матриц) в задачах решения слау

- •2.2.1.2.1. Факторизация матриц по методу Холецкого

- •2.2.1.3. Метод ортогонализации для решения слау

- •2.2.1.4. Итерационные методы решения слау

- •2.2.1.4.1. Проблема сходимости итерационных методов

- •2.2.2. Методы вычисления собственных значений матриц

- •2.2.2.1. Метод неопределенных коэффициентов

- •2.2.2.2. Метод Данилевского

- •2.2.2.4. Метод Леверрье-Фаддеева

- •2.2.2.5. Итерационный степенной метод

- •2.2.2.6. Метод Крылова

- •2.2.3. Метод наименьших квадратов (мнк)

- •2.3. Программная реализация матричного класса

- •2.3.1. Общее описание структуры матричного класса

- •2.3.2. Интерфейсный файл реализации матричного класса matrix.H

- •2.4. Программная реализация методов вычисления собственных значений и собственных векторов матриц

- •2.4.1. Метод неопределенных коэффициентов

- •2.4.2. Программная реализация метода Крылова вычисления собственных значений

- •2.4.3. Метод Леверрье-Фаддеева вычисления коэффициентов характеристического полинома

- •2.5. Элементы линейного программирования

- •2.5.1. Общая постановка задачи

- •2.5.2. Примеры задач линейного программирования

- •2.5.2.1. Задача о пищевом рационе

- •2.5.2.2. Задача о распределении ресурсов

- •2.5.2.3. Задача планирования перевозок (транспортная задача)

- •2.5.3. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования

- •2.5.3.1. Приведение системы к стандартной, удобной для преобразований форме

- •2.5.3.2. Алгоритм замены базисных переменных

- •2.5.3.3. Алгоритм поиска опорного решения озлп

- •2.5.3.3.1. Алгоритм выбора разрешающего элемента для приближения к опорному решению

- •2.5.3.4. Алгоритм поиска оптимального решения

- •2.5.4. Транспортная задача линейного программирования

- •2.5.4.1. Общие сведения

- •2.5.4.2. Формирование опорного плана

- •2.5.4.3. Циклические переносы перевозок для улучшения плана

- •2.5.4.4. Метод потенциалов

- •2.5.5. Транспортная задача при небалансе запасов и заявок

- •2.5.6. Транспортная задача с временным критерием

- •2.6. Программная реализация задач линейного программирования

- •2.6.1. Симплекс-метод решения озлп

- •2.6.2. Программная реализация метода решения транспортной задачи

- •3. Аналитическое приближение функций, заданных таблично

- •3.1. Общая постановка задачи

- •3.2. Общая методика решения задач аппроксимации

- •3.2.1. Алгебраическая интерполяция

- •3.2.1.1. Классический интерполяционный полином

- •3.2.1.2. Метод интерполяции Лагранжа

- •3.2.1.3. Интерполяционный полином Ньютона

- •3.2.1.4. Интерполяция сплайнами

- •3.2.1.5. Аппроксимация функций по методу наименьших квадратов

- •3.2.2. Программная реализация класса аппроксимирующих функций

- •4.1.2. Программная реализация методов численного интегрирования

- •4.2.Численное дифференцирование

- •5. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений

- •5.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения (общие сведения)

- •5.2. Процессы как объект исследования и управления

- •5.3. Операционное исчисление и его применение к исследованию динамики линейных систем

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.1.1. Правила операционного исчисления

- •5.3.2. Решение линейных уравнений с постоянными коэффициентами

- •5.3.2.1. Передаточные функции линейных динамических систем

- •5.3.2.2. Частотные характеристики динамических систем

- •5.3.2.3. Фазовые портреты динамических систем

- •5.3.2.4. Ограничения области применения символического метода

- •5.3.3. Программная реализация класса символического метода

- •5.4. Конечно-разностные методы решения задачи Коши для линейных и нелинейных оду

- •5.4.1. Одношаговые методы

- •5.4.1.1. Метод Эйлера

- •5.4.1.2. Методы Рунге-Кутта 2-го порядка

- •5.4.1.3. Метод Рунге-Кутта 4-го порядка

- •5.4.2. Многошаговые методы (методы Адамса)

- •5.4.3. Проблема устойчивости

- •5.4.4. Программная реализация численных методов решения задачи Коши

- •5.5. Двухточечные краевые задачи

- •5.5.1. Метод конечных разностей для линейных краевых (граничных) задач

- •5.5.2. Метод стрельбы для граничных задач

- •5.5.3. Программная реализация класса граничных задач

- •6. Численные методы решения систем нелинейных уравнений (сну) и поиска экстремумов функций

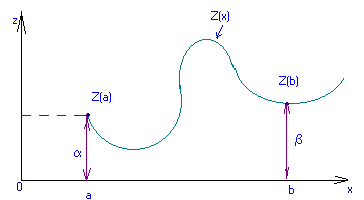

- •6.1. Общая постановка задачи

- •6.2. Решение нелинейных уравнений

- •6.2.1. Функция одной переменной при отсутствии помех

- •6.2.1.1. Методы последовательного сокращения интервала неопределенности

- •6.2.1.2. Рекуррентные методы уточнения текущей оценки значения корня

- •6.2.2. Уточнение корня функции одной переменной в условиях помех

- •6.2.2.1. Методы стохастической аппроксимации

- •6.3. Методы поиска экстремума функций

- •6.3.1. Унимодальные функции одного аргумента при отсутствии помех

- •6.3.1.1. Метод дихотомии

- •6.3.1.2. Метод Фибоначчи

- •6.3.1.3. Метод золотого сечения

- •6.3.2. Многомерный поиск экстремума

- •6.3.2.1. Метод координатного спуска

- •6.3.2.2. Метод градиента (наискорейшего спуска или крутого восхождения или метод Бокса-Уилсона)

- •6.3.2.3. Последовательный симплексный поиск (псм) субоптимальной области в многомерном пространстве

- •6.3.2.3.1. Вводные замечания

- •6.3.2.3.2. Алгоритм последовательного симплексного метода

- •6.3.2.3.3. Подготовительные операции

- •6.3.2.3.4. Алгоритм поиска

- •6.3.2.3.5. Преимущества метода

- •6.3.2.3.6. Недостатки метода

- •6.4. Программная реализация класса подпрограмм для поиска экстремума унимодальных в заданном интервале функций одной переменной

- •6.5. Программная реализация класса подпрограмм для многомерного поиска экстремума унимодальных функций

- •Приложение. Как переносить данные в Ехсеl и отображать графики зависимостей

- •Литература

- •324050, Кривой Рог-50, пр. Металлургов, 28.

5.5. Двухточечные краевые задачи

5.5.1. Метод конечных разностей для линейных краевых (граничных) задач

Пусть задано обыкновенное дифференциальное уравнение порядка р или эквивалентная ему система из р уравнений первого порядка. Необходимо найти решение f(t) уравнения на интервале [t0, tn], удовлетворяющее граничным условиям функциональной связи между искомой функцией и ее производными

k(f(tk), f(1)(tk), …, f(p-1)(tk)=0.

Для существования и единственности решения граничной задачи необходимо, чтобы количество граничных условий k совпадало с порядком заданного дифференциального уравнения. Следовательно, граничную задачу можно поставить для уравнения, порядок которого не ниже второго.

Граничные условия могут быть заданы в любой из точек интервала и, в частности, на границах интервала [t0, tn] и в том числе на его границах. Для упрощения выкладок мы и будем рассматривать граничную задачу для линейного дифференциального уравнения второго порядка с переменными коэффициентами

f(2)(t)+p(t)f(1)(t)+q(t)f(t)=r(t).

Граничные условия зададим в виде линейной комбинации искомой функции f(t) и ее первой производной f(1)(t) в точках t0 и tn:

g1f(t0)+g2f(1)(t0)=g3, g4f(tn)+g5f(1)(tn)=g6.

На первом этапе решения задачи составляются конечно-разностные схемы исходного дифференциального уравнения и граничных условий, в которых производные заменяются их приближенными выражениями через конечные разности.

Интервал [t0, tn] разобьем на n–1 часть с шагом h=(tn–t0)/n.

Искомую функцию f(t) в окрестности узла ti представим в виде разложения в ряд Тейлора

f(t)=f(ti)+(t–ti)f(1)(ti)+(1/2)(t–ti)2f(2)(ti)+…

B точках ti+1 и ti-1, отстоящих на расстоянии h от узла ti, пользуясь разложением, получим следующие значения функции f(t):

f(ti+1)=f(ti)+hf(1)(ti)+(1/2)h2f(2)(ti)+…

f(ti-1)=f(ti)–hf(1)(ti)+(1/2)h2f(2)(ti)+…

Приближенные значения для первой и второй производных функции f(t) в точке ti получим путем вычитания и сложения левых и правых частей последних выражений:

f(1)(ti)=![]() +O(h2),

+O(h2),

f(2)(ti)=![]() +O(h2).

+O(h2).

Заменяя производные в исходном уравнении их приближенными значениями, получим конечно-разностную схему этого уравнения

+p(ti) +q(ti)f(ti)=r(ti), i=1, ..., n.

Аналогичным образом заменим граничные условия их конечно-разностными представлениями

g1(t0)f(t0)+g2![]() =g3(t0),

=g3(t0),

g4(tn)f(tn)+g5![]() =g6(tn).

=g6(tn).

Совокупность разностных схем уравнения и граничных условий представляет собой систему (n+3) линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных f(t-1), f(t0), ..., f(tn+1). Матрицы этой системы приводятся к трехдиагональному виду, и тогда систему можно решить методом прогонки. Из первого конечно-разностного уравнения для граничных условий выразим неизвестное f(t-1) и подставим его в конечно-разностное уравнение системы при i=0, в результате получим линейное соотношение

f(t0)=k0–l0f(t1), где

k0= ,

,

l0=

При i=1 уравнение f(t0)=k0–l0f(t1) приводится к виду f(t1)=k1–l1f(t2), а для произвольного значения i получим f(ti)=ki–lif(ti+1). Пограничные коэффициенты ki, li вычисляются по рекуррентным формулам:

ki= ,

,

li= ,

,

полученным путем приведения разностного уравнения системы к форме f(ti)=ki–lif(ti+1) после замены значений f(ti-1)=ki-1–li-1f(ti).

Из конечно-разностной схемы для второго граничного условия после подстановки выражений для f(tn+1) и f(tn-1) из f(ti)=ki–lif(ti+1) и f(ti-1)=ki-1–li-1f(ti) найдем соотношение для вычисления неизвестного f(tn):

f(tn)=![]() .

.

Затем в процессе обратного хода метода прогонки, полагая последовательно i=n–1, n–2, …, 0, по формуле f(ti)=ki–lif(ti+1) вычисляются значения остальных искомых величин f(tn-1), f(tn-2), …, f(t0). Так как погрешности аппроксимации первой и второй производной пропорциональны квадрату шага, этот вариант метода имеет второй порядок.