- •Глава I

- •2. Чертежные инструменты

- •Глава 2 оформление чертежей

- •§ 3. Форматы. Рамка и основная надпись

- •§ 4. Масштабы

- •§ 5. Линии чертежа

- •§ 6. Шрифты чертежные

- •§ 7. Основные правила нанесения размеров на чертежах

- •Глава III геометрические построения

- •§ 9. Проведение параллельных и перпендикулярных линий

- •§ 10. Деление отрезка прямой на равные части

- •§ 11. Построение и деление углов

- •§ 12. Построение плоских фигур

- •§ 13. Нахождение центра окружности или дуги и определение величины их радиусов

- •§ 14. Деление окружности на равные части. Построение правильных вписанных многоугольников.

- •§ 15. Сопряжения

- •2) Точка касания лежит на перпендикуляре, проведенном из центра окружности к заданной прямой.

- •Рекомендации по выполнению сопряжений на чертежах

- •§ 16. Уклон и конусность

Инженерная графика

ВВЕДЕНИЕ

Важное место в подготовке специалистов со средним техническим образованием занимает черчение. Умение читать и выполнять чертежи — необходимое условие успешной работы на производстве. Поэтому целью изучения черчения является приобретение теоретических знаний и практических навыков.

Изучая предмет, учащиеся знакомятся с чертежными инструментами и принадлежностями, осваивают правила оформления чертежей по ЕСКД; в разделе «Основы начертательной геометрии и проекционное черчение» изучают способы построения изображений объемного предмета на плоскости; правила выполнения разрезов, сечений, построения линий перехода поверхностей и нанесения размеров.

В разделе «Машиностроительное черчение» студенты знакомятся с видами конструкторской документации, изучают условности и упрощения, применяемые на машиностроительных чертежах, учатся выполнять эскизы деталей, составлять и читать чертежи общих видов и сборочные чертежи средней сложности.

Изучение «Инженерной графики» дает студентам комплекс знаний и навыков, необходимых для выполнения курсовых и дипломных работ в учебном заведении и дальнейшей работы на производстве.

Авторы считают, что данную книгу могут с успехом использовать также студенты высших учебных заведений.

Для того чтобы понять, какой путь прошел современный чертеж с момента его возникновения до наших дней, коротко рассмотрим основные этапы развития инженерной графики и стандартизации.

Графика — это способ отображения окружающей нас действительности на плоскости. Графика вмещает в себя множество способов изображения. Рассмотрим два из них: рисунок и чертеж.

Рисунок — это графическое изображение, выполненное от руки на глаз, которое дает нам представление только о внешнем виде предмета и не дает представления о внутреннем его устройстве и размерах.

Чертеж — это графическое изображение, выполненное при помощи специальных чертежных инструментов и принадлежностей по особым правилам построения изображений, которое дает нам полное представление о внешнем и внутреннем устройстве предмета и о его размерах.

Задолго до того, как люди создали письменность, они научились рисовать окружающие их предметы. Для создания графических изображений на различных этапах развития общества использовались разнообразные материалы и инструменты. Сначала материалом служила земля, стены пещеры, камни, на которых рисунки выцарапывались. Затем использовали бересту, кожу, холст, пергамент, бумагу и другие материалы, на которые изображения наносились чернилами или тушью с помощью гусиного пера. Только в конце XVIII века для построения графических изображений стали применяться карандаши.

Прослеживая путь развития чертежа от древних времен до наших дней, можно выделить два основных его направления: первое — строительные чертежи, по которым строили жилища, промышленные здания, мосты и другие сооружения; второе — промышленные чертежи, по которым создавали различные инструменты, приспособления, машины.

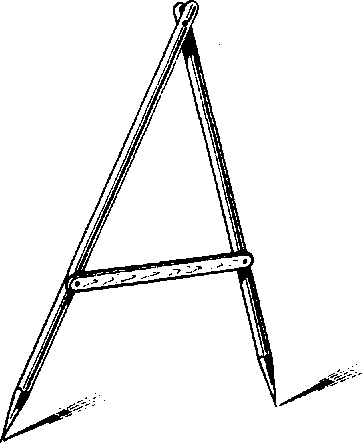

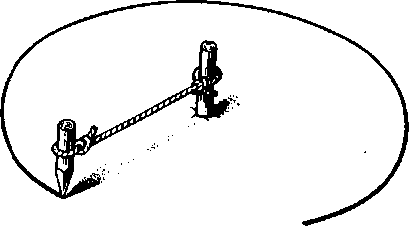

Возникновение строительных чертежей относится к тому времени, когда люди для постройки жилища или помещений для хранения утвари или зимовки скота на земле в натуральную величину разбивали планы помещений и на них возводили постройки. Делалось это с помощью примитивных приспособлений. Линейные размеры откладывали разметочным циркулем (рис. 1), окружности проводили с помощью веревки и двух колышков (рис. 2). Один колышек вбивался в землю и играл роль центра, а другим, натягивая веревку, проводили окружность.

Когда возводимые сооружения стали занимать обширные площади, потребовалось участие большого количества людей, возникла необходимость вычерчивать чертежи в уменьшенном виде, на каком-либо материале (коже, холсте, пергаменте). Чертежи выполняли без масштаба, но с размерами, и только в XVIII веке

Рис. 1

Рис. 2

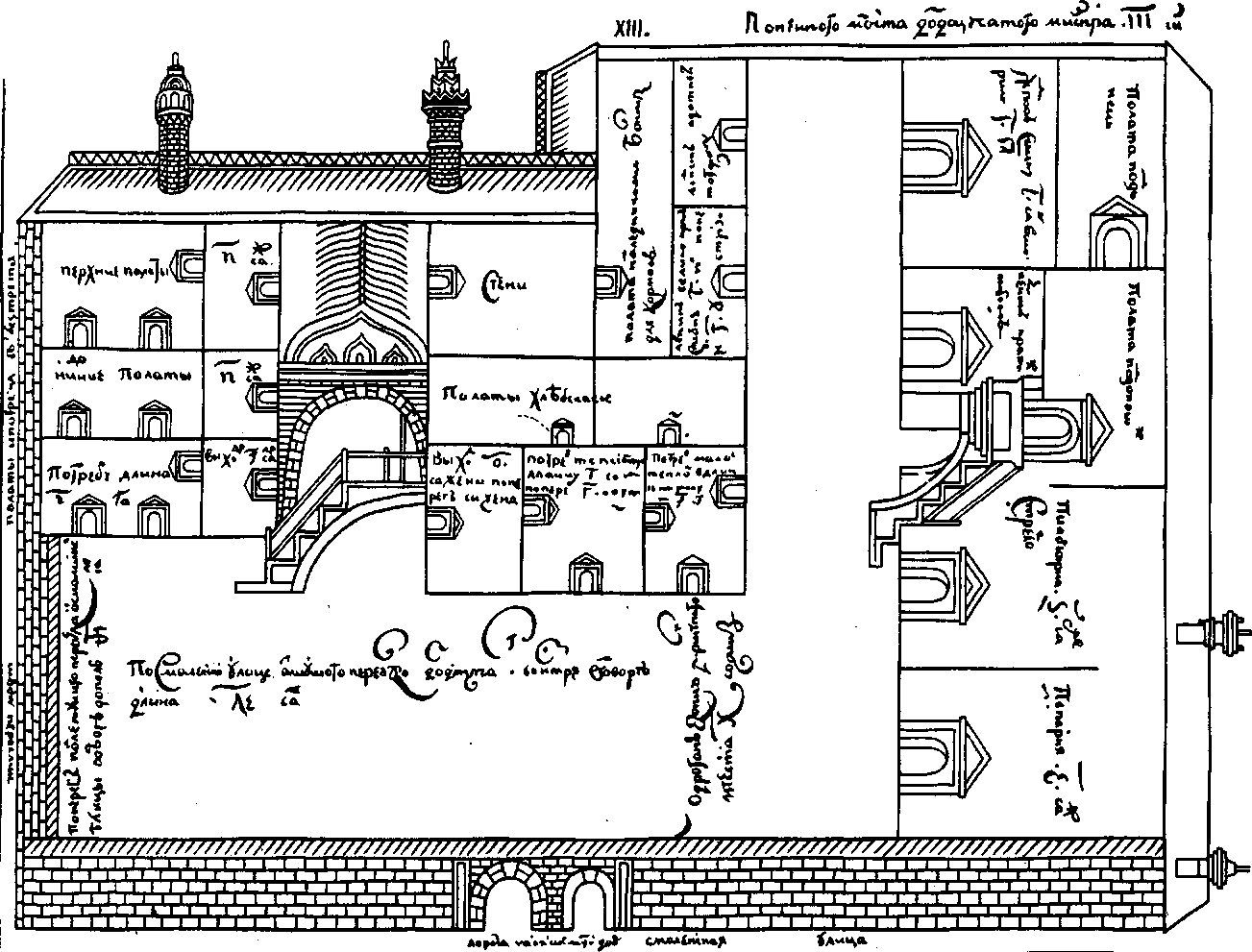

.тали применять масштаб. Первоначально изображение в плане (вид сверху) совмещали с изображением фасада здания (вид спереди) | рис. 3).

В XVI веке в Москве по приказу Ивана Грозного был создан «Пушкарский приказ», который зедал инженерным и артиллерийским делом. Там были уже чертежники, которых тогда называли «чертещиками». Чертежи выполнялись с помощью чертежных инструментов: линейки (правило) и циркуля (кружало). По распоряжению Ивана Грозного по всему Московскому государству специальными людьми собирался географический материал, который лег в основу составленного в XVI веке «Большого чертежа» всей Московской Руси.

В начале XVII века при Борисе Годунове был составлен «Годуновский чертеж Кремля», изображавший дворцовые палаты и оборонительные укрепления, расположенные вокруг Кремля.

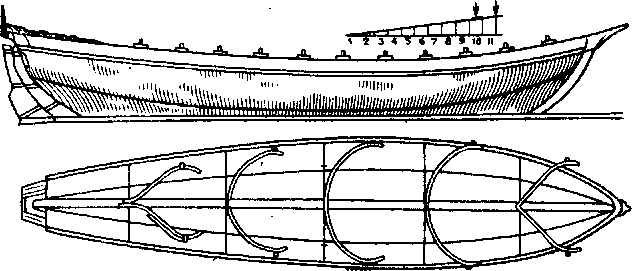

В начале XVIII века в период правления Петра I в России бурно развивается кораблестроение, горнорудная промышленность, строятся машины и заводские силовые установки. Все это требовало умелого выполнения чертежей. В связи с этим по указу Петра I вводится преподавание черчения в специальных учебных заведениях, что послужило причиной появления

Рис. 4

в 1708 г. первых учебников по черчению: «Приемы циркуля и линейки» и «Практические геометрии». В это время появляются первые чертежи заводских сооружений, где изображения выполнялись в двух видах. Сохранился чертеж двадцатидвухвесельного шлюпа, выполненный лично Петром I в 1719 г. (рис. 4).

В период ремесленного производства, когда изделие от начала до конца изготавливалось одним человеком, его форма и размеры определялись самим мастером. Изделия, пользовавшиеся широким спросом — серпы, косы, ножи, дверные запоры и т. д., изготовляли по образцу с применением разметки и шаблонов, которые заменяли собой чертеж. С развитием производства на смену мелким ремесленным мастерским приходят крупные мануфактуры, где широко применяется разделение труда. Теперь одно изделие выполняется несколькими мастерами. Появились промышленные чертежи. Сначала они выполнялись без размеров, затем на поле чертежа стали делать надписи, указывающие основные размеры.

Рис. 6

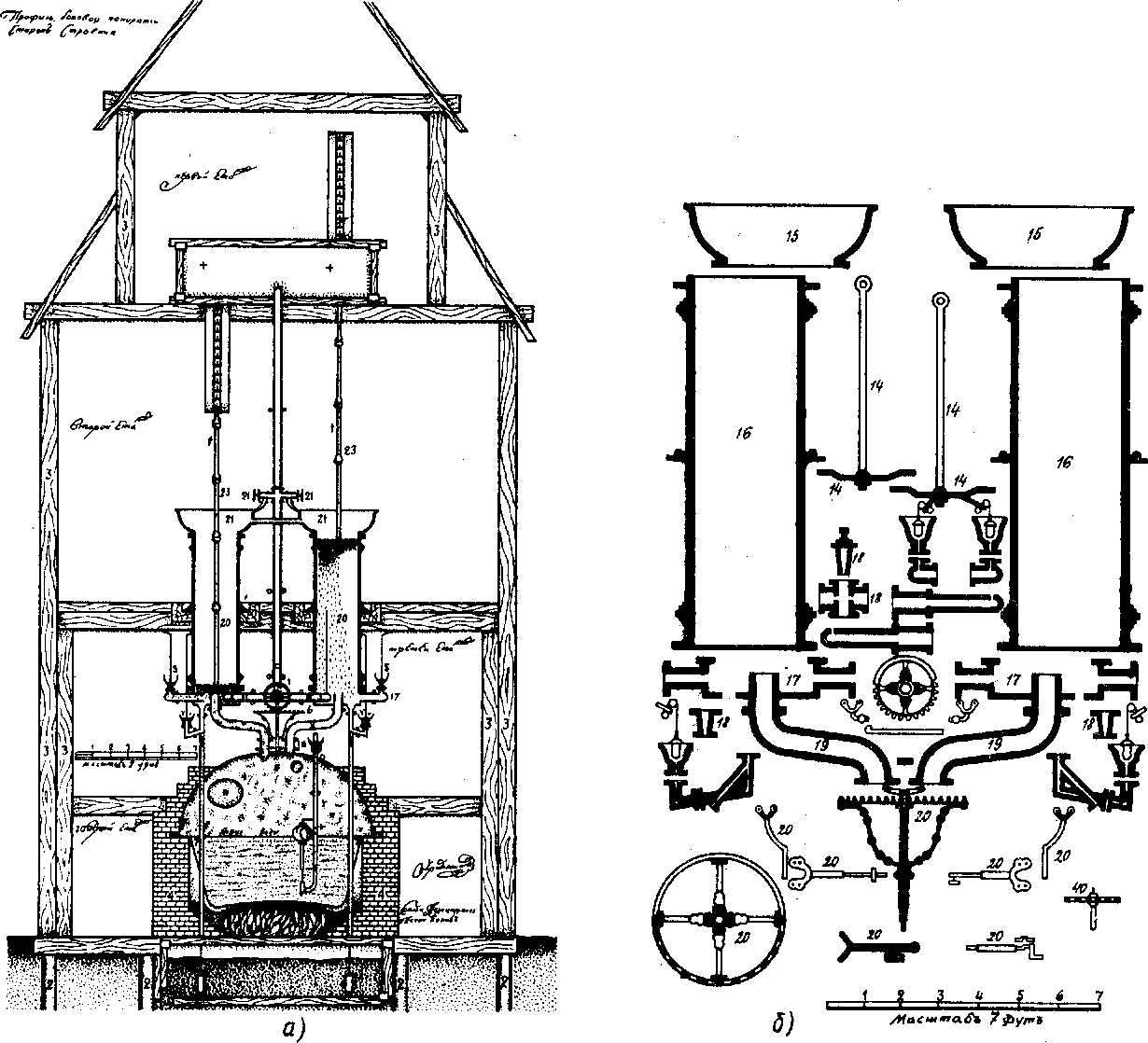

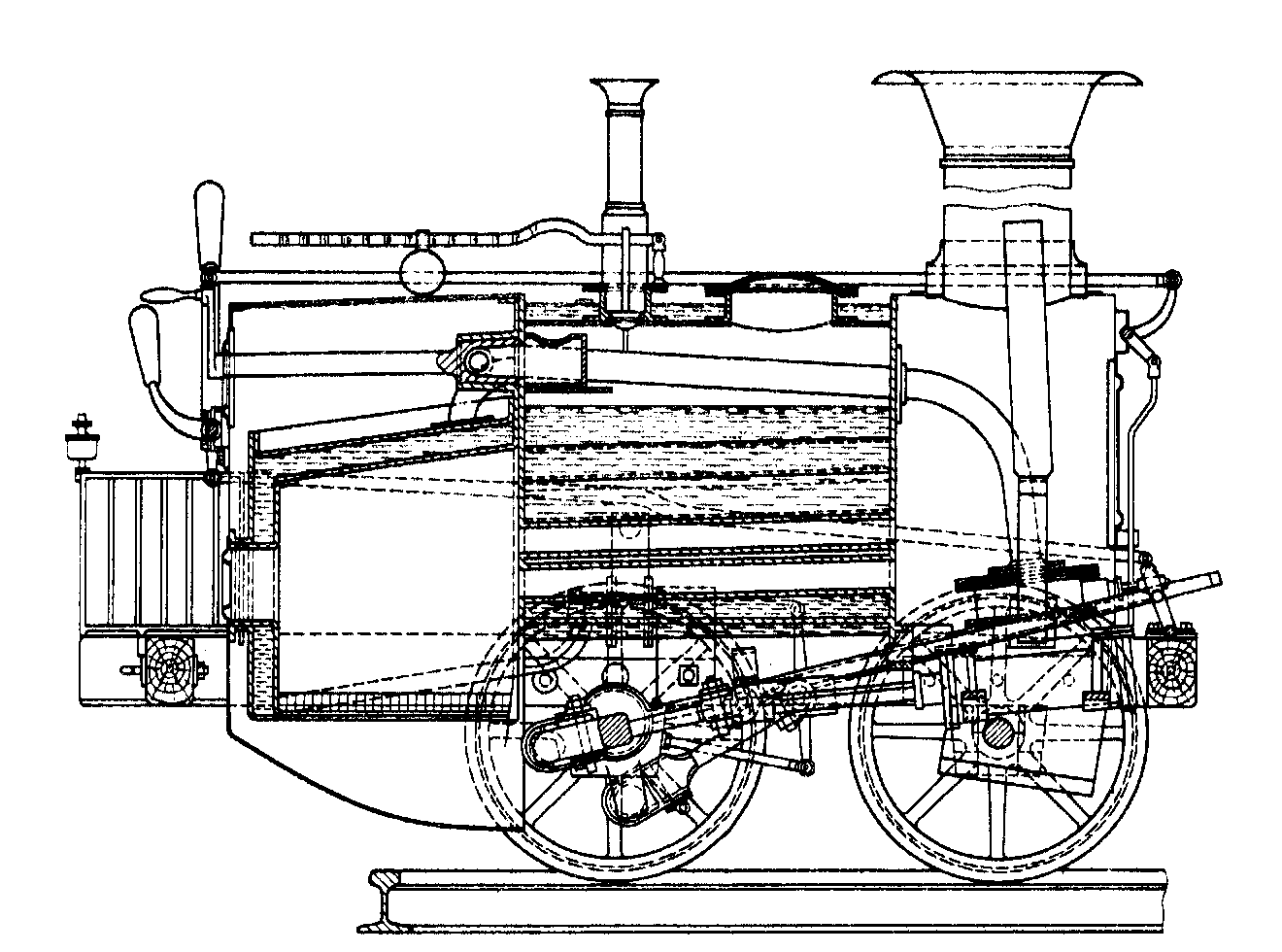

к_ развитием техники чертежи усложнялись, их выполнение требовало более высокой точности исполнения. Стали применять масштабы, секционную связь, выполняя разрезы, без косых невозможно было понять внутреннее устройство изделия и принцип его работы. Эти чертежи были уже близки к современным чертежам, но на них не было размеров. Они определялись с помощью масштабной шкалы, отображенной на поле чертежа. Примером таких чертежей могут служить чертежи паровой машины И. И. Ползунова, выполненные в 53 г. (рис. 5). На чертежах изображены поперечный разрез машины (рис. 5, а), на котором показаны применяемые материалы (кирпич, древесина, грунт), отдельные детали рис. 5, б), что является прообразом современно деталировочного чертежа. Продолжателями дела И. И. Ползунова в развитии отечественной техники и совершенствовании чертежа были русские механики отец и сын Черепановы. В 1824 году по их чертежам была построена первая паровая машина. На рис. 6 показан продольный разрез разработанного ими паровоза.

Дальнейшее совершенствование производства, усложнение формы деталей, потребность в более высокой точности их изготовления приводят к совершенствованию чертежа. В конце первой половины XIX века на чертежах стали наносить размеры с помощью выносных и размерных линий. С развитием машинного производства чертеж приобретает значение важного технического документа, содержащего данные не только о форме и размерах детали, но и о чистоте обработки поверхностей, термической обработке и предельные отклонения размеров, т. е. сведения, необходимые для изготовления этой детали.

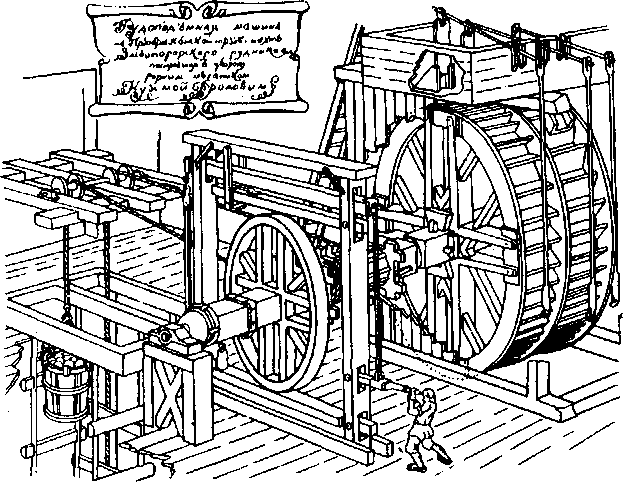

Во второй половине XVIII века встречаются чертежи, выполненные в наглядном изображении. Это уже зарождение будущей аксонометрии. Примером может служить чертеж К. Д. Фролова «Рудоподъемная машина» (рис. 7).

Талантливым механиком-изобретателем, внесшим большой вклад в совершенствование чертежа, был И. П. Кулибин. В его проекте однопролетного арочного моста через реку Неву были чертежи поперечного разреза моста,

Рис. 7

отдельных конструкций, а также вид сверху и сбоку.

В 1798 г. французский ученый Гаспар Монж (1746—1818) опубликовал свой труд «Начертательная геометрия», в котором он обобщил опыт специалистов в изображении пространственных форм на плоскости и показал решения технических задач графическим способом. Так в конце XVIII — начале XIX вв., когда появилась и стала развиваться начертательная геометрия, метод ортогональных проекций получил научное обоснование.

Первый научный труд по начертательной геометрии в России «Основания начертательной геометрии» был написан в 1821 г. профессором Я. А. Севастьяновым. Дело Я. А. Севастьянова продолжали развивать и совершенствовать такие ученые, как П. К. Галактионов, А. X. Редер, Н. П. Дуров, И. И. Сомов.

Неоценимый вклад в развитие начертательной геометрии как науки внес В. И. Курдюмов. Он написал 14 научных работ, в которых дал новое направление начертательной геометрии, показав ее применение в технических чертежах. Очень много сделали для развития отечественной технической графики такие ученые, как Н. И. Макаров, Е. С; Федоров, Н. А. Рынин, А. К. Власов, Н. А. Глаголев, Д. И. Каргин, А. И. Добряков. Они заложили основу русской графической науки и создали учебно-методическую литературу по инженерной графике.

В конце 20-х годов необходимость в короткий срок подготовить новые инженерно-технические кадры привела к пересмотру и усовершенствованию методики преподавания черчения и созданию новых учебных пособий. Средж выпущенных в этот период учебных пособий особо нужно отметить труд М. В. Носова и И. Ф. Маслова «Условности машиностроительного черчения» (1928 г.) и пособие профессора С. К. Руженцова «Вспомогательные таблицы по проекционному черчению и скициро-ванию» (1929 г.).

Большую роль в развитии и совершенствовании теории инженерной графики, методики ее преподавания и в создании учебных пособий сыграли такие отечественные ученые, как И. Г. Попов, С. М. Куликов, А. М. Иерусалимский, Н. А. Попов, В. О. Гордон, В. И. Каменев, Н. Ф. Четверухин.

В последнее время плодотворную работу по созданию учебных пособий по черчению и по совершенствованию методики преподавания этого предмета провели проф. С. В. Розов, Н. С. Дружинин, С. К. Боголюбов.

В период индустриализации в условиях бурного развития всех отраслей народного хозяйства потребовалось создание единой жесткой системы правил и норм выполнения машиностроительных чертежей. С этой целью в 1925 г. был создан Комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны, а в 1929 г. вышел первый выпуск стандартов по черчению. 1 мая 1935 г. Комитет по стандартизации издает постановление, согласно которому соблюдение стандартов на чертежи становится обязательным. Нужно отметить, что все нормы и правила, по которым выполняют чертежи, собранные в государственных стандартах, постоянно совершенствуются и изменяются в зависимости от развития производства, науки и техники.

Международное сотрудничество в области науки и техники, расширение товарооборота потребовали создания в 1947 г. Международной организации по стандартизации (ИСО) и Постоянной комиссии Совета Экономической Взаимопомощи по стандартизации. В 1954 г. при Совете Министров СССР был создан Комитет стандартов, мер и измерительных приборов, который впоследствии был преобразован в Государственный комитет СССР по стандартам.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.

ГРАФИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ.

Глава I

ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С НИМИ.

1. ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Бумага. Для учебных чертежей следует брать чертёжную бумагу, поверхность которой позволяет многократно стирать карандашные линии и при этом не лохматится. Одна сторона чертежной бумаги шероховатая, а другая - гладкая. Выполнять чертежи следует на гладкой стороне. Для выполнения чертежей в учебных целях не следует пользоваться глянцевой и рисовальной бумагой.

Для выполнения эскизов используют писчую бумагу в клетку, на которой удобно проводить линии от руки.

Миллиметровую бумагу применяют для построения различных графиков и в топографическом черчении.

Чертежная доска является необходимой принадлежностью для выполнения качественного чертежа. Она должна быть ровной и гладкой. Если в процессе эксплуатации рабочая поверхность доски станет неровной, ее следует отциклевать и обработать шлифовальной шкуркой.

Карандаши. Умение подобрать карандаши для построения и обводки различных линий чертежа во многом определяет его качество. Для черчения рекомендуется пользоваться карандашами «Конструктор» или «KOH-I-NOOR» (импортные).

Для построения чертежа в тонких линиях применяют карандаши с твердым грифелем — «Т», «2Т» («Н», «2Н»); для обводки основных линий чертежа — карандаши средней твердости – «ТМ» («НВ») и мягкие — «М» («В»); для проведения выносных и размерных линий — «T», «2Т» («HВ» «2Н»); для выполнения надписей — «ТМ»,. «М» («НВ», «В») и для технического рисования — мягкие карандаши — «М» ... «ЗМ». Нанесенное на карандаше обозначение твердости нужно сохранять, поэтому затачивают карандаши с той стороны, где нет надписи. Заточку лучше всего производить перочинным ножом, как показано на рис. 8, затачивая 25...30 мм от конца карандаша. Заточенный конец карандаша должен иметь форму конуса (рис. 9, а). Грифель окончательно заостряют на оселке, сделанном из фанерной пластинки, с наклеенной на нее шлифовальной шкуркой (рис. 10). При этом на поверхности стержня остается графитная пыль, которая в процессе работы будет пачкать чертеж и инструменты. Поэтому после заточки грифель нужно протереть кусочком мягкой бумаги или чистой тряпочкой,

При обводке толстых линий чертежа грифель можно заточить «лопаточкой», где толщина среза торца грифеля делается такой ширины, какой должна быть обводимая линия (рис. 9, б).

В процессе работы грифель затупляется, и толщина линии увеличивается. Чтобы этого не происходило, нужно грифель периодически подправлять на оселке. Прежде чем начать работать подправленным грифелем, проверяют на листочке бумаги толщину линии.

При подборе карандашей следует учитывать и качество бумаги. Не следует работать твердыми карандашами на тонкой и рыхлой бумаге, так как от них остается глубокий след, что создает трудности при исправлении чертежа, а линии получаются бледными и нечеткими.

В процессе работы над чертежом линии построения нужно проводить тонко, не нажимая на карандаш, чтобы их можно было легко убрать резинкой при исправлений чертежа. Проводя линии вдоль кромки рейсшины или угольника, карандаш держат так, чтобы он был расположен в плоскости, перпендикулярной плоскости линейки; и наклонен в сторону направления движения примерно под угол 60...75°. Грифель при этом идет не касаясь острием кромки рейсшины или угольника а параллельно ей (рис. 11).

Резинка для удаления карандашных линий должна быть мягкой и эластичной, не должна размазывать грифель и разрушать поверхность бумаги. В процессе работы над чертежом резинку нельзя долго держать зажатой в кулаке, так как она, став влажной, будет размазывать и втирать грифель в бумагу. Перед работой и периодически во время работать резинку необходимо чистить, потирая ее о поле чертежной доски.

Щитки применяют для удаления с чертежа лишних линий и исправления чертежа на небольшом его участке, когда нужно сохранит близлежащие линии или надписи. Обычно они представляют собой тонкую прозрачную пластинку, на которой имеются прорези различно величины и формы. Необходимую прорезь щитка накладывают на участок, который нужно удалить, и резинкой стирают карандаш. Такой щиток можно изготовить самим из фотопленки или плотной чертежной бумаги (рис. 12).