- •Введение

- •Тема 1. Построение математической модели

- •1.1. Описание моделируемого объекта

- •1.2. Задание на выполнение практической работы

- •1.2.1. Этапы построения математической модели эм

- •1.2.2. Исследование связи между величиной магнитной индукции b в рабочем зазоре эм и током I в его электрической катушке при различной степени насыщения материала магнитопровода

- •1.3. Пример расчета эм

- •1.3.1. Ввод исходных данных

- •1.3.2. Расчет основных параметров эм

- •1.3.4. Расчет остальных магнитных параметров эм

- •1.3.5. Вывод результатов расчета

- •1.3.6. Анализ характеристик эм

- •1.3.7. Выводы

- •Тема 2. Построение математической модели дифференциального трансформаторного индуктивного преобразователя прямоходного типа

- •2.1. Описание моделируемого объекта

- •2.2. Задание на выполнение практической работы

- •2.2.1. Этапы построения математической модели дтип

- •Тема 3. Анализ эффективности электромагнитных экранов

- •3.1. Описание анализируемого объекта

- •3.2. Задание на выполнение практической работы

- •3.2.1. Этапы анализа

- •3.3. Пример расчета экранов

- •3.3.1. Расчетное задание

- •3.3.2. Расчет эффективности экранов

- •Значения эффективности магнитостатического экрана из серого чугуна для различных толщин t его стенок

- •Значения эффективности магнитостатического экрана из

- •Значения эффективности электромагнитного экрана из электротехнической меди для различных толщин t его стенок и частот f электромагнитного поля помехи

- •Значения эффективности электромагнитного экрана из латуни марки л- 68 для различных толщин t его стенок и частот f электромагнитного поля помехи

- •3.3.3. Сравнительный анализ эффективности экранов

- •Тема 4. Проектный расчет трехпредельного стрелочного микроамперметра постоянного тока

- •4.1. Постановка задачи проектного расчета

- •4.1.1. Исходные данные для проектного расчета

- •4.1.2. Дополнительные сведения для проектирования микроамперметра

- •4.1.3. Результаты расчета

- •4.2. Описание проектируемого объекта

- •4.3. Последовательность выполнения проектного расчета микроамперметра

- •4.4. Этапы построения математической модели проектируемого микроамперметра

- •4.5.2. Пути снижения значений границ составляющих основной относительной систематической погрешности проектируемого микроамперметра

- •4.6.3. Определение расчетных значений сопротивления шунтов Rш1, Rш2,Rш3 и их округленных значений Rш1(0), Rш2(0), Rш3(0).

- •4.6.4. Определение значений резисторов Rш1(р), Rш2(р), Rш3(р)

- •4.6.5. Выбор стандартного допустимого отклонения значений сопротивлений

- •Тема 5. Проектный расчет дросселя

- •5.1. Постановка задачи проектного расчета

- •5.1.1. Исходные данные для проектирования дросселя:

- •5.1.2. Результаты проектного расчета дросселя:

- •5.2. Описание проектируемого объекта

- •5.3. Математическая модель проектируемого дросселя

- •5.4. Алгоритм проектного расчета дросселя

- •5.5.4. Реализация процедуры последовательного приближения функции (блоки 14–18) и (блоки 14–19)

- •5.5.5.Завершающий этап расчета

- •5.5.6. Результаты проектного расчета дросселя

- •Расчет магнитных систем

- •1. Методы теории магнитных цепей

- •2. Метод определения проводимости воздушного зазора магнитной системы по вероятным путям магнитного потока

- •Графики зависимости относительной магнитной проницаемости от намагничивающего поля н

- •7. Решение нелинейных уравнений методом деления отрезка пополам

- •Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения (составлено на основании данных гост 19.701 – 90)

- •1. Общие сведения

- •2. Описание символов

- •3. Правила применения символов

- •4. Правила выполнения соединений

- •2. Параметры материалов экранов

- •Ряды предпочтительных значений для резисторов с допусками до 5 %

- •Ряды предпочтительных значений для резисторов с жесткими допусками ( 2% и менее)

- •Резисторы типа с2-10 и с2-34

- •Резисторы типа с5-6; с5-18 и с5-22

- •Резисторы типа с5-44

- •Резисторы типа с5-14в; с5-14вii и с5-17в

- •Резисторы типа с5-27; мвсг; мргч; мрх и с5-401

- •Резисторы типа с5-53в и с5-54в

- •Резисторы типа с5-60

- •4. Доверительные границы не исключенной систематической погрешности результата измерения (составлено на основании данных гост 8.207-76)

- •Проектный расчет дросселя Основные параметры обмоточных проводов

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Тема 1. Построение математической модели с-образного электромагнита и анализ его характеристик 5

- •Тема 2. Построение математической модели дифференциального трансформаторного индуктивного преобразователя прямоходного типа 28

- •Тема 3. Анализ эффективности электромагнитных экранов 42

- •Тема 4. Проектный расчет трехпредельного стрелочного микроамперметра постоянного тока 50

- •Тема 5. Проектный расчет дросселя 72

- •Учебное издание

- •Основы проектирования приборов и систем

- •346428, Г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел. 55-305

1.3.7. Выводы

1. С ростом тока I в обмотке ЭМ магнитная индукция B в рабочем зазоре увеличивается.

2. Рост тока I не приводит к перераспределению потока в рабочем воздушном зазоре и потока рассеяния рас ЭМ.

3. При увеличении тока I материал магнитопровода может войти в зону насыщения (пологий участок основной кривой намагничивания). Это существенно увеличивает магнитное напряжение на магнитопроводе, снижает долю МДС М обмотки ЭМ, затрачиваемую на создание индукции B, и, как следствие, снижает эффективность намагничивающей обмотки ЭМ.

Тема 2. Построение математической модели дифференциального трансформаторного индуктивного преобразователя прямоходного типа

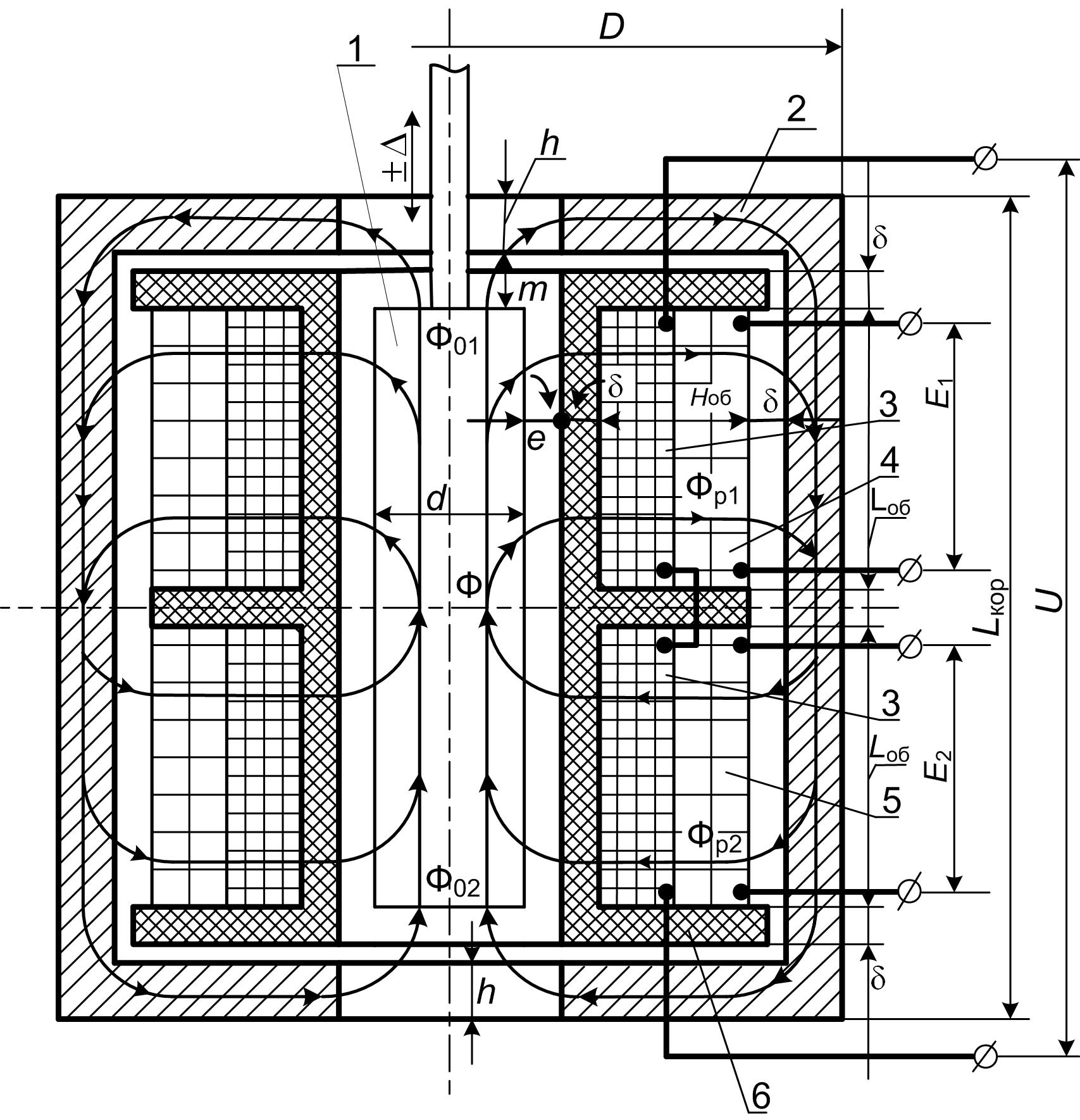

2.1. Описание моделируемого объекта

Моделируемый дифференциальный трансформаторный индуктивный преобразователь прямоходного типа (далее «ДТИП») схематически изображен на рис. 2.1. ДТИП состоит из подвижного цилиндрического магнитного якоря 1, перемещающегося внутри электроизоляционного (пластикового) каркаса 6 катушки в направлении оси его симметрии. На каркасе катушки равномерно размещена первичная обмотка (обмотка возбуждения) 3 с числом витков N1, разбитая на две одинаковых полуобмотки с числом витков N1/2 каждая. Поверх первичной обмотки размещены две вторичные (индуктивные) обмотки: верхняя 4 и нижняя 5 с одинаковым числом витков N2 каждая, соединенные последовательно встречно.

Вся конструкция помещена в кожух 2 из магнитомягкого материала. Кожух выполняет несущую и защитную функции, но главным его назначением является замыкание магнитного потока якоря 0 вокруг катушки.

При подаче на первичную обмотку 3 переменного напряжения U, которое будем называть напряжением питания, во вторичных обмотках 4 и 5 наводится соответственно ЭДС Е1 и ЭДС Е2. В реальных ДТИП эти ЭДС выпрямляются и сглаживаются. Если геометрический центр якоря 1 находится в геометрическом центре катушки с обмотками 3, 4 и 5, то ЭДС, наведенные в обмотках 4 и 5, одинаковы (Е1 = Е2). Их разностный выпрямленный сигнал ΔЕ = Е1 – Е2 равен нулю. При перемещении якоря, например вверх на величину , изменяется конфигурация магнитной системы, так что степень взаимной индуктивной связи обмотки 3 с обмоткой 4 увеличится, а с обмоткой 5 уменьшится. При этом разностный сигнал ΔЕ будет положительным (ΔЕ = Е1 – Е2 >0).

Рис. 2.1. Моделируемый ДТИП:

1 – подвижный якорь из магнитомягкого материала; 2 – кожух из магнитомягкого материала; 3 – две полуобмотки первичной электрической обмотки (обмотка возбуждения); 4 и 5 – две вторичные электрические индуктивные обмотки; 6 – каркас катушки из электроизоляционного материала

С увеличением перемещения значение сигнала Е будет возрастать. Если якорь переместится вниз от геометрического центра, то степень взаимоиндуктивной связи обмотки 3 с обмоткой 4 уменьшится, а с обмоткой 5 увеличится. При этом разностный сигнал Е станет отрицательным (Е < 0) и с увеличением перемещения значение сигнала Е будет уменьшаться.

ДТИП предназначен для преобразования линейного перемещения якоря в напряжение. Функция преобразования ДТИП имеет вид

ΔЕ = f(Δ). (2.1)

Она является практически линейной функцией типа

Е = S, (2.2)

где S – чувствительность ДТИП, в относительно небольшой области определения аргумента .

Область определения аргумента функции (2.2) ограничивается неравенством

|| лин, (2.3)

где лин – граница линейности функции (2.2).

Выход значений аргумента за пределы области определения (2.3) приводит к проявлению нелинейности функции (2.1), благодаря краевым эффектам.