- •Содержание

- •ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- •Состояние и перспективы развития теплоснабжения в России

- •Тепловые характеристики газотурбинных установок V94.2, работающих в составе ПГУ-450Т на Северо-Западной ТЭЦ

- •Повышение надежности котельных агрегатов СКД ОАО ТКЗ “Красный котельщик”

- •Результаты вибрационных испытаний лопаток последней ступени турбины К-800-240-5 в эксплуатационных условиях

- •Программное средство “Расчетная станция” в составе микропроцессорной АСУ ТП на базе ПТК “Квинт”

- •ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

- •Режимы работы передач и вставок постоянного тока, выполненных на основе преобразователей напряжения

- •Определение эквивалентных параметров энергосистемы по напряжению и току одного узла в процессе динамического перехода

- •О методике формирования расчетной схемы электрической сети Мосэнерго с контролируемой погрешностью

- •Интегрированные системы управления подстанциями СВН в иерархии систем технологического управления ЕНЭС

- •Оценка эффективности работы гасителя вибрации на проводе

- •ОБМЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЫТОМ

- •Разработка и исследование прибора для оперативного измерения удельного электрического сопротивления золы

- •ХРОНИКА

- •Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»

Программное средство “Расчетная станция” в составе микропроцессорной АСУ ТП на базе ПТК “Квинт”

Васин В. И., Гаврилов А. С., Крутицкий И. В., Назаров А. А., инженеры

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт” (ВТИ) – ОАО “Электроцентроналадка”

Современные микропроцессорные АСУ ТП со- четают функции систем оперативного управления технологическим процессом и информационных систем. Последние заключаются в долгосрочном хранении информации, а также в представлении этой информации в удобной для анализа форме в виде текстовых протоколов, кривых и т.д. Еще одной важной информационной функцией АСУ ТП является организация выполнения автоматизированных расчетных задач, которые служат для предоставления оперативному и инженерному персоналу ТЭС расчетной оперативной и постоперативной информации о состоянии и условиях эксплуатации оборудования.

Целями внедрения на ТЭС автоматизированных расчетных задач являются повышение надежности работы оборудования, снижение затрат топлива, улучшение экологических показателей, оптимизация ремонтов и др. К типовым автоматизированным расчетным задачам относятся расчет технико-экономических показателей, определение остаточного ресурса элементов оборудования, контроль и анализ пуско-остановочных режимов, а также различные диагностические задачи.

АСУ ТП на базе ПТК “Квинт” представляет собой двухуровневую распределенную микропроцессорную систему управления. Нижний (контроллерный) уровень выполняет весь объем функций предварительной обработки информации и прямого цифрового управления (защиты, блокировки, автоматическое регулирование, логическое управление). Верхний уровень включает операторскую, событийную, архивную, инженерную и рас- четную станции.

Базовая математика расчетной станции, разработанная ГУП “НИИТеплоприбор”, обеспечивает двустороннюю (чтение, запись) связь внешних прикладных программ с архивом ПТК “Квинт”.

В первых проектах (ТЭЦ-27 Мосэнерго, Конаковская ГРЭС) внешние прикладные программы были полностью реализованы на языках программирования высокого уровня. Каждая из автоматизированных расчетных задач выполнялась с помощью отдельной программы. Несмотря на то, что такой способ реализации показал себя достаточно надежным, он имел ряд недостатков, главные из которых были связаны со значительными трудо-

затратами при проектировании, наладке и сопровождении. Поэтому перед специалистами ОАО “Электроцентроналадка” и ОАО ВТИ, занимающимися проектированием и наладкой автоматизированных расчетных задач в составе АСУ ТП на базе ПТК “Квинт”, встала задача создания нового программного средства, объединяющего комплекс автоматизированных расчетных задач в единое целое и дающего возможность удобной и наглядной реализации и отладки любых расчетных формул, а также внесения в них изменений “на ходу” без перекомпиляции программы.

Разработанное программное средство “Расчетная станция” служит для проведения различных вычислительных операций над параметрами, получаемыми из архива АСУ ТП, и представления результатов расчетов в виде свободно проектируемых ведомостей. Хранение расчетной информации, а также ее отображение (например, на графиках и видеокадрах) производится “штатными” средствами ПТК “Квинт”.

Выполнение вычислений в “Расчетной станции” может быть организовано в циклическом режиме (on-line) и по запросу пользователя (off-line). Применяемые длительности циклов в режиме online обычно составляют от 30 с до 1 мин и от 5 до 15 мин. В первом случае в качестве исходной информации используются мгновенные значения параметров; во втором – усредненные на интервале значения параметров. Усреднение на интервалах 5 – 15 мин производится в контроллерах по специальным алгоритмам.

В режиме on-line расчетная информация появляется практически в темпе технологического процесса, что позволяет отображать результаты на экране операторской станции. Результаты on-line расчетов записываются в архив ПТК “Квинт” для последующего анализа персоналом электростанции. Режим off-line применяется в том случае, когда получение расчетной информации в темпе технологического процесса не требуется. В этом режиме после запроса пользователя из архива “счи- тывается” вся необходимая исходная информация за заданный интервал времени, после чего выполняются собственно расчеты. Результаты расчетов представляются в виде выходных ведомостей и в архив не записываются. Общая структура реализа-

2004, ¹ 5 |

29 |

КОНТРОЛЛЕРЫ |

«РАСЧЕТНАЯ СТАНЦИЯ» |

||||||||||

Предварительная |

Расчеты на |

Расчеты на |

|||||||||

обработка |

|

|

|

ретроспек- |

|||||||

|

|

|

|

|

оперативном |

||||||

исходной |

|

|

|

|

|

тивных |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

информации |

|

|

интервале |

интервалах |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||

on-line |

|

|

|

|

|

on-line |

|

off-line |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

АРХИВ |

|

|

|

|

|

|

|

|

Выходные |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ведомости |

|

on-line |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ОПЕРАТОРСКАЯ СТАНЦИЯ

3 4 # " " (

" 9 2 1< " <1; 6; 7

ции автоматизированных расчетных задач при использовании программного средства “Расчетная станция” показана на ðèñ. 1.

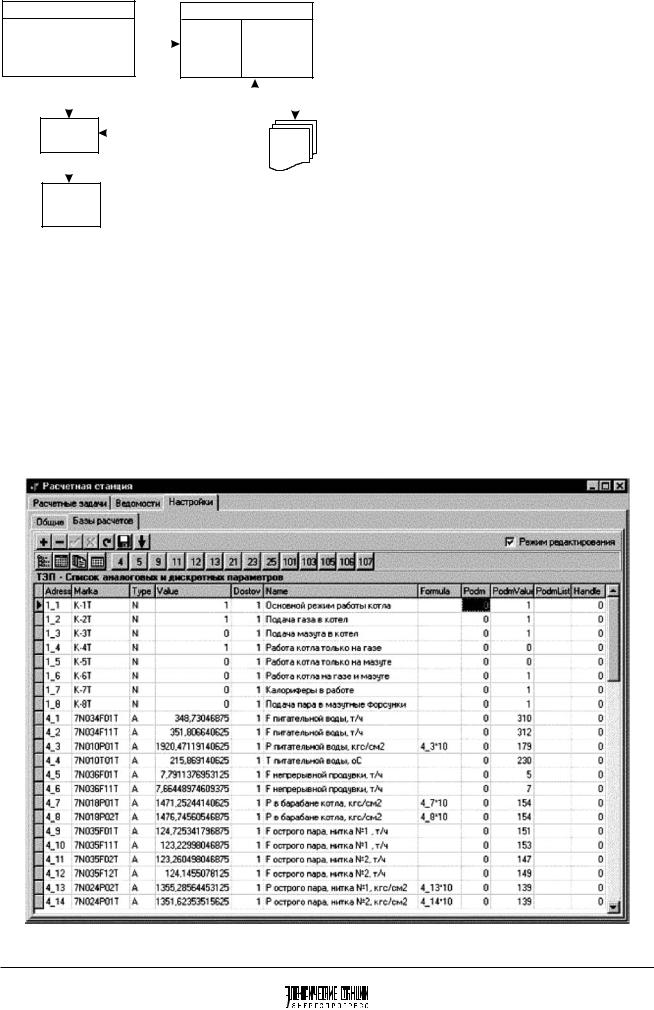

Идеология построения программного продукта “Расчетная станция” – электронные таблицы. Пользователь создает таблицы, описывает в них формулы расчета параметров, указывает последовательность расчета таблиц. К типовым таблицам относятся: таблица ввода входной информации из

архива, таблица ввода нормативно-справочной информации, таблица расчетов, таблица записи результатов в архив. Пример одной из таблиц приведен на ðèñ. 2.

В “Расчетную станцию” встроен интерпретатор формул, который реализует расчет любых ма- тематико-логических формул, а также содержит набор специально созданных стандартных вычислительных функций. В последней версии программного продукта содержится более 100 стандартных расчетных функций, разделенных на группы: “Дополнительные математические функции”, “Ретроспектива”, “Контроль достоверности”, “Термодинамические функции”, “Ресурс металла”.

Особое внимание в “Расчетной станции” уделено контролю достоверности входной информации, который включает три этапа. На первом этапе отсеиваются приборно-недостоверные сигналы, т.е. сигналы, недостоверность которых зафиксирована на контроллерном уровне с помощью стандартных алгоритмов. На втором этапе контроля достоверности каждый из входных сигналов анализируется с помощью стандартных вычислительных функций группы “Контроль достоверности”, которые позволяют выявить метрологическую погрешность измерения. На третьем этапе контроля

)< )-) ) ) & ) ")

30 |

2004, ¹ 5 |

достоверности анализируются результаты расче- тов.

Если какой-либо из входных сигналов признается недостоверным, то эта недостоверность автоматически переносится и на результаты расчетов, использующих данный сигнал напрямую или опосредованно. Другими словами, при внедрении автоматизированной расчетной задачи разработчик не должен учитывать достоверность либо недостоверность входных сигналов: программа сделает это сама.

Очевидно, что примененный принцип контроля достоверности создает определенные неудобства, поскольку недостоверность “маловажного” входного сигнала может привести к недостоверности “важного” результата. Проблема решается двумя путями: автоматической и “ручной” подменой недостоверных сигналов.

Автоматическая подмена недостоверного сигнала реализована внутри соответствующей стандартной вычислительной функции группы “Контроль достоверности”. Каждая из функций данной группы предоставляется в двух видах: с автомати- ческой подменой недостоверного сигнала либо без такой подмены. Разработчик должен принять решение, какой вид функции использовать и на что подменять значение сигнала при его недостоверности.

“Ручная” подмена недостоверных сигналов используется главным образом в период наладки, а также при длительном выводе датчика в ремонт. Подмена производится пользователем с помощью специально организованной таблицы. Дата и время “ручной” подмены фиксируются.

При любом виде подмены подменяющая вели- чина может быть либо постоянным числом, либо значением технологически близкого сигнала, либо расчетной величиной.

Таким образом, основные возможности “Рас- четной станции” заключаются в следующем:

реализация нескольких отдельных автоматизированных расчетных задач;

вычисления в режимах on-line (циклически) и off-line (по запросу пользователя);

формирование выходных ведомостей произвольной формы;

работа не только с аналоговыми и дискретными сигналами, но и с признаками их достоверности;

удобная и наглядная отладка всех расчетных формул, а также возможность внесения изменений “на ходу” без перекомпиляции программы;

использование набора стандартных вычислительных функций;

автоматическая или ручная подмена и корректировка входной информации, в том числе по специальным алгоритмам;

расчеты на автоматически определяемых временных интервалах, например, на интервале пуска, на месячном интервале только по вахте А и т.д.; осуществление анализа и контроля всех выполняемых операций и действий, предоставление пользователю подробного описания различных оши-

бок и ситуаций; работа с любым современным ПТК, поддержи-

вающим стандарт передачи данных OPC. “Расчетная станция” внедрена на нескольких

крупных энергетических объектах: Костромской ГРЭС, Рязанской ГРЭС, ТЭЦ-22 Мосэнерго, Ярославской ТЭЦ-3.

Основные автоматизированные расчетные задачи, реализуемые с помощью “Расчетной станции”:

расчет технико-экономических показателей; контроль отклонений параметров работы кот-

лоагрегата; анализ пуска и планового останова;

расчет оптимального вакуума в конденсаторе турбины;

контроль прогрева роторов турбины и т.д.

Расчет технико-экономических показателей. Автоматизированная расчетная задача “Расчет тех- нико-экономических показателей” внедряется с целью получения в темпе технологического процесса обобщенных фактических и номинальных (нормативных) технико-экономических показателей работы оборудования, а также определения влияния на расход топлива отклонений фактиче- ских показателей от номинальных, т.е. для оперативного контроля экономичности работы оборудования. Другой целью является интегрирование результатов расчетов на ретроспективных интервалах длительностью от 1 ч до 1 мес, в том числе и по отдельным вахтам. Результаты таких расчетов могут использоваться при анализе состояния и режимов работы оборудования соответствующими службами электростанции.

Объем и состав рассчитываемых параметров определяется типом и тепловой схемой энергети- ческого объекта, а также наличием необходимых измерений аналоговых и дискретных сигналов. В большинстве случаев объем рассчитываемых тех- нико-экономических показателей существенно превышает форму ¹ 3-тэк (энерго) и макет 15506. Типовой состав выходных ведомостей (для энергоблока):

Параметры пара. Котлоагрегат.

Проточная часть турбины. Конденсатор основной турбины. Система регенерации.

Турбоприводы питательных насосов и воздуходувок.

Тепловые собственные нужды. Электрические собственные нужды. Бойлерная установка.

2004, ¹ 5 |

31 |

9 KL1 1LE I;3(:;3 3$IKL ;IE <3;9B91LMLN

|

|

Анализ. Проточная часть турбины. |

|

|

|

||||

|

Дата 07.11.03 Интервал 13:30 – 13:45 |

Вахта “А” |

Средняя мощность 751,7 МВт |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Изменение |

¹ |

|

Наименование показателей |

|

Обозначение |

Размерность |

|

Ôàêò |

Норма |

экономично- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ñòè, ã/(êÂò ÷) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. |

|

ÊÏÄ ÖÂÄ |

|

öâä |

% |

|

91,7 |

92,3 |

0,63 |

2. |

|

КПД ЦСД, левый поток |

|

öñä1 |

% |

|

93,3 |

94,0 |

0,52 |

3. |

|

КПД ЦСД, правый поток |

|

öñä2 |

% |

|

94,2 |

94,0 |

–0,21 |

4. |

|

Расход пара из переднего КУ ЦВД в ХПП |

|

õïï |

ò/÷ |

|

13,2 |

12,5 |

0,15 |

|

|

Dïó. öâä |

|

||||||

5. |

|

Расход пара из переднего КУ ЦВД в деаэратор |

|

Dïóä . öâä |

ò/÷ |

|

7,8 |

8,0 |

–0,05 |

6. |

|

Расход пара из заднего КУ ЦВД в деаэратор |

|

Dçóä . öâä |

ò/÷ |

|

9,7 |

10,2 |

–0,11 |

7. |

|

Расход пара из вторых отсеков КУ ЦВД в ПНД-3 |

|

ïíä 3 |

ò/÷ |

|

5,1 |

4,7 |

0,09 |

|

|

D2 ó. öâä |

|

||||||

8. |

|

Суммарное изменение экономичности |

|

bïð.÷ |

ã/(êÂò ÷) |

|

– |

– |

1,02 |

+ < ) ) )" )O ) (- ) " P

Энергоблок. Экологические показатели.

Дефектная ведомость (недостоверность входной информации).

Пример ведомости приведен на ðèñ. 3.

Контроль отклонений параметров работы котлоагрегата. Целью автоматизированной рас-

четной задачи является регистрация и оценка отклонений фактических температур металла и пара в пароводяном тракте котла, характеризующих надежность работы металла поверхностей нагрева и паропроводов, от допустимых значений в течение длительных временных интервалов (оперативная смена, сутки, месяц и т.д.). В задаче определяются длительность и число отклонений фактических температур от допустимых значений. Кроме того, оценивается эквивалентная наработка контролируемых элементов (по критерию статической проч- ности).

Длительность отклонений устанавливается следующим образом. Для каждого элемента задаются шесть границ возможных отклонений температуры tã. Первая граница соответствует допустимому значению температуры. Остальные границы

равны tã(i+1) = tã(i ) + 5°С. Таким образом, вся область возможных изменений температуы разделя-

ется на семь диапазонов. Для каждого элемента на анализируемом интервале определяется длительность пребывания фактической температуры в каждом из заданных диапазонов.

Кроме суммарной длительности отклонений, для каждого элемента находится суммарное число отклонений и суммарное число длительных отклонений. При этом за одно отклонение считается факт перехода фактической температуры через первую границу. При расчете числа длительных отклонений отклонения длительностью менее 10 мин не учитываются.

Число контролируемых элементов определяется схемой температурного контроля пароводяного тракта котла и паропроводов. Могут контролироваться как ступени пароперегревателя в целом (по температурам пара в выходных коллекторах), так и отдельные змеевики пароперегревателя (по поверхностным термопарам, установленным на разверенных змеевиках вне зоны обогрева).

Результаты расчетов представляются в виде выходных ведомостей, например, ðèñ. 4.

Анализ пуска и планового останова. Целью расчетной задачи является автоматизированная оценка нарушений критериев надежности при пусках и остановах.

Типовой объем контролируемых критериев надежности соответствует руководящим указаниям по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС.

Критериями надежности могут быть как прямые значения измеряемых параметров, так и вы- численные на их основании величины, например, скорости изменения температуры. Определение таких параметров может производиться как в контроллерах, так и в самой “Расчетной станции” по стандартным расчетным функциям.

По итогам автоматизированной оценки качества режима пуска (останова) формируются выходные ведомости.

Расчет оптимального вакуума в конденсаторе турбины. Целью автоматизированной расчет-

ной задачи является поиск оптимального вакуума в конденсаторе основной турбины при фактиче- ских нагрузке, режиме работы, состоянии основного и вспомогательного оборудования, а также характеристике сети схемы циркуляционной воды.

Под оптимальным понимается такое значение вакуума, при котором разность между мощностью, вырабатываемой турбиной, и мощностью,

32 |

2004, ¹ 5 |

;3 1 3MQ 31;M3 L IN <9 9$L1 38 9A31R ;31M390 L0919

Äàòà 07.09.03 |

|

Интервал 16:00 – 00:00 |

|

Вахта “В” |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Длительность отклонений от уставки, ч, на |

|

|

Суммар- |

||||||

|

|

|

|

|

|

Уставка, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ная длите- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

¹ |

|

Поверхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

льность |

|||||

|

|

|

°Ñ |

|

0 < 5°Ñ |

5 < 10°Ñ |

10 < 15°Ñ |

15 < 20°Ñ |

|

20 < 25°Ñ |

> 25°Ñ |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отклоне- |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

íèé, ÷ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

í. À |

|

|

|

|

0:00 |

|

|

0:00 |

|

0:00 |

|

0:00 |

|

0:00 |

0:00 |

|

0:00 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

ØÏÏ |

í. Á |

|

|

510 |

0:14 |

|

|

0:06 |

|

0:00 |

|

0:00 |

|

0:00 |

0:00 |

|

0:20 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

3 |

í. Â |

|

|

1:22 |

|

|

0:00 |

|

0:00 |

|

0:00 |

|

0:00 |

0:00 |

|

1:22 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

í. Ã |

|

|

|

|

0:00 |

|

|

0:00 |

|

0:00 |

|

0:00 |

|

0:00 |

0:00 |

|

0:00 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Фактическая |

|

Эквива- |

|

|

|

Суммарное |

Число |

|

Ìèíè- |

|

Макси- |

||||

¹ |

|

Поверхность |

|

|

лентная |

|

Перерасход |

|

мальное |

Среднее |

мальное |

||||||||||||

|

|

наработка, |

|

наработка, |

ресурса, ч |

число |

|

отклонений |

значение, |

значение, °С |

значение, |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

÷ |

|

отклонений |

ñ 10 ìèí |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

÷ |

|

|

|

°Ñ |

|

°Ñ |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1 |

|

|

|

|

í. À |

|

8:00 |

|

8:00 |

|

0:00 |

0 |

|

0 |

|

492 |

501 |

508 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

2 |

|

ØÏÏ |

|

í. Á |

|

8:00 |

|

9:12 |

|

1:12 |

1 |

|

1 |

|

494 |

507 |

519 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3 |

|

|

í. Â |

|

8:00 |

|

8:23 |

|

0:23 |

7 |

|

0 |

|

490 |

500 |

513 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

4 |

|

|

|

|

í. Ã |

|

8:00 |

|

8:00 |

|

0:00 |

0 |

|

0 |

|

491 |

499 |

506 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

/ < ) ) )" )O; ') ) ) ) P

потребляемой электродвигателями циркуляционных насосов, максимальна.

Данная расчетная задача базируется главным образом на результатах задачи “Расчет техникоэкономических показателей”. Поиск оптимального вакуума производится методом последовательных приближений в режиме off-line.

Контроль прогрева роторов турбины. Цель автоматизированной расчетной задачи – определение фактических и допустимых разностей температур в роторах высокого и среднего давления при пусках турбины и ее работе в регулировочном диапазоне нагрузок.

Определение характерных температур в роторах базируется на решении одномерной задачи теплопроводности для полого цилиндра с гранич- ными условиями третьего рода. Дифференциальное уравнение теплопроводности представляется в конечно-разностной форме. Значения коэффициента теплоотдачи от пара к поверхности ротора определяются по расчетно-экспериментальным за-

висимостям как функция частоты вращения (при развороте) либо электрической мощности (при работе под нагрузкой) и температуры греющего пара.

Задача решается в режиме on-line с циклом, равным 1 мин.

Выводы

1.Разработанная прикладная программа “Рас- четная станция” позволяет проектировать и внедрять в АСУ ТП большое число разновидностей автоматизированных расчетных задач.

2.“Расчетная станция” предназначена для интегрирования в ПТК “Квинт”, однако может быть адаптирована и для других ПТК.

3.“Расчетная станция” отличается от других подобных разработок широкими возможностями, удобным пользовательским интерфейсом, простотой обслуживания, большим числом встроенных пользовательских функций.

2004, ¹ 5 |

33 |