- •Водоподготовка и водно-химические режимы в теплоэнергетике

- •Предисловие

- •Часть I. Водоподготовка Глава первая Основные характеристики природной воды

- •1.1. Поступление примесей в воду

- •1.2. Классификация, характеристика вод и их примесей

- •1.3. Характеристика ионизированных примесей

- •1.4. Кремнесодержащие соединения и органические примеси

- •1.5. Закономерности изменения количественного состава примесей по районам и сезонам для поверхностных и подземных вод

- •1.6. Технологические, качественные показатели воды

- •1.7. Биологические показатели качества воды

- •Глава вторая Вода в теплоэнергетике

- •2.1. Применение воды в качестве теплоносителя

- •2.2. Принципиальные схемы обращения воды в тракте

- •2.3. Источники загрязнения

- •Характеристика загрязнений трактов тэс и аэс

- •2.4. Влияние примесей воды на надежность работы теплоэнергетического оборудования

- •2.5. Выбор водоисточника и производительности водоподготовительных установок

- •Глава третья

- •Глава четвертая Предварительная очистка воды и физико-химические процессы

- •4.1. Очистка воды методом коагуляции

- •4.2. Осаждение методами известкования и содоизвесткования

- •Глава пятая Фильтрование воды на механических фильтрах

- •Фильтрующие материалы и основные характеристики структуры фильтрованных слоев

- •Глава шестая Обессоливание воды

- •6.1. Физико-химические основы ионного обмена

- •6.2. Ионообменные материалы и их характеристики

- •6.3. Технология ионного обмена

- •6.4. Малосточные схемы ионитных водоподготовок

- •6.5. Автоматизация водоподготовительных установок

- •6.6. Перспективные технологии водоочистки

- •6.6.1. Противоточная технология ионирования

- •Назначение и область применения

- •Основные принципиальные схемы впу

- •Глава седьмая Термический метод очистки воды

- •7.1. Метод дистилляции

- •7.2. Предотвращение накипеобразования в испарительных установках физическими методами

- •7.3. Предотвращение накипеобразования в испарительных установках химическими, конструктивными и технологическими методами

- •Глава восьмая Очистка высокоминерализованных вод

- •8.1. Обратный осмос

- •8.2. Электродиализ

- •Глава девятая Водоподготовка в тепловых сетях с непосредственным водозабором

- •9.1. Основные положения

- •Нормы органолептических показателей воды

- •Нормы бактериологических показателей воды

- •Показатели пдк (нормы) химического состава воды

- •9.2. Подготовка добавочной воды методом н-катионирования с голодной регенерацией

- •9.3. Снижение карбонатной жесткости (щелочности) добавочной воды методом подкисления

- •9.4. Декарбонизация воды методом известкования

- •9.6. Магнитная противонакипная обработка добавочной воды

- •9.7. Подготовка воды для закрытых тепловых сетей

- •9.8. Подготовка воды для местных систем горячего водоснабжения

- •9.9. Подготовка воды для отопительных систем теплоснабжения

- •9.10. Технология обработки воды комплексонами в системах теплоснабжения

- •Глава десятая Очистка воды от растворенных газов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Удаление свободной углекислоты

- •Высота слоя в метрах насадки из колец Рашига определяется из уравнения:

- •10.3. Удаление кислорода физико-химическими методами

- •10.4. Деаэрация в деаэраторах атмосферного и пониженного давления

- •10.5. Химические методы удаления газов из воды

- •Глава одиннадцатая Стабилизационная обработка воды

- •11.1. Общие положения

- •11.2. Стабилизация воды подкислением

- •11.3. Фосфатирование охлаждающей воды

- •11.4. Рекарбонизация охлаждающей воды

- •Глава двенадцатая

- •Применение окислителей для борьбы

- •С биологическим обрастанием теплообменников

- •И обеззараживания воды

- •Глава тринадцатая Расчет механических и ионообменных фильтров

- •13.1. Расчет механических фильтров

- •13.2. Расчет ионитных фильтров

- •Глава четырнадцатая Примеры расчета водоподготовительных установок

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Расчет установки химического обессоливания с параллельным включением фильтров

- •14.3. Расчет декарбонизатора с насадкой из колец Рашига

- •14.4. Расчет фильтров смешанного действия (фсд)

- •14.5. Расчет обессоливающей установки с блочным включением фильтров (расчет «цепочек»)

- •Особые условия и рекомендации

- •Расчет н-катионитных фильтров 1-й ступени ()

- •Расчет анионитных фильтров 1-й ступени (а1)

- •Расчет н-катионитных фильтров 2-й ступени ()

- •Расчет анионитных фильтров 2-й ступени (а2)

- •14.6. Расчет электродиализной установки

- •Глава пятнадцатая краткие технологии очистки конденсатов

- •15.1. Электромагнитный фильтр (эмф)

- •15.2. Особенности осветления турбинных и производственных конденсатов

- •Глава шестнадцатая Краткие технологии очистки сточных вод теплоэнергетики

- •16.1. Основные понятия о сточных водах тэс и котельных

- •16.2. Воды химводоочисток

- •16.3. Отработавшие растворы от промывок и консервации теплосилового оборудования

- •16.4. Теплые воды

- •16.5.Воды гидрозолоудаления

- •16.6. Обмывочные воды

- •16.7. Нефтезагрязненные воды

- •Часть II. Водно-химический режим

- •Глава вторая Химический контроль – основа водно-химического режима

- •Глава третья коррозия металла паросилового оборудования и методы борьбы с ней

- •3.1. Основные положения

- •3.2. Коррозия стали в перегретом паре

- •3.3. Коррозия тракта питательной воды и конденсатопроводов

- •3.4. Коррозия элементов парогенераторов

- •3.4.1. Коррозия парообразующих труб и барабанов парогенераторов во время их эксплуатации

- •3.4.2. Коррозия пароперегревателей

- •3.4.3. Стояночная коррозия парогенераторов

- •3.5. Коррозия паровых турбин

- •3.6. Коррозия конденсаторов турбин

- •3.7. Коррозия оборудования подпиточного и сетевого трактов

- •3.7.1. Коррозия трубопроводов и водогрейных котлов

- •3.7.2. Коррозия трубок теплообменных аппаратов

- •3.7.3. Оценка коррозионного состояния действующих систем горячего водоснабжения и причины коррозии

- •3.8. Консервация теплоэнергетического оборудования и теплосетей

- •3.8.1. Общее положение

- •3.8.2. Способы консервации барабанных котлов

- •3.8.3. Способы консервации прямоточных котлов

- •3.8.4. Способы консервации водогрейных котлов

- •3.8.5. Способы консервации турбоустановок

- •3.8.6. Консервация тепловых сетей

- •3.8.7. Краткие характеристики применяемых химических реагентов для консервации и меры предосторожности при работе с ними Водный раствор гидразингидрата n2н4·н2о

- •Водный раствор аммиака nh4(oh)

- •Трилон б

- •Тринатрийфосфат Na3po4·12н2о

- •Едкий натр NaOh

- •Силикат натрия (жидкое стекло натриевое)

- •Гидроксид кальция (известковый раствор) Са(он)2

- •Контактный ингибитор

- •Летучие ингибиторы

- •Глава четвертая отложения в энергетическом оборудовании и способы устранения

- •4.1. Отложения в парогенераторах и теплообменниках

- •4.2. Состав, структура и физические свойства отложений

- •4.3. Образование отложений на внутренних поверхностях нагрева парогенераторов с многократной циркуляцией и теплообменников

- •4.3.1. Условия образования твердой фазы из солевых растворов

- •4.3.2. Условия образования щелочно-земельных накипей

- •4.3.3. Условия образования ферро - и алюмосиликатных накипей

- •4.3.4. Условия образования железоокисных и железофосфатных накипей

- •4.3.5. Условия образования медных накипей

- •4.3.6. Условия образования отложений легкорастворимых соединений

- •4.4. Образование отложений на внутренних поверхностях прямоточных парогенераторов

- •4.5. Образование отложений на охлаждаемых поверхностях конденсаторов и по такту охлаждающей воды

- •4.6. Отложения по паровому тракту

- •4.6.1. Поведение примесей пара в пароперегревателе

- •4.6.2. Поведение примесей пара в проточной части паровых турбин

- •4.7. Образование отложений в водогрейном оборудовании

- •4.7.1. Основные сведения об отложениях

- •4.7.2. Организация химического контроля и оценка интенсивности накипеобразования в водогрейном оборудовании

- •4.8. Химические очистки оборудования тэс и котельных

- •4.8.1. Назначение химических очисток и выбор реагентов

- •4.8.2. Эксплуатационные химические очистки паровых турбин

- •4.8.3. Эксплуатационные химические очистки конденсаторов и сетевых подогревателей

- •4.8.4. Эксплуатационные химические очистки водогрейных котлов Общие положения

- •Технологические режимы очистки

- •4.8.5. Важнейшие реагенты для удаления отложений из водогрейных и паровых котлов низкого и среднего давлений

- •Глава пятая водно-химический режим (вхр) в энергетике

- •5.1. Водно-химические режимы барабанных котлов

- •5.1.1. Физико-химическая характеристика внутрикотловых процессов

- •5.1.2. Методы коррекционной обработки котловой и питательной воды

- •5.1.2.1. Фосфатная обработка котловой воды

- •5.1.2.2. Амминирование и гидразинная обработка питательной воды

- •5.1.3. Загрязнения пара и способы их удаления

- •5.1.3.1. Основные положения

- •5.1.3.2. Продувка барабанных котлов тэс и котельных

- •5.1.3.3. Ступенчатое испарение и промывка пара

- •5.1.4. Влияние водно-химического режима на состав и структуру отложений

- •5.2. Водно-химические режимы блоков скд

- •5.3. Водно-химический режим паровых турбин

- •5.3.1. Поведение примесей в проточной части турбин

- •5.3.2. Водно-химический режим паровых турбин высоких и сверхвысоких давлений

- •5.3.3. Водно-химический режим турбин насыщенного пара

- •5.4. Водный режим конденсаторов турбин

- •5.5. Водно-химический режим тепловых сетей

- •5.5.1. Основные положения и задачи

- •5.5.2. Источники загрязнения воды тепловых сетей окислами железа

- •5.5.3. Повышение надежности водно-химического режима теплосетей

- •5.5.4. Особенности водно-химического режима при эксплуатации водогрейных котлов, сжигающих мазутное топливо

- •5.6. Проверка эффективности проводимых на тэс, котельных водно-химических режимов

- •Часть III Случаи аварийных ситуаций в теплоэнергетике из-за нарушений водно-химического режима

- •Оборудование водоподготовительных установок (впу) останавливает котельную и заводы

- •Карбонат кальция задает загадки…

- •Магнитная обработка воды перестала предотвращать карбонатно-кальциевое накипеобразование. Почему?

- •Как предупредить отложения и коррозию в небольших водогрейных котлах

- •Какие соединения железа осаждаются в водогрейных котлах?

- •В трубках псв образуются отложения из силиката магния

- •Как взрываются деаэраторы?

- •Как спасти трубопроводы умягченной воды от коррозии?

- •Соотношение концентраций ионов в исходной воде определяет агрессивность котловой воды

- •Почему «горели» трубы только заднего экрана?

- •Как удалять из экранных труб органо-железистые отложения?

- •Химические «перекосы» в котловой воде

- •Эффективна ли периодическая продувка котлов в борьбе с железоокисным преобразованием?

- •Свищи в трубах котла появились до начала его эксплуатации!

- •Почему прогрессировала стояночная коррозия в самых «молодых» котлах?

- •Почему разрушались трубы в поверхностном пароохладителе?

- •Чем опасен котлам конденсат?

- •Основные причины аварийности тепловых сетей

- •Проблемы котельных птицепрома Омского региона

- •Почему не работали цтп в Омске

- •Причина высокой аварийности систем теплоснабжения в Советском районе г. Омска

- •Почему высока коррозионная аварийность на новых трубопроводах теплосети?

- •Сюрпризы природы? Белое море наступает на Архангельск

- •Река Омь угрожает аварийным остановом теплоэнергетического и нефтехимического комплексов г. Омска?

- •– Увеличена дозировка коагулянта на предочистку;

- •Выписка из «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», утв. 19.06.2003

- •Требования к приборам ахк (Автоматика химического контроля)

- •Требования к средствам лабораторного контроля

- •Сравнение технических характеристик приборов различных фирм производителей

- •Содержание

- •Глава 10. Очистка воды от растворенных газов 112

- •Глава 4. Отложения в энергетическом оборудовании

- •Глава 5. Водно-химические режимы (вхр) в энергетике 256

- •Часть III. Случаи аварийных ситуаций в теплоэнергетике по вине водно-химического режима

16.6. Обмывочные воды

Системы гидрозолоудаления характерны для электростанций, работающих на твердых топливах. Особенностью ТЭС, сжигающих жидкое топливо, т. е. сернистые мазуты или нефть, является высокое содержание серы, ванадия и никеля в топливе. Так, сернистые мазуты от уфимских и сибирских нефтей содержат около 100 г ванадия, 10–15 г никеля и примерно 5 г других металлов в каждой тонне этого топлива.

На станции мощностью 4 000 МВт, которая выбрана нами в качестве примера, сжигается за 1 ч около 900 т мазута. При этом освобождается 90 кг ванадия, 15–20 кг никеля и около 5 кг других металлов. Большая часть этих веществ в виде различных окислов (V2О3, VO2, NiO, CuO и т. д.) выбрасывается в атмосферу с отходящими газами; от 5 до 15 % оседает в системе котла на различных поверхностях. Отлагающиеся в зоне низких температур соединения могут быть смыты водой, так как они состоят из растворимых сульфатов ванадия V(SO4)3, ванадила VOSO4, сульфатов никеля NiSO4 и железа FeSO4. Соли железа являются продуктом коррозии металлических поверхностей сернистыми соединениями, главным образом серной кислотой.

Технология обработки обмывочных вод с извлечением из них ванадия разработана ВТИ. Она заключается в частичной нейтрализации этой воды до рН ≈ 4. В этих условиях осаждается часть железа и практически весь ванадий. Осадок отделяется и направляется металлургам для выплавки феррованадия, а жидкость в другом резервуаре подвергается окончательной нейтрализации для полного осаждения железа и всех других примесей. Освобожденная от металлических соединений вода может быть возвращена для проведения следующих обмывок.

Предложены и другие технологические схемы переработки зольных отложений, образующихся в котлах, где топливом служит сернистый мазут. В настоящее время на таких ТЭС устанавливаются электрофильтры для улавливания и того ванадия, который уносится дымовыми газами. По некоторым зарубежным материалам можно судить, что этими электрофильтрами удастся уловить до 60–70 % всего освобождающегося при сжигании мазута ванадия. Даже только по крупным мазутным электростанциям Минэнерго эти 60–70 % дадут около 5 000 т ванадия в год. Это значение соизмеримо с мировой добычей ванадия, которая в 1970 г. составляла примерно 10 000 т/год (без России).

Физиологическое действие ванадия и его соединений весьма опасно. Соединения ванадия ядовиты. При попадании их в организм человека через желудочно-кишечный тракт или через легкие путем вдыхания пыли развиваются поражения дыхательных путей, нарушается деятельность почек, сердца и печени. Все это надо иметь в виду при работах по очистке поверхностей нагрева, загрязненных зольными отложениями, содержащими ванадий. Если пренебрегать средствами защиты, то могут возникнуть легочные кровотечения и нарушения работы внутренних органов, а при систематических отравлениях – опухолевые заболевания.

16.7. Нефтезагрязненные воды

Воды, загрязненные нефтепродуктами, т. е. мазутом и маслами, образуются на всех станциях независимо от вида применяемого топлива. На мазутных ТЭС количество этих вод обычно несколько больше за счет конденсатов, получающихся при разогреве мазута.

Необходимо отметить, что количество нефтезагрязненных вод и степень их загрязнения год от года уменьшаются вследствие более внимательного отношения персонала ТЭС к этому виду загрязнений. Так, на одной крупной ТЭС в конце 60-х годов была создана установка для очистки нефтезагрязненных вод производительностью 400 т/ч с расчетом на поступление загрязненных вод с содержанием до 100 мг/дм3 нефтепродуктов. Сейчас эта установка работает только с половинной нагрузкой, причем содержание нефтепродуктов в поступающей воде находится в пределах 10–15 мг/дм3, редко превышая 20 мг/дм3.

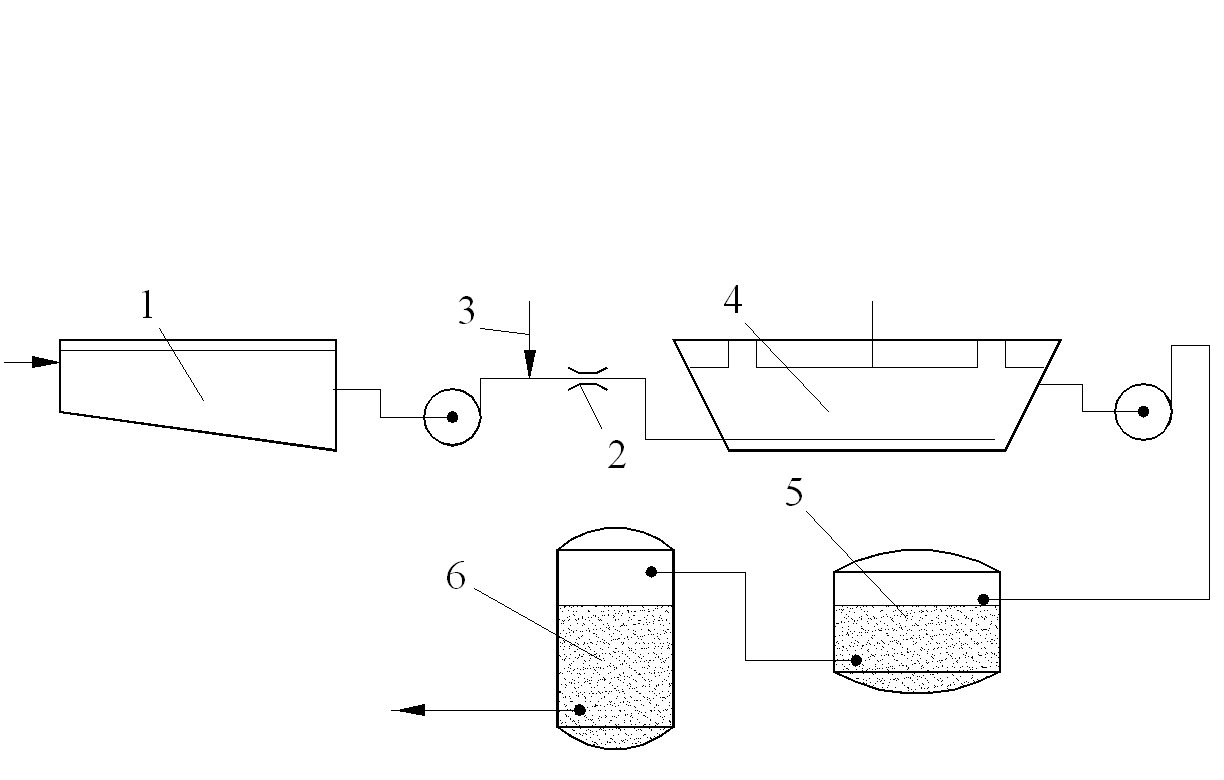

Всесоюзный теплотехнический институт (ВТИ) и Союзтехэнерго провели обследования эффективности удаления нефтепродуктов на промышленных установках, которые создавались из расчета высокой загрязненности стоков. Схема такой многоступенчатой установки показана на рис. 16.4.

Нефтезагрязненная вода собирается в бак-отстойник, являющийся также и усреднителем. В нем происходит всплывание части нефтепродуктов и оседание тяжелых фракций. Как всплывающие, так и оседающие загрязнения периодически удаляются. Далее к воде добавляются реагенты – сернокислый алюминий и щелочь, в результате чего образуется осадок А1(ОН)3, хорошо захватывающий нефтепродукты. В аппарате происходит насыщение воды воздухом под давлением до 6 кгс/см2. Насыщенная воздухом вода поступает во флотатор, в котором она «вскипает» вследствие выделения пузырьков воздуха. Пена, содержащая хлопья гидроокиси алюминия и нефтепродукты, удаляется с поверхности флотатора, а вода проходит механические и сорбционные угольные фильтры, на чем и заканчивается ее очистка. Для высокозагрязненных стоков эффективность работы элементов установки довольно высока. Так, в усреднителе остается до 30 % нефтепродуктов, если их содержание в поступающей воде было не ниже 100 мг/дм3. Флотатор при этих условиях снижает содержание нефтепродуктов еще на 30–40 %. Достаточно эффективно работают и последние элементы системы, т. е. механические и сорбционные фильтры.

Рис.16.4. Схема многоступенчатой установки для очистки нефтезагрязненных вод:

1 – сборник-усреднитель для удаления осевших и всплывших нефтепродуктов; 2 – эжектор для засасывания воздуха и насыщения им воды; 3 – дозирование реагентов – сернокислого алюминия и щелочи; 4 – флоратор; 5 – механический фильтр; 6 – сорбционный фильтр с активированным углем

Однако при достигнутом в настоящее время низком содержании нефтепродуктов в поступающей воде установка эта работает не полноценно. Фактически работают только механические и сорбционные фильтры. Остаточное содержание нефтепродуктов в очищенной воде около 1 мг/дм3, что значительно выше требований органов охраны водоемов – не выше 0,3 мг/дм3 для водоемов общего пользования и не выше 0,05 мг/дм3 для рыбохозяйственных водоемов. Очевидно, что такой технологией нельзя достигнуть требуемых результатов. Это тем более справедливо, что допустимые нормы содержания нефтепродуктов систематически пересматриваются обычно с их ужесточением.

Теплотехническим институтом было проведено обследование многих электростанций с целью выяснения, какой водой по содержанию нефтепродуктов фактически пользуются эти ТЭС. Оказалось, что многие ТЭС используют для охлаждения и химводоочисток воды, содержащие 3–5 и даже до 7 мг/дм3 нефтепродуктов. При этом на этих ТЭС не отмечены какие бы то ни было дефекты в работе оборудования, которые можно было бы отнести за счет влияния нефтепродуктов. Однако, самая упрощенная обработка нефтезагрязненных стоков, заключающаяся в их фильтровании через механический фильтр, уже позволяет снизить количество этих загрязнений до 4–6 мг/дм3. Можно сделать вывод, что сложная очистка нефтезагрязненных вод не нужна, тем более что она и не достигает цели, т. е. предельно допустимой концентрации, а требуется упрощенная «грубая» и дешевая очистка, после которой очищенные до 4–6 мг/дм3 воды должны возвращаться в систему электростанции, направляясь или в качестве добавки в систему охлаждения, или на химводоочистку. Таким путем решается задача использования нефтезагрязненных стоков и полностью прекращается их сброс в природные водоемы.

Следует заметить, что в системах оборотного охлаждения с градирнями возникают на насадках градирен живые организмы, существующие за счет окисления органических примесей циркулирующей воды. Эти организмы способны окислять также и нефтепродукты, так что сброс грубоочищенных вод в систему оборотного охлаждения не будет приводить к загрязнению нефтепродуктами этой системы.

Наиболее перспективным путем устранения влияния жидких стоков ТЭС, котельных на природные водоемы является coздание безвредных электростанций, котельных, совершенно не сбрасывающих загрязненные стоки в природные водоемы.

Для станций, работающих на твердых топливах, системы ГЗУ могут явиться приемником всевозможных стоков и в то же время источником водоснабжения электростанций.

Очевидно, что воды ГЗУ, используемые на нужды технического водоснабжения, должны проходить предварительную более или менее сложную очистку вплоть до дистилляции в отдельных случаях. Образующиеся при испарении этих вод соли или их концентрированные растворы можно было бы подавать вместе с топливом в топки паровых котлов, если будет установлена возможность образования сплавов с золой данного топлива. Необходимо, конечно, чтобы эти золосолевые сплавы не подвергались выщелачивающему действию воды в системах ГЗУ, так как в противном случае это мероприятие потеряет смысл.

Свести водные балансы на мазутных ТЭС можно будет уже без помощи такого мощного водоприемника, каким является система ГЗУ. По-видимому, на таких ТЭС необходимы будут установки для максимального концентрирования всех солевых стоков. Это может достигаться мембранными методами или применением испарителей. Не исключено использование электролитического разделения солей на кислотные и щелочные фракции, которые могли бы быть возвращены на ионитные водоочистки в качестве реагентов для регенерации катионита и анионита.

Контрольные вопросы

Перечислите сточные воды ТЭЦ и котельной, чем они отличаются?

Представьте схему очистки стоков.

Чем опасны теплые воды ТЭЦ, котельной для водоемов?

Сущность технологии очистки нефтезагрязненных вод.

Можно ли на современном уровне спроектировать бессточную ТЭС или котельную?