- •Введение

- •1. Общие правила нанесения размеров гост 2.307-68 [1]

- •Проекционное черчение

- •2.1 Изображения (гост 2.305-2008)

- •Разрез − ортогональная проекция предмета, мысленно рассечённого полностью или частично одной или несколькими плоскостями для выявления его невидимых поверхностей.

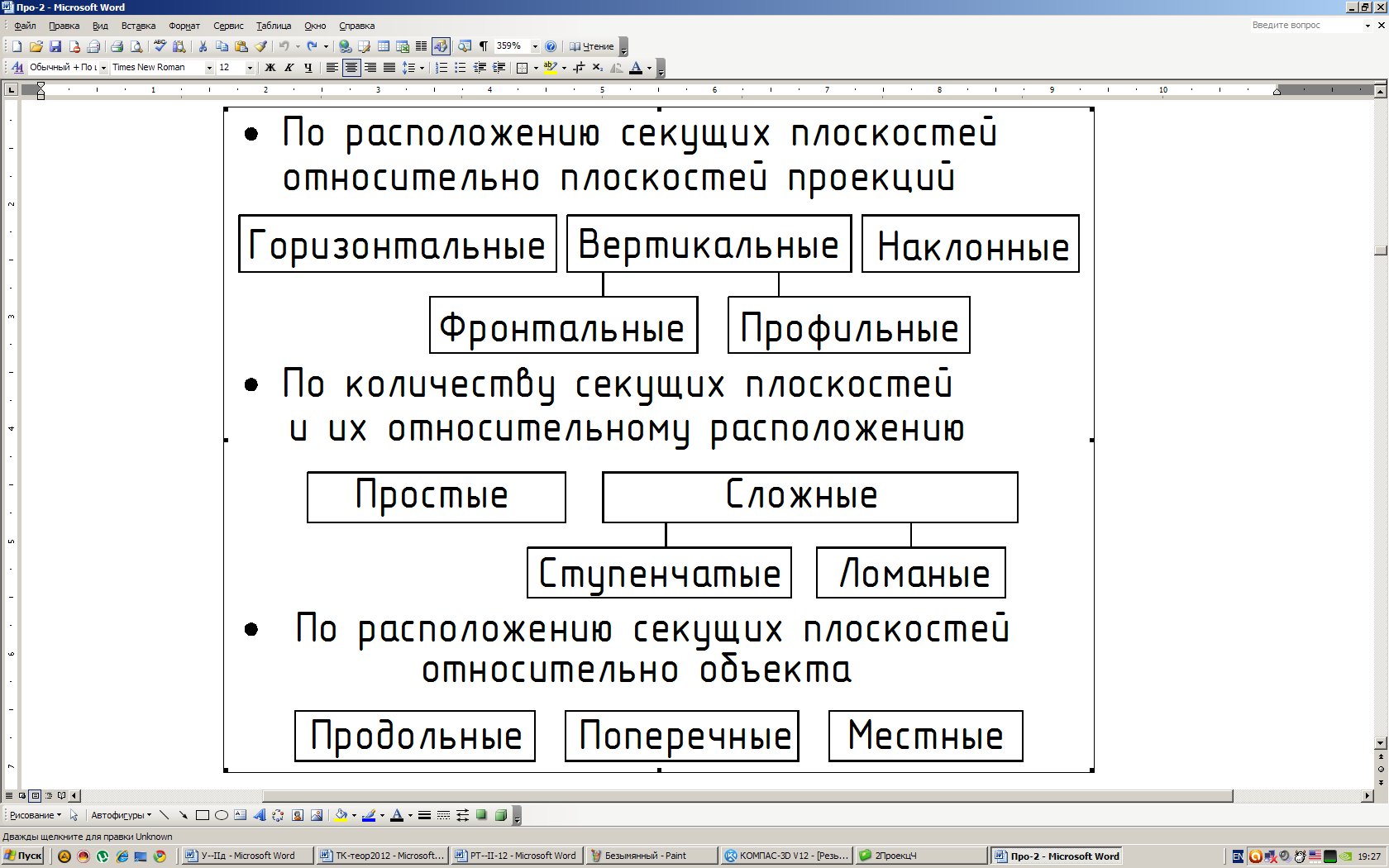

- •Классификация разрезов:

- •2.1.3 Сечения

- •2.1.4 Выносные элементы

- •Соединения деталей машин

- •3.1 Разъёмные соединения

- •3.1.1 Соединения резьбовые

- •Классификация резьб

- •Изображение резьбы на чертеже (гост 2.311—68)

- •1. Цилиндрической

- •2. Конической

- •Основные стандартные типы резб

- •Обозначение резьб:

- •5. Специальной, имеющей стандартный профиль, но нестандартный диаметр или шаг; впереди обозначения указывают символы «Сп», например: Сп м19,3х1,7 – 6g.

- •6. Нестандартной (прямоугольной). Изображают профиль резьбы и все параметры резьбы, включая её профиль, указывают на чертеже (рис.86):

- •Примеры обозначения и изображения стандартных резьб:

- •Крепёжные детали

- •Шпилька. Соединение шпилькой

- •Винт. Винтовое соединение

- •Сборочный чертёж. Спецификация

- •3.1.2 Соединение шпонками

- •3.1.4 Шлицевые соединения

- •3.2 Неразъёмные соединения

- •Структура условного обозначения сварного шва и сварной точки

- •Вспомогательные знаки

- •4. Эскизирование

- •5 Шероховатость поверхности (гост 2789-73, гост 2.309-73)

- •Оформление типовых (стандартных) элементов

- •7. Изображение зубчатых зацеплений

- •8. Чтение и деталирование чертежей общего вида

- •Изделия

- •9. Схемы (гост 2.102-68…2.701-84)

- •Литература

- •Содержание

Классификация разрезов:

Следующие детали и элементы деталей в продольных разрезах изображают не рассеченными:

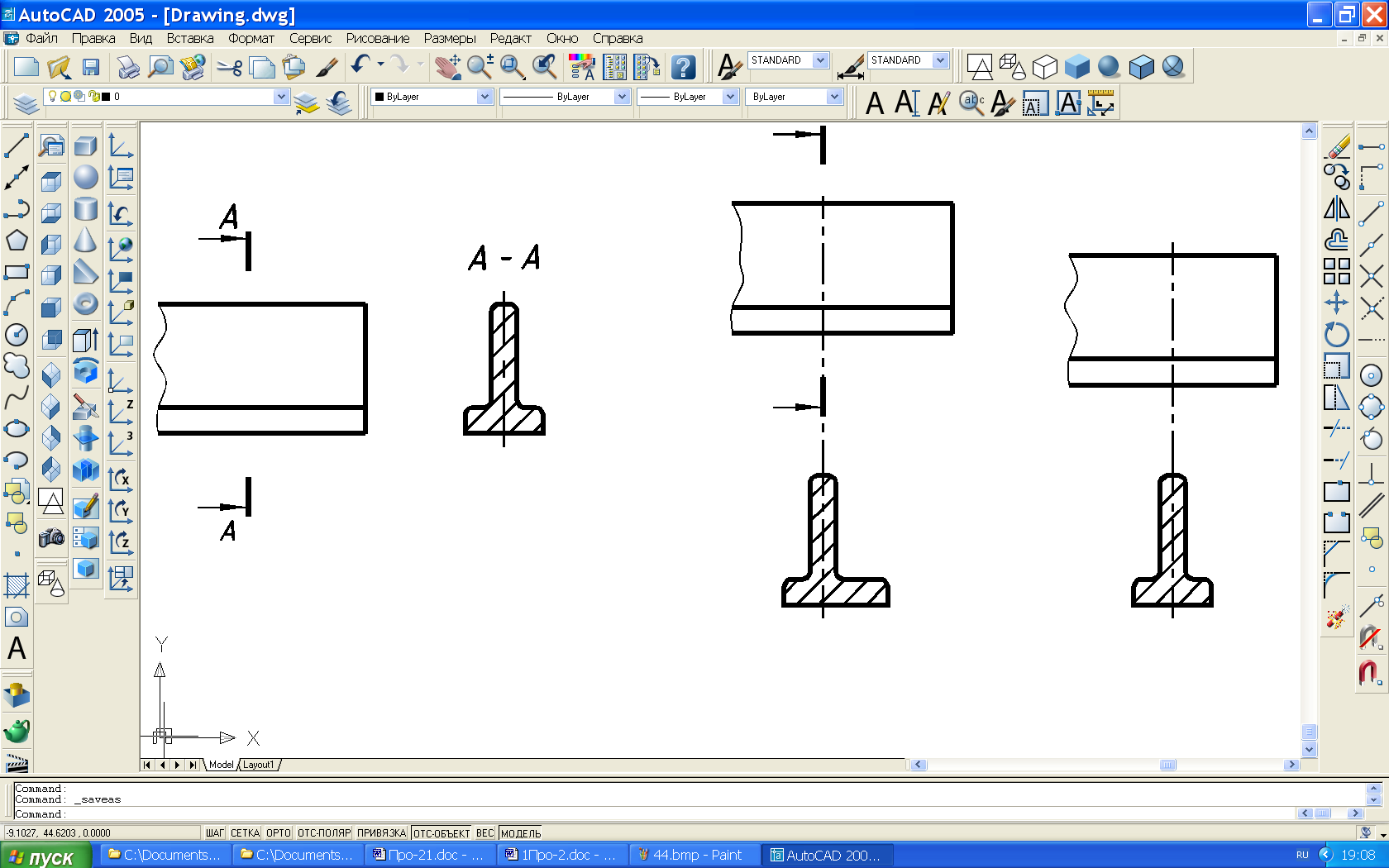

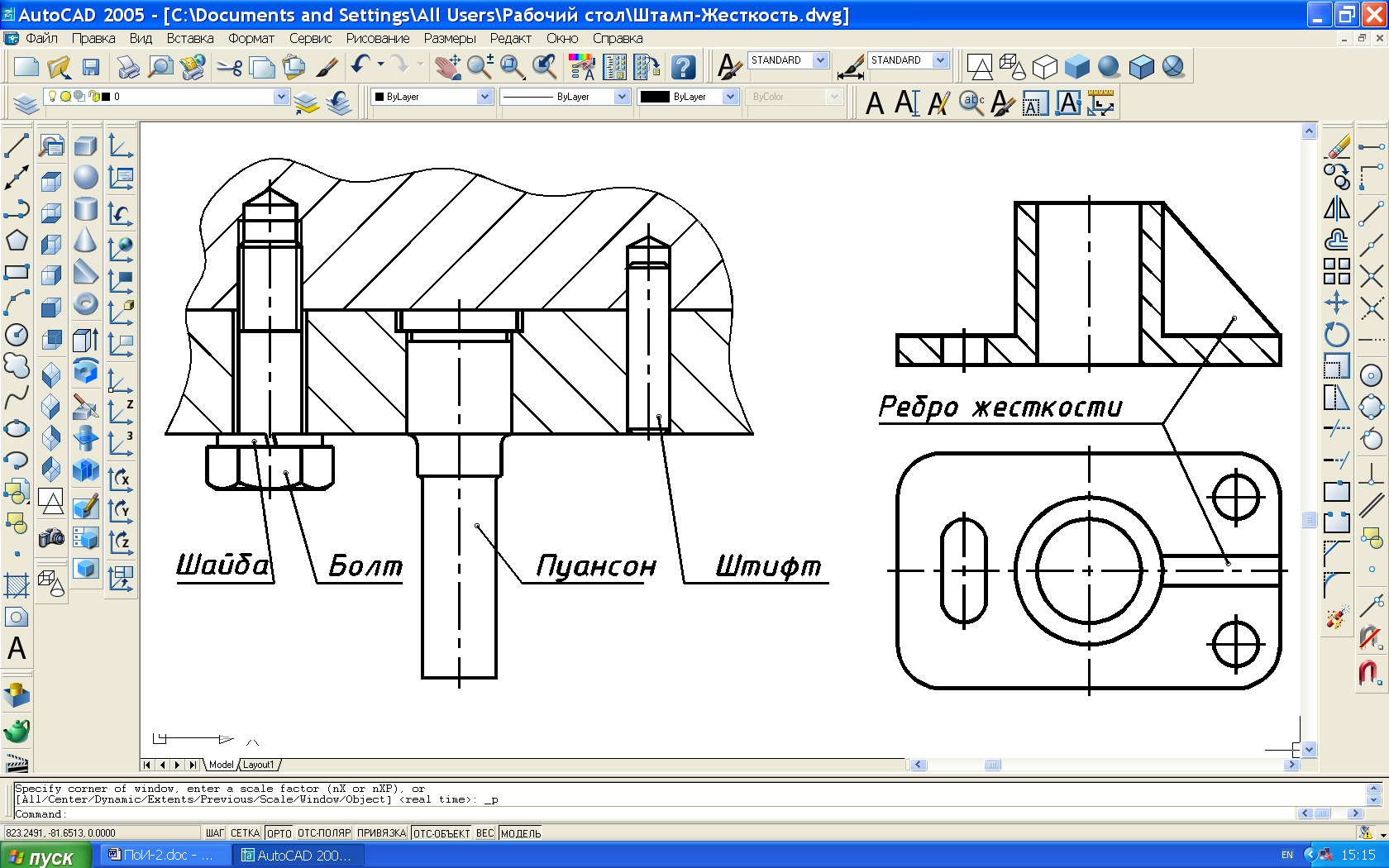

— сплошные детали: валы, оси, шпонки, штифты, болты, винты, шпильки, заклепки, ролики, шарики, рукоятки, клинья, пуансоны, оправки, колонки и др. (рис. 49);

— стандартные шайбы и гайки на сборочных чертежах (рис. 96);

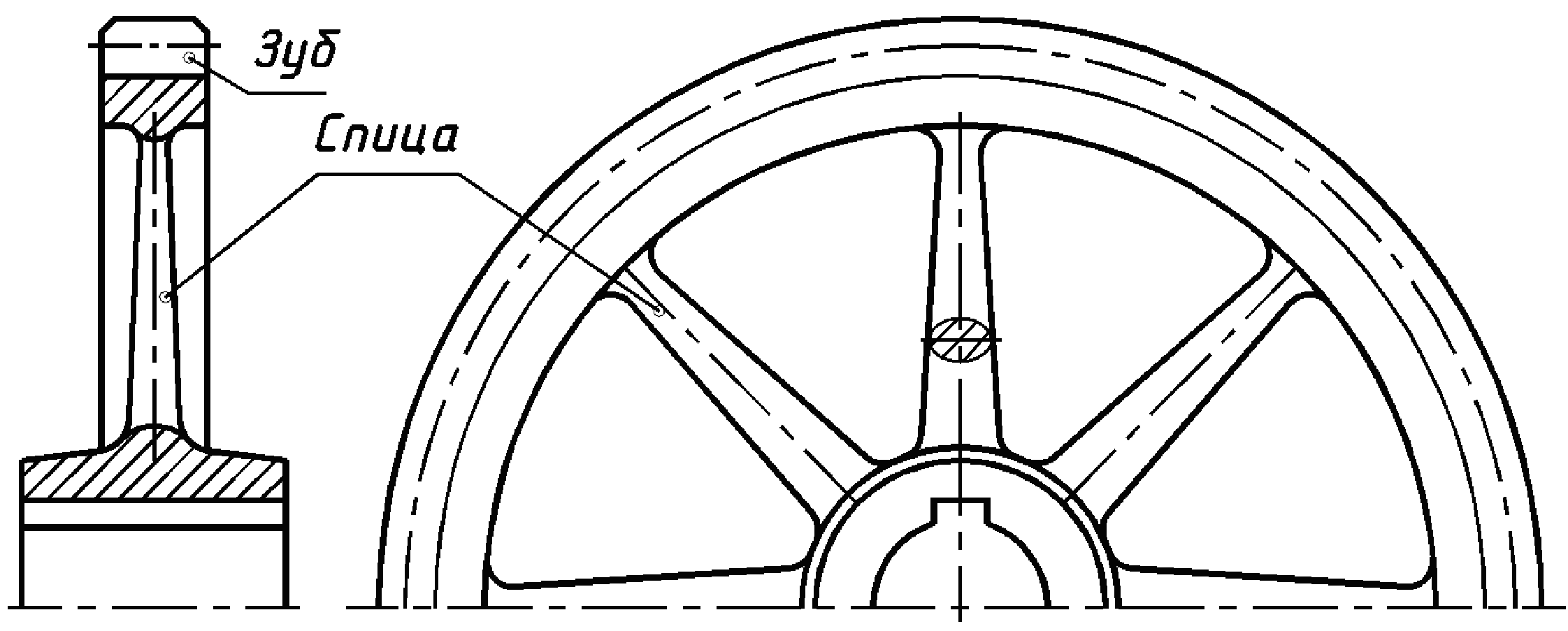

— элементы деталей: ребра жесткости и тонкие стенки деталей (рис. 50), зубья зубчатых колес, спицы колес, маховиков (рис. 51).

Рис. 49 Рис. 50 Рис. 51

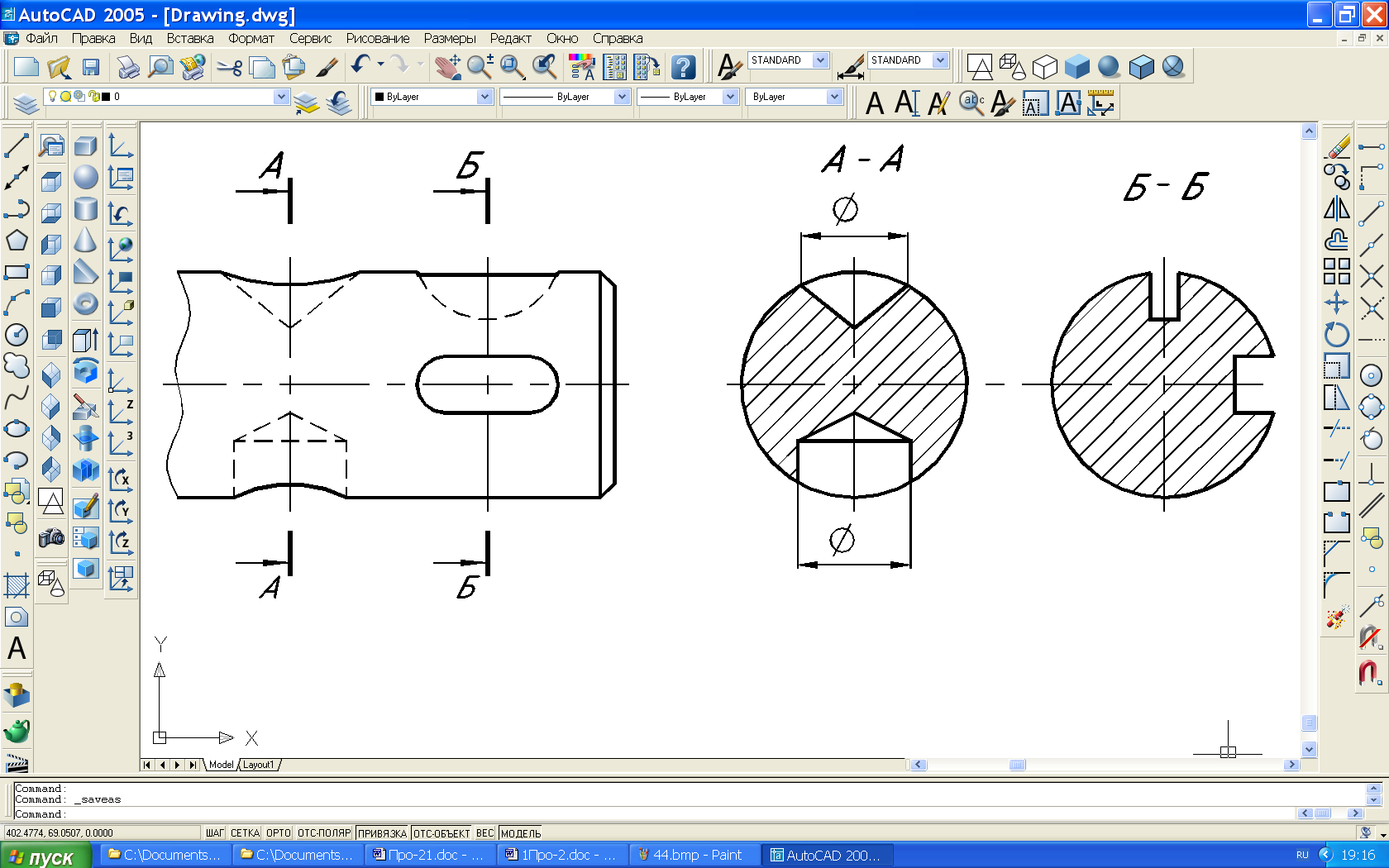

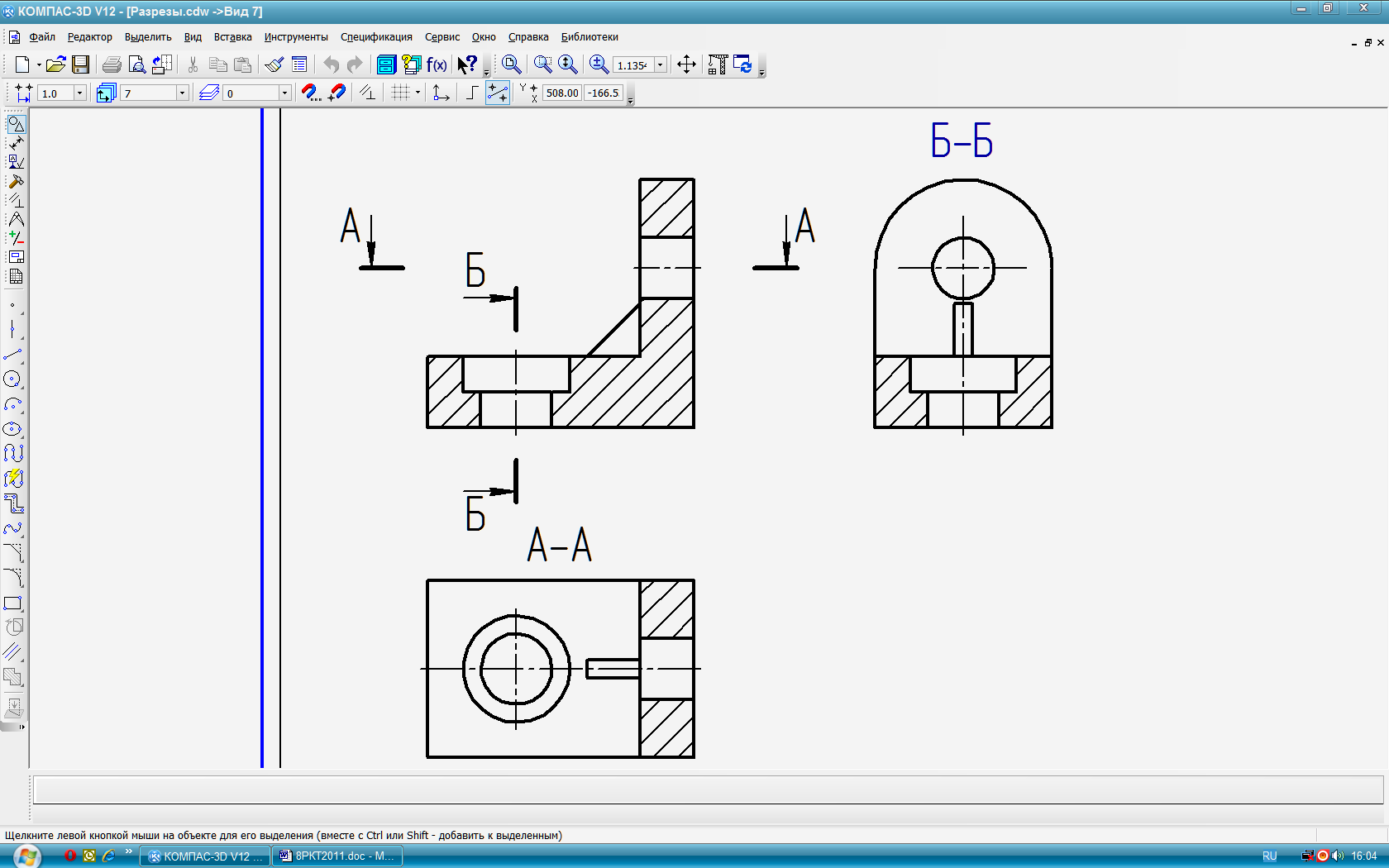

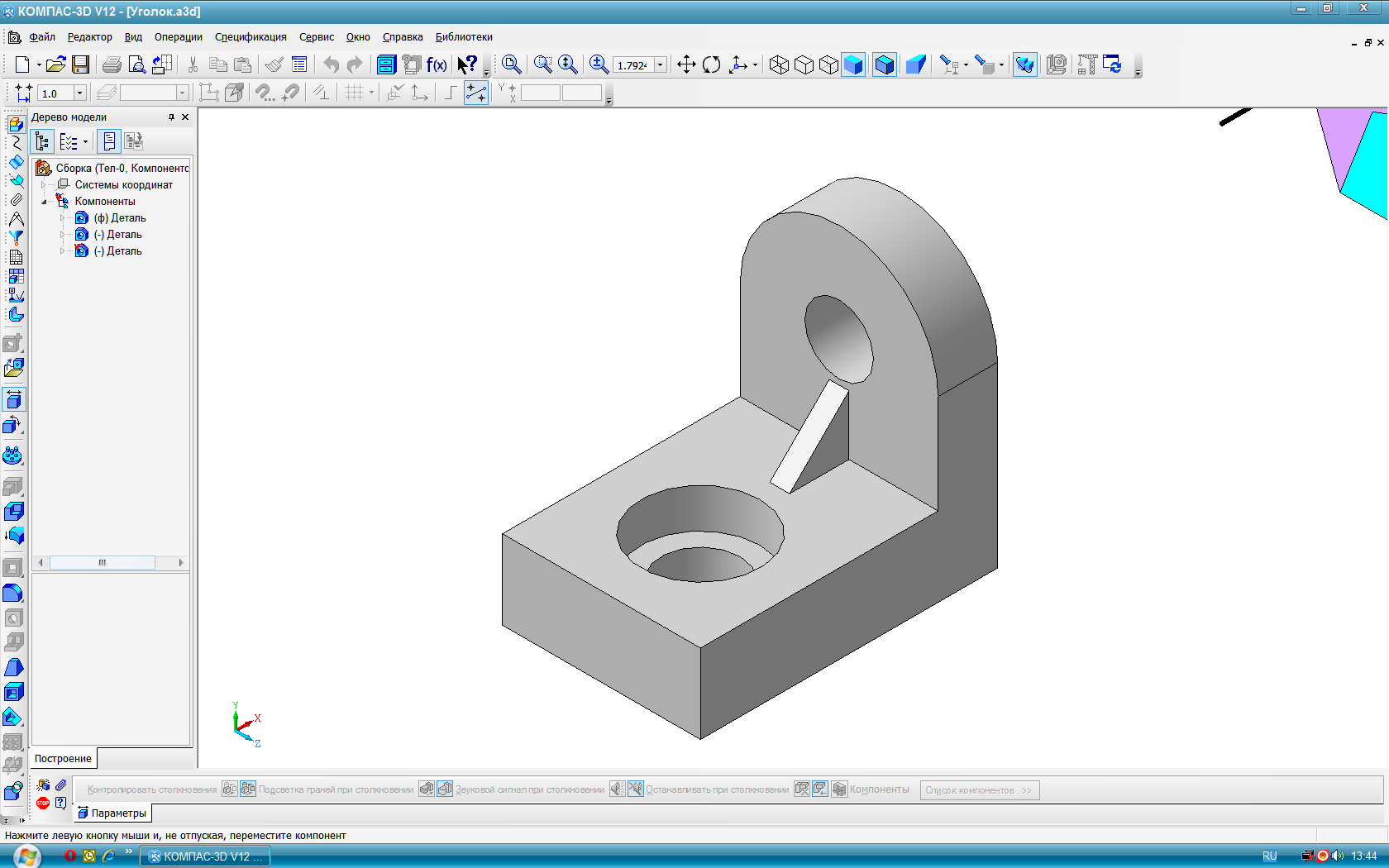

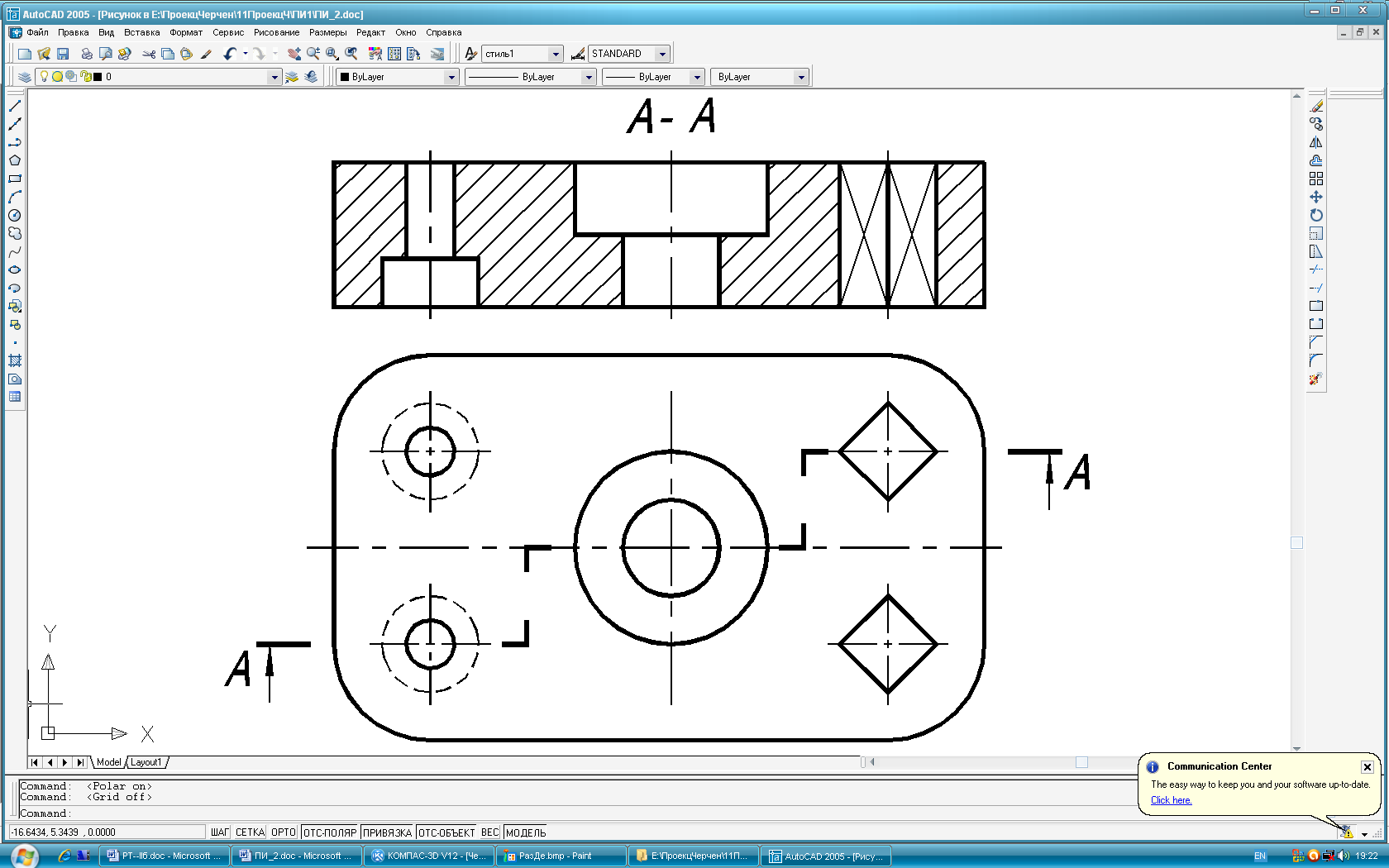

Пример: Построить горизонтальный, фронтальный и профильный разрезы детали (рис. 52), расположив их на месте соответствующих видов.

Рассекаем деталь горизонтальной плоскостью уровня А-А, проходящей через ось гладкого отверстия и размещаем горизонтальный разрез на месте вида сверху (рис. 53). Рассекаем деталь профильной плоскостью уровня Б-Б, проходящей через ось ступенчатого отверстия и размещаем профильный разрез на месте вида слева. Рассекаем деталь фронтальной плоскостью уровня, совпадающей с плоскостью симметрии детали (без её обозначения), получим фронтальный разрез на месте главного вида. Секущая плоскость проходит вдоль ребра жёсткости, поэтому оно не штрихуется.

Рис. 52 Рис. 53

Сложные разрезы выполняют двумя и более секущими плоскостями.

С ложный

разрез называют ступенчатым,

если секущие плоскости параллельны

(рис. 54) и ломаным,

если секущие плоскости пересекаются

(рис. 55). При этом переход от одной

плоскости к другой указывают на виде —

«уголками», а в разрезе такой переход

не отражают.

ложный

разрез называют ступенчатым,

если секущие плоскости параллельны

(рис. 54) и ломаным,

если секущие плоскости пересекаются

(рис. 55). При этом переход от одной

плоскости к другой указывают на виде —

«уголками», а в разрезе такой переход

не отражают.

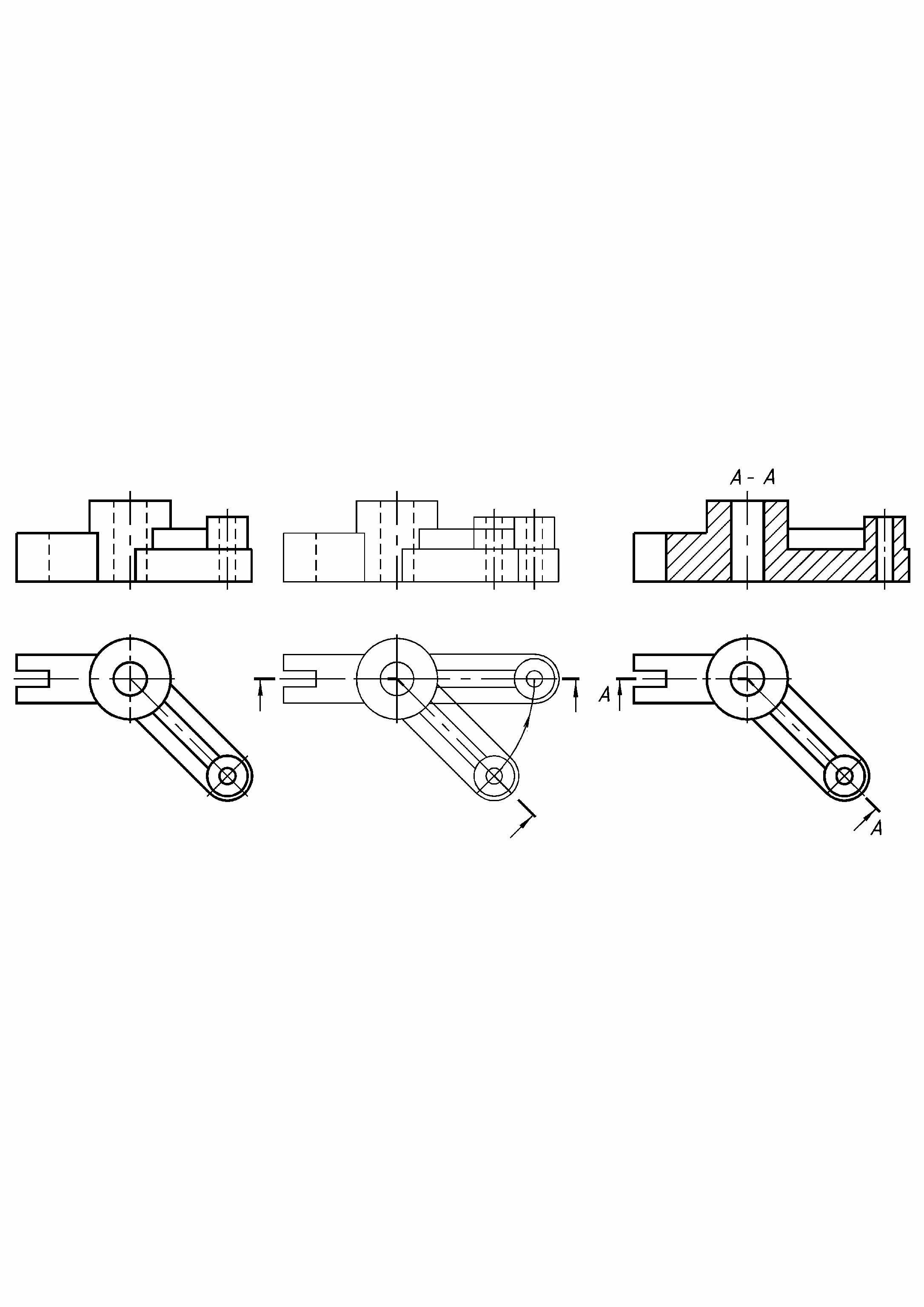

Прежде чем выполнить ломаный разрез, наклонную секущую плоскость вместе с рассекаемым элементом (в данном случае правое плечо рычага) мысленно поворачивают до совмещения с другой секущей плоскостью и затем строят разрез.

В учебных целях на рис. 55 даны последовательные этапы построения ломаного разреза детали типа «рычаг»: а — до разреза; б — в процессе разреза; в — после разреза. В соответствии со стандартами ЕСКД стадию «б» выполняют мысленно, а на чертеже ломаный разрез изображают сразу, как на стадии «в». Рис. 54

а) б) в)

Рис. 55

2.1.3 Сечения

Сечение —это ортогональная проекция фигуры, полученной в секущей плоскости.

В сечении изображается только то, что располагается в секущей плоскости. Сечение используют для уточнения формы предмета в поперечном направлении.

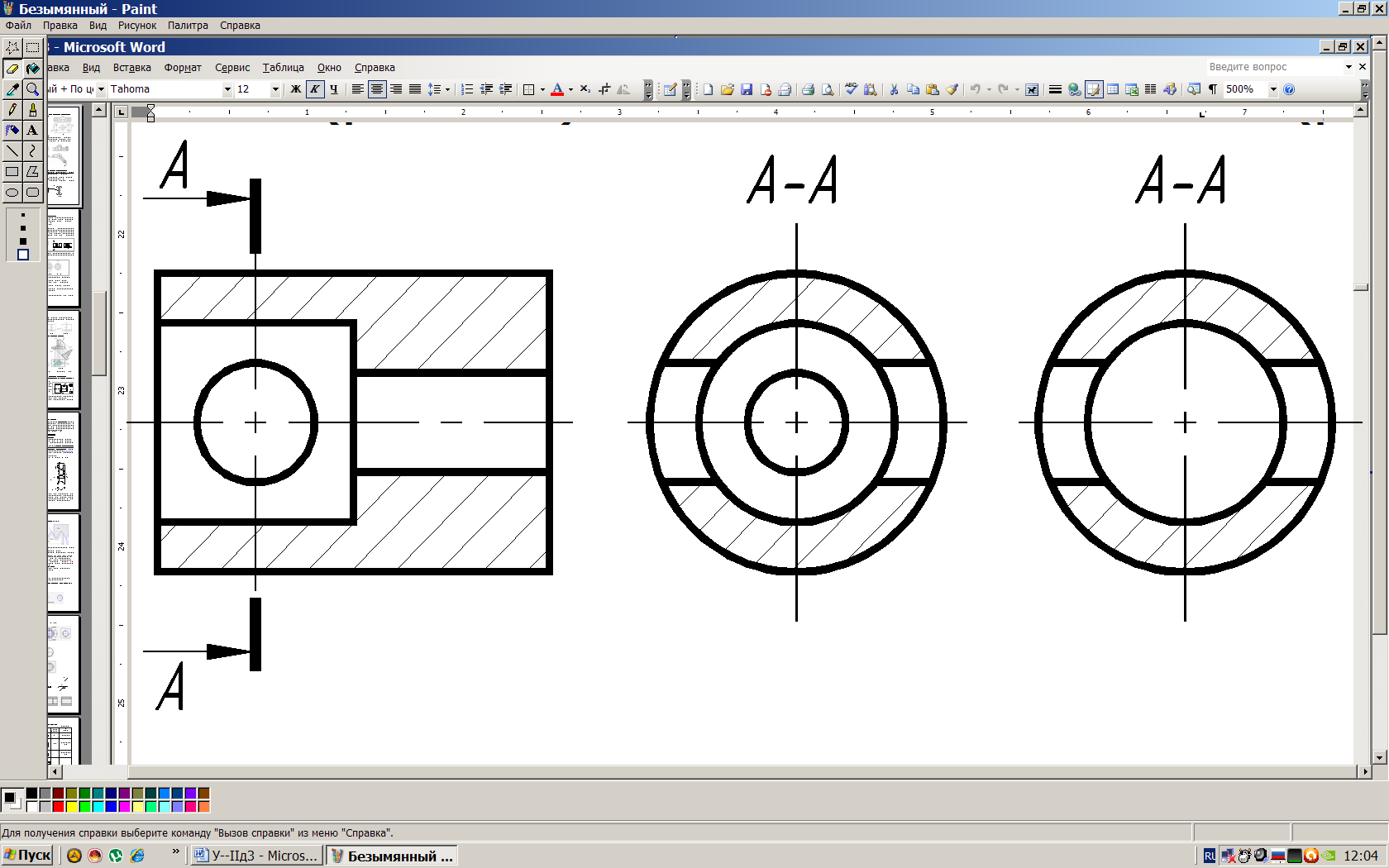

Сечение это часть разреза. Так, на рис. 57 изображен разрез, а на рис. 58 − сечение, выполненное одной и той же секущей плоскостью А-А (рис. 56).

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на вынесенные за границы вида (рис. 58) и наложенные на вид (рис. 59).

Рис. 56 Рис. 57 Рис. 58 Рис. 59

Оформление вынесенных сечений

Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями. Следует отдавать предпочтение вынесенным сечениям, которые можно располагать так, как показано на рисунках:

- на любом свободном месте чертежа (рис. 58, 60);

- на продолжении линии сечения (рис. 61, 62);

- в разрыве (рис. 63, 64).

В первом случае положение секущей плоскости и надпись над сечением на чертежах указывают так же, как и для разрезов. Если сечение располагается на продолжении следа секущей плоскости или в разрыве, то буквенное обозначение секущей плоскости и сечения опускают (рис. 61, 62, 63, 64), причем для симметричных сечений не указывают положение секущей плоскости и направление проецирования (рис. 62, 64).

|

Рис. 60 Рис. 61 Рис. 62 Рис. 63 Рис. 64 |

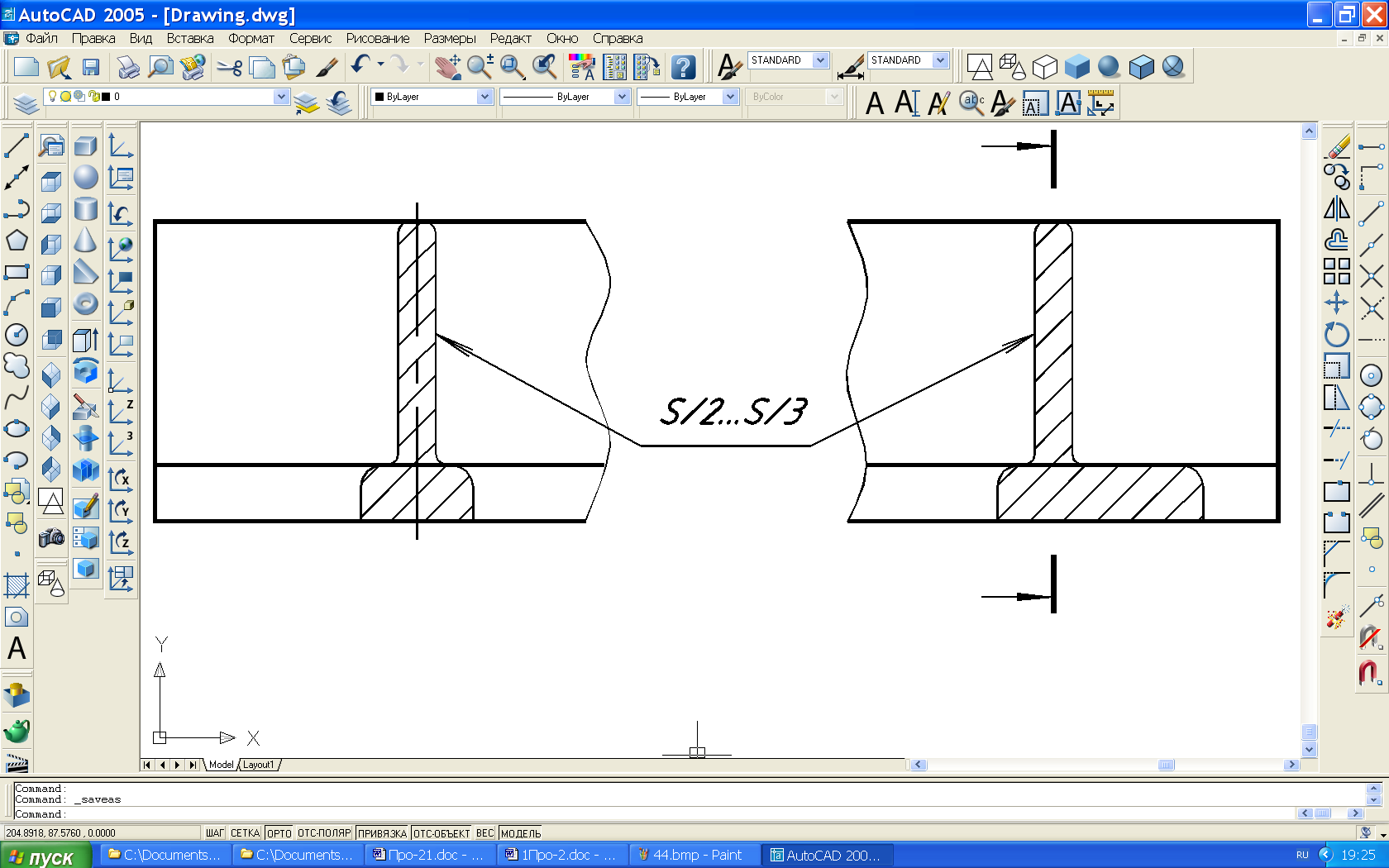

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения (рис. 65), ограничивающей отверстие или углубление, то отверстие или углубление в сечении показывают по типу разреза (рис. 66).

Рис. 65 Рис. 66 Рис. 67 |

Некруглые отверстия, например, шпоночные пазы в сечении изображаются классическим способом (рис. 67). Если секущая плоскость проходит через некруглое отверстие и сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то также следует применять разрез (рис. 68). Секущие плоскости выбирают так, чтобы получить нормальные поперечные сечения (рис. 69). Допускается располагать сечение в любом месте поля чертежа, а также с поворотом, добавляя к его обозначению знак «повернуто».

Оформление наложенных сечений

Наложенные сечения применяются при сравнительно простой форме объекта и при дефиците свободного места на чертеже.

Наложенное сечение располагают на самом изображении объекта, и контур его выполняют сплошными тонкими линиями. Оформление наложенных сечений представлено на рисунках: 70 — симметричного; 71 — несимметричного.

Рис. 68 Рис. 69 Рис. 70 Рис. 71

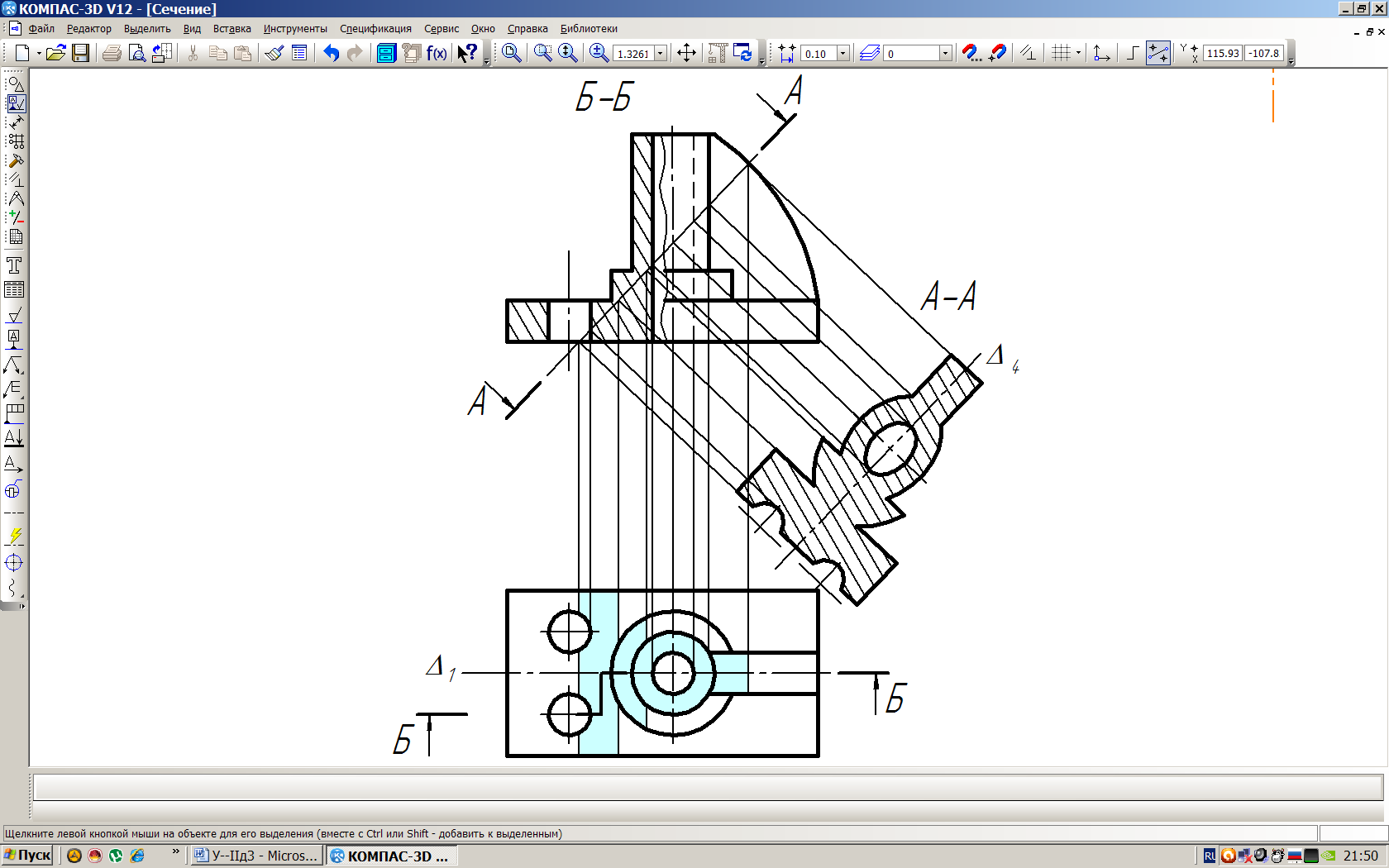

Построение натуральной величины наклонного сечения

Выполняем

анализ поверхностей детали, рассекаемых

секущей плоскостью, рассматривая

два её изображения, находящиеся в

проекционной связи. Так, на рис. 72 секущая

плоскость пересекает (вверху справа)

ребро жёсткости, далее малый цилиндр,

большой цилиндр, а затем врезается в

прямоугольное основание детали. Отмечаем

характерные точки на линии сечения,

определяя мысленно место их расположения

и количество, и строим эти точки на

сопряженном виде. В учебных целях

допускается вначале строить сечение

в тонких линиях на сопряжённом

изображении. На виде сверху выполнено

подобное сечение (см. рис. 72). Далее

проводим новые линии связи

перпендикулярно линии сечения А-А,

задаём базовые линии

и 4,

располагая их перпендикуляр- но

старым и новым линиям связи и строим

натуральную величину сечения, измеряя

удаления точек сечения от

и откладывая их по новым линиям связи

от

4 .

Выполняем

анализ поверхностей детали, рассекаемых

секущей плоскостью, рассматривая

два её изображения, находящиеся в

проекционной связи. Так, на рис. 72 секущая

плоскость пересекает (вверху справа)

ребро жёсткости, далее малый цилиндр,

большой цилиндр, а затем врезается в

прямоугольное основание детали. Отмечаем

характерные точки на линии сечения,

определяя мысленно место их расположения

и количество, и строим эти точки на

сопряженном виде. В учебных целях

допускается вначале строить сечение

в тонких линиях на сопряжённом

изображении. На виде сверху выполнено

подобное сечение (см. рис. 72). Далее

проводим новые линии связи

перпендикулярно линии сечения А-А,

задаём базовые линии

и 4,

располагая их перпендикуляр- но

старым и новым линиям связи и строим

натуральную величину сечения, измеряя

удаления точек сечения от

и откладывая их по новым линиям связи

от

4 .

РРис.72