- •2010 Кгэу введение в курс «технические средства автоматизации и управления»

- •Лекция №1 Типовые структуры и средства систем автоматизации и управления технологическими процессами. Классы и типовые структуры сАиУ. Основные понятия и определения.

- •Общие сведения

- •Классификация датчиков

- •Основные принципы

- •Примеры и применение

- •Исполнительное устройство

- •Дополнительный блок

- •Противоаварийная защита – паз

- •Методы стандартизации и структура технических средств автоматизации.

- •Структура комплекса асутп.

- •Характеристики элементов регулирования и управления

- •Лекция №3 Комплексы технических средств, программно-технические комплексы. Аппаратно-программные средства распределенных сАиУ.

- •Технические средства верхнего уровня:

- •Контрольно-измерительные средства сАиУ.

- •Лекция №4 Технические средства получения информации о состоянии объекта управления, датчики, измерительные преобразователи. Гсп. Назначение, классификация, принципы построения ип.

- •Государственная система приборов и средств автоматизации промышленного назначения

- •Унификация средств автоматизации.

- •Назначение, классификация, принципы построения ип.

- •Лекция №5 Назначение, основные группы датчиков и физические принципы действия.

- •Классификация датчиков

- •Лекция №6 Методы измерения линейных и угловых перемещений. Датчики скорости (частоты вращения), положения. Датчики линейных перемещений

- •Обзор методов измерения

- •Резистивные чувствительные элементы

- •Индуктивные датчики

- •Емкостные чувствительные элементы

- •Датчики скорости (частоты вращения).

- •Бесконтактные датчики положения механизмов

- •Лекция №7 Средства измерения температуры

- •Методы и технические средства измерения температуры

- •Лекция №8 Средства измерения давления. Измерение механических усилий, давления и разряжения.

- •Особенности эксплуатации приборов для измерения давления

- •Манометр

- •Вакуумметр

- •Лекция №9 Измерение расхода пара, газа и жидкости.

- •Вихреакустические преобразователи

- •Вихревые преобразователи

- •Массовые кориолисовые расходомеры и плотномеры

- •Расходомеры вихревые

- •Расходомеры электромагнитные

- •Метод переменного перепада давления

- •Лекция №10 Уровнемеры. Методы и приборы для измерения уровня.

- •Методы и приборы для измерения уровня что необходимо учитывать при выборе уровнемера?

- •При выборе средств измерений уровня учитывается:

- •Радарный уровнемер

- •Ультразвуковые уровнемеры

- •Волноводный уровнемер

- •Датчики гидростатического давления (уровня)

- •Приборы магнитоэлектрической системы

- •Приборы электромагнитной системы

- •Приборы электродинамической системы

- •Приборы индукционной системы

- •Приборы сравнения. Принцип работы потенциометра

- •Автоматические электрические потенциометры

- •Метод измерения сопротивления

- •Использование электроизмерительных приборов

- •Лекция №12 Оптоволоконные датчики. Интеллектуальные датчики и измерительные преобразователи.

- •Интeллeктyaльныe cpeдcтвa измepeний

- •Исполнительные устройства и механизмы.

- •Лекция №13 Технические средства использования командной информации и воздействия на объект управления. Исполнительные устройства и механизмы.

- •Классификация исполнительных механизмов и регулирующих органов

- •Терминология

- •Лекция №14 Исполнительные механизмы. Классификация и основные характеристики.

- •Исполнительные механизмы (им) классифицируются по следующим признакам:

- •Основные элементы электрических им

- •Эксплуатационные характеристики им:

- •Позиционеры

- •Управление им

- •Типы устройств, рекомендуемых для управления механизмами

- •Лекция №15 Электродвигательные и электромагнитные им.

- •Электромагнитные им.

- •Лекция №16 Регулирующие органы.

- •Регулирующие органы дроссельного типа.

- •Лекция №17 Частотно-регулируемый привод. Проекты асу технологических процессов и установок коммунального хозяйства с применением частотно-регулируемых приводов.

- •Управляющие устройства.

- •Лекция №18 Технические средства обработки, хранения информации и выработки управляющих воздействий Система управления

- •Типы систем автоматического управления

- •Регулятор (теория управления)

- •Лекция №19 Контроллеры и регуляторы

- •Общие сведения

- •Контроллеры.

- •Лекция №20 Программируемые логические контроллеры.

- •Промышленные информационные сети.

- •Лекция №22 Промышленные информационные сети в системах автоматизации и управления технологическими процессами, их назначение и классификация. В качестве введения

- •Фабрика будущего

- •Текущее состояние

- •"Закрытые" и "открытые" системы связи

- •Модель взаимосвязи открытых систем

- •Применение osi-модели в промышленных сетях

- •2. Основные сетевые топологии

- •Структура "звезда"

- •Структура "кольцо"

- •Структура "шина"

- •3. Передача данных

- •Интерфейс rs-232c

- •Интерфейс rs-422

- •Интерфейс rs-485

- •4. Методы доступа к шине

- •Случайный метод доступа к шине (csma/cd)

- •Метод передачи маркера (The Token Passing Method)

- •Метод master-slave

- •5. Основные критерии выбора

- •Лекция №23 Классификация, основные характеристики интерфейсов систем автоматизации и управления. Последовательные и параллельные интерфейсы.

- •6. Промышленные сети

- •1. Циклический трафик.

- •2. Периодический трафик.

- •3. Обслуживание сообщений.

- •Общее заключение

- •Лекция №24 Локальные управляющие вычислительные сети (лувс), технические средства и методы управления доступом к моноканалам лувс Локальные управляющие вычислительные сети

- •Топология сети

- •Сетевая архитектура Ethernet

- •Программное обеспечение сАиУпрограммное обеспечение саиу

- •Лекция №25 Программное обеспечение систем автоматизации и управления.

- •Примеры scаda-систем.

- •Технические характеристики

- •Стоимостные характеристики

- •Эксплуатационные характеристики

- •Требования к системам верхнего уровня

- •Лекция №27 Принципы построения, классификация и технические характеристики; видеотерминальные средства, мнемосхемы, индикаторы; операторские панели и станции, регистрирующие и показывающие приборы

- •Отображение параметров контроля технологического процесса

- •Отображение элементов управления параметрами технологического процесса

Электромагнитные им.

Они представляют собой соленоиды и электромагнитные муфты. Соленоидный ИМ – это катушка, втягивающее усилие которой при подаче управляющего сигнала U перемещает якорь на расстояние S, преодолевая сопротивление пружины.

Статическая характеристика электромагнитных ИМ, как правило, нелинейная, и их используют в системах позиционного регулирования.

Электромагнитные муфты могут быть фрикционными, порошковыми или асинхронными. Фрикционная муфта состоит из двух полумуфт, посаженных на ведущий и ведомый валы. В одной из полумуфт расположена обмотка возбуждения. При подаче на нее напряжения полумуфты сдвигаются и возникающая сила трения приводит их в движение. Такие муфты также применяют в системах позиционного регулирования и защиты оборудования при аварийных нарушениях его работы.

Принцип действия порошковой муфты основан на изменении вязкости ферромагнитной массы, заполняющей муфту. При подаче на катушку напряжения вязкость ферромагнитной массы возрастает и передаваемый момент увеличивается.

В муфтах скольжения момент вращения передается посредством магнитного поля, создаваемого обмоткой, расположенной на ведущей полумуфте. При ее вращении в ведомой полумуфте, как в роторе асинхронного двигателя, индуцируется ток, от взаимодействия которого с магнитным полем возникает момент вращения, увлекающий ведомую полумуфту за ведущей.

Порошковые и асинхронные электромагнитные муфты могут быть использованы и в системах непрерывного регулирования. В этом случае их характеризует передаточная функция инерционного звена с постоянной времени 0,03...0,25 с (для порошковых) и 0,11...0,45 с (для асинхронных муфт).

Лекция №16 Регулирующие органы.

Устройство, позволяющее изменять направление или расход потока вещества или энергии в соответствии с требованиями ТП называют регулирующим органом (РО).

Работоспособность РО определяется его характеристиками: диапазоном регулирования и рабочей расходной характеристикой.

Отношение максимального расхода среды Gmax к минимальному Gmin, соответствующему перемещению РО из одного крайнего положения hmin в другое hmax, называют диапазоном регулирования

R= Gmax/Gmin.

Зависимость расхода среды от положения РО h называют рабочей расходной характеристикой

G = f(h).

При разработке, выборе и наладке РО для обеспечения возможности эффективного управления технологическим процессом в широком диапазоне нагрузок и при разных режимах следует обеспечить достаточный диапазон регулирования и линейную рабочую характеристику в пределах этого диапазона. Используемые в сельскохозяйственном производстве РО можно разделить на три группы.

Регулирующие органы объемного типа (рис. 1.42 а). Они изменяют расход среды за счет изменения ее объема (например, ленточные питатели-дозаторы компонентов сыпучих смесей). Материал на ленту поступает непосредственно из бункера через воронку в его нижней части. На фронтальной грани воронки в вертикальных направляющих перемещается заслонка, посредством которой осуществляется регулирование производительности питателя.

Для исключения заклинивания ленты высота щели h между заслонкой и лентой должна быть не менее (2,5...3)dmax, где dmax – максимально возможный размер частиц материала.

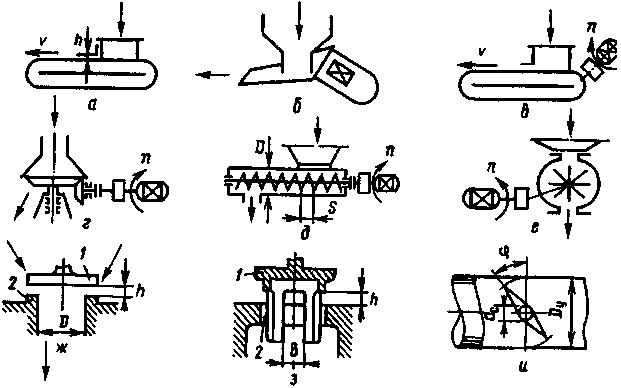

Рис. 1.42. Регулирующие органы:

a ленточный питатель (объемный), б вибрационный питатель;

в ленточный питатель (скоростной); г тарельчатый питатель;

д шнековый питатель; е секторный питатель; ж тарельчатый клапан;

з золотниковый клапан; и поворотная заслонка

Регулирующие органы скоростного типа. Они изменяют производительность РО за счет изменения его частоты вращения. К РО этого типа относят устройства для регулирования частоты вращения вытяжных вентиляторов систем вентиляции, шнековых питателей-дозаторов и т.д.

Рациональный выбор рабочего органа и его конструктивное оформление в значительной степени обеспечивают надежность устройства и точность дозирования.

Вибрационные питатели (рис. 1.42 б) предназначены для подачи из бункера, не имеющего дна, мелко- и крупнокусковых материалов. Подачу материала регулируют изменением амплитуды выпрямленного напряжения, подводимого к электромагнитам питателя. Электромагниты, жестко связанные с корпусом лотка, заставляют его вибрировать с определенной частотой. Материал вследствие небольшого наклона лотка перемещается к его концу со скоростью, зависящей от амплитуды питающего напряжения. Достоинства вибрационных питателей – отсутствие вращающихся частей, плавное и практически безынерционное регулирование производительности.

Ленточные питатели (рис. 1.42 в) предназначены для выдачи сыпучих материалов с различными размерами фракций. Производительность питателя зависит от размеров фракций материала и скорости перемещения ленты V. Последнюю можно изменять с помощью частоты вращения электропривода или бесступенчатого вариатора, управляемого ИМ.

Тарельчатые (дисковые) питатели (рис. 1.42 г) предназначены для подачи из бункеров преимущественно мелкозернистых и мелкокусковых материалов. Тарельчатый питатель представляет собой круглый плоский диск (тарель), устанавливаемый под бункером и вращаемый специальным приводом желательно с возможностью регулирования частоты вращения п.

Между бункером и тарелью устанавливают манжеты и нож, с помощью которых осуществляется регулирование сечения потока материала. Более точное регулирование осуществляют поворотом ножа или изменением частоты вращения тарели. Производительность питателя зависит от изменения физических свойств материала, высыпающегося на тарель.

Шнековые питатели (рис. 1.42 д) более всего пригодны для выдачи мелкозернистых и мелкодисперсных материалов.

Производительность шнекового питателя пропорциональна квадрату диаметра рабочего винта D, шагу S и частоте его вращения п.

Секторные питатели (рис. 1.42 е) предназначены для выдачи мелкозернистых материалов. Основа конструкции секторного питателя – вращающийся барабан, разделенный радиальными перегородками на несколько секторов.

В частном случае (барабанный питатель) сектор может быть и один. Секторный питатель устанавливают под бункером. Материал выдается за счет поочередного заполнения и опорожнения секторов в процессе вращения ротора.

Производительность регулируют, изменяя частоту п вращения рабочего органа.

Недостатком питателя является зависимость степени заполнения секторов от числа оборотов п вращения ротора.