- •Вопрос 6. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение.

- •Вопрос 7. Теоцентризм средневековой философии.

- •Вопрос 8. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения.

- •Вопрос 9. Проблема метода познания в философии Нового времени: ф.Бэкон и р.Декарта.

- •Вопрос11 Теория познания и. Канта: основные понятия и принципы

- •Вопрос 12 Категорический императив

- •Вопрос 13 Принцип развития, разработанный в немецкой классической философии.

- •Вопрос14 Суть антропологического принципа в философии л. Фейербаха.

- •Вопрос 15 Философская концепция к. Маркса (философия диалектического материализма: исторические условия формирования, основные идеи).

- •16.Философия позитивизма и основные этапы ее развития.

- •17.Герменевтика как философское направление.

- •18.Человек в философии жизни.

- •19.Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма.

- •20.Проблема свободы в экзистенциализме

- •21.Общая характеристика философской мысли России конца XIX-начала XX века.

- •22. Категории бытия в философии. Проблема единства бытия; понятие материи.

- •23. Проблема способа бытия: движение. Пространство и время как всеобщие формы бытия.

- •24. Основные принципы диалектики: принцип универсальной связи и принцип развития.

- •25. Основные принципы диалектики: принцип системности и принцип детерминизма.

- •26.Диалектика количественных и качественных изменений.

- •27. Противоречие как источник развития. Понятие диалектического отрицания

- •28 Человек: единство биологического и социального.

- •Вопрос 29. Понятие практики; человек как субъект предметно-практической деятельности.

- •32. Научное познание и его специфика. Сциентизм и антисциентизм.

- •33.Основные формы, уровни и методы научного познания.

- •36.Общество как естественно-исторический процесс: диалектика природного и социального, объективного и субъективного, стихийного и сознательного.

36.Общество как естественно-исторический процесс: диалектика природного и социального, объективного и субъективного, стихийного и сознательного.

1)Диалектика природного и социального

Человек - существо природное и социальное. Будучи животным, человек обладает теми же органами чувств, системами (кровеносной, мышечной и т.д.) Как существо социальное, человек развивает такие виды деятельности как труд, сознание, речь.

1 крайность: сведение человека к животному, плотскому началу, то есть во всех сферах жизни человеком движут главным образом животные инстинкты.

2 крайность: подчеркивается значение общественного, социального в человеке и недооценка и игнорирование биологических основ существования человека

Природное и общественное в значительной мере сопроницают друг друга, и нигде, ни в пространстве, ни во времени, не существует абсолютной, строго однозначной границы между ними.

Во-первых, с одной стороны, в создаваемой человеком «искусственной природе» продолжают действовать все те же естественные законы. И чем более «искусственен» производимый человеком продукт, тем более широкая сфера естественных законов вовлекается в сферу производственной деятельности, а с другой стороны, эти естественные законы используются «не так как в природе».

Во-вторых, в процессе общения человека и природы происходит «очеловечивание» природного предмета. Окружающие вещи становятся общественно значимыми, наделяются целым рядом специфически социальных, культурных характеристик приобретают смысл и значение, становятся воплощением различных способностей и возможностей человека, служат орудием и объектом его потребностей. То есть вещная форма предмета становится носителем его общественного содержания.

Граница между природным и общественным в человеке не совпадает с рубежом между первозданно-естественным и «искусственным», — она проходит в совершенно иной плоскости — в плоскости культуры.

2) Единая философская теория развития представляет собой единство объективной и субъективной диалектики. Объективная диалектика изучает особенности проявления системы законов развития в объективной реальности, т. е. в материальном мире. Она включает в себя диалектику природных процессов, диалектику общества (социогенез) и диалектику человека (антропогенез). Субъективная диалектика имеет своим предметом особенности реализации законов развития в субъективной реальности, т. е. в сознании человека, в его психике, и главным образом в том ее компоненте, который называют мышлением. Единство объективной и субъективной диалектики представляет собой процесс исторически развивающейся практической деятельности человека и общества. Различие объективной и субъективной диалектики коренится в форме проявления законов развития: в природе и обществе — она объективна, в сознании, в мысли — она субъективна.

3) В своей повседневной жизни люди действуют, как правило, сознательно, преследуя определенные цели и так или иначе предвидя последствия своих действий. Однако можно ли на основании этого сказать, что в масштабах общества, истории совокупность их деятельности всегда ведет к сознаваемым ими самими результатам? Нет, общий результат может быть таким, о котором никто и не помышлял: дело делается сознательно, но далеко не все результаты его, а особенно отдаленные, совпадают с предвидимыми. В этом случае и говорят о стихийности исторического процесса.

№37.Понятие «общественное бытие» и «общественное сознание». Диалектика их взаимодействия.

Общественное бытие и общественное сознание - две стороны, материальная и духовная, жизни об-ва, находящиеся между собой в определенной взаимосвязи и взаимодействии.

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ — понятие, введенное К. Марксом, подчеркивавшим, что «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Под общественным бытием («социальной материей») понимаются материальные отношения людей к природе и друг к другу, возникающие в процессе становления человеческого общества и существующие независимо от общественного сознания. В рамках учения об общественном бытии особое место занимает концепция производственных отношений, т. е. отношений, в которые люди вступают в процессе производства. Производственные отношения выступают как базис для многообразных форм общественного сознания (политических, правовых, научных, моральных и др.). В свою очередь, характер производственных отношений определяется уровнем развития производительных сил общества, неодинаковым для разных обществ и разных стадий общественного развития

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ как социально-философская категория тесно связана с категорией «общественное бытие». Подобно другим парным категориям они определяются путем соотнесения друг с другом. В соответствии с этим общественное сознание определяется как категория для обозначения той социальной реальности, которая обусловливается в итоге общественным бытием и является в основном его отражением, духовным воспроизведением. Общественное сознание связано во многом с индивидуальным сознанием, проявляется через него и в то же время существенно от него отличается. Эти состояния сознания соотносятся как общее и единичное. Их различия обусловлены в значительной мере их основой, социальной средой. Если для общественного сознания такой средой является только общественное бытие, то для индивидуального наряду с ним в этой роли выступают также условия жизни классов и социальных прослоек, национальная принадлежность, семейный быт и, что особенно важно, идейная среда, т. е. та духовно-культурная, информационная обстановка, в которой необходимо находится каждый человек.

Кроме того, изменения в материальных отношениях не могут вызывать мгновенного, автоматического изменения О. с., т. к. духовным представлениям людей свойственна значительная сила инерции и только борьба между новыми и старыми представлениями приводит закономерно к победе тех, к-рые вызываются решающими потребностями изменившейся материальной жизни, нового бытия. В то же время необходимо видеть и учитывать большую роль О. с. и его воздействия на развитие самого О. б. Абсолютное противопоставление этих двух сторон жизни людей действительно лишь в рамках осн. вопроса о том, что первично и что вторично. За пределами этого вопроса такое абсолютное противопоставление теряет смысл, а в те или иные периоды роль О. с. может стать и становится решающей, хотя и тогда оно в конечном счете определяется и обусловлено О. б. Историко-материалистическое решение вопроса в отношении О. б. и о. с. и их природы имеет огромное методологическое значение, помогает научно ставить и практически решать проблемы общественной жизни.

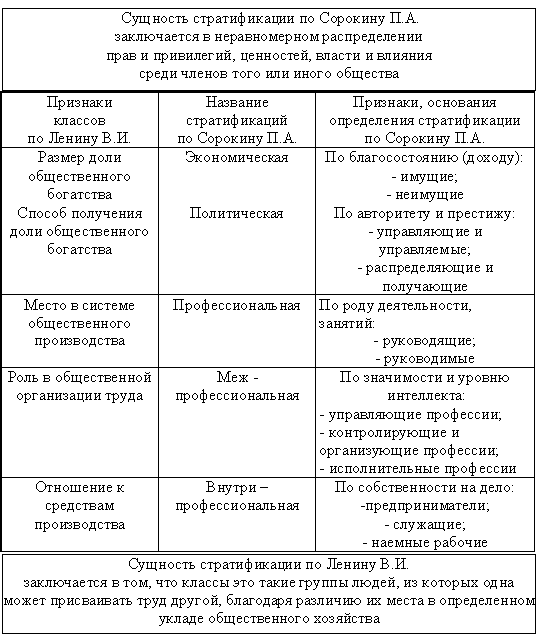

№38Социальная структура общества в трудах П. Сорокина.

В

поиске решения наиболее острых социальных

проблем современная философия часто

обращается к идеям и теориям

выдающихся мыслителей прошлого.

Особое место среди них принадлежит

крупнейшему философу и социологу

П.А. Сорокину

Именно значимое

межличностное взаимодействие, по мысли

ученого, является исходным элементом

общества, простейшей моделью социального

явления. В структуре социального

взаимодействия Сорокин выделил три

компонента: 1) индивиды; 2) значения,

ценности, нормы; 3) проводники, материальные

носители, средства объективации

нематериальных значений.

№39. Материальное производство как основа существования и развития общества, понятие способа производства. (Производительные силы и производственные отношения).

Диалектико-материалистическая философия исходит из того, что материальное производство есть необходимое условие существования общества и человека, определяет социальную, политическую и духовную жизнь. Материальное производство выступает в конкретно-исторической форме способа производства, характеризующегося единством производительных сил и производственных отношений.

Закон определяющей роли материального производства в жизни общества, был открыт К.Марксом в середине прошлого века, в эпоху восходящего развития капитализма,

Исходные положения этой концепции состоят в том, что основой существования и развития общества являются материальное производство и те изменения, которые обусловлены сдвигами в сфере производства, прогрессом производительных сил.

К. Маркс писал: "Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Так он сформулировал суть закона определяющей роли материального производства в жизни общества.

Аргументация теории:

без постоянного осуществления воспроизводства материальных благ существование общества невозможно;

способ производства, сложившееся разделение труда, отношения собственности определяют появление и развитие классов и социальных групп, слоёв общества, его социальной структуры;

способ производства во многом обусловливает развитие политической жизни общества;

в процессе производства создаются необходимые материальные условия развития духовной жизни общества;

материальное производство поддерживает активность человека в любой сфере его жизни и деятельности

Производительные силы и общественные отношения, по утверждению К. Маркса, являются различными сторонами развития общественного индивида. Производство материальных благ - материально-духовный процесс, ибо человек, агент производства, выступает не только как материальное, но и духовное существо, обрабатывающее информацию, осуществляющее планирование совершаемого процесса, его осмысление, предвидение его результатов.

Производительные силы - это система вещественного фактора, средств производства (средств труда и предметов труда) и личностного фактора производства , в процессе функционирования которых осуществляется технологический процесс.

Производственные отношения выступают социально-экономическим механизмом, который детерминирует возникновение, развитие и функционирование системы общественных стимулов к труду, выявляют природу той экономической силы, которая побуждает человека включаться в трудовой процесс. Развитие производительных сил есть эволюционно-революционный процесс, включенный в цивилизационную и формационную динамику

№ 40.Общество как естественно-исторический процесс: проблема периодизации (формационный и цивилизационный подходы).

Понимание истории общества как естественноисторического процесса основано на признании определяющей роли материальной стороны человеческой деятельности. Вместе с тем при этом учитывается, что духовная сторона этой деятельности играет важную активную роль. Она может оказывать заметное влияние на материальную сторону, хотя само это влияние определяется и ограничивается материальными условиями жизнедеятельности людей.

Наиболее известными являются формационный и цивилизационный подходы к пониманию исторического процесса.

Авторство теории общественно-экономических формаций принадлежит К.Марксу. Маркс объявил о необходимости материалистического объяснения истории. Общественно-экономическая формация – конкретный тип общества, находящегося на определенной ступени исторического развития. Согласно Марксу исторический процесс смены общественно-экономических формаций осуществляется в результате социальной революции. Общество проходит 5 основных этапов: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический. Структура общественно-экономической формации: экономический базис - производственные отношения, главными, определяющими в которых являются отношения собственности. Основные стадии исторического развития человеческого общества - это последовательно сменяющие друг друга господствующие формы собственности: племенная, античная, феодальная, буржуазная, будущая коммунистическая форма всеобщей собственности. Базис определяет политическую надстройку, которая должна ему полностью соответствовать; главным ее элементом, по мысли К.Маркса, является государство.

Цивилизационный подход

Основной структурной единицей процесса развития общества, с точки зрения этого подхода, является цивилизация.

При цивилизационном подходе основным критерием выступает духовно-культурный фактор (религии, миропонимания, мировоззрения, исторического развития, территориальной расположенности, своеобразие обычаев, традиций и т. д.). А. Дж. Тойнби дал следующее определение цивилизации:

Цивилизация — это относительно замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, психологических, культурных, географических и иных признаков.

В своем развитии цивилизации проходят несколько этапов:

Первый — локальные цивилизации, каждая из которых имеет свою совокупность взаимосвязанных социальных институтов, включая государство (древнеегипетская, шумерская, индская, эгейская и др.);

Второй — особенные цивилизации (индийская, китайская, западноевропейская, восточноевропейская, исламская и др.) с соответствующими типами государств.

Третий этап — современная цивилизация с ее государственностью, которая в настоящее время только складывается и для которой характерно совместное существование традиционных и современных социально-политических структур.

Билет №41.Общество как система: структура общественно-экономической формации (базис, надстройка, диалектика их взаимодействия).

Понятие общественно-экономической формации отражает сложившийся исторически тип общества, основу которого составляет определенный способ материального производства. Фундаментом всех общественных отношений, исходя из изложенного, являются производственные . Теория общественно-экономической формации помогает понять общество как цельную социальную систему, функционирующую и развивающуюся по своим специфическим и объективным законам на основании объективно сформировавшегося способа производства.

Авторство теории общественно-экономических формаций принадлежит К.Марксу.

Формационный подход включает в себя такие понятия как надстройка и базис. Последний означает совокупность отношений в сфере экономики, складывающихся при производстве, обмене, распределении и потреблении материальных благ. При этом характер производственных отношений не зависит от сознания и воли, на него оказывает влияние достигнутый уровень и потребности материальных либо производственных сил этих отношений. Под надстройкой понимают совокупность правовых, религиозных, политических и других взглядов и отношений. Структуру надстройки составляют социальные отношения в обществе, определенные формы семьи, быта и образа жизни.

Смысл формационной концепции заключается в том, что в результате развития сил производства, создаются им соответствующие производственные отношения, которые сменяют существующие и определяют возникновение новой формации.

Самим К.Марксом выделялось три формации – первичная, вторичная и третичная. Первичной являлась первобытная (архаичная), вторичной – экономическая, в которую включались античный, азиатский, феодальный и капиталистический (буржуазный) способы производства, третичной – коммунистическая. То есть согласно этой теории, формация являлась определенной ступенью исторического прогресса, каждая из которых поступательно и закономерно приближала общество к коммунизму.

№42.Общество как система: социальная структура общества (понятие социальной группы, класса; происхождение классов, исторические формы и динамика классовых отношений, классы в современном обществе).

Общество есть сложная организация взаимодействий и взаимосвязей человека, групп, каст, слоев, прослоек, классов.

Структура общества — это совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и индивидуальных отношений между ними.

Социальной группой называют совокупность взаимодействующих людей, ощущающих свою взаимосвязь и воспринимаемая другими как некое сообщество.

Классы – большие социальные группы, различающиеся по их роли во всех сферах жизнедеятельности общества, которые формируются и функционируют на основе коренных социальных интересов. Классы имеют общие социально-экономические и психологические характеристики, ценностные ориентации, свой “кодекс” поведения.

Единственным и главным критерием расслоения общества, по мнению К. Маркса, было обладание собственностью. Поэтому структура общества сводилась им к двум уровням: классу собственников на средства производства (рабовладельцы, феодалы, буржуазия) и классу, лишенному собственности на средства производства (рабы, пролетарии) или имеющему очень ограниченные права на собственность (крестьяне). Интеллигенция и некоторые другие социальные группы рассматривались как промежуточные слои между классами.

Альтернативой марксистской теории социальных классов стали работы М.Вебера, в которых были заложены основы современного подхода к изучению социальной стратификации . Вебер кроме экономического критерия (отношения к собственности и уровень доходов) учитывал также как социальный престиж и политическую власть. Согласно веберовской методологии, в современном обществе можно выделить следующие классы:

Рабочий класс, лишенный собственности (предлагает свои услуги, дифференцируется по уровню квалификации).

Мелкая буржуазия — класс мелких предпринимателей и торговцев.

"Белые воротнички" — лишенные собственности технические специалисты и интеллигенция.

Администраторы — менеджеры

Собственники — получающие доход от ренты, либо представители коммерческого класса — предприниматели

Английский социолог Энтони Гидденс, анализируя классовую структуру современного обществе, выделил три основных класса:

Высший класс - собственники

Средний класс - управленцы

Низший класс - рабочие

Социально-классовая структура общества всегда подвижна. Исчезают одни классы

и социальные группы, появляются новые, а иногда, как это происходит сегодня в

нашей стране, — классы и социальные группы возрождаются.

№ 43.Общество как система: социально-этническая структура общества (род, племя, народ, нация). Национальный вопрос. Диалектика национального и интернационального в современном обществе.

В основе социально- этнической структуры общества лежит понятие «этноса» как исторически сложившейся на определенной территории общности людей, объединенных общей территорией, языком, культурой, бытом, традициями.

Первобытное общество выработало свои, обусловленные потребностями жизни, общности людей. Род и племя являются первой исторической формой этноса. Главным признаком такой общности является кровнородственная связь.

Более высокой формой исторической общности людей является народность – здесь в основу легли не родственные, а соседские связи. Таким образом, это уже не только этническая, а социально-этническая общность, имеющая свой язык, культуру, территорию, зачатки экономических связей.

Высшая форма развития этноса – нация – появилась в эпоху развития индустриального общества и формирования национальной экономики (общность экономической жизни того или иного народа, возникающая на основе хозяйственной специализации различных районов страны и упрочения торгово-обменных связей между ними).

Национальный вопрос-вопрос о взаимоотношениях (экономических, территориальных, политических, государственно-правовых, культурных и языковых) между нациями, национальными группами и народностями, вопрос о причинах возникновения противоречий между ними.

В эксплуататорском обществе национальный вопрос порождается частной собственностью , возникает в ходе борьбы наций и народов за национальное освобождение . В социалистическом обществе он охватывает проблемы отношений наций и народов в процессе установления их добровольного союза и взаимопомощи. При капитализме национальный вопрос возникает в связи с конкурентной борьбой, в том числе вооруженной, различных групп национальной буржуазии за "право" эксплуатировать свои народы и национальные богатства. В годы Советской власти национальный вопрос решался в направлении сплочения народов, развития экономики отсталых республик, выращивания национальных кадров, поддержки национальной культуры

Билет 44. Политическая организация общества, происхождение, сущность, функции государства; исторические формы государства.

Политическая организация существует неразрывно с государством, так как государство является едва ли не самым главным элементом политической системы. Возникновение политической системы практически связано с возникновением государства вообще, так как с его возникновением начинается возникновение различных негосударственных образований. Политическая организация (система) есть совокупность отношений по поводу участия в политической власти. Государство - это исторически выделившаяся из общества политическая организация особой суверенной публичной власти, выражающая и защищающая общие интересы различных социальных групп, а также обеспечивающая выполнение общих дел, вытекающих из природы общества. Функции государства - это деятельность государства, взятого в своей целостности, с единой политической, структурной, территориальной организацией. Поэтому наиболее распространено и признаваемо разделение функций на внутренние и внешние, т. е. определение деятельности государства по отношению к обществу, особой организацией которого и является государство (внутренняя функция), и по отношению к другим государственно-организованным обществам, другим государствам (внешняя функция).

Внутренние функции государства. 1.Охранительная функция. 2. Экономическая функция: 3. Функция социальных услуг, обеспечения и защиты граждан. 4. Культурно - воспитательная функция. 5. Природоохранительная функция.

Внешние функции. 1. Функция обороны страны. 2. Функция сотрудничества с другими странами. 3. Борьба с международной преступностью. 4. Участие в охране окружающей среды. Таким образом, из рассмотренных нами функций, мы видим, что государство является не только аппаратом подавления, представителем интересов господствующего класса, но и организацией выражающей интересы всего общества.

Причины возникновения государства

- углубленное общественное разделение труда

- возникновение в ходе развития общественного производства частной собственности, классов и

- демографические факторы

- антропологические факторы.

- психологические, рациональные и эмоциональные

- завоевание одних народов другими.

Под формой государства понимается способ организации и осуществления государственной власти. Форма государства раскрывает, как организована власть в государстве, какими органами представлена, каков порядок образования этих органов, какими методами осуществляется власть. Форма государства отражает исторические, географические, национальные, экономические и прочие особенности становления и развития различных государств.

Форма государства:

формы государственного правления (монархия(абсолют, конституц, парламент), респулика (президентская, парламентская, смешанная))

формы государственного устройства ( унитарное, федерация, конфедерация)

политического режима

Теории происхождения и сущности государства

Теологическая теория происхождения государства(Фома Аквинский, Жак Маритен и др)

Договорная теория происхождения государства( Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Дидро, А. Радищев, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье)

Патриархальная теория происхождения государства( Аристотель, Н. Михайловский )

Теория насилия( Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский )

Психологическая теория происхождения государства( Л. Петражицкий, 3. Фрейд и др.)

Ирригационная теория происхождения государства( К. Витфогель )

Марксистская теория происхождения государства (материалистическая, классовая)( К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин.)

Билет 45. Общественный прогресс и его критерии.

Существуют два подхода к пониманию общественного процесса.

Первый - когда общественный процесс понимают как развитие, прогресс, как переход от низших ступеней социальных систем к высшим, от менее совершенных форм общественного устройства к более развитым формам. Такой подход получил название "линейного" или "поступательного" прогресса.

Второй подход основан на циклическом понимании исторического процесса, на представлении о повторяемости основных процессов общественной жизни. Это есть так называемая теория круговоротов.

Сущность общественного прогресса в рамках первого подхода отражают его критерии, а поскольку общество многогранно, то исследователи идут здесь разными путями:

Главный критерий прогресса - человек. Чем более развито общество, тем лучше себя в нём должен чувствовать человек. Недостаток подхода: давно замечено, что если человеку субъективно комфортно, то он начинает деградировать, перестаёт стремиться к собственному совершенствованию.

Главный критерий прогресса - техника, её возможности. Чем более развито общество, тем большими возможностями характеризуются в нём орудия труда, техника. Недостаток подхода: теряется человеческая составляющая, человек и в индустриальном обществе может чувствовать себя потерянным, винтиком в бездушной машине общества.

Главный критерий прогресса - производительность общественного труда. Чем более развито общество, тем выше в нем производительность общественного труда. Здесь как бы соединяются два предыдущих подхода, гасятся их недостатки.

Эти подходы могут иметь место, если главный критерий прогресса будет вытекать из общефилософского понимания общества, его диалектического противостояния природе. Чем успешнее общество это делает, тем оно более развито. А измерить это можно и по степени развитости человека, техники или производительности общественного труда. Однако главное здесь всё же - человек, точнее, возможности его развития. Чем лучше общество развивает человека, тем оно прогрессивней.

Билет 46. Человек в системе социальных связей. Понятие личности. Личность и культура.

Человек является субъектом, т.е. активным деятелем социальной системы. Однако конкретный индивид не способен вступить в отношение с целым обществом, он всегда связан с другими субъектами через конкретные виды деятельности. Социальные связи отличаются по виду, содержанию в зависимости от характера совместной деятельности людей и возникающих между ними отношений. Каждый человек одновременно вступает в несколько видов социальных связей и представляет собой не что иное, как «сгусток» общественных отношений (социальных связей), интегрированных в индивидуальности.

Личность - человек, индивидуум как субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности; совокупность свойств, присущих определённому человеку и составляющих его индивидуальность;

Под «личностью» понимают:

человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» — в широком смысле слова)

устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности.

Личность и культура.

Проблема личности всегда находилась в центре внимания исследований культуры, так как культура и личность неразрывно связаны. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип личности. С другой стороны, личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Можно сказать, личность - это движущая сила и создатель культуры, а также главная цель ее становления. Каждый человек выступает по отношению к культуре в нескольких ролях:

как продукт культуры: только усвоив правила, нормы и ценности культуры и общества, в котором живет человек, можно комфортно чувствовать себя, быть адекватным своим культуре и обществу;

как потребитель культуры: в своей жизненной практике человек использует усвоенные нормы и правила, язык, знания и т.д. в готовом виде; обычно это происходит в форме стереотипов;

как производитель культуры: человек способен и творчески порождать новые культурные формы, и интерпретировать уже имеющиеся;

как транслятор культуры: воспроизводя культурные образцы в своей жизни и деятельности, человек тем самым передает информацию о них другим людям.

Билет 47. Свобода и ответственность как условия существования личности. Понятие смысла жизни.

1) Свобода и ответственность - две стороны одного целого - сознательной человеческой активности.

Свобода есть возможность осуществления целеполагающей деятельности, способность вести себя и действовать со знанием дела ради избранной цели. Она реализуется тем полнее, чем лучше человек познал реальные условия, чем больше избранная цель и средства ее достижения соответствуют интересам личности и общества, закономерным тенденциям исторического процесса.

Ответственность - это обусловленная объективными процессами и их осознанием необходимость выбора способа и средств действий, необходимость активной деятельности для осуществления поставленной цели самим человеком или обществом.

Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Свобода невозможна без ответственности человека перед самим собой и другими людьми, перед обществом и государством. Ответственность - неизбежная цена свободы и воздаяние за нее. Свобода требует от человека таких проявлений ответственности, как разумность, целесообразность, нравственность и воля, без чего она неизбежно будет вырождаться в произвол и насилие над другими людьми, в разрушение окружающего мира.

2) Категорию "смысл жизни"можно определить как регулятивное понятие, присущее всякой развитой мировоззренческой системе, которое оправдывает и истолковывает свойственные этой системе моральные нормы и ценности, показывает, во имя чего необходима предписываемая деятельность. Смысл жизни - это философская категория, отражающая долговременную, устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности, имеющую общественную и личную ценность задачу, реализующуюся в ее социальной деятельности. Эта задача определяется системой общественных отношений, целями и интересами общества и свободным выбором личности. Смысл жизни человека — это осмысленное человеком назначение его жизни. Исходя из многослойности предназначения жизни такой же характер имеет и смысл его жизни. Поэтому широко мыслящим человеком является тот, кто охватывает своим сознанием всю гамму задач, поставленных перед ним жизнью и сложившимися обстоятельствами, начиная от «вечных истин» и заканчивая бытовыми проблемами и вопросами. Целостный смысл жизни приводит к постановке человеком правильных целей своей жизни. Эти общие представления о смысле жизни должны трансформироваться в смысл жизни каждого отдельного человека, обусловленный объективными обстоятельствами и его индивидуальными качествами.

Билет 48. Понятие духовной жизни общества. Общественное сознание: структура общественного сознания.

Духовная жизнь общества — область бытия, в которой объективная, надындивидуальная реальность дана не в виде противостоящей человеку внешней предметности, а как идеальная реальность, совокупность смысложизненных ценностей, присутствующая в нем самом и детерминирующая содержание, качество и направленность социального и индивидуального бытия.

Общественное сознание – это система чувств, взглядов, идей, теорий, в которых отражается общественное бытие.

В структуре общественного сознания выделяются два уровня - обыденное сознание (совокупность идей, представлений, взглядов, которые возникают непосредственно), общественная психология (настроения, чувства, нравы, обычаи, привычки) и общественная идеология (совокупность воззрений людей, теоретически оформляющих и отражающих интересы определенного класса). Также различают такие формы общественного сознания, как политическая, правовая, нравственная, эстетическая, религиозная, философская и научная. Эти формы различаются по предмету отражения, по форме отражения, по своим функциям и по степени зависимости от общественного бытия.

Обыденное и теоретическое сознание. Это по сути два уровня общественного сознания – низший и высший. Они различаются глубиной осмысления общественных явлений и процессов, уровнем их понимания. Обыденное сознание присуще всем людям. Оно формируется в процессе их каждодневной практической деятельности на основе повседневной житейской практики. Это во многом стихийное (спонтанное, то есть самопроизвольное) отражение людьми всего потока социальной жизни без какой-либо систематизации общественных явлений и обнаружения их глубинной сущности. Теоретическое сознание выступает как система логически взаимосвязанных положений, следовательно, как определенная научная концепция, касающаяся того или иного явления общественной жизни. В качестве субъектов теоретического сознания выступают далеко не все люди, а только ученые, специалисты, теоретики в разных областях знаний, то есть люди, которые могут научно судить о соответствующих явлениях развития общества.

Общественная психология и идеология. Общественная психология, как и обыденное сознание, представляет собой проявление сознания больших масс людей, в том числе классов, наций и целых народов. В этом смысле она выступает как массовое сознание, ей присущи все его свойства. Можно указать на некоторые основные функции общественной или социальной психологии. Одну из них назовем ценностно-ориентировочной. Она заключается в том, что сложившаяся социальная психология классов, наций, народов формирует ценностные ориентации людей, а также установки их поведения, исходя из оценки социальными группами тех или иных явлений общественной жизни. Другую функцию общественной психологии можно охарактеризовать как мотивационно-побудительную, поскольку она побуждает массы людей, отдельные социальные группы действовать в определенном направлении, то есть порождает соответствующую мотивацию их деятельности.Идеология имеет социально-классовую природу. Это, однако, не означает, что она всегда выражает только узкую систему взглядов определенного класса. Во-первых, в идеологии того или иного класса могут существовать положения, разделяемые представителями других классов и слоев общества. В силу этого она становится в какой-то мере их общей идеологией. Тем самым расширяется ее социальная база. Во-вторых, идеология выражает не только социально-классовые, но и национальные, а также и общечеловеческие интересы, скажем, интересы сохранения всеобщего мира, защиты природной среды на нашей планете и т.д.Тем не менее, сердцевиной идеологии выступают те ее положения, которые выражают интересы того или иного класса, согласующиеся или расходящиеся с интересами других классов.