- •Изучение дифракционной решетки с помощью гониометра

- •2. Теория дифракционной решетки.

- •2.2. Основные характеристики амплитудных решеток.

- •2.2.2. Разрешающая способность решетки.

- •2.2.3. Свободная спектральная область (Область дисперсии).

- •3. Описание экспериментальной установки.

- •4. Порядок выполнения работы.

- •4.1. Упражнение 1. Определение периода неизвестной решетки.

- •4.2. Упражнение 2. Измерение длин волн спектральных линий.

- •4.3. Упражнение 3. Определение угловой дисперсии решетки.

4. Порядок выполнения работы.

4.1. Упражнение 1. Определение периода неизвестной решетки.

4.1.1. Установить на столик гониометра дифракционную решетку и измерить углы на максимумы 0, 1, 2, 3- го периодов для зеленой линии излучения ртутной лампы = 5461 А (угол падения света на решетку 1).

4.1.2. Изменить угол падения света на решетку и повторить п.4.1.1. для 2 и 3.

4.1.3.При выполнении п.4.1.1. и 4.1.2. одновременно измерять углы на дифракционные максимумы 1,2,3-го порядков для наиболее ярких спектральных линий излучения ртутной лампы (желтый дублет, синие и фиолетовые линии).

4.1.4. Используя формулу (8.7) для = 5461 А и результаты п.4.1.1 и 4.1.2. рассчитать период дифракционной решетки.

4.2. Упражнение 2. Измерение длин волн спектральных линий.

Используя значение периода решетки, полученное в п.4.1.4 и, результаты измерений п.4.1.3 определить длины волн спектральных линий излучения ртутной лампы по формуле (8.7). Результаты расчета сравнить с табличными данными.

4.3. Упражнение 3. Определение угловой дисперсии решетки.

4.3.1. Используя результаты измерения дифракционных максимумов для двух желтых линий в п. 4.1.3 и расчетов в упражнении 4.2., определить для трех первых порядков 1, 2, 3 и . По формуле (8.10) рассчитать угловые дисперсии в первом, во втором и третьем порядках (D1, D2, D3).

4.3.2.

Пользуясь значениями

1,

2,

3

из п.4.3.1 и табличными значениями длин

волн желтого дублета (![]() = 5791 A,

= 5791 A,

![]() = 5769 A) расcчитать

угловые дисперсии D1*,

D2*,

D3*

по формуле (8.10). Сравнить с результатами

п.4.3.1.

= 5769 A) расcчитать

угловые дисперсии D1*,

D2*,

D3*

по формуле (8.10). Сравнить с результатами

п.4.3.1.

4.4. Упражнение 4. Изучение разрешающей способности дифракционной решетки.

Непосредственное измерение R дифракционной решетки высокого качества является весьма сложной задачей, поскольку необходимо создать плоскую волну, освещающую всю поверхность решетки. В данном упражнении ставится задача проверки формул (8.11) и (8.13).

4.4.1.

Между решеткой и коллиматором установить

регулируемую вертикальную щель.

Наблюдая максимумы 1-го порядка желтого

дублета, уменьшать ширину щели до тех

пор, пока линии дублета не сольются

и не перестанут быть отличными. Это

состояние есть условие выполнения

критерия Рэлея, отраженное формулами

(8.12). Используя лист миллиметровой

бумаги, определить ширину светового

пучка

![]() ,

падающего на дифракционную решетку,

при данном значении ограничивающей

щели. Тогда, считая

,

падающего на дифракционную решетку,

при данном значении ограничивающей

щели. Тогда, считая

![]() ,

,

![]()

по формуле (8.11) рассчитывается R, а зная и период дифракционной решетки, определенный в п.4.1.4, можно расcчитать по формуле

![]()

Сравнить результаты этих двух расчетов разрешающей способности решетки.

4.4.2. Повторить процедуру п.4.4.1 для второго порядка.

4.5. Упражнение 5. Исследование ширину дисперсионной области.

4.5.1. Осветить щель коллиматора лампой накаливания, спектр излучения которой непрерывен.

4.5.2. Наблюдая сплошной спектр, определить порядок спектра, начиная с которого спектры перекрываются.

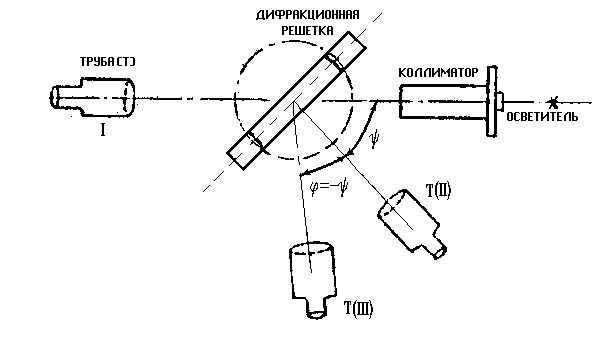

Р ис.8.1.

Амплитудная (а) и фазовая (б) отражательные

дифракционные решетки

ис.8.1.

Амплитудная (а) и фазовая (б) отражательные

дифракционные решетки

Р ис.

8.3. Основные положения трубы гониометра

и дифракционной решетки при юстировке

гониометра.

ис.

8.3. Основные положения трубы гониометра

и дифракционной решетки при юстировке

гониометра.

Р ис.8.2.

Угловое распределение интенсивности

в случае дифракции: а) на щели шириной

b (функция F1) ;

ис.8.2.

Угловое распределение интенсивности

в случае дифракции: а) на щели шириной

b (функция F1) ;

б) на структуре из 5 щелей с периодом d (функция F2);

в) на решетке из 5 щелей (произведение функций F1 на F2);

г) на профилированной решетке (см. рис. 8.1 б), при .