- •Часть 11................................................................................26

- •Часть 12

- •Часть 2

- •Часть 3...................244

- •Часть 12

- •Часть 2

- •Часть 3

- •1. Философия и логика континуума и диофан-товости в биологии и генетике.

- •5. Краткий перечень фактов, на основе кото-рых строится обоснование необходимых мо-тивационных целей для трактовки сличения выводов из теории с наблюдаемыми опыт-

- •Часть 11

- •1. Нематода с.Elegans как объект

- •2. Нобелевские премии

- •3. Перечень прилагаемых ,

- •8. По поводу обнаруженного микроритма митозов приведены гипотезы, направленные на уточнение

- •5. Конфигурация дробления

- •6. Подробное описание

- •6.1. Таблица(№1) клеток

- •7. Таблица № 2 шифров событий

- •8. Эмбриональное развитие c.Elegans.

- •8.1.Актуальность поиска «кванта вре-

- •8.2. Две промежуточных стадии развития

- •9.1 Структурнодинамическое

- •9.2. 55 Пар сестринских нейронов

- •9.3. 55 Клеток, еще делящихся

- •10.Клеточные деревья и их фрагменты,

- •10.1. Глотка нематоды с. Elegans–и дта-57

- •10.2. Стадия 57 клеток

- •10.3. Стадия развития эмбриона, на

- •10.4. Клеточное дерево нервной(*с.110)

- •11. Моделирование динамики развития

- •12. Разбиение всего дерева развития

- •13. Комментарии к разбиению

- •14(16-Ть)клонов всех поклеточных делений

- •14. Динамика внутриклональной

- •15. Вариант протоколов решений для

- •16. Уравнения дифференцировки и

- •3. Посмотрим теперь, какие из них могут разлагаться на обратные квадраты. Для этого, используя разложе-ние на простые множители их корней, определим ком-бинаторикой

- •12. Перейдем к рассмотрению возможного использования квадрата «225».

- •18. Аналогично исключены квадраты «100», «121»- они оставляют меньше объектов из 277 и имеют еще большие возможные s, чем квадрат «25».

- •21. Число «9» не может использоваться больше одного раза и только вместе с одним квадратом «81».

- •2. Число квадратов «9» не более одного;

- •3. Остаток равен «0».

- •Часть 12

- •17. Волны митозов,

- •18. Периодизация событий митозов,

- •19. Одномерная периодичность -фаза - и

- •20. Уточнения значений времени

- •784 : , Которая

- •23. Исторический экскурс

- •Часть 2

- •31.Архитектура каскадной реализации

- •31.1 Вступление

- •31.2 Информация на 1-м уровне-вида и гена:

- •31.3 Гомеодомены

- •31.5. Повторы

- •1. Notch-повторы. В [41-37] приведены весьма ценные данные о с-богатых 36 повторах с 55-58-ю позициями нейрогенных локусов дрозофилы, отвечающих за синтез egf -подобных белков.

- •31.6. Обработка и анализ данных

- •31.7. Циклины и кинезины

- •31.8.Повторы

- •Часть 1: группы b7 и 94 , 93 из b6 (на 57 позициях:1-34)

- •Часть 2: группы b1,4 и 92 , 91 из b6 (на 57 позициях: 35-57)

- •2.Далее обобщаемые данные и модельные сопостав-ления мы приведем в кратком изложении.

- •31.9. Заключение

- •32. Примеры на общую динамику

- •32.1. Протекание беременности

- •32.2. Геоселитебные системы

- •32.3. Универсальный архетип

- •32.4 Геоселитебные системы

- •Часть 3

- •33. Применение решений уравнений

- •33.1. Пары нуклеозидов

- •33.1.1. Общая характеристика

- •1. Пиримидиновые основания

- •2. Пуриновые основания.

- •33.1.2. Разбиения атомов на группы

- •33.2.1. Общая характеристика фермента

- •33.2.2 Разбиение рнк-фермента

- •33.3. Церамид гликосфинголипидов

- •33.3.1. Общая характеристика

- •33.3.2. Разбиение радикала церамида

- •33.3.3. Обсуждение результатов,

- •34. Антибиотик валиномицин

- •34.1. Общая характеристика

- •34.2. Круговая диаграмма 20 аминокислот,

- •34.3. Молекулы цитохрома с

- •34.4. Общая характеристика молекул

- •34.5. Разбиение консервативной части

- •34.6. Обсуждение результатов

- •34.7. Разбиение 112 аминокислот

- •34.9...........Последовательность

- •34.9.1. Общая характеристика гемоглобина

- •34.9.3. Задача

- •34.9.4. Разбиение аминокислотных

- •34.9.5. Общая характеристика ферредоксинов

- •35. Применение решений уравнений

- •35.1. Витамин в12, его кофермент и дта-57

- •35.2. Молекула монактина

- •35.3. Молекула хлорофила

- •35.4. Гем гемоглобина

- •36. Классы молекул избирательно приб-лижающихся к распределению дта-57

- •36.1. Тройки аминокилотных остатков

- •36.2. Разбиение атомов на группы

- •36.2.0. Предварительное обсуждение

- •36.2.1. Примеры разбиений

- •36.2.2. Обсуждение

- •1. W1 (1атом n) - в тройках wrg (1), wkg(2), wyg (3),

- •36.3. Структура тРнк и дта-57

- •36.4. Еще примеры: порфирины,

- •36.4.1 Порфины

- •36.4.2. Стероиды

- •36.4.3. Фосфолипиды

- •36.4.3.1 Общая характеристика фосфолипидов.

- •37. Редукция биологических структур

- •37.1. Преонкосфера

- •37.3. Молекула коллагена

- •37.4. Разбиение аминокислотных

- •3. Среди чисел 6-го столбца последовательных событий (-деления или апоптоза-смерти клеток) нет одинаковых значений чисел.

- •7.6.1. Динамика внутриклональной органи-

- •75.Конюхов б.В. Клональный анализ онтогенеза млекопитающихся. Успехи совр.Биол.1989.Т.107, №. 2, с. 274-288.

- •77. Макеев а. В. Основы биологии. Ч.1 :Уч. Пособ./мфти.М.,1996. 244 с.Ил.

- •79. Санников-Проскуряков с.С. Космология и живая клетка. Физика, №5, 2004, с. 27-37.

- •1. Поиск решений диофантовых уравнений

- •1.1. Простейшие решения

- •1.2. Способы «размножения» числа решений с

- •1.3. Способ перебора всех возможных

- •1.4. Избранные совокупности решений

- •1.4.1. Сумма bs в области существования

- •1.4.2. Надстройка «56» над решениями

- •1.4.3.Набор решений

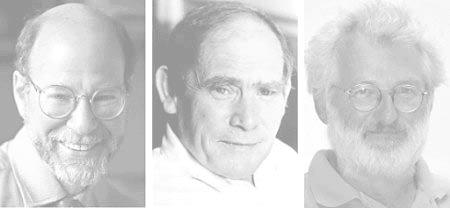

2. Нобелевские премии

ПО МЕДИЦИНЕ ЗА 2002 г.

ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ,

ПРОВЕДЕННЫЕ НА НЕМАТОДЕ

Лауреатами Нобелевских премий 2002 года в облас-ти физиологии и медицины за "открытия в области генетической регуляции развития органов и програм-мированной гибели клеток" стали два британских ученых - 75-летний Сидней Бреннер - , уроженец Юж-но-Африканской Республики, и 60-летний Джон Салс-тон, а также 55-летний американский исследователь Роберт Хорвитц (материалы ИНТЕРНЕТа). Эти отк-рытия проливают новый свет на развитие различных болезней, в том числе СПИДа, нейродегенеративных заболеваний и инсультов.

Фото 1,2,3.

Роберт Хорвитц Сидней Бреннер Джон Салстон

Научные достижения всех трех лауреатов базируются на многолетних наблюдениях за процессами развития, дифференциации и отмирания клеток в организме микроскопической нематоды Caenorhabditis elegans (C.

elegans). Первым на этого "червячка" еще в начале 60-х годов обратил внимание Сидней Бреннер. По словам старшего научного сотрудника Института биоорганической химии РАН Ирины Костанян, "найти более удачный объект для исследований было практически невозможно: размеры этого круглого червя не превышают одного миллиметра и состоит он всего лишь из девятисот пятидесяти девяти клеток. Короткое время генерации, ограниченное число клеток и, главное, прозрачность тела нематоды сделали возможным проведение генетического анализа клеточного деления, дифференциации и образования органов с помощью обычных микроскопов".

Бреннер показал, что разнообразные мутации в клетках нематоды обязаны своим происхождением специфическим генам, активность которых в процессе развития регулирует всю цепочку последовательных превращений этих клеток. Работы Бреннера послужили отправной точкой для исследований Джона Салстона, который разработал уникальный метод картирования клеток C. elegans, позволивший ему проследить за судьбой каждой отдельной клетки в теле нематоды, начиная со стадии оплодотворенного яйца. Используя этот метод, Салстон показал, что оплодотворенное яйцо претерпевает серию последовательных делений, в конечном счете приводящих к дифференциации и специализации клеток. Причем, все деления и дифференциация этих клеток инвариантны(для клонированных животных), т. е. у всех особей C. ele-gans данный процесс происходит строго по одному и тому же (детерминированному) сценарию.

В процессе развития нематоды образуется 1090 клеток (не больше и не меньше!), но тело взрослого

червя состоит лишь из 959 клеток, остальные же 131 "элиминируются" за счет специального механизма программированной гибели, апоптоза (в переводе с греческого - "отпадающий"). Салстон впервые морфологически описал стадии процесса клеточной гибели и идентифицировал мутации ряда генов, участвующих в этом процессе. В частности, именно он обнаружил, что белковый продукт гена nuc-1 необходим для деградации ДНК погибших клеток.

Работа Салстона были продолжена Робертом Хорвицем. Как отмечает Ирина Костанян, "в серии блестящих экспериментов он открыл в клетках C. elegans "смертоносные" гены ced-3 и ced-4, при активации которых запускается механизм клеточной гибели, а затем показал, что в клетках существует и механизм защиты от апоптоза - ген ced-9, белковый продукт которого, взаимодействуя с ced-3 и ced-4, блокирует их действие. Главная заслуга Хорвица состоит прежде всего в том, что он первым установил, что механизм клеточной гибели универсален и присущ клеткам всех многоклеточных организмов, включая человека".

Исследования C. Бреннера, Р. Хорвица и Дж.Салстона кардинально изменили современные представления о роли клеточной гибели в процессе нормального функционирования многоклеточных организмов. Их работа стала не только катализатором огромного числа исследований в области молекулярной биологии, клеточной биологии, эмбриологии, иммунологии, но и позволила по-новому взглянуть на патогенез многих заболеваний. Оказалось, что сбои в регуляции программированной клеточной гибели лежат в основе таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, инсульта,

инфаркта миокарда, при которых наблюдается неконтролируемый массовый апоптоз клеток. Злокачественные новообразования и аутоиммунные состояния, напротив, характеризуются тем, что дефектные клетки, которые в нормальных условиях уничтожаются организмом, продолжают существовать и активно делиться.

Благодаря открытиям ключевых механизмов, обус-ловливающих эти клеточные процессы, ученым-ме-дикам уже удалось разработать целый ряд современ-ных методов лечения онкологических заболеваний на основе использования агентов, запускающих "прог-рамму самоубийства" дефектных клеток.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОКЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ НЕМАТОДЫ