- •Часть 11................................................................................26

- •Часть 12

- •Часть 2

- •Часть 3...................244

- •Часть 12

- •Часть 2

- •Часть 3

- •1. Философия и логика континуума и диофан-товости в биологии и генетике.

- •5. Краткий перечень фактов, на основе кото-рых строится обоснование необходимых мо-тивационных целей для трактовки сличения выводов из теории с наблюдаемыми опыт-

- •Часть 11

- •1. Нематода с.Elegans как объект

- •2. Нобелевские премии

- •3. Перечень прилагаемых ,

- •8. По поводу обнаруженного микроритма митозов приведены гипотезы, направленные на уточнение

- •5. Конфигурация дробления

- •6. Подробное описание

- •6.1. Таблица(№1) клеток

- •7. Таблица № 2 шифров событий

- •8. Эмбриональное развитие c.Elegans.

- •8.1.Актуальность поиска «кванта вре-

- •8.2. Две промежуточных стадии развития

- •9.1 Структурнодинамическое

- •9.2. 55 Пар сестринских нейронов

- •9.3. 55 Клеток, еще делящихся

- •10.Клеточные деревья и их фрагменты,

- •10.1. Глотка нематоды с. Elegans–и дта-57

- •10.2. Стадия 57 клеток

- •10.3. Стадия развития эмбриона, на

- •10.4. Клеточное дерево нервной(*с.110)

- •11. Моделирование динамики развития

- •12. Разбиение всего дерева развития

- •13. Комментарии к разбиению

- •14(16-Ть)клонов всех поклеточных делений

- •14. Динамика внутриклональной

- •15. Вариант протоколов решений для

- •16. Уравнения дифференцировки и

- •3. Посмотрим теперь, какие из них могут разлагаться на обратные квадраты. Для этого, используя разложе-ние на простые множители их корней, определим ком-бинаторикой

- •12. Перейдем к рассмотрению возможного использования квадрата «225».

- •18. Аналогично исключены квадраты «100», «121»- они оставляют меньше объектов из 277 и имеют еще большие возможные s, чем квадрат «25».

- •21. Число «9» не может использоваться больше одного раза и только вместе с одним квадратом «81».

- •2. Число квадратов «9» не более одного;

- •3. Остаток равен «0».

- •Часть 12

- •17. Волны митозов,

- •18. Периодизация событий митозов,

- •19. Одномерная периодичность -фаза - и

- •20. Уточнения значений времени

- •784 : , Которая

- •23. Исторический экскурс

- •Часть 2

- •31.Архитектура каскадной реализации

- •31.1 Вступление

- •31.2 Информация на 1-м уровне-вида и гена:

- •31.3 Гомеодомены

- •31.5. Повторы

- •1. Notch-повторы. В [41-37] приведены весьма ценные данные о с-богатых 36 повторах с 55-58-ю позициями нейрогенных локусов дрозофилы, отвечающих за синтез egf -подобных белков.

- •31.6. Обработка и анализ данных

- •31.7. Циклины и кинезины

- •31.8.Повторы

- •Часть 1: группы b7 и 94 , 93 из b6 (на 57 позициях:1-34)

- •Часть 2: группы b1,4 и 92 , 91 из b6 (на 57 позициях: 35-57)

- •2.Далее обобщаемые данные и модельные сопостав-ления мы приведем в кратком изложении.

- •31.9. Заключение

- •32. Примеры на общую динамику

- •32.1. Протекание беременности

- •32.2. Геоселитебные системы

- •32.3. Универсальный архетип

- •32.4 Геоселитебные системы

- •Часть 3

- •33. Применение решений уравнений

- •33.1. Пары нуклеозидов

- •33.1.1. Общая характеристика

- •1. Пиримидиновые основания

- •2. Пуриновые основания.

- •33.1.2. Разбиения атомов на группы

- •33.2.1. Общая характеристика фермента

- •33.2.2 Разбиение рнк-фермента

- •33.3. Церамид гликосфинголипидов

- •33.3.1. Общая характеристика

- •33.3.2. Разбиение радикала церамида

- •33.3.3. Обсуждение результатов,

- •34. Антибиотик валиномицин

- •34.1. Общая характеристика

- •34.2. Круговая диаграмма 20 аминокислот,

- •34.3. Молекулы цитохрома с

- •34.4. Общая характеристика молекул

- •34.5. Разбиение консервативной части

- •34.6. Обсуждение результатов

- •34.7. Разбиение 112 аминокислот

- •34.9...........Последовательность

- •34.9.1. Общая характеристика гемоглобина

- •34.9.3. Задача

- •34.9.4. Разбиение аминокислотных

- •34.9.5. Общая характеристика ферредоксинов

- •35. Применение решений уравнений

- •35.1. Витамин в12, его кофермент и дта-57

- •35.2. Молекула монактина

- •35.3. Молекула хлорофила

- •35.4. Гем гемоглобина

- •36. Классы молекул избирательно приб-лижающихся к распределению дта-57

- •36.1. Тройки аминокилотных остатков

- •36.2. Разбиение атомов на группы

- •36.2.0. Предварительное обсуждение

- •36.2.1. Примеры разбиений

- •36.2.2. Обсуждение

- •1. W1 (1атом n) - в тройках wrg (1), wkg(2), wyg (3),

- •36.3. Структура тРнк и дта-57

- •36.4. Еще примеры: порфирины,

- •36.4.1 Порфины

- •36.4.2. Стероиды

- •36.4.3. Фосфолипиды

- •36.4.3.1 Общая характеристика фосфолипидов.

- •37. Редукция биологических структур

- •37.1. Преонкосфера

- •37.3. Молекула коллагена

- •37.4. Разбиение аминокислотных

- •3. Среди чисел 6-го столбца последовательных событий (-деления или апоптоза-смерти клеток) нет одинаковых значений чисел.

- •7.6.1. Динамика внутриклональной органи-

- •75.Конюхов б.В. Клональный анализ онтогенеза млекопитающихся. Успехи совр.Биол.1989.Т.107, №. 2, с. 274-288.

- •77. Макеев а. В. Основы биологии. Ч.1 :Уч. Пособ./мфти.М.,1996. 244 с.Ил.

- •79. Санников-Проскуряков с.С. Космология и живая клетка. Физика, №5, 2004, с. 27-37.

- •1. Поиск решений диофантовых уравнений

- •1.1. Простейшие решения

- •1.2. Способы «размножения» числа решений с

- •1.3. Способ перебора всех возможных

- •1.4. Избранные совокупности решений

- •1.4.1. Сумма bs в области существования

- •1.4.2. Надстройка «56» над решениями

- •1.4.3.Набор решений

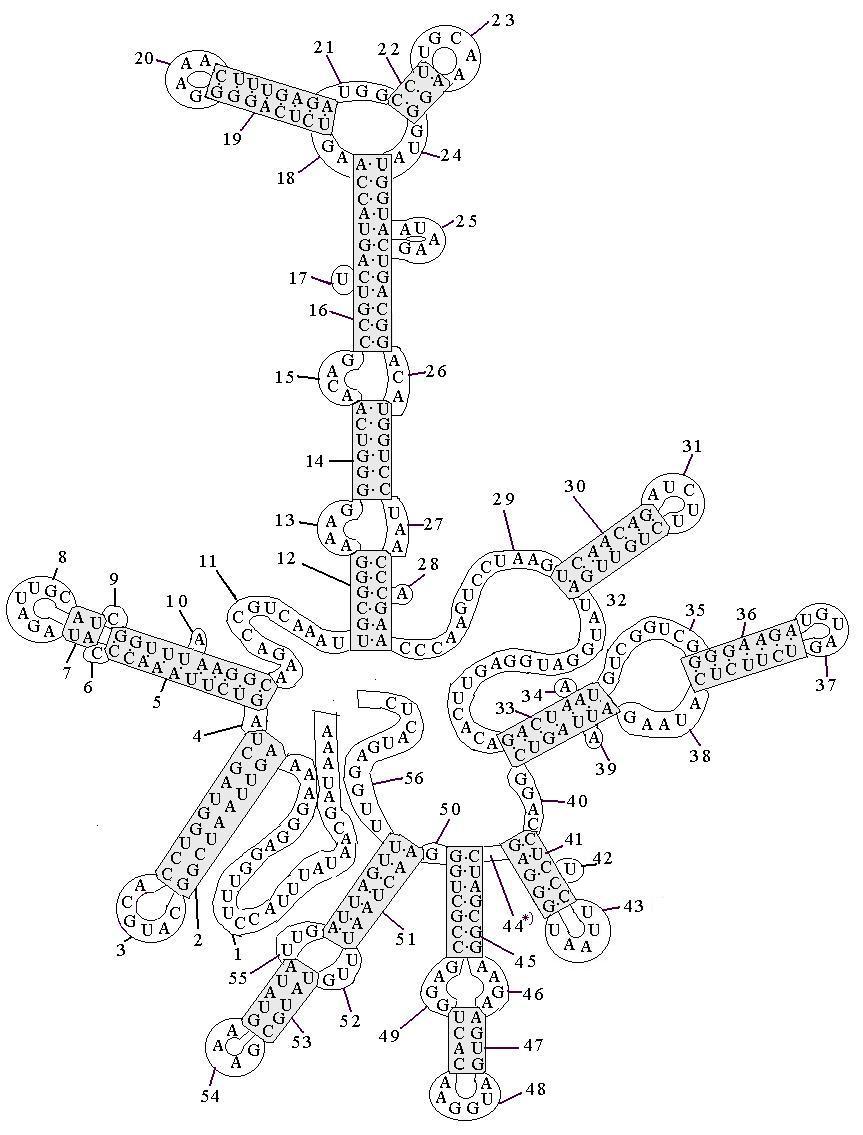

33.2.1. Общая характеристика фермента

Каталитическая активность этого РНК-фермента была открыта в 1981-1982 гг. в одноклеточном организме Tetrahymena thermophilia, относящегося к типу прос-тейших[25]. Часть РНК, интрон-фермент, может катализировать своё вырезание и сплайсинг РНК, в результате которых из неё выщепляется небольшой фрагмент-интрон.

Пространственная

структура рибосомного РНК-фермента

принципиальна важна для каталити-ческой

активности этой молекулы. Она

поддержи-вается,

Пространственная

структура рибосомного РНК-фермента

принципиальна важна для каталити-ческой

активности этой молекулы. Она

поддержи-вается,

Рис. 43а

в частности, благодаря способности одноцепочечной РНК сворачиваться, образуя короткие двухцепочечные участки. РНК- это полимер, образованный нуклеатидами четырех видов A, G,C и U. Пары A с U, G с C комплемен-тарны, т.е. образуют устойчивую пару, соединяясь водо-родными связями. (G и U тоже могут спариваться, хотя в этом случае связь гораздо слабее). Полностью структура РНК-фермента тетрахимены представлена на рис. 43а. Участки, где присутствуют подряд только пары или только одиночные аминокислотные остатки пронуме-рованы нами. Участок обозначенный у нас под №44 (44*) выделен самим автором [25] как отдельный, но в нем не был указан ни один нуклеотид.

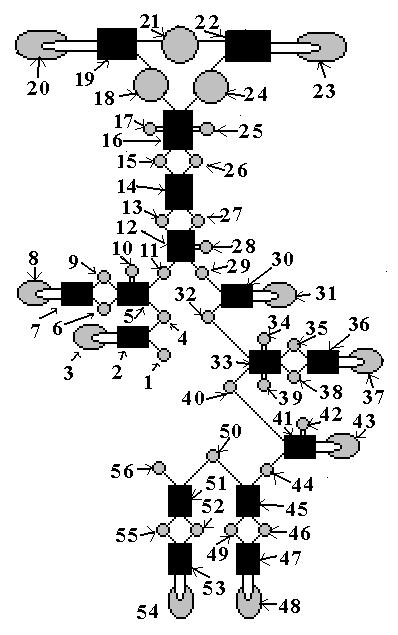

33.2.2 Разбиение рнк-фермента

В молекуле есть

участки, образующие комплиментарные

соединения, и участки, не имеющие парных

соединений. Они чере-дуются и пронумеро-ванны

на упрощенном рисунке - схеме фер-мента

(рис.43б.) от 1 до 56. Число 56 подразу-мевает

собой поиск разбиения вида «1+3+36+16» или

вида «4+36+16».

В молекуле есть

участки, образующие комплиментарные

соединения, и участки, не имеющие парных

соединений. Они чере-дуются и пронумеро-ванны

на упрощенном рисунке - схеме фер-мента

(рис.43б.) от 1 до 56. Число 56 подразу-мевает

собой поиск разбиения вида «1+3+36+16» или

вида «4+36+16».

Рис.43б. Разбиение

РНК-фермента.

Элемент №25 выделен тем, что это единственный элемент типа дуги, присоединенной не с торца к двойному участку, а с боку. Его относим к группе b1=1.

Элементы №№18, 21, 24 выделены среди всех тем, что они образуют уникальное кольцо. Их считаем остатком группы b4=4, редуцировавшей до трех.

Дугообразных элементов, замкнутых каждый на торец своего двойного участка, у нас девять : №№3, 8, 20, 23, 31, 37, 43, 48, 54. Их считаем 9-кой из группы b6=36.Двойных участков у нас 16: №№2, 5, 7, 12, 14, 16, 19,22, 30, 33, 36, 41, 45, 47,51,53. Их относим к группе b7=16.

Имеем еще девятнадцать промежуточных между двойными элементами (№№ 4, 6, 9, 11, 13, 15, 26, 27, 29, 32, 35, 38, 40, 44, 46, 49, 50, 52, 55) и шесть одиночных боковых элементов (№№ 10, 17, 28, 34, 39, 42) и два концевых (№№ 1, 56). Всего 27, недостающих в группе b6=36 до 36-ти элементов.

Совместное рассмотрение пар нуклеотидов как целого, интересно тем, что встречается нам также в п.. 6.3., при обсуждении структуры транспортных тРНК. Здесь выступают как равноправные структурные элементы, составленные из одиночных нуклеотидов и их пар, а там (при рассмотрении тРНК, с. 299) равноправны сами одиночные нуклеотиды и их пары.

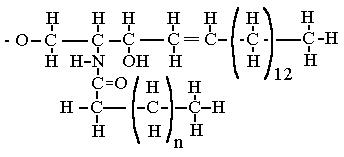

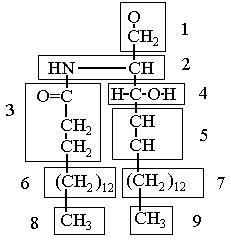

33.3. Церамид гликосфинголипидов

33.3.1. Общая характеристика

ГЛИКОСФИНГОЛИПИДОВ

В гликолипидах две составные части - углеводный компонент и липидный. Гликосфинголипиды [26]- это особый подкласс гликолипидов, содержащий особый липид сфингозин. Гликосфинголипиды есть во всех клетках животных и некоторых растительных клетках. Располагаясь в клеточной мембранне, молекулы гликосфинголипидов различными путями регулируют взаимодействие клетки с ее окружением. Например, гликосфинголипиды служат маркерами (т.е. они различны на клетках из разных органов и тканей) и таким образом участвуют в процессах узна-вания и контактов клеток. Антигены групп крови и многие другие антигены, которые модифицируются или аномально экспрессируются при развитии злока-чественных опухолей, являются гликосфинголипида-ми. Нервная ткань, и в частности, мозг, весьма богаты гликосфинголипидами, и долгое время наиболее ин-тенсивно этот класс веществ изучали именно нейро-биологи и нейрохимики.

Рис. 44а. Структура цера-

мидного одновалентного радикала, который присо-единяется к цепочке остат-ков сахаров.

Рис.44б. Разбиение радикала церамида на блоки атомов. Блоки пронумерованны от 1 до 9.

Информационная часть гликосфинголипида представ-лена цепочкой простых сахаров, консервативная - липидом, который называется церамидом. Строение как церамида, так и углеводородных цепей может сильно варьировать, и [26] известно уже более 130 различных гликосфинголипидов. Церамид образуется

соединением аминокислоты серина с жирной кислотой с образованием спирта сфингозина с последующим присоединением второй молекулы жирной кислоты. В спирте сфингозина всегда 18 атомов С в цепи. Разнообразие молекул церамида достигается вариацией длины углеводородного остатка 2-й жирной кислоты. Наиболее часто встречается длина 2-го углеродного хвоста с n=13. (см. рис. стр. 358 [27]) Двойных связей в углеродном скелете в хвостах, по-видимому, нет, кроме обозначенных на рис.44а.