- •Для учащихся театральной школы-студии Ad Astra

- •Мифология

- •Посейдон и божества моря

- •Царство мрачного аида

- •Аполлон

- •Артемида

- •Афина паллада

- •Арес, афродита, эрот и гименей

- •Гефест.

- •Деметра и персефона

- •Ночь, луна, заря и солнце

- •Необходимая терминология для более полного понимания текста трагедий и комедий греческого театра.

- •Эсхил «Персы». «Прометей прикованный». Трилогия «Орестейя».

- •«Персы»

- •«Прометеи прикованный»

- •Трилогия «Орестейя».

- •«Агамемнон»

- •«Хоэфоры»

- •«Эвмениды»

- •Софокл «Царь Эдип». «Антигона». «Электра».

- •«Любимец богов»

- •Много есть чудес на свете, Человек — их всех чудесней.

- •Тебя из рук сестры твоей я принял, Увел, и этим спас, и возрасти До зрелых лет — да отомстишь убийцам!

- •Еврипид

- •...Мы природой Так созданы — на доброе без рук, Да злым зато искусством всех мудрее...

- •«Ипполит»

- •...Не настолько я ее Жалею, чтобы сердца не насытить Паденьем ненавистников своих.

- •Ведь демагогом быть — не дело грамотных. Не дело граждан честных и порядочных. Но неучей негодных.

- •«Облака»

- •Средь образованных затем меня прозвали Кривдой, Что прежде всех придумал я оспаривать законы. И правду кривдой толковать, и побеждать неправдой.

- •Возьмите с петухов пример и тварей, им подобных, Ведь бьют родителей они, а чем они отличны

- •«Лягушки»

- •...А ты мой престол Передай под охрану Софоклу, пускай Он блюдет мое место!

- •...Черствым стал я оттого. Что на низость человечью. На корыстный ум людской. Нагляделся в жизни вдоволь. Я уверен был: никто Никому на свете блага не желает. Это мне и вредило.

- •...Только Горгий, да и то с большим трудом, Мне глаза открыл, поступок благородный совершив.

- •2. Общая характеристика творчества

- •3. «Клад* (Aidnrin)

- •«Раб-обмапщик* (Pseudolos)

- •Театр Средних Веков.

- •Миракль

- •Мистерия

- •Моралите

- •Адвокат патлен

- •Миракль

- •Возрождение.

- •Никколо Макиавелли (Niccolo Machiavelli)

- •Мандрагора (Mandragora)

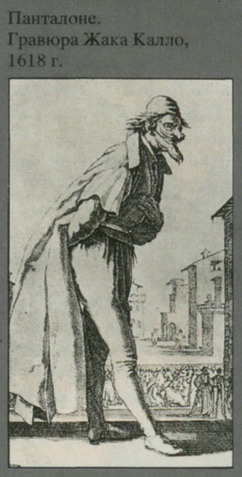

- •Комедия дель арте.

- •Сказание об орфее

Никколо Макиавелли (Niccolo Machiavelli)

1459-1527

Мандрагора (Mandragora)

Комедия (1518, опубл. 1524)

Действие происходит во Флоренции. Завязкой служит беседа Калли-мако со своим слугой Сиро, обращенная, по сути, к зрителям. Юноша объясняет, почему вернулся в родной город из Парижа, куда его увезли в десятилетнем возрасте. В дружеской компании французы и итальянцы затеяли спор, чьи женщины красивее. И один флорентиец заявил, что мадонна Лукреция, жена мессера Нича Кальфуччи, прелестью своей затмевает всех дам. Желая проверить это, Каллимако отправился во Флоренцию и обнаружил, что земляк ничуть не покривил душой — Лукреция оказалась даже прекраснее, чем он ожидал. Но теперь Каллимако испытывает неслыханные муки: влюбившись да безумия, он обречен томиться неутоленной страстью, поскольку совратить добродетельную Лукрецию невозможно. Остается только одна надежда: за дело взялся хитрец Лигурио — тот самый, что всегда является к обеду и постоянно клянчит деньги.

Лигурио жаждет угодить Каллимако. Поговорив с мужем Лукреции, он убеждается в двух вещах: во-первых, мессер Нича необыкно венно глуп, во-вторых, очень хочет иметь детишек, которых Бог все никак не дает. Нича уже советовался со многими докторами — все в один голос рекомендуют съездить с женой на воды, что совсем не по душе домоседу Нича. Сама же Лукреция дала обет отстоять сорок ранних обеден, но выдержала только двадцать — какой-то жирный священник стал приставать к ней, и с тех пор у нее сильно испортился характер. Лигурио обещает познакомить Нича со знаменитейшим врачом, недавно прибывшим во Флоренцию из Парижа, — по протекции Лигурио тот, быть может, и согласится помочь.

Каллимако в роли доктора производит на мессера Нича неизгладимое впечатление: он великолепно изъясняется по-латыни и в отличие от прочих врачей демонстрирует профессиональный подход к делу: требует принести мочу женщины, дабы выяснить, в состоянии ли она иметь детей. К великой радости Нича, вердикт выносится благоприятный: его супруга непременно понесет, если выпьет настойку мандрагоры. Это вернейшее средство, к которому прибегали французские короли и герцоги, но есть у него один недостаток — первая ночь смертельно опасна для мужчины. Лигурио предлагает выход: нужно схватить на улице какого-нибудь бродягу и подложить в постель к Лукреции — тогда вредное действие мандрагоры скажется на нем. Нича горестно вздыхает: нет, жена никогда не согласится, ведь эту набожную дуру пришлось уламывать даже для того, чтобы получить мочу. Однако Лигурио уверен в успехе: в этом святом деле просто обязаны помочь мать Лукреции Сострата и ее духовник фра Тимотео. Сострата с энтузиазмом уговаривает дочь — ради ребенка можно потерпеть, да и речь-то идет о сущем пустяке. Лукреция приходит в ужас: провести ночь с незнакомым мужчиной, которому придется заплатить за это жизнью, — как можно решиться на такое? В любом случае она не пойдет на это без согласия святого отца.

Тогда Нича и Лигурио отправляются к фра Тимотео. Для начала Лигурио запускает пробный шар: одна монашка, родственница мессе-Ра Кальфуччи, по случайности забеременела — нельзя ли дать бедняжке такого отвара, чтобы она выкинула? Фра Тимотео охотно Оглашается помочь богатому человеку — по его словам, Господь °Добряет все, что приносит пользу людям. Отлучившись на минутку, Лигурио возвращается с известием, что надобность в отваре отпала, *™о девица выкинула сама — однако есть возможность совершить

другое доброе дело, осчастливив мессера Нича и его жену. Фра Тчмо-тео быстро прикидывает, что сулит ему затея, благодаря которой можно ждать щедрой награды и от любовника, и от мужа — причем оба будут ему благодарны по гроб жизни. Остается только уговорить Лукрецию. И фра Тимотео без особого труда справляется со своей задачей. Лукреция добра и простодушна; монах уверяет ее, что бродяга, возможно, не умрет, но раз опасность такая существует, нужно поберечь мужа. А прелюбодеянием это «таинство» никак нельзя назвать ибо совершится оно во благо семьи и по приказу супруга, которому должно повиноваться. Грешит не плоть, а воля — во имя продолжения рода дочери Лота некогда совокупились с собственным отцом, и никто их за это не осудил. Лукреция не слишком охотно соглашается с доводами духовника, а Сострата обещает зятю, что сама уложит

дочь в постель.

Лигурио спешит с радостной вестью к Каллимако, и тот велит Сиро отнести мессеру Нича пресловутую настойку мандрагоры — сладкое вино с пряностями. Но тут возникает затруднение: Каллимако обязан схватить первого попавшегося оборванца на глазах тупицы мужа — уклониться никак нельзя, ибо Нича может заподозрить неладное. Хитроумный паразит мгновенно находит выход: в роли Каллимако выступит фра Тимотео, а сам юноша, нацепив накладной нос и скривив на сторону рот, станет прогуливаться возле дома Лукреции. Все происходит в полном соответствии с планом: увидев переодетого монаха, Нича восторгается умением Каллимако менять внешность и голос — Лигурио советует положить в рот восковой шарик, но для начала дает навозный. Пока Нича отплевывается, на улицу выходит Каллимако в драном плаще и с лютней в руках — заговорщики, вооруженные паролем «Святой рогач», набрасываются на него и волокут в дом под радостные восклицания мужа.

На следующий день фра Тимотео, которому не терпится узнать, чем завершилось дело, узнает, что все счастливы. Нича с гордостью повествует о своей предусмотрительности: он самолично раздел и осмотрел уродливого бродягу, который оказался совершенно здоров и на удивление хорошо сложен. Убедившись, что жена и «заместитель» не отлынивают от своих обязанностей, он всю ночь беседовал с Со-стратой о будущем ребеночке — конечно, это будет мальчик. А оборванца пришлось чуть не пинками поднимать с постели; но, в общем-то, обреченного юношу отчасти даже жаль. Со своей стороны Каллимако рассказывает Лигурио, что Лукреция прекрасно поняла разницу между старым мужем и молодым любовником. Он ей во всем признался, и она увидела в этом Божье знамение — подобное могло произойти только по соизволению небес, поэтому начатое следует непременно продолжить. Беседу прерывает появление мессера Нича: он рассыпается в благодарностях великому доктору, а затем оба они вместе с Лукрецией и Состратой отправляются к фра Тимотео — благодетелю семьи. Супруг «знакомит» свою половину с Каллимако и приказывает окружить этого человека всяческим вниманием как лучшего друга дома. Покорная воле мужа Лукреция заявляет, что Каллимако будет их кумом, ибо без его помощи она никогда бы не понесла ребенка. А довольный монах предлагает всей честной компании вознести молитву за удачное завершение доброго дела.

Никколо Макиавелли (Niccolo Machiavelli)

1459-1527

Мандрагора (Mandragora)

Комедия (1518, опубл. 1524)

Действие происходит во Флоренции. Завязкой слркит беседа Каллимако со своим слугой Сиро, обращенная, по сути, к зрителям. Юноша объясняет, почему вернулся в родной город из Парижа, куда его увезли в десятилетнем возрасте. В дружеской компании французы4 и итальянцы затеяли спор, чьи женщины красивее. И один флорентиец заявил, что мадонна Лукреция, жена мессера Нича Кальфуччи, прелестью своей затмевает всех дам. Желая проверить это, Каллимако отправился во Флоренцию и обнаружил, что земляк ничуть не покривил душой — Лукреция оказалась даже прекраснее, чем он ожидал. Но теперь Каллимако испытывает неслыханные муки: влюбившись до безумия, он обречен томиться неутоленной страстью, поскольку совратить добродетельную Лукрецию невозможно. Остается только одна надежда: за дело взялся хитрец Лигурио — тот самый, что всегда является к обеду и постоянно клянчит деньги.

Лигурио жаждет угодить Каллимако. Поговорив с мужем Лукреции, он убеждается в двух вещах: во-первых, мессер Нича необыкновенно глуп, во-вторых, очень хочет иметь детишек, которых Бог все никак не дает. Нича уже советовался со многими докторами — все а один голос рекомендуют съездить с женой на воды, что совсем не по душе домоседу Нича. Сама же Лукреция дала обет отстоять сорок ранних обеден, но выдержала только двадцать — какой-то жирный священник стал приставать к ней, и с тех пор у нее сильно испортился характер. Лигурио обещает познакомить Нича со знаменитейшим врачом, недавно прибывшим во Флоренцию из Парижа, — по протекции Лигурио тот, быть может, и согласится помочь.

Каллимако в роли доктора производит на мессера Нича неизгладимое впечатление: он великолепно изъясняется по-латыни и в отличие от прочих врачей демонстрирует профессиональный подход к делу: требует принести мочу женщины, дабы выяснить, в состоянии ли она иметь детей. К великой радости Нича, вердикт выносится благоприятный: его супруга непременно понесет, если выпьет настойку мандрагоры. Это вернейшее средство, к которому прибегали французские короли и герцоги, но есть у него один недостаток — первая ночь смертельно опасна для мужчины. Лигурио предлагает выход: нужно схватить на улице какого-нибудь бродягу и подложить в постель к Лукреции — тогда вредное действие мандрагоры скажется на нем. Нича горестно вздыхает: нет, жена никогда не согласится, ведь эту набожную дуру пришлось уламывать даже для того, чтобы получить мочу. Однако Лигурио уверен в успехе: в этом святом деле просто обязаны помочь мать Лукреции Сострата и ее духовник фра Тимотео. Сострата с энтузиазмом уговаривает дочь — ради ребенка можно потерпеть, да и речь-то идет о сущем пустяке. Лукреция приходит в ркас: провести ночь с незнакомым мужчиной, которому придется заплатить за это жизнью, — как можно решиться на такое ? В любом случае она не пойдет на это без согласия святого отца.

Тогда Нича и Лигурио отправляются к фра Тимотео. Для начала Лигурио запускает пробный шар: одна монашка, родственница мессера Кальфуччи, по случайности забеременела — нельзя ли дать бедняжке такого отвара, чтобы она выкинула? Фра Тимотео охотно соглашается помочь богатому человеку — по его словам, Господь одобряет все, что приносит пользу людям. Отлучившись на минутку, Лигурио возвращается с известием, что надобность в отваре отпала, ибо девица, выкинула сама — однако есть возможность совершить другое доброе дело, осчастливив мессера Нича и его жену. Фра Тимо-тео быстро прикидывает, что сулит ему затея, благодаря которой можно ждать щедрой награды и от любовника, и от мужа — причем оба будут ему благодарны по гроб жизни. Остается только уговорить Лукрецию. И фра Тимотео без особого труда справляется со своей задачей. Лукреция добра и простодушна: монах уверяет ее, что бродяга, возможно, не умрет, но раз опасность такая существует, нужно поберечь мужа. А прелюбодеянием это «таинство* никак нельзя назвать, ибо совершится оно во благо семьи и по приказу супруга, которому должно повиноваться. Грешит не плоть, а воля — во имя продолжения рода дочери Лота некогда совокупились с собственным отцом, и никто их за это не осудил. Лукреция не слишком охотно соглашается с доводами духовника, а Сострата обещает зятю, что сама уложит дочь в постель.

Лигурио спешит с радостной вестью к Каллимако, и тот велит Сиро отнести мессеру Нича пресловутую настойку мандрагоры — сладкое вино с пряностями. Но тут возникает затруднение: Каллимако обязан схватить первого попавшегося оборванца на глазах тупицы мужа — уклониться никак нельзя, ибо Нича может заподозрить неладное. Хитроумный паразит мгновенно находит выход: в роли Каллимако выступит фра Тимотео, а сам юноша, нацепив накладной нос и скривив на сторону рот, станет прогуливаться возле дома Лукреции. Все происходит в полном соответствии с планом: увидев переодетого монаха, Нича восторгается умением Каллимако менять внешность и голос — Лигурио советует положить в рот восковой шарик, но для начала дает навозный. Пока Нича отплевывается, на улицу выходит" Каллимако в драном плаще и с лютней в руках — заговорщики, воорркенные паролем «Святой рогач», набрасываются на него и волокут в дом под радостные восклицания мужа.

На следующий день фра Тимотео, которому не терпится узнать, чем завершилось дело, узнает, что все счастливы. Нича с гордостью повествует о своей предусмотрительности: он самолично раздел и осмотрел уродливого бродягу, который оказался совершенно здоров и на удивление хорошо сложен. Убедившись, что жена и «заместитель» не отлынивают от своих обязанностей, он всю ночь беседовал с Со-стратой о будущем ребеночке — конечно, это будет мальчик. А оборванца пришлось чуть не пинками поднимать с постели; но, в общем-то, обреченного юношу отчасти даже жаль. Со своей стороны Каллимако рассказывает Лигурио, что Лукреция прекрасно поняла разницу между старым мужем и молодым любовником. Он ей во всем признался, и она увидела в этом Божье знамение — подобное могло произойти только по соизволению небес, поэтому начатое следует непременно продолжить. Беседу прерывает появление мессера Нича: он рассыпается в благодарностях великому доктору, а затем оба они вместе с Лукрецией и Состратой отправляются к фра Тимотео — благодетелю семьи. Супруг «знакомит» свою половину с Каллимако и приказывает окрркить этого человека всяческим вниманием как лучшего друга дома. Покорная воле мужа Лукреция заявляет, что Каллимако будет их кумом, ибо без его помощи она никогда бы не понесла ребенка, А довольный монах предлагает всей честной компании вознести молитву за удачное завершение доброго дела.

Мандрагора» («Mandragora») (Комедия, возможно, была написана по случаю бракосочетания Аоренцо ди Пьетро Медичи — 1518; первая достоверно известная и прошедшая с большим успехом постановка в Венеции — 1522. Пер. Н. Томашевского)

«Мандрагора» открывает традицию жанра комедии нравов в эпоху Возрождения. Неоднократно переводилась на русский язык, в том числе А. Н. Островским.

Лигурио (Ligurio) — приживал, по своему театральному амплуа, «паразит», роль которого, однако, перерастает эти первоначальные рамки и становится центральной во всей пьесе. Именно он приходит на помощь Каллимако и наилучшим образом устраивает его отношения с прекрасной Лукрецией. Каллимако — тридцатилетний человек, которого два десятка лет тому назад опекуны увезли из родной Флоренции в Париж, откуда он теперь и возвращается, увлеченный рассказами о небывалой красоте молодой дамы Лукреции. Кроме того что она хороша собой, она, как выясняется, добродетельна, и хотя Лукреция едва ли любит Ничу, своего богатого простофилю мужа, но склонить ее к измене представляется почти невозможным. За это берется Л., о чем Каллимако рассказывает своему слуге Сиро: «Ты знаешь Лигурио, того, что вечно норовит подкормиться за моим столом? Когда-то он был поверенным по брачным делам, а потом стал прихлебателем в богатых домах. Но поскольку человек он презабавный, то вот мессер Нича и свел с ним дружбу, и Лигурио вечно над Ничей подтрунивает. И хотя Нича за свой стол его не сажает, но иной раз ссужает его деньжишкой. Я нарочно сдружился с Лигурио и открылся в своих чувствах к Лукреции. Лигурио поклялся помогать мне руками и ногами» (I, 1).

Первый план Л. — заманить Лукрецию на воды, где нравы вольнее, где устраиваются разного рода увеселения. Однако в этом плане есть и свои недостатки; «Ты же знаешь, — объясняет Л. Каллимако, — что на эти воды съезжается народ разный и вполне может сыскаться человек, которому мадонна Лукреция понравится так же, как тебе, да к тому же он окажется еще богаче тебя, да и привлекательнее» (I, 3). Это тем более вероятно, что Каллимако выигрывает лишь на фоне Ничи, чью глупость вполне уравновешивает своей беспомощностью. Без Л. он как без рук Л. решает, что поездка на воды не понадобится, если Каллимако удастся сыграть роль врача, приглашенного к Лукреции с тем, чтобы рекомендовать ей верное средство зачать ребенка: шесть лет она в браке, а детей нет. План Л. состоит в том, что Каллимако пропишет питье для Лукреции и объяснит Ниче, что «тот, который переспит с ней после снадобья, умрет ровно через восемь дней...» (II, 6). Ничу это, естественно, не устраивает, но ему советуют пожертвовать жизнью какого-либо подгулявшего молодчика, которого можно будет отловить на окрестных улицах и, завязав предварительно глаза, препроводить в постель к Лукреции. Нича быстро сдается. Лукрецию принуждают согласиться, заручившись одобрением ее матери и советами подкупленного священника. Все происходит так, как задумал Л: Каллимако, переодетый пьяным прохожим, попадает к Лукреции и уславливается с нею о дальнейших встречах. Начало любви достойно того, кто помог ей осуществиться. Дальнейшее течение любви, вероятно, будет таким же, каким было ее начало. Цель достигнута, но опорочена способствовавшими ее достиже-нию средствами. В этом случае сразу Же вспоминается тот факт, что Комедия Макиавелли последовала за его «Государем» и может быть рас

смотрена как приложение тех же принципов, только не к сфере политической, а к сфере частной жизни. Л., разумеется, не правитель, а всего лишь «паразит», но превращающийся в того, кто правит, без чьего вмешательства не делаются дела. Не пародия ли он на Государя, не ироническое ли подтверждение вынужденности обращаться к безнравственным средствам в обществе, лишенном как нравственных идей, так и нравственных людей? Каковы люди, таковы и средства, приносящие успех, таков и тот, кто способен добиться успеха. Во всяком случае, с помощью Л. Каллимако добивается любви, но с его же помощью это чувство, с которого когда-то начиналась эпоха Возрождения, оказывается теперь опороченным и лишенным своего достоинства.

Тирсо де Молина

(Tirso de Molina)

(1581?—1648) — псевдоним одного из крупнейших испанских драматургов XVII в. Монах ордена мерседариев; носил монашеское имя Габриэль Тельес (Gabriel Tellez); светское имя драматурга точно не известно. В своей книге «Толедские виллы» (1624) он сообщает, что написал к тому времени 400 пьес, из которых до нас дошло около 80. При этом атрибуция более десятка пьес достаточно сомнительна: сохранилось совсем немного манускриптов пьес Т., поэтому авторитетными считаются пять томов прижизненного издания комедий Т, охватывающих далеко не все известные тексты. Но и с включенными в это издание пьесами не все гладко, поскольку в предисловии ко второму тому автор утверждает, что из вошедших в него двенадцати комедий его перу принадлежат только четыре. Критикам до сих пор не удалось прийти к единому мнению относительно причин, побудивших его сделать подобное заявление, а между тем именно в этот том входят такие шедевры, как «Влюбленные из Теру-эля» и «Осужденный за недостаток веры». Кроме пьес он создал два сборника новелл, упомянутую выше книгу «Толедские виллы» и «Развлекая поучать» (1635); как и большинство испанских драматургов XVII в. Т. пописывал стихи. Наконец, в течение многих лет он был хронистом своего ордена. Наибольшей известностью пользуются такие пьесы Т., как «Севильский озорник», «Аон Хиль — зеленые штаны», «Стыдливый во дворце», «Благочестивая Марта», трилогия о Святой Хуане и братьях Писарро; кроме перечисленных, значительный интерес представляют такие пьесы, как «Месть Фамари» и «Мудрость женщины».

*Севилъский озорник и Каменный гость» («El burlador de Sevitla у Convidado de piedra») (не позднее 1625. Пер. Ю. Корнеева)

Пьеса сомнительной атрибуции, опубликована в сборнике пьес разных авторов в 1630 г.; другой вариант пьесы с названием «Долгий срок вы мне даете», мало чем отличающийся от «Севильского озорника», был опубликован в 1660 г. Под

фамилией Кальдерона. Пьеса примечательна тем, что в ней впервые разработан так называемый донжуа-новский сюжет. Наиболее известные драматические переработки этого сюжета принадлежат перу Ж. Б. Мольера, Да Понте (либретто оперы Моцарта), А. С. Пушкина, А. Мюссе, X. Сорильи, Бодлера' А. К Толстого, Б. Шоу, Л. Украинки! Ростана, Валье-Инклана, М. де Уна-муно, М. Фриша, Ануя; в разное время донжуановский сюжет использовали в своих произведениях Гофман, Байрон, Мериме, Готье, Ж. Санд, Флобер, Мёрике, Аполлинер, Асо-рин, Чапек.

Дон Хуан Тенорио (Don Juan Tenorio) — центральный персонаж пьесы, имя которого впоследствии стало нарицательным. В «Севильском озорнике» Д X начинает свои «подвиги» в Неаполе, при королевском дворе, обманывая герцогиню Исабе-лу: воспользовавшись ночной темнотой, он соблазняет ее под видом ее возлюбленного, герцога Октавио. Зритель знакомится со свершившимся фактом — пьеса начинается в тот момент, когда Исабела, прощаясь с возлюбленным, зажигает свечу и обнаруживает обман. Немедленно следует и драматическая развязка ночного свидания: любовников застает за объяснением король и испанский посол, дядя Д X. дон Педро. Оставшись на мгновение наедине с дядей, герой открывается ему и получает возможность бежать. Дон Педро поддерживает обман, предоставляя всем вслед за Исабе-лой считать виновником ее бесчестья Октавио. Появление Д X на испанской земле весьма эффектно: его бесчувственное тело выносит > моря слуга Каталиной. Тут же выясняется, что, вопреки видимости»;

не

Каталинон спас Д. X.,

а, напротив, Д. X

выбился из сил, спасая Каталинона.

Открыв глаза на берегу моря, герой

видит перед собой рыбачку Тисбею

и немедленно принимается за

соблазнение. Решающей для Тисбеи

становится его клятва жениться на

ней. Добившись своего, Д. X.

спешно

скрывается, оставляя Тисбею

оплакивать свою доверчивость. Далее

следует севильский эпизод с доньей

Анной де Ульоа, добавляющий

прихотливости сюжету. Кастильский

король предназначает ее в жены

Д. X.,

однако Анна любит друга Д X,

маркиза де ла Мота, и собирается

выйти замуж только за него. К

тому же к приезду Д. X.

при кастильском дворе становится

известно о

неаполитанском скандале. Поэтому

король решает женить Д. X.

на Исабеле

и немедленно отправить в изгнание,

а донью Анну отдать в жены

Октавио. Д. X.

встречается на улицах

Севильи с Октавио, прибывшим

к королевскому двору объясняться;

тот, очевидно, еще не знает о

роли Д. X

в его истории, и поэтому

весьма любезен. Затем следует встреча

с маркизом де ла Мота, рассказывающим

Д. X,

как другу, о своей

любви к донье Анне и о предстоящем

ее браке с неизвестным соперником.

В следующей сцене некая женщина

передает Д. X.

через решетку

записку для маркиза. Вскрыв письмо,

Д. X

узнает о назначенном на

одиннадцать часов свидании, которое

должно закрепить союз возлюбленных.

Решив воспользоваться уловкой,

использованной им с Исабелой,

Д X

передает маркизу послание на словах,

изменив при этом час встречи — маркиз

должен прийти в двенадцать.

Ничего не подозревающий

маркиз сам показывает ему дом

возлюбленной, а потом дает свой

плащ, чтобы Д. X

мог подшутить

на досуге над другой женщиной.

Анна обнаруживает обман, и на

ее крики прибегает отец, дон Гонсало;

Д. X.

убивает его, чтобы скрыться,

не забыв, впрочем, вернуть плащ

маркизу. Симметричность этого

эпизода и неаполитанского дополняется

тем, что подозрение падает на маркиза,

а его арест производит отец Д.

X,

дон Диего (в Неаполе разбирательство

вел дядя героя). Вслед

за этим Д. X.

уводит из-под венца

крестьянку Аминту, соблазнив ее

своей знатностью и богатством и, как

и Тисбее, поклявшись на ней жениться.

Однако на горизонте сгущаются

тучи: по дороге в Севилью Исабела

встречает Тисбею, направляющуюся к

королю искать правосудия,

а в следующей сцене выясняется,

что и Октавио, и маркиз де ла Мота

узнали, кто над ними посмеялся.

Впрочем, Д X

уже достиг последней

точки своего бесславного пути: оказавшись

случайно перед украшенной

каменной статуей могилой убитого им

дона Гонсало и решив посмеяться

над обещанным в эпитафии

возмездием, он приглашает изваяние

на ужин. Оно приходит и, в свою

очередь, просит Д. X.

отужинать

на могиле. Король же в это время

занят приглушением скандала:

еще не зная о невиновности маркиза,

он решает его простить и женить

на донье Анне; а в дополнение к

свадьбе Исабелы и Д X,

которого он,

чтобы Исабела не переживала потерю

герцогского титула, делает графом,

подбирает жену и Октавио. Октавио,

впрочем, встречает прибывшую

с жалобой Аминту и видит в ее рассказе

орудие мести. Но пока все

идет своим чередом, и свадьба Д.

X

и Исабелы должна состояться на следующий

вечер, только Д. X.,

прежде

чем идти во дворец, отправляется

на могилу дона Гонсало.

не

Каталинон спас Д. X.,

а, напротив, Д. X

выбился из сил, спасая Каталинона.

Открыв глаза на берегу моря, герой

видит перед собой рыбачку Тисбею

и немедленно принимается за

соблазнение. Решающей для Тисбеи

становится его клятва жениться на

ней. Добившись своего, Д. X.

спешно

скрывается, оставляя Тисбею

оплакивать свою доверчивость. Далее

следует севильский эпизод с доньей

Анной де Ульоа, добавляющий

прихотливости сюжету. Кастильский

король предназначает ее в жены

Д. X.,

однако Анна любит друга Д X,

маркиза де ла Мота, и собирается

выйти замуж только за него. К

тому же к приезду Д. X.

при кастильском дворе становится

известно о

неаполитанском скандале. Поэтому

король решает женить Д. X.

на Исабеле

и немедленно отправить в изгнание,

а донью Анну отдать в жены

Октавио. Д. X.

встречается на улицах

Севильи с Октавио, прибывшим

к королевскому двору объясняться;

тот, очевидно, еще не знает о

роли Д. X

в его истории, и поэтому

весьма любезен. Затем следует встреча

с маркизом де ла Мота, рассказывающим

Д. X,

как другу, о своей

любви к донье Анне и о предстоящем

ее браке с неизвестным соперником.

В следующей сцене некая женщина

передает Д. X.

через решетку

записку для маркиза. Вскрыв письмо,

Д. X

узнает о назначенном на

одиннадцать часов свидании, которое

должно закрепить союз возлюбленных.

Решив воспользоваться уловкой,

использованной им с Исабелой,

Д X

передает маркизу послание на словах,

изменив при этом час встречи — маркиз

должен прийти в двенадцать.

Ничего не подозревающий

маркиз сам показывает ему дом

возлюбленной, а потом дает свой

плащ, чтобы Д. X

мог подшутить

на досуге над другой женщиной.

Анна обнаруживает обман, и на

ее крики прибегает отец, дон Гонсало;

Д. X.

убивает его, чтобы скрыться,

не забыв, впрочем, вернуть плащ

маркизу. Симметричность этого

эпизода и неаполитанского дополняется

тем, что подозрение падает на маркиза,

а его арест производит отец Д.

X,

дон Диего (в Неаполе разбирательство

вел дядя героя). Вслед

за этим Д. X.

уводит из-под венца

крестьянку Аминту, соблазнив ее

своей знатностью и богатством и, как

и Тисбее, поклявшись на ней жениться.

Однако на горизонте сгущаются

тучи: по дороге в Севилью Исабела

встречает Тисбею, направляющуюся к

королю искать правосудия,

а в следующей сцене выясняется,

что и Октавио, и маркиз де ла Мота

узнали, кто над ними посмеялся.

Впрочем, Д X

уже достиг последней

точки своего бесславного пути: оказавшись

случайно перед украшенной

каменной статуей могилой убитого им

дона Гонсало и решив посмеяться

над обещанным в эпитафии

возмездием, он приглашает изваяние

на ужин. Оно приходит и, в свою

очередь, просит Д. X.

отужинать

на могиле. Король же в это время

занят приглушением скандала:

еще не зная о невиновности маркиза,

он решает его простить и женить

на донье Анне; а в дополнение к

свадьбе Исабелы и Д X,

которого он,

чтобы Исабела не переживала потерю

герцогского титула, делает графом,

подбирает жену и Октавио. Октавио,

впрочем, встречает прибывшую

с жалобой Аминту и видит в ее рассказе

орудие мести. Но пока все

идет своим чередом, и свадьба Д.

X

и Исабелы должна состояться на следующий

вечер, только Д. X.,

прежде

чем идти во дворец, отправляется

на могилу дона Гонсало.

Предлагаемый

ему ужин вполне символичен:

вместо еды подают мерзких

гадов, а вино заменяет уксус.

Напоследок Д. X.

принимает возмездие

из рук каменной статуи: командор

просит Д. X.

подать ему руку,

и того охватывает жар адского

пламени. Теперь Д. X.

не прочь был

бы покаяться и получить отпущение

грехов, но время уже ушло. При

дворе между тем происходит окончательное

разоблачение Д. X.;

король

приказывает схватить и казнить

его, и даже дон Диего не пытается

заступиться за сына. Именно в

этот момент появляется Каталиной

(слуга Д X.)

с известием о его ужасном

конце.

Предлагаемый

ему ужин вполне символичен:

вместо еды подают мерзких

гадов, а вино заменяет уксус.

Напоследок Д. X.

принимает возмездие

из рук каменной статуи: командор

просит Д. X.

подать ему руку,

и того охватывает жар адского

пламени. Теперь Д. X.

не прочь был

бы покаяться и получить отпущение

грехов, но время уже ушло. При

дворе между тем происходит окончательное

разоблачение Д. X.;

король

приказывает схватить и казнить

его, и даже дон Диего не пытается

заступиться за сына. Именно в

этот момент появляется Каталиной

(слуга Д X.)

с известием о его ужасном

конце.

Образ Д X. в самом выгодном свете демонстрирует эстетические возможности характера, функционирующего и раскрывающегося исключительно в интенсивном сценическом действии: он чрезвычайно динамичен и ярок и, несмотря на дистанцию во времени и многократно отобранный сюжет, по-прежнему способен поразить воображение публики. С другой стороны, и это тоже связано с преимущественным вниманием к действию — в пьесе практически не раскрывается мотивация поступков главного героя, он лишь произносит по ходу дела несколько общих фраз о молодости и любви, носящих явно условный характер, и демонстрирует определенную гордость своим прозвищем. Эту особенность пьесы нельзя назвать недостатком: сочетание яркости и загадочности сюжета никоим образом не умаляло его привлекательности в глазах последующих интерпретаторов. Отказ от конкретизации мотивировок придал образу Д X., наряду с потенциальной аллегоричностью, емкость и пластичность: оказалось, что он легко приспосабливается к различным идеологическим и эстетическим моделям. Вместе с тем нельзя сказать, чтобы смысловая и эстетическая нагрузка образа, созданного Тирсо, осталась невнятной. Ключи к пониманию пьесы решительно вынесены в два существующих варианта ее названия. Испанское el burlador, лишь отчасти передаваемое русским словом «озорник», обозначает не безобидного шутника, а насмешливого циника; Д X. же неоднократно настаивает на том, что полученное им прозвище раскрывает истинные пружины его действий. Второе название («Долгий срок вы мне даете» — эта фраза много раз повторяется в пьесе) подчеркивает легкомысленность, приводящую героя в конечном счете к гибели: Д X. отказывается покаяться в своих грехах не из бунтарства или неверия, он просто убежден, что смерть далеко и у него еще будет время. Собственно, в последние мгновения жизни он требует священника, чтобы получить отпущение грехов, но «долгий срок» закончился, и отсрочки быть не может. Подобрав два таких характерных штриха для создаваемого образа, Тирсо в остальном стремится к его типизации, а не конкретизации. Динамика эпизодов превращает легкомысленного повесу в само воплощение греха: демонстрируя все более жестокие и подлые формы обмана, герой постепенно переходит к оскорблению таинств и святынь. Наказание настигает его лишь после того, как он надругался над всеми установлениями, божественными и человеческими. В образе Д X. Тирсо нашел очень выразительную форму представления теологической концепции греха: грех как соблазн. Благодаря этому автор без заметного насилия над темой сумел показать и заразительность греха — вновь и вновь соблазняясь сам, Д. X. не только не любит соблазняемых им женщин, он не всегда испытывает к ним и, выражаясь современным языком, сексуальное влечение. Соблазн в его случае носит преимущественно интеллектуальный характер: его в первую очередь привлекает возможность посмеяться над ближним, «забавность» задуманного обмана. Не нейтральна в теологическом отношении и склонность к злым шуткам: первым, и самым большим, насмешником в мире был дьявол. Эта ассоциация вскрывает в поступках героя «корень зла». Но особенно ярко Тирсо передает взрывную, импульсивную природу соблазна: герою достаточно взглянуть на женщину или даже услышать о ней, чтобы желание «сыграть шутку» подчинило себе полностью его сознание и волю. Коллизия с доньей Анной, когда Д. X. бездумно обманывает доверие отца и короля и вполне сознательно обманывает своего друга, показывает, что под действием соблазна Д. X. забывает даже о чести, имеющей для него в других ситуациях исключительное значение: в конце концов именно боязнь «потерять лицо», прослыть трусом заставляет Д. X, уже чувствующего неладное, принять приглашение статуи дона Гонсало и одновременно не позволяет ему хоть чем-то проявить естественное беспокойство и благоразумие. Это очень интересный дополнительный штрих к характеру Д. X.: в конечном счете именно специфически понимаемая отвага, неразрывно связанная в представлении героя с честью и дворянским достоинством, не позволяет ему вовремя покаяться. Перед нами не просто суждение автора-монаха о современных ему светских

ценностях. Эта деталь придает образу историческую конкретность и превращает абстрактную аллегорию в характеристику своеобразного взгляда на мир, характерного для XVII в.: Д. X. считает делом чести видеть в жизни не более чем игру. Игровое отношение к жизни, как и тема соблазна, раскрывается в пьесе с двух сторон: во-первых, возможность «сыграть шутку», как уже говорилось, заставляет героя пренебрегать всеми нравственными и социальными императивами. Трудно переоценить значение образа маркиза де ла Мота для характеристики Д Xj традиционно считается, что в иерархии человеческих взаимоотношений Тирсо ставил дружбу значительно выше любви. Любовь во многих пьесах драматурга носит характер условный, выступает формальным двигателем сюжета к свадебной развязке. Тема дружбы, напротив, всегда проблемна, и трактовки ее колеблются между самопожертвованием во имя дружбы и предательством. Особое отношение Тирсо к дружбе в обсуждаемой пьесе находит выражение, в частности, в том, что в отличие от ставших жертвами обмана женщин маркиз ничем не согрешил и пострадал от Д. X. именно из-за доверия к другу. Этот эпизод, как никакой другой, доказывает нам, что Л X. творит осознанное зло и крайне заостряет проблему игрового отношения к жизни, поставленную в образе главного героя: самоценная игра стирает грани между добром и злом, уничтожает все человеческие чувства в герое. Не случайно и то, что к гибели героя приводит соблюдение правил игры: статуя бросает ему вызов и тем самым окончательно определяет его судьбу. Таким образом, прихотливый конец позволяет

автору

«воплотить» одну из основных

идей пьесы: Д. X.

погибает, в прямом

и в переносном смысле, «от игры»;

она губит его душу, она же, в

земном плане бытия, расставляет ему

роковую ловушку. Но и это еще не

все: перспектива игры оправдывала,

с точки зрения героя, нарушение

правил, связывающих людей в повседневной

жизни; статуя тоже достигает

своей цели, нарушая правила

игры: пообещав Д. X.,

что рукопожатие

не причинит ему вреда, изваяние

немедленно нарушает обещание

и убивает его. В основе эпизода

лежит традиционное представление

о «воздаянии по грехам»: Д X.

многократно

давал ложную клятву, поэтому

и сам оказывается жертвой такой

же ложной клятвы. Однако в перспективе

исторически конкретного

взгляда на мир и это общее место

обретает специфическое и несколько

неожиданное значение: в мире

тотальной игры нет правил, поскольку

каждый игрок играет по своим

собственным. В перспективе дальнейшей

судьбы образа Д. X.

нельзя

не признать, что игровое начало

и диктуемый им артистизм грехов

героя в немалой степени подогревали

к нему интерес и будоражили

воображение. Многократное

повторение ситуации соблазнения,

в сочетании с восприятием жизни как

грандиозной игры, позволяет

автору остро и недвусмысленно

поставить проблему ответственности,

которая в других сюжетах,

трактующих тему погибели/спасения

души, отходила на второй

план, перед животрепещущей проблемой

благодати. Решительное исключение

темы благодати из предлагаемой

разработки темы погибели

души в контексте испанского

театра XVII

в. недвусмысленно характеризует

главного героя: мы име-

автору

«воплотить» одну из основных

идей пьесы: Д. X.

погибает, в прямом

и в переносном смысле, «от игры»;

она губит его душу, она же, в

земном плане бытия, расставляет ему

роковую ловушку. Но и это еще не

все: перспектива игры оправдывала,

с точки зрения героя, нарушение

правил, связывающих людей в повседневной

жизни; статуя тоже достигает

своей цели, нарушая правила

игры: пообещав Д. X.,

что рукопожатие

не причинит ему вреда, изваяние

немедленно нарушает обещание

и убивает его. В основе эпизода

лежит традиционное представление

о «воздаянии по грехам»: Д X.

многократно

давал ложную клятву, поэтому

и сам оказывается жертвой такой

же ложной клятвы. Однако в перспективе

исторически конкретного

взгляда на мир и это общее место

обретает специфическое и несколько

неожиданное значение: в мире

тотальной игры нет правил, поскольку

каждый игрок играет по своим

собственным. В перспективе дальнейшей

судьбы образа Д. X.

нельзя

не признать, что игровое начало

и диктуемый им артистизм грехов

героя в немалой степени подогревали

к нему интерес и будоражили

воображение. Многократное

повторение ситуации соблазнения,

в сочетании с восприятием жизни как

грандиозной игры, позволяет

автору остро и недвусмысленно

поставить проблему ответственности,

которая в других сюжетах,

трактующих тему погибели/спасения

души, отходила на второй

план, перед животрепещущей проблемой

благодати. Решительное исключение

темы благодати из предлагаемой

разработки темы погибели

души в контексте испанского

театра XVII

в. недвусмысленно характеризует

главного героя: мы име-

ем дело со «злодеем», а не с безвольным или легкомысленным грешником. Отсутствие мотива благодати формирует специфическую перспективу для всей пьесы в целом: не один только Д. X всецело отвечает за свои поступки и сознательно предается пороку, но и все обманутые им женщины не случайно оказываются в плачевном положении. Все они в той или иной форме подвластны греху, и именно на греховных струнах их душ играет Д. X Неочевидная на первый взгляд греховность Исабелы оттеняется бдительностью доньи Анны, мгновенно распознавшей подлог в аналогичной ситуации. Второй, почти симметричный эпизод заставляет публику почувствовать, что Исабела обманулась, потому что стремилась не столько к «честной любви», как к самим любовным ласкам и к чести стать избранницей герцога. Гораздо более прозрачные эпизоды с Тисбеей, поплатившейся за гордыню, и Амин-той, пострадавшей из-за честолюбия, не требуют специальной расшифровки.

Жесткая религиозно-моральная трактовка образа Д X. Тирсо, его бескомпромиссная в этом отношении одномерность придают особую остроту и яркость позднейшим переосмыслениям этого характера. Восприняв донжуановскую тему через посредство итальянского театра, Мольер сохранил в своей пьесе религиозную ее трактовку. Однако под его рукой значительно усилилась историческая конкретность образа, при этом достаточно традиционная проблема греховности сменилась более актуальной проблематикой, связанной с неверием, а игровое отношение к жизни превратилось в цинизм, находящий выражение в склонности к лицемерию. В связи с этим моралистическая направленность пьесы Мольера заметнее, а образ главного героя отличает несколько неожиданная для эпохи объемность: французский комедиограф значительно приглушил «женскую тему», одновременно открыв для своего героя новые сферы приложения его греховной натуры. Многообразность проявлений характера Дон Жуана и достаточно прозрачная связь его рассуждений с образом мыслей «либертинов» подтолкнула последующие эпохи, и в первую очередь романтиков, к полному переосмыслению этой фигуры. Именно в многочисленных трактовках эпохи романтизма Д. X. приобретает привычные для нас черты воплощенного духа любви и свободы. На первый план выходят неуемная энергия, жизнелюбие и динамичность героя. Он превращается в непримиримого борца с косностью и ханжеством светского общества всех времен и народов, не устающего отстаивать идеал подлинных, пусть и не всегда морально приемлемых чувств. Как бы ни оценивали отдельные авторы характер Д. X., комплекс качеств, увиденных в нем эпохой романтизма, заставляет смотреть на него, по меньшей мере, со снисхождением. В XX в. миф о Дон Жуане открывает поистине безграничные возможности для постановки проблемы интерпретаций как текстов, так и событий.

Донья Анна де Ульоа (Dona Ana de Ulloa). Роковая роль этой героини в жизни дона Хуана подчеркивается в пьесе Тирсо де Молины тем фактом, что, единственная из пострадавших от руки героя женщин, она ни разу не появляется на сцене. Это превращает ее, с одной стороны, в обобщающую фигуру — не следует забы-

вать, что остальные героини получают целый ряд конкретизирующих характеристик, — в ее лице дон Хуан оскорбляет женщину вообще и всех женщин. С другой стороны, подчеркнутое отсутствие на сцене доньи Анны задает символическую трактовку статуи дона Гонсало: в значительной степени именно условность этого женского образа делает из изваяния фигуру смерти. Определенную роль тут играет сложившаяся в испанском театре XVII в. традиция выводить на сцену саму смерть в образе женской фигуры, скрытой покрывалом Именно к этому топо-су отсылает публику встреча героя с невидимой зрителям женщиной, недвусмысленно предвещая смерть дона Хуана, а его гибель от рукопожатия статуи превращая в зримое воплощение топоса «встречи со смертью».

Каменный гость (Convidado de Pie-dra) — неизменный спутник дона Хуана практически по всем перевоплощениям сюжета. В пьесе Тирсо де Молины это статуя отца доньи Анны, дона Гонсало де Ульоа, убитого доном Хуаном после неудачной попытки соблазнить донью Анну. Один из самых интересных и загадочных образов не только творчества Тирсо, но и всего испанского театра XVII в. Это единственный иррациональный, не поддающийся до конца расшифровке персонаж рассудочной и жестко выстроенной в целом пьесы. Нельзя далее с уверенностью сказать, связан ли он с адскими или небесными силами: ему не нужен свет, потому что он, по собственным словам, осенен благодатью, но ужин, который он представляет как привычный для себя, несет исключительно адскую символику. С уверенностью можно лишь

сказать, что он олицетворяет все преступления дона Хуана. С этим образом больше, чем с каким-либо другим, связан налет мифичности, отличающий сюжет. Вместе с тем в полном соответствии с поэтикой испанского театра XVII а образ несет в пьесе совершенно определенную функцию. Наказание дона Хуана приходит из ада, которому он практически всю жизнь служил, и подобно его греху: как он обманывал одну за другой женщин, встречавшихся на его пути, так и Каменный гость обманывает его, дав слово, что не причинит ему вреда, как раз перед тем как утащить его в ад. Именно фигура Каменного гостя и связанная с ним сюжетная линия породила представление о фольклорном происхождении сюжета в целом. В Испании достаточно широкое распространение имел романсный сюжет о повесе, дошедшем в своем легкомыслии до того, что пригласил на ужин покойника. Фольклор предлагает два варианта разрешения ситуации: благополучный — грешник раскаивается; и печальный — он губит свою душу. Пересказ этого сюжета позволяет заключить, что фольклорные мотивы играют в пьесе не более чем вспомогательную роль.

Каталинон (Catalinon). Образ слуги дона Хуана в пьесе Тирсо де Молины не отличается яркостью позднейших интерпретаций. Он представляет собой достаточно традиционную реализацию типа «грасьосо» морализующего на тему поведения хозяина, не отличаясь, впрочем особым остроумием. Восприятие к! кажется не всегда последовательным: он не прочь посмеяться над Тисбеей и Аминтой, жалеет маркиза де ла Мота и боится статуи дона Гонсало. Однако схематичный пересказ вскрывает функциональность этой фигуры — он призван подталкивать зрительскую реакцию: и Тисбея, и Аминта не без греха в отличие от маркиза, а статуя представляет потусторонний мир, что и вызывает страх К. При этом автор придает своему персонажу ровно столько характерных черточек, чтобы публика не могла с ним полностью солидаризироваться: К. неумен, трусоват и подловат. Эти его черты вскрывают интересную сторону поэтики пьесы — автор лишь подталкивает зрителя к размышлениям, выводы же ему как будто никакие не навязывает.

Марло, Кристофер

(Marlowe, Chistopher)

(1564—1593) — английский поэт и драматург, создатель ряда титанических трагедийных характеров, ставших классическими. Получил образование в Кембридже. Автор трагедий «Ацдона, царица Карфагена» («The Tragedie of Dido, Queene of Carthage», публ. 1594), написанной совместно с Томасом Нэшем в студенческие годы; текст выполнен десятисложником; двухчастного де-сятиактного «Тамерлана Великого» («Tamburlaine the Great», I часть — не позже 1587, II часть — в следующем году; публ. 1590), «Мальтийский еврей» («The Jew of Malta», не публиковалась до 1633), «Эдуард II» («Edward II», публ. 1594) и относящихся к последним годам жизни произведений «Парижская резня» («Massacre at Paris»), «Трагическая история доктора Фауста», («The Tragical Historie of Doctor Faustus», публ. 1604). Из поэтических произведений наиболее интересна незаконченная поэма «Геро и Леандр» («Него and Leandr», публ. 1598).

«Тамерлан Великий* («Tamburhi-пе the Great»)

(Трагедия, 1 ч. не позже 1587, 11ч. в следующем году; публ. 1590. Пер. 1ч. — Э. Аитцкой, II ч. — Е. Полонской)

Тамерлан (Tamburlain) — великий полководец, не знающий поражений, могучий и непобедимый, который говорит о том, что он пришел в этот мир карать тиранов и деспотов. Т. одерживает победы над многими монархами и сам становится жестоким и беспощадным. О природе сил, берегущих Т., спорят персонажи пьесы. Его называют адским божеством. Придворный персидского двора Ортигий, не зная, к чему склониться, говорит. «Бог, или Дьявол, или дух земли, / Кто б ни был он, откуда б ни пришел / И под какой звездою ни родился — / Сраженья с ним спокойно будем ждать / <...> Будь он посланцем ада иль небес». Сам Т. говорит о себе как о «сыне пастуха, при чьем рожденье чудный знак явили небеса, / Соединив светила, что враждебны / Всегда друг другу от начала века». Эти слова содержат разгадку того, о чем размышляют многие в ходе пьесы. Судьба Т. — это судьба человека, в котором объединено божественное и греховное, земное. Т. выбирает путь к утверждению земного благополучия, и это в нем нравится его сподвижникам. Его верный соратник Теридам говорит. «Поэтому я дружен с Тамерланом: / Он, как земля, огромен и устойчив. / И, не мечтая о небесных высях, / Идет к земному счастью напролом». И все же Т. поддерживает миф о своей богоизбранности. «Подчинены мне жребии людские, / Я управляю колесом фортуны». «Небеса благословили / Высокие деянья Тамерлана», — говорит он о себе. Знаком его защищенности высшими силами становится то, что он, как об этом говорится в пьесе, никогда не был ранен в многочисленных сражениях «Могучий муж, попробуй прикоснуться / Мечом к моей заговоренной коже, — / И сам Юпитер длань с небес прострет, / И отвратит удар твой от меня». «Я с войском обошел вокруг земли / И не был ранен ни в одном сраженье, / Нигде не потерял ни капли крови», — говорит Т. своим сыновьям, перед тем как преподать им урок мужества и нанести себе ранение в знак того, что не следует бояться ни боли, ни вида крови. К.Марло творит миф о Т., о котором известно, что он был ранен стрелами, и следы ранения сохранились на плечевой кости и на указательном пальце правой руки. Движения правой руки были у легендарного полководца ограничены, к тому же он был хром, что запечатлено в его имени — Тимур-хромец (Тамерлан). Эти сведения могли быть известны англичанам, поскольку Англия XIV в. находилась в дружеских отношениях с Т. Английский рыцарь Джон Мандевиль совершил в XIV в. путешествие на Восток, а Тимур и его сын Мираншах вели дипломатическую переписку с Генрихом IV.

Подобно тому как в Т. объединены силы Тьмы и силы Света, знаменуя своим сплетением земную его природу, в пьесе ему сопутствуют три цвета: белый, черный и красный. Белый цвет присутствует при описании красоты Зенократы, дочери египетского султана (а не фараона! Soldan of Egipt), которую Т. делает своей женой. Она белее снегов на скифских курганах. Т. обещает умчать ее в белых санях, впряженных в молочных оленей. Этим же цветом описывается сияние светил, и он же является цветом пощады.

Сочетание белого и красного станет символом доблести поверженного врага, сопутствует описанию битвы. Эти же цвета повторены в цвете волос Т. и его сыновей. У Т. «волос упрямых огненные пряди» (в оригинале: anber hair — янтарные волосы). У трех сыновей Т. «кудри белы и легки, как пух». По мнению Т., «нет в них той воинственности грозной, / Которая его сынам пристала. / Смесь воздуха с водой!» Он считает, что их волосы должны быть, «как иглы дикобраза, / Черней смолы и жестки, словно сталь!». Портрет Т. несколько опоэтизирован К. Марло, но в целом соответствует тем сведениям, которые доходят о нем из исторических источников и подтверждены М. Герасимовым, реконструировавшим портрет Т. на основании находок при раскопках мавзолея Гур-Эмир, усыпальницы династии Тимуридов. У Тимура были широкие плечи, большая грудная клетка, относительно высокий рост, сильная атлетическая мускулатура, гордая посадка головы, крутой широкий лоб, четко моделированные ноздри, толстые, крепкие, энергично очерченные губы, резко очерченный подбородок. Волосы толстые, прямые, рыжие и темно-каштановые.

Черный цвет становится символом беспощадности и смерти. Правило Т. при осаде города — раскинуть белые шатры и штурмовать его на белых скакунах под белыми знаменами. Во второй день осады белый цвет палаток, лошадей и знамен меняется на красный. Если город не сдается, в третий день шатры, кони и штандарты становятся черными, и тогда Т. действует беспощадно, не принимая предложений о мире, переговорах или пощаде. Он не меняет своего правила, когда к нему с просьбой о пощаде приходят на третий день осады девушки Дамаска. Т. приказывает казнить их, выставить тела на городской стене и начинает штурм. К началу второй пятиактной части Т. начинает просто тонуть в крови, окрашивая весь мир вокруг себя в кроваво-красный цвет. Кровавым видит небо над Т. царь Иерусалимский: «Твоих успехов так неистов рост, / Что свод небесный, полный метеоров / Из сгустков крови, пролитой тобой, / Их вскоре на твои обрушит плечи, / И град кровавый череп твой пробьет. / Так наша кровь за нашу кровь отмстит». Но Т. вовсе не страшит ответная лавина смерти. Он готов штурмовать небеса и разбить светила, будто не понимая, что это значит остаться во тьме. Атмосфера вокруг Т. становится все мрачнее. Белый цвет уходит вовсе со смертью Зенократы, которой хоть изредка удавалось смягчать сердце неистового воителя. Даже верность ее памяти у Т. носит зловещий оттенок. Он не предает ее тело земле, а возит с собой, чтобы быть похороненным вместе с ней. (Ф. Арьес в книге «Человек перед лицом смерти» — рус. пер. 1991 — утверждает, что именно к концу XVI в. относится появление стремления людей жить и быть похороненными рядом с могилами своих близких.) Т. в своей жажде власти становится просто чудовищем, о чем ему все чаще говорят поверженные им противники: «Чудовище! Сам повелитель ада / Не ведает жестокости такой, / Такою горькой злобой не пылает», «Чудовище! Отродье преисподней! / Ты, адом посланный людей тиранить». Т. в своей неукротимости впрягает в повозку поверженных им монархов и считает честью для них иметь такого возничего, как он. Т. держит в клетке плененного им турецкого султана Баязида и его жену Забину, доводя их своими унижениями до отчаяния и смерти. Таким образом, трагедия происходит с природой доблестного человека, который одержим одной всепоглощающей страстью — жаждой власти. Она делает его жестоким и бесчеловечным. Узнав о том, что один из его сыновей, Халиф, не вышел из шатра, чтобы вступить в сражение, заявив, что отец справится и без ею поддержки, Т. убивает его. Отсутствие милосердия приводит к потере доблести, в которой сам Т. себе не отказывает, поскольку беспощадность к противнику всегда была условием его успеха. Умирающий Т. остается Великим Человеком и воином. Он пытается противостоять смерти. В английском языке «смерть» — мужского рода, и Т. переносит в отношения со смертью свои понятия полководца о взаимодействиях с противником. Он упорствует в том, что смерть может быть преодолена усилием воли, она не может покорить ею. Он считает, что мог свершить больше, чем любой из смертных, и не может смириться с тем, что он лишь человек: (см; «Кто может больше, тот не человек» — у. Шекспир, «Макбет»; Р- Грин, Бэкон). Он готов загнать смерть прямо в ад и считает, что должен идти на нее в наступление, лишь тогда она отступит. И на смертном одре Т. просит раскрыть перед ним карты, чтобы видеть, сколько осталось не покоренной им земли. Он завещает сыновьям взять все, что он не успел. Т. считает, что наделил сынов не только коронами, царствами и властью, но и своим огненным духом, который больше не в силах держать в повиновении. Сын Т. Амир воспринимает свою коронацию как признание неизбежности ухода отца и потому медлит. Т. завещает ему не ставить любовь выше чести.

Постоянные спутники и соратники Т., генералы Теридам, Техелл и Узумхазан, обеспокоены прежде всего тем, что со смертью Т. могут перемениться все оценки его деяний. Зная о том, что на Т. движется с войском сын турецкого султана, они обращаются к счастливой звезде Т.: «Звезда, за то, что он тобой любим, / За то, что наделен чудесной силой, / За то, что возвеличен до небес, / Решили эти трусы отомстить / Внезапным нападеньем на владыку. / Но коли он умрет — тебя затмят; / Земля, нахмурясь, скажет небо — ад!» Сподвижников Т. страшит то, что с его уходом небо назовут адом, добро злом, справедливость несправедливостью (см.: «ужасное — прекрасно». У. Шекспир, «Макбет»). Он заставляет думать по-другому только силой, своим физическим присутствием. При этом звучат несколько принципиальных для понимания происходящего в пьесе слов, таких, как «честь» и «доблесть», которые остались не переведенными на русский язык. Таким образом, что есть добро и что есть зло, становится относительным в трагедии. Т. милостив со своим окружением, даруя царства и короны, и беспощаден с противником. При этом противником его становится весь мир, который ему не принадлежит.

Кальдерон де ла Барка, Педро

(Calderon de la Barca, Pedro)

(1600—1681) — испанский драматург, автор свыше 200 произведений, из которых наиболее известны: «Стойкий принц», «Поклонение кресту» («La devotion de la cruz», 1630—1632), «Волшебный маг», «Саламейский алькальд», «Жизнь есть сон», «Врач своей чести» («Е1 medico de su horna», 1640—1645). В жанровом отношении его наследие составляют ауто (их около 80) и так называемые комедии — термин, означавший в XVII а любую трехактную драму, независимо от серьезности или комичности ее содержания. В современном испанском литературоведении одной из общепринятых считается весьма условная классификация, основанная на тематическом принципе. Исходя из нее, с теми или иными вариантами, выделяют религиозные, философские, исторические драмы, а также драмы чести и комедии плаща и шпаги.

*Жшнь есть сон* («La vida es su-

eno»)

(философская драма, 1632—1635?

Пер. К. Бальмонта)

Сюжет пьесы восходит к легенде о Варлааме и Иосафате. Есть и другие источники, среди которых события русской истории начала XVII в. Действие происходит в Полонии (Польше), которая в испанском театре XVII в. выступает как чисто условное, экзотическое географическое пространство.

Сехизмундо (Segismundo) — персонаж пьесы «Жизнь есть сон». События пьесы подчинены метафоре, вынесенной в ее название и утверждающей хрупкость и призрачность жизни, отсутствие четких границ между сном и явью, жизнью и смертью. Польскому принцу С. при рождении было предсказано, что он свергнет с трона отца и своим правлением погубит всю страну. Отец С, король Басилио, пытаясь избежать пророчества, еще в младенчестве заточил сына в башню, которую велел выстроить среди мрачных скал. Когда С. достигает зрелого возраста, Басилио решает проверить правильность предсказания и, предварительно усыпив, переносит принца во Дворец, дабы вручить ему на время бразды правления. Поведение С во дворце жестоко и разрушительно, что в глазах Басилио вполне оправдывает предсказание, и разбушевавшегося наследника трона возвращают в башню, где ему внушают, будто все происшедшее было только сном. Поверив этому, С путем мучительных размышлении приходит к выводу, что если явь столь ужасна и безысходна, а сон был столь прекрасен (во дворце он встретил Росауру, женщину, которая поразила его своей красотой и которую он полюбил с первого взгляда), то лучше спать и никогда не просыпаться. Пробуждение С. расценивает как наказание за свое неразумное поведение во сне, поэтому, оказавшись на свободе во второй раз, усмиряет свои инстинкты и действует как мудрый правитель и расчетливый политик (ради государственной пользы он отказывается от Росауры и женится на инфанте Эстрелье). В образе С. воплощена характерная для культуры барокко в целом концепция соединения в человеке двух начал — человеческого и звериного. Не случайно в начале пьесы герой предстает перед нами в образе «человека-зверя» («Я человек и полузверь» — I, 2): он закован в цепи и одет в звериные шкуры, сознание его смутно, его одолевают стихийные, животные инстинкты. Звериное начало вырывается наружу и тогда, когда С. впервые попадает во дворец (он свиреп, жесток, не способен контролировать свои поступки и в приступе ярости расправляется с одним из слуг). Победить в себе зверя можно только усилием разума, сознательно приобщившись к цивилизации (соответственно герой вынужден выбирать между любовью-страстью и законным браком). Резкий переход С от неразумности к благоразумию и отказ от любимой женщины в пользу целесообразного брака, представляющиеся необъяснимыми с точки зрения психологизма, вполне закономерны в условном мире кальдероновского театра, где действия персонажей подчинены единой теме-идее. Своего рода «женским» двойником С. является Росаура, с которой связана вторая сюжетная линия. Она приезжает в Польшу единственно для того, чтобы отомстить предавшему ее возлюбленному. Ею движут ревность и жажда мести, то есть слепые, животные страсти (не случайно из первого монолога Росауры мы узнаем, что она не может совладать с конем — устойчивый у Кальдерона образ человека, не властного над собой, захваченного стихией страсти). Росаура проделывает тот же путь, что и С, — от ярости и безрассудства к великодушию и благоразумию. Она прощает неверного возлюбленного и вступает с ним в брак, который, как и в случае с С, воплощает торжество морального закона и социального порядка Представляя историю С. как выбор между человеческим и звериным началами, Кальдерон ставит вопрос о степени свободы человека и решает его в пользу свободы воли. Человек рождается на свет заключенным в темницу своего бренного тела. С. — пленник вдвойне, он с детства оказался заперт в башне, которую то и дело сравнивает с гробом (в монологах С. возникают традиционные барочные мотивы жизни — смерти, колыбели — могилы). Оппозиция свобода — несвобода соотносится с биномом сон — явь через пространственные и временные оппозиции дворец — башня (где попеременно оказывается С.) и день — ночь. Сон, день, дворец соотносятся с идеей относительной свободы, а явь, башня и ночь — несвободы. В итоге С, пленник жизни и смерти, жизни, которая и есть путь к смерти, достигает максимальной степени свободы, отпущенной человеку вообще: он волен пленить свои собственные животные инстинкты. С проблемой свободы воли связана тема судьбы. Кальдерон противопоставляет христианскую судьбу, провидение (destino), как принципиально неведомую нам волю всевышнего языческому року (hado, производное от латинского fatum), являющему себя через знамения, предсказания, гадания и т. п. Первую — не обмануть и не перехитрить. (Обреченность любых попыток обмануть судьбу показана на примере Клари-на, выступающего порой как смехо-вой двойник С. Во время сражения, стремясь избежать смерти, он прячется в кустах, где его убивает шальная пуля.) Человек должен смело идти навстречу судьбе, единственное его спасение — достойный образ жизни. Напротив, року можно и должно противостоять, познав себя и объективные моральные законы. (Басилио слепо следует предсказаниям, тем самым совершая ошибку, за которую жестоко расплачивается.) С, пройдя испытание сном и явью, понимает, что благоразумие, добродетель и закон помогают человеку принимать неизбежность судьбы и противостоять натиску рока. Последующие литературные версии данного сюжета (например, пьеса Ф. Грильпарцера «Сон-жизнь» и «Башня» Г. фон Гофмансталя) разрабатывают главным образом центральную метафору пьесы Кальдеро-на, воплощающую идею призрачности и иллюзорности бытия.

«Саламейский алькальд» («El alcalde de Zalamea») (Драма, приблизительно 1645. Пер. К. Бальмонта)

Впервые была опубликована в сборнике «Наилучшее из когда-либо выходивших собрание новых комедий», Алькала, 1651, под названием «Никогда еще гаррота не находила лучшего применения» («El garrote mas bien dado»). Аналогичный сю-экет был использован Мазуччо в 7-й новелле и Копе де Бега в одноименной драме. Он восходит к подлинному событию, описанному Антонио де Эррерой в «Истории Португалии и завоевания Азорских островов» (1591), на основании чего зачастую классифицируется как историческая драма.

Педро Креспо (Pedro Crespo) — центральный персонаж драмы. Несмотря на наличие реального прототипа, Кальдерона нисколько не интересует ни историческая правда (что подтверждает ряд анахронизмов), ни жизнеподобие. События драмы, которые разворачиваются в Саламее, небольшом эстремадурском селении, где останавливается на постой отряд испанской армии, организованы в строгую трехчастную структуру. События трижды развиваются по одной и той же схеме (изначальная гармония, нарушение порядка, восстановление порядка), каждый раз принимая все более масштабный характер и оборачиваясь все более серьезными последствиями. И от раза к разу роль и активность П. К. возрастает. В первом случае ситуация определяется скорее планами, нежели действиями героев. Для капитана отряда, дона Альваро дэ Атайде, выбран для постоя дом самого зажиточного крестьянина — 1- К. у последнего есть красавица дочь, Исабель, которая может стать неплохим развлечением во время •фаткого отдыха на марше. Обрисовывается изначально гармоничная картина. У П. К. есть все: достаток, ммейное счастье, уважение односельчан. Предвидя интерес к дочери 00 стороны солдат и офицеров, П. К. приказывает ей запереться в своей комнате и не показываться никому на глаза. Однако, желая избежать несчастья, П. К. лишь возбуждает у капитана, который поначалу и не думал ронять себя связью с простой крестьянкой, интерес к Исабель. Идальго хитростью проникает к затворнице, чтобы ее увидеть. Происходит первое столкновение П. К и капитана, на честь Исабель брошена тень, порядок нарушен. Порядок восстанавливает прибывший в селение дон Лопе де Фигероа, практически без участия П. К. Далее схема повторяется, но на новом витке. Мирную беседу и трапезу в саду прерывают крики и песни (адресованные Исабель) — это капитан и его помощники решили обратить на себя внимание девушки. На сей раз П. К. берется за оружие и вместе с доном Лопе прогоняет обидчиков. Действия капитана теперь более оскорбительны, ибо публично появиться под окном девушки значило опорочить ее честь. В третий раз события достигают наивысшего накала. Действия превалируют над замыслами, а фигура П. К. становится ключевой. Отряд, казалось бы, ушел из Саламеи. Мир и гармония восстановлены (сцены отеческих наставлений, которые дает П. К. своему сыну, отправляющемуся вместе с отрядом, и вечернего отдыха отца и дочери). Однако капитан тайно возвращается в селение и на сей раз наносит самое ужасное оскорбление П. К.: похитив Исабель и надругавшись над нею, он совершает преступление, которое может искупить лишь ценою смерти. На этот раз П. К. изображается как активный герой. Почти одновременно с известием о позоре дочери П. К. узнает, что избран алькальдом Саламеи. Используя свою власть, он приговаривает капитана к смерти. При этом он нарушает закон, так как судьбу капитана должен решать военный совет, да и казнь через удушение гарротой не подобает идальго. Возникшее противоречие разрешает появляющийся в финале драмы, наподобие deus ex machina, король, который объявляет как само решение, так и его исполнение справедливыми и назначает П. К. бессменным алькальдом Саламеи. Таким образом, окончательное восстановление порядка происходит при вмешательстве верховной власти, что должно гарантировать его прочность и незыблемость.

С образом П. К. связана главная проблема драмы — проблема чести, которая осложняется возможностью двойственного ее толкования. Честь, с одной стороны, является понятием чисто внешним, сословным, то есть соотносится непосредственно с местом в социальной иерархии, а с другой — внутренним достоянием человека («имуществом души») П. К. изначально провозглашает главенство чести внутренней, той, что не подчиняется социальной вертикали. Так, несмотря на свои доходы, он отказывается покупать дворянский титул, мотивируя это тем, что деньгами не купить дворянской крови, а честь, что дана Богом, всегда при нем. Честь П. К. основывается на чистоте крови (то есть он хотя и крестьянин, но «старый христианин», в его роду не было новообращенных евреев или мавров), на праведном труде землепашца и соблюдении извечных моральных заповедей. С этой точки зрения П. 1С, по сути, провозглашает равенство сословий, заявляя, что убил бы «даже генерала», когда бы тот посягнул на его честь. Однако, получив жезл алькальда, он вынужден стать гарантом не только справедливости, но и социального порядка, основанного на незыблемости общественной субординации. Разрешить противоречие П. К. может, лишь сделав выбор в пользу одного из возможных толкований чести или примирив их. Вот почему сначала он пытается договориться с капитаном как частное лицо и, отставив в сторону жезл ал-кальда, просит его жениться на дочери, дабы утаить позор. Когда офицер отвергает предложение, П. К. действует как представитель власти, Для этого ему необходимо сделать позор дочери, а значит, и собственное бесчестие, публичным. Превышение власти, на которое решается П. К, пытаясь отстоять справедливость и нерушимость личной чести, является покушением на общественные устои, покоящиеся на прочном основании сословной чести. Развязка носит чисто внешний, искусственный характер (нарушение общественных правил устраняется сверху — через королевский вердикт, который примиряет все противоречия). Представление о чести П. К. торжествует при поддержке извне.

В системе персонажей П. К. занимает центральное место. Все остальные герои связаны с ним (как и между собой) отношениями противопоставления и параллелизма. Таким образом Кальдерону удается выразить несколько точек зрения на проблему чести. Противопоставление и сопоставление персонажей происходит в двух измерениях: по социальному положению и по нравственной позиции. Как представитель низшего сословия, П. К. противопоставлен капитану Альваро, дону Мендо (своего рода пародийному двойнику капитана), дону Лопе. Однако если первым двум он противоположен также и пониманием чести (которую они, по сути, отождествляют с дворянским титулом, а их моральная несостоятельность обнаруживается через их отношение к женщине и к низшему сословию), то с последним персонажем его также связывают отношения параллелизма (что акцентируется с помощью симметрии их реплик и действий, ролью «второго отца», наставника и покровителя, которую дон Лопе играет по отношению к сыну П. К., Хуану). Будучи представителем высшего сословия и не пренебрегая дворянской честью, дон Лопе также наполняет понятие чести нравственным содержанием. С другой стороны, по социальному положению П. К. сопоставлен с Ребольедо, плутом и проходимцем, называющим себя тем не менее «человеком чести» (беспринципность и безнравственность сближают его с капитаном, не случайно с самого начала Ребольедо становится его помощником во всех грязных делах). Однако их нравственное противостояние очевидно: оно прежде всего сказывается в отношении к покупке славы и доброго имени.

Таким образом, точка зрения П. К оказывается центральной и наделяется наивысшей ценностью, что на событийном уровне выражается в его оправдании и назначении бессменным судьей, защитником справедливости и гарантом сословного договора. П. К является единственным персонажем драмы, выписанным более или менее объемно. Расширение сферы внутреннего конфликта и смягчение идеологического схематизма позволяют говорить о некоем подобии характера — случай практически исключительный в драматургическом наследии Кальдерона. «Стойкий принц* («El principeconstante»)(Философская драма, 1629)

В основе драмы лежат подлинные исторические события, развернувшиеся во время африканского похода португальских войск под командованием инфантов Фернандо и Эн-рике. После тщетных попыток захватить Танжер и разгрома португальской армии дон Фернандо остался в качестве заложника царя фесского и должен был получить свободу в обмен на сдачу Сеуты, важного стратегического пункта португальцеа Однако подобный обмен не был ратифицирован в Португалии, и принц умер в плену в 1443 г. Его останки были доставлены на родину лишь тридцать лет спустя в обмен на знатного мавританского пленника. С этой историей Кальдерой мог ознакомиться по хронике, составленной секретарем дона Фернандо Жо-аном Ф. Альварешем, непосредственным же источником послужила драма Лопе де Вега «Враждебная фортуна» («La Fortuna adversa»). Подвиг инфанта Фернандо воспевается и в эпической поэме «Лузиады» португальского поэта Луиса де Ка-моэнса (1524?—1580?). Арама «Стойкий принц» одна из наиболее переводимых пьес Кальдерона. Среди ее переводчиков А. В. Шлегель, К. Бальмонт, Б. Пастернак.

Фернандо

(Fernado)

— главный герой драмы, события которой,

хотя и основаны на подлинных фактах,

в значительной степени отступают от

буквы истории. Стремясь создать образ

христианского мученика, Кальдерон

рисует судьбу плененного португальского

принца как результат сознательного

отказа сохранить свою жизнь путем

передачи в руки мусульман христианского

города Сеуты. В итоге дух умершего

принца, чья фигура вырастает до масштабов

святого, ведет португальские войска

к победе, а его труп обменивают на дочь

фесского царя. Изначально дон Ф. предстает

как образцовый христианский рыцарь,

чье поведение определяется двумя

качествами — благородством и постоянством

в вере. Однако постепенно первое

качество утрачивает значение. Если в

первых сценах подчеркивается

высокородное происхождение героя,

его принадлежность к королевской

семье, то уже при встрече с Мулеем,

предводителем мавров, ф. говорит о

себе: «Не более как благородный», как

бы приравнивая себя ко всякому безымянному

рыцарю. Далее Ф. попадает в плен, что

в социальном отношении означает еще

один шаг вниз, но враги по-прежнему

обращаются с ним как с благородным

пленником, и лишь когда он отвергает

возможность сдать маврам Сеуту, он

опускается до положения раба, то есть

как рыцарь умирает. Параллельно

нагнетается его физическая деградация:

он утрачивает красоту, способность

двигаться и вскоре превращается в

полуразложившийся живой труп, в котором

трудно признать человека. За гражданской

смертью героя следует смерть физическая.

Однако по мере того как понижается

социальный статус и угасает физическое

существование Ф., растет его моральная

сила, крепнут вера и дух. Постоянство

становится единственным качеством

этого персонажа, что практически

уподобляет его аллегорическим фигурам

ауто. В финале драмы дух ф.,

восторжествовавший над телом, обретает

самостоятельное существование

(характерно, что, уже как призрак, дон

Ф. вновь предстает в рыцарской одежде

своего ордена). Таким образом, бренное

и духовное начала противопоставлены

друг другу и находятся в отношениях

обратной зависимости. Как персонаж дон

Ф. безусловно определяет идеологию

драмы, однако важно отметить наличие

второго организующего полюса, с которым

с начала и до конца действия соотносится

образ главного героя. Это дочь фесского

царя Феникс Связь этих двух персонажей

составляет сложную систему соотношений

и противопоставлений. Они являются

своего рода зеркальным отражением друг

друга, то есть их сходство оборачивается

противоположностью, притяжение —

отталкиванием, что на сюжетном уровне

подтверждается самим рисунком отношения

Феникс к Ф.: симпатия и сочувствие

сменяются сначала тревогой и страхом,

а затем отвращением к умирающему. Также

по мере развития событий все более

эксплицируется разность их жизненных

принципов и свойств. С самого начала

выделяется главная характеристика

Феникс — ее красота (кстати, это ее

единственное неизменное качество,

которое специально оговаривается

даже в конце драмы). Физическое угасание

Ф., его телесная деградация четко

противопоставлены свежести неувядающей

Феникс Стойкости и неизменности принца

противопоставлена изменчивость

инфанты (характерны смена ее чувств

по отношению к Ф, ее превращение из

покорной дочери в гневную обличительницу

своего отца и т. д.), его самозабвенной

любви к Богу — ее равнодушие и неспособность

любить (она спокойно принимает любовь

Мулея, покорно соглашается на брак с

Таруданте, быстро меняет свое отношение

к Ф.). Ф. и Феникс также различает их

оценка соотношения судьбы и человеческой

воли. Для Ф. судьба — это божественное

провидение, которое не исключает свободы

воли, права на выбор, необходимости

противостоять превратностям жизни.

Феникс — воплощение мусульманского

фатализма, покорности судьбе, толкуемой

как неотвратимый рок. Она, в противовес

Ф., полностью лишена способности

принимать решения (символично, что

в конце концов ее брак с Мулеем устраивает

рке мертвый Ф.: это одно из условий ее

обмена на его тело). Таким образом, в

лице Ф. и Феникс друг другу противопоставлены

красота духовная и физическая, воля

и покорность, стойкость и изменчивость,

то есть человеческий дух и прекрасная

вечная, но равнодушная природа (о чем

свидетельствует само имя героини,

обозначающее умирающую, но всегда

возрождающуюся птицу). Эти персонажи

не вписываются в традиционную схему

отношений между мужчиной и женщиной

(ожидаемая любовная линия отсутствует),

на первый план выступает другая их

функция — персонификация двух начал:

духовного и природного. Приоритетная

ценность первого начала утверждается

через одну из центральных метафор драмы

— метафору цены, выкупа. И тот и

другой персонаж вынуждены выступать

в роли своего рода обменного эквивалента:

свобода и жизнь Ф. стоят Сеуты, а

Феникс,

согласно загадочному предсказанию,

должна стать *Ценою трупа». Вплоть до

третьего акта

т ема

цены каждого из персонажей развивается

обособленно, и лишь в сцене последней

встречи Феникс и уже умирающего Ф.

формулируется вопрос о соотношении

цены принца и инфанты: что стоит больше

— красота Феникс или постоянство

Ф.? Жалкий раб, немощный паралитик

говорит красавице инфанте: «Ты более

меня не стоишь, / И, может быть, я стою

больше». Это предположение подтверждается

самой развязкой драмы, когда становится

ясен и смысл таинственного пророчества: