- •2. Состояние и перспективы развития дисциплины

- •Мышкин (1864-1950)

- •3. Основные научные проблемы решаемые сотрудниками кафедры

- •Половые органы самок

- •2. Половая и хозяйственная зрелость самок

- •Сроки наступления половой и физиологической зрелости у самок сельскохозяйственных животных

- •Фолликулогенез, оогенез, овуляция

- •Образование и функция желтого тела.

- •Эструс – готовность самки к осеменению и оплодотворению.

- •Видовые особенности полового цикла у самок разных видов Половой цикл коровы

- •Половой цикл свиньи

- •Половой цикл овцы

- •Половой цикл кобылы

- •Нейрогуморальная регуляция воспроизводительной функции животных

- •4. Биотехнические методы регуляции половых циклов

- •Сперматогенез

- •Половые рефлексы самцов

- •4. Режим использования производителей

- •Динамика расхода запаса сперматозоидов

- •Факторы, способствующие оплодотворению (продвижение половых гамет, сроки переживаемости в половом аппарате)

- •Продвижение яйцеклетки

- •Оплодотворение (этапы оплодотворения, полиспермия, суперфекундация)

- •Мероприятия по повышению оплодотворяемости коров

- •При многократных осеменениях:

- •Течение беременности

- •3. Плацента, типы плацент, плацентарный барьер

- •4. Питание плода

- •Кровообращение плода

- •Краткая история метода

- •Отбор доноров и реципиентов, техника суперовуляции, осеменение коров-доноров

- •Извлечение и хранение эмбрионов

- •Идентификация пола

- •5. Синхронизация половых циклов у реципиента,пересадка эмбрионов

- •Пересадка эмбрионов

- •6. Организация работ по пересадке эмбрионов

- •Укрепление выпавшего влагалища после вправления посредством петель:1 – веревочной; 2 - металлической

- •2. Значение своевременного и точного определения беременности

- •Рефлексологический метод:

- •Наружное исследование на беременность:

- •Внутренние исследования на беременность

- •Техника исследования:

- •4. Методы лабораторной диагностики

- •Реакция Колла и Харта

- •Реакция Фридмана и Шнейдера

- •Реакция Цондека и Ашгейма

- •2. Подготовка животных к родам

- •3. Оказание помощи при нормальных родах

- •Течение родов

- •Правила приема новорожденного

- •Уход за роженицей

- •Влияние кормления, ухода и содержания животных на течение послеродового периода

- •Уход за новорожденным и матерью

- •4. Уплотненные роды и синхронизация родов

- •Акушерское исследование при патологии родов

- •3. Слабые схватки и потуги

- •4. Бурные схватки и потуги.

- •5. Узость родовых путей

- •6. Сужение (стеноз) шейки матки

- •Задержание последа

- •Задержание последа у коровы

- •Оперативное отделение последа

- •Подготовка к оказанию акушерской помощи

- •3. Подготовка операционного поля

- •Лекция № 15 «оперативные вмешательства» Вопросы лекции:

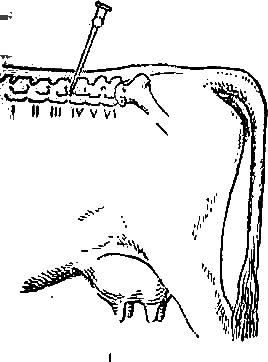

- •Положение игл и зона нечувствительности при паралумбальной анестезии у коров; блокада нервов:

- •Боковые доступы к матке:

- •Послойное обезболивание тканей при вскрытии брюшной полости у коровы

- •Обнажение матки коровы

- •Ампутация вывернувшейся матки

- •Выпадение матки у коровы.

- •Прямая кишка; 2- матка; 3- влагалище; 4- мочевой пузырь

- •Послеродовая сапремия

- •Родильный парез

- •Послеродовый парез у коровы

- •Послеродовый невроз

- •5. Послеродовая эклампсия

- •6. Поедание приплода и последа (placentophagia)

- •7. Послеродовое залеживание

- •2. Послеродовая пиемия

- •3.Септикопиемия

- •Хронические вестибулиты и вагиниты

- •Цервициты

- •4. Инфекционный вестибуловагинит

- •Катаральный и гнойно-катаральный эндометрит

- •Фибринозный послеродовый эндометрит

- •Пиометра, миксометра, миометриты, периметриты, параметриты

- •Экономический ущерб от бесплодия и методы его определения

- •Классификация бесплодия сельскохозяйственных животных

- •Классификация бесплодия сельскохозяйственных животных по а.П.Студенцову

- •4. Основные причины и формы бесплодия

- •Гипофункция яичников

- •Персистентное желтое тело

- •Кисты яичников (фолликулярные и лютеиновые)

- •Механический фактор

- •Физические факторы - охлаждение вымени (особенно когда животное после дойки выходит на открытую, незащищенную от холодно ветра площадку).

- •Фактор кормления

- •Наследственный фактор

- •1. Классификация маститов по п.А. Студенцову

- •Вырезки для блокады промежностных нервов по и.И. Магда

- •Хронические маститы

- •Физико-химические методы исследования проб молока для выявления субклинических маститов*

- •5. Отеки и травмы вымени

- •6. Функциональные расстройства вымени Агалактия и гипогалактия

- •Кровавое молоко

- •7. Болезни кожи вымени Дерматиты вымени

- •Фурункулез вымени

- •8. Болезни сосков вымени

- •Р ис 8. Инструментарий для расширения канала соска:

- •Рекомендации по профилактике и лечению маститов

- •Организация работы в профилакториях родильного цеха (отделения)

- •Болезни новорожденных

- •Лекция №30 «Акушерско-гинекологическая диспансеризация и ее значение в интенсификации животноводства»

- •План акушерско-гинекологического исследования

- •1. Регистрация:

- •2. Анамнез:

- •3. Общее исследование:

- •4. Гинекологическое исследование:

- •Методика гинекологиЧескОго исследования животного

- •Сперма и ее свойства

- •Характеристика спермы сельскохозяйственных животных

- •Роль секретов придаточных половых желез

- •Физические свойства сперматозоидов

- •Механизм движения

- •Источники энергии движения спермиев

- •Скорость движения сперматозоидов

- •Влияние внешних факторов на сперму

- •Скорость движения и время жизни при разных температурах у спермы быка

- •Температурные зоны:

- •4. Оценка качества спермы Органолептическая оценка спермы

- •Микроскопическая оценка спермы

- •Основные показатели качества спермы (часть I)

- •Оценка количества спермы по времени обесцвечивания метиленовой синьки (мин) часть II

- •Степень разбавления спермы для подсчета

- •Оценка качества спермы (часть III)

- •Состав сред для разбавления

- •Методика приготовления разбавителя

- •Среды для разбавления спермы (г-ц-ж)

- •Методы хранения и упаковки спермы производителей

- •5. Правила транспортировки спермы

- •И хранения спермы

- •Кратность осеменения

- •Способы искусственного осеменения

- •Приборы для осеменения свиней

- •Литература:

1. Классификация маститов по п.А. Студенцову

В зависимости от характера воспалительного процесса различают следующие формы маститов (по П. А. Студенцову):

1. серозный мастит;

2. катаральный мастит (катар цистерны и молочных ходов, катар альвеол);

3. фибринозный мастит;

4. гнойный мастит (гнойно-катаральный мастит, абсцесс вымени, флегмона вымени);

5. геморрагический мастит;

6. специфические маститы (ящур вымени, актиномикоз вымени, туберкулез вымени).

Осложнения маститов: индурация и гангрена вымени.

2. По течению маститы подразделяют на острые, хронические и субклинические (скрытые).

Воспалительные процессы, возникающие в молочной железе, не являются стабильными, они могут переходить из одного вида в другой и принимать смешанный характер (например, серозно-катаральный, гнойно-катаральный, гнойно-фибринозный и др.).

Острые маститы

Серозный мастит характеризуется выпотом серозного экссудата в подкожную клетчатку, междольковую и межуточную ткани вымени. Общее состояние животного без изменений, иногда отмечается легкое угнетение, снижение аппетита, незначительное повышение температуры тела.

Поражаются чаще 1–2 четверти вымени, они увеличиваются в объеме, становятся болезненными, уплотненными, кожа их гиперемирована, местная температура повышена. Соски увеличены, сочные, редко без изменений. Надвыменный лимфатический узел со стороны пораженной части вымени увеличен, болезненный, менее подвижный.

Секреция молока снижена в целом на 10-30 %, а из пораженных четвертей – на. 50-70 %. Молоко в начале болезни внешне не изменено. Позднее оно приобретает водянистую консистенцию, в нем появляются хлопья, сгустки казеина.

Катаральный мастит характеризуется поражением эпителия слизистой оболочки молочной цистерны, молочных ходов и каналов, а также железистого эпителия альвеол. В зависимости от локализации воспаления различают: катар цистерны и молочных ходов или катар альвеол.

Общее состояние животного удовлетворительное. Поражается чаще одна четверть, при пальпации обнаруживают в ее тканях очаги уплотнения, болезненность выражена слабо или не выявляется. Сосок сочный, тестовый. Молоко жидкое с синеватым или желтоватым оттенком, содержит большое количество хлопьев и сгустков казеина. В случае катара цистерны и молочных ходов ненормальными бывают только первые порции молока, а при катаре альвеол водянистое молоко с хлопьями выводится от начала и до конца доения.

Фиброзный мастит – воспаление вымени, при котором в толще его тканей, а также в просвете альвеол и молочных протоков происходит отложение фибрина.

Животное угнетено, аппетит понижен или отсутствует, температура тела повышена до 40-410С, отмечается хромота. Поражается четверть, половина или все вымя. Пораженные четверти сильно увеличены, покрасневшие, горячие, очень болезненные. Отмечается сильное уплотнение их тканей, местами – размягченные участки. Сосок отечный, у основания прощупывается крепитация. Надвыменный лимфатический узел увеличен, болезненный, малоподвижный.

Общий удой снижен на 30–80 %. Молоко из пораженных четвертей желтовато-серого цвета с фибринозными сгустками глыбками, пленками, нередко с примесью крови, выдаивается с трудом, иногда лишь несколько капель.

Гнойно-катаральный мастит - воспаление молочных протоков и альвеол вымени с наличием гнойного экссудата.

Острое течение болезни сопровождается угнетением животного, резким снижением аппетита, повышением температуры тела до 40–41°С.

Поражается одна-две или три четверти вымени, они увеличиваются в объеме, становятся болезненными, горячими. Кожа их напряжена, гиперемирована. Надвыменный лимфатический узел увеличен.

Общий удой: снижен на 30–70 %. Из пораженной четверти выдаивают незначительное количество слизисто-гнонного экссудата густой консистенции с хлопьями белого или желтоватого цвета, иногда жидкое содержимое желто-коричневого цвета.

Абсцессы вымени характеризуются образованием одиночных или множественных гнойничков, последние могут быть рассеяны в тканях пораженной четверти вымени или сгруппированы в одном или нескольких местах, иногда они сливаются между собой и расплавляют паренхиму железы.

Общее состояние животного угнетенное, аппетит понижен, температура тела повышена. Пораженная четверть вымени опухшая, болезненная, горячая. Крупные абсцессы обнаруживаются пальпацией в виде горячих и болезненных очагов уплотнения, а после их созревания – по флюктуации или по свищевым ходам. Множественные поверхностно расположенные абсцессы обнаруживаются также пальпацией по бугристости молочной железы; мелкие абсцессы, расположенные глубоко в тканях, плохо пальпируются. Надвыменный лимфатический узел увеличен.

Секреция молока снижена в целом на 15–40 %. Если абсцессы вскрываются в молочные протоки, то в молоке обнаруживают гной и кровь. При поверхностных абсцессах удой снижается, но качество молока до внешним признакам не изменяется.

Флегмона вымени – это разлитое гнойное или гнойно-гнилостное воспаление подкожной клетчатки и межуточной соединительной ткани вымени, возникающее в результате осложнения серозного мастита, абсцессов и травм вымени.

Флегмонозный процесс развивается настолько быстро, что ткани вымени не могут создать демаркационную зону, вследствие чего происходит всасывание токсинов, которые обусловливают появление лихорадки и общую, тяжелую картину заболевания, свойственную септическим процессам.

Обычно поражается половина вымени. Она увеличенная, напряженная, болезненная, твердая, горячая. На поверхности кожи вымени рельефно в виде красных тяжей выступают лимфатические сосуды. Надвыменный лимфатический узел сильно увеличен, болезненный, малоподвижный.

Удой уменьшен на 50–80 %. Из соска пораженной четверти выдаивают небольшое количество (50–100 мл) водянистого, липкого содержимого серого цвета.

Геморрагический мастит–острое воспаление вымени, характеризующееся множественными кровоизлияниями и пропитыванием тканей вымени геморрагическим экссудатом.

Заболевание возникает чаще в первые дни послеродового периода. У животного отмечают общее угнетение, снижение аппетита, повышение температуры тела. Пораженные четверти вымени увеличены в объеме, кожа их отечна, покрыта красными, багровыми пятнами или диффузно гиперемированная, при пальпации болезненная, горячая. Сосок набухший, отечный. Надвыменный лимфатический узел увеличен, болезненный при пальпации.

Общий удой снижен на 25–40 %, а из пораженных четвертей на 60–95 %. Молоко из больных четвертей водянистое, красноватого цвета («мясная вода»), с хлопьями.

Лечение при острых маститах

К лечению коров, больных маститами, приступают не позднее первых суток с момента появления первых признаков воспаления.

Больное животное изолируют, помещают в чистое, светлое, теплое стойло с сухой мягкой подстилкой. Из рациона исключают сочные корма, заменяют их хорошим сеном, уменьшают количество концентрированных кормов до минимума суточной нормы; ограничивают дачу воды. Корову переводят на ручное доение, производят сдаивание через каждые 6-8 ч. При наличии сопутствующих заболеваний (субинволюция матки, метрит,•кормовые отравления и др.) принимают меры к их устранению.

В начальных стадиях мастита применяют один из методов новокаиновой терапии; блокаду нервов вымени по Д.Д. Легвинову или по Б.А. Башкирову, надплевральную блокаду по В.В. Мосину или внутриаортальное введение 1%-ного раствора новокаина (100 мл) по Д.Д. Логвинову и Н. Д. Вольвач.

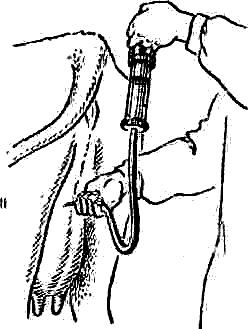

Блокада нервов вымени у коров по Д. Д. Логвинову осуществляется путем введения 0,5 %-ного раствора новокаина в соединительнотканное пространство между брюшной стенкой и основанием пораженной четверти вымени. Если воспалена передняя четверть, то иглу вкалывают со стороны переднебоковой поверхности вымени в том месте, где легко прощупывается желобок на границе между основанием железы и брюшной стенкой (рис. 1). Место вкола предварительно выстригают и протирают тампоном, смоченным спиртом, или смазывают 5%-ным раствором йода. Иглу продвигают в надвыменное пространство на глубину 8-10 см параллельно брюшной стенке в направлении коленного сустава противоположной стороны. Смещая иглу, инъецируют (при помощи шприца Жанэ, соединенного с иглой через резиновую трубку) 100-200 мл стерильного 0,5 %-ного раствора новокаина.

При воспалении задней четверти иглу вводят со стороны задней поверхности вымени над его основанием, отступив на 2-3 см от срединной линии в сторону пораженной четверти. Игле придают направление к кар-пальному суставу той же стороны (рис. 1, II). В остальном поступают так же, как и при блокаде передней четверти.

I II

Рис. 1. Короткая новокаиновая блокада вымени (по Д. Д. Логвинову):

1 – положение иглы при блокаде; II – ведение новокаинового раствора над задней четвертью вымени

Блокада нервов вымени укоров по Б.А. Башкирову осуществляется путем введения раствора новокаина в пространство между большой и малой поясничными мышцами. При этом одной точкой вкола одновременно блокируют наружный семенной нерв (основной источник иннервации вымени) и ветви подвздошно-пахового нерва. При поражении обеих половин вымени делают двустороннюю блокаду.

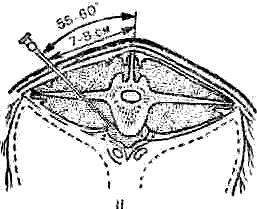

Для выполнения блокады корову фиксируют, удерживая за рога, или применяют носовые щипцы. Точку укола определяют в промежутке между поперечнореберными отростками 3-го и 4-го поясничных позвонков на расстоянии 7-8 см от срединной линии туловища животного. В этом месте у слабоупитанных коров заметен наружный край длиннейшего мускула спины. Место укола подготавливают по общепринятым правилам. В установленной точке перпендикулярно, резким движением прокалывают кожу иглой. После этого иглу продвигают вглубь на 6-8 см под углом 55-60° по отношению к срединной плоскости туловища до упора в тело позвонка (рис. 2).

I II

Рис. 2. Схема новокаиновой блокады вымени по Б. А. Башкирову:

I – место вкола иглы; II – положение иглы

Затем к игле подсоединяют шприц, наполненный раствором новокаина, и, слегка надавливая на поршень шприца, оттягивают иглу назад на 2 – 5 мм, после чего инъецируют 80–100 мл 0,5 %-ного раствора новокаина. Признаком правильного расположения конца иглы в межмышечном соединительнотканном пространстве является свободное продвижение поршня шприца.

Обезболивание соответствующей половины вымени наступает через 10–15 мин и продолжается 2–3 ч. Однако болевая чувствительность сохраняется в области молочного зеркала и участка, расположенного у основания задних сосков.

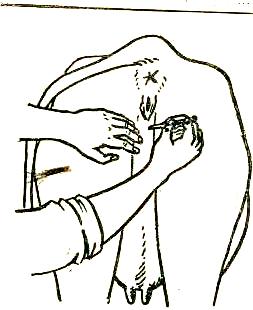

При необходимости обезболивания этой области применяют дополнительную анестезию промежностных нервов по методу И. И. Магда. Для блокады этим методом иглу вкалывают в область промежности на уровне седалищной дуги по срединной линии (рис. 3).

Рис. • 3. Введение новокаинового раствора в области седалищной