- •1.Понятие и формы государства

- •5. Понятие и виды функций государства

- •6. Правовое государство, его принципы

- •Лекция Тема 2 «Право. Сущность права».

- •1. Понятие и сущность права.

- •Признаки права

- •2. Основные теории правопонимания

- •Теологическая теория права.

- •Марксистская теория права.

- •3. Принципы права

- •4. Функции права.

- •Понятие и основные элементы системы права.

- •Понятие, структура, виды правовых норм.

- •Понятие и классификация отраслей права в рф.

- •Профилирующие отрасли права

- •Специальные отрасли права

- •Комплексные отрасли права

- •Понятие и виды источников права. Система законодательства в рф.

- •Действие нормативно-правового акта во времени рассматривается как юридическое понятие, включающее в себя:

- •Лекция т.5. «Правоотношения»

- •Понятие правоотношения и его основные признаки.

- •Структура правоотношения: объекты, субъекты, содержание.

- •Виды правоотношений.

- •По характеру воздействия или по функциям права:

- •По распределению прав и обязанностей:

- •По количеству субъектов:

- •По характеру обязанностей:

- •По отраслям права:

- •По степени конкретизации субъектов:

- •4. Основания для возникновения, изменения и прекращения правоотношений.

- •Лекция тема № 6 «Юридическая ответственность. Правонарушение»

- •Юридической ответственность: понятие и принципы.

- •1.1.Принципы юридической ответственности

- •Виды юридической ответственности.

- •Правонарушение: признаки, состав.

- •Лекция № 7 «Основы административного права»

- •Понятие, предмет, метод и система административного права.

- •Субъекты государственного управления.

- •3. Административно-правовой статус граждан.

- •Юридической ответственность: понятие и принципы.

- •2.1.Принципы юридической ответственности

- •Виды юридической ответственности.

- •Правонарушение: признаки, состав.

- •Понятие административного принуждения, меры административного принуждения.

- •Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы

- •Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями

- •2.Административная ответственность. Состав административного правонарушения.

- •Административное правонарушение как основание административной ответственности

- •Состав административного правонарушения

- •3.Система и порядок назначения административных наказаний.

- •Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения.

- •Административный арест

- •Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства

- •Административное приостановление деятельности

- •Лекция т.8 «Основы Конституционного права» Конституция — Основной Закон Российской Федерации

- •Права человека и гражданина в Российской Федерации

- •Вступление

- •1. Понятие, предмет, метод гражданского права.

- •2. Источники и система гражданского права.

- •3. Гражданские правоотношения

- •4. Право собственности.

- •5. Гражданско-правовая ответственность

- •Вступление:

- •1. Понятие, предмет и метод семейного права

- •1.2. Метод семейного права

- •1.3. Принципы и функции семейного права

- •2. Источники семейного права

- •Раздел VII. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства Раздел VIII. Заключительные положения

- •3. Семейные правоотношения

- •3.1. Виды семейных правоотношений

- •3.3. Юридические факты в семейном праве

- •3. Недействительность брака

- •Введение:

- •Вопрос 2. Система и источники трудового права

- •Вопрос 3. Принципы трудового права

- •Вопрос 4. Трудовое право в системе права рф.

- •Вопрос 5. Трудовой договор

- •4. 5.1. Понятие, содержание и виды трудового договора.

- •5. 5. 2. Заключение трудового договора

- •6. Изменение трудового договора.

- •7. Прекращение трудового договора.

- •Лекция т.12 «Экологическое право в системе права России»

- •Понятие, предмет, метод экологического права

- •Предмет экологического права и способы правового регулирования общественных отношений экологического характера

- •Система и источники экологического права

- •2.1. Источники экологического права

- •3. Экологические права и обязанности граждан Права граждан в области охраны окружающей среды.

- •Глава 2 Конституции рф полностью посвящена правам и свободам человека и гражданина, среди которых к правам человека (гражданина) в области экологического законодательства относятся:

- •4. Понятие и структура экологических правоотношений

- •5. Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства

- •8. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права

- •Тема №14 Соотношение материальных и процессуальных отраслей права

- •Лекция № 15. «Правовое регулирование пожарной безопасности»

- •Вступление

- •Надзорная деятельность в сфере компетенции мчс России

- •Департамент надзорной деятельности мчс России

- •Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности.

- •Организация работы по подготовке, изданию и государственной регистрации нормативных правовых актов мчс России

Действие нормативно-правового акта во времени рассматривается как юридическое понятие, включающее в себя:

а) момент вступления акта в законную силу;

б) момент прекращения его действия;

в) условия применения установленных нормативным актом юридических норм к отношениям, возникающим до его вступления в законную силу («обратная сила закона»)

В России нормативно-правовые акты вступают в силу:

в результате указания в тексте НПА даты, с которой юридический документ вступает в силу;

в результате указания на иные обстоятельства, с которыми связывается вступление в законную силу документа («с момента подписания», «с момента опубликования»);

в результате приложения общих установленных государством правил и сроков.

В РФ законы и другие нормативно-правовые акты высших представительных органов власти вступают в силу на всей территории РФ одновременно по истечении 10 дней со дня их официального опубликования, если в тексте акта не указано иное.

Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ вступают в силу на всей территории России одновременно по истечении 7 дней после их официального обнародования.

Ведомственные акты вступают в силу по истечении 10 дней после их официального опубликования и подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции.

Время вступления в силу нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципальных органов определяется ими самостоятельно.

Прекращение действия нормативно-правовых актов во времени происходит в результате:

истечения срока, на который был принят юридический документ (безусловная отмена);

объявления об утрате им юридической силы (безусловная отмена);

принятия компетентным органом нового юридического документа равной или большей юридической силы, регулирующий тот же круг общественных отношений (условная отмена);

признание акта не конституционным и вследствие этого – юридически ничтожным по решению Конституционного суда (безусловно подразумевается и учитывается правоприменителями).

Обратная сила закона - это сумма принципов, определяющих возможность применения вновь принятого закона к отношениям, имевшим место в период, предшествовавший его принятию.

Правило «закон обратной силы не имеет» относится к числу так называемых юридических принципов, сложившихся в ходе исторического развития права и признанных всеми развитыми правовыми системами и воспроизведенных в большинстве своем международными декларациями и пактами о правах человека. Так, всеобщая декларация прав человека и гражданина ООН 1948 года устанавливает, что «не может налагаться наказание более тяжелое, нежели то, которое могло быть причинено в то время, когда преступление было совершено».

Конституция РФ предусматривает, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. В частности, ст. 54 гласит: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения, не признавалось правонарушением».

Действие нормативно-правовых актов в пространстве.

Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц.

Действие НПА по кругу лиц в зависимости от понятийно-правовой связи с государством распространяется на: граждан государства, иностранных граждан, лиц без гражданства (апатриды), лиц с двойным гражданством (бипатриды), беженцы, граждан ближнего зарубежья, почетных граждан, лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом и привилегиями.

Правотворчество — это деятельность уполномоченных субъектов по изданию, переработке и отмене нормативно-правовых актов, представляющая собой процедуру закрепления норм и принципов естественного права, социальных потребностей и интересов граждан в нормативно-правовой акт.

Целями правотворчества являются:

Создание новых норм права.

Конкретизация существующих правил поведения.

Детализация правовых предписаний.

Дополнение существующих правовых норм.

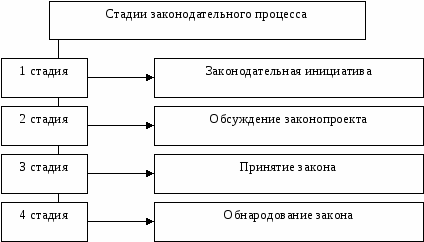

В Российской Федерации законодательный процесс включает в себя четыре основные стадии:

Законодательная инициатива — право компетентных субъектов возбуждать перед законодательной инстанцией вопрос об издании, изменении или отмене закона.

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, правом законодательной инициативы обладают:

-Президент РФ;

- Совет Федерации;

- члены Совета Федерации;

- депутаты Государственной Думы;

- Правительство РФ;

- представительные органы субъектов РФ;

- Конституционный Суд РФ;

- Верховный Суд РФ;

- Высший Арбитражный Суд РФ.

2. Обсуждение законопроекта происходит на заседании Государственной Думы. На этой стадии допускаются поправки, изменения, дополнения или исключения отдельных положений.

3. Принятие закона. Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа ее депутатов и в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации (ст. 105 Конституции РФ).

Закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа этой палаты либо в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации.

В случае отклонения федерального закона палаты могут создавать согласительную комиссию для преодоления разногласий, после чего закон повторно рассматривается Государственной Думой.

При этом Закон считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.

Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования в четырнадцатидневный срок (ст. 107 Конституции РФ). Если Президент в течение указанного срока отклонит закон, то палаты Федерального Собрания вновь рассматривают его.

Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то он подлежит подписанию Президентом в течение семи дней и обнародованию.

Принятие конституционных законов регламентировано статьей 108 Конституции РФ.

4. Обнародование закона осуществляется путем официального опубликования в течение семи дней после их подписания Президентом РФ в “Российской газете” или “Собрании законодательства Российской Федерации”. Законы вступают в силу одновременно на всей территории России по истечение десяти дней после их официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок вступления их в силу.

Таким образом, в ходе лекции вы получили понятие о системе права, структурных элементах системы права, рассмотрели основные отрасли российского права, изучили источники права.

В конце занятия лектор отвечает на вопросы по материалу лекции и объявляет задание на самоподготовку и самостоятельную работу.