- •1. Возникновение информационных технологий

- •2. Понятия систем и управления Понятие систем

- •1.2.Управление в системах

- •3. Концептуальная модель базовой информационной технологии

- •.Общие требования, предъявляемые к современным компьютерам

- •7. Числовая и нечисловая обработка

- •2.3.1.Последовательные конвейеры

- •2.3.2.Векторные конвейеры

- •2.5.1.Классификация систем параллельной обработки данных

- •2.5.2. Мультипроцессорные системы с общей памятью

- •2.5.2. Мультипроцессорные системы с локальной памятью и многомашинные системы

- •14. Векторные конвейерные процессоры

- •17. Концепция вычислительных систем с управлением потоком данных

- •3.2.Потоки событий

- •20. Схема гибели и размножения.

- •23. Одноканальная смо с неограниченной очередью

- •3.6.1.1.Алгоритм spt

- •3.6.1.3.Алгоритм fb

- •3.6.2.1.Методы управления ресурсами многопроцессорных систем при обработке пакетов задач с прерываниями

- •3.6.2.2. Управление ресурсами многопроцессорных систем при обработке пакетов независимых задач без прерываний

- •3.6.3.1. Мпс с общей памятью

- •3.6.3.1.Характеристики мпс с общей памятью

- •3.6.3.2. Мпс с индивидуальной памятью

- •3.6.3.2.Характеристики мпс с индивидуальной памятью

- •Базовые топологии локальных компьютерных сетей

- •29. Методы доступа к общей шине в лвс

- •4.5.5.1.Методы Алоха

- •4.5.5.2.Случайный доступ типа мдпн/ос ( csma/cd)

- •31. Топология глобальной вычислительной сети (гвс)

- •34. Емкость канала связи

- •4.6.1.1.Сети с коммутацией каналов

- •4.6.1.2.Сети с коммутацией сообщений

- •4.6.1.3.Сеть с пакетной коммутацией

- •4.6.2.1.Метод скользящего окна

- •4.6.3.1.Алгоритм Дейкстры

- •4.6.3.2.Алгоритм Флойда

- •4.7.5. Удаленный доступ к ресурсам сети

3.6.1.1.Алгоритм spt

В

системах оперативной обработки в

качестве основного критерия эффективности

используется средне время обслуживания

заявок. Нетрудно видеть, что в случае,

когда времена решения задач априори

известны, минимальное среднее время

ответа дает алгоритм SPT

(Shortest-processing-task-first), назначающий задачи

на решение в порядке убывания времени

решения ti,

то есть t1t2...tL

.

При

этом время ответа ui

для задачи zi

есть ui=

tj,

где

tj-

время

ожидания

, ti

-

собственно время решения и среднее

время ответа есть

.

.

Покажем, что u* действительно минимальное значение среднего времени обслуживания. Для того чтобы показать, что u* действительно минимально среди u для всех перестановок, достаточно показать, что применение к произвольной перестановке (1,...,L) любой парной транспозиции, меняющей местами элементы k и l, где tl tk и l>k, может лишь уменьшить исходное значение u, соответствующее перестановке (1,...,L), где i - номер задачи, назначаемой на решение i-й по порядку, i=I,L. Действительно, пусть задачи с номерами k и l поменялись местами. Тогда для полученной перестановки среднее время обслуживания равно

Нетрудно видеть, что

,

а потому

,

а потому

,

,

так как l > k, а tl tk. Следовательно, перемещение вперед задачи с меньшим временем решения приводит к уменьшению среднего времени обслуживания. В перестановке (1, ... ,L) при условии, что t1 ... 7tL, нельзя сделать ни одной такой улучшающей транспозиции, а потому u* есть минимальное среднее время обслуживания и алгоритм SPT дает оптимальное решение рассматриваемой задачи.

3.6.1.2.Алгоритм RR

В реальных системах оперативной обработки априорная информация о временах решения задач, как правило, отсутствует. Чтобы воспользоваться принципами планирования на основе алгоритма SPT, в систему вводятся средства, обеспечивающие выявление коротких и длинных работ непосредственно в ходе вычислительного процесса.

Простейшее правило планирования работ, обеспечивающее выполнение указанного требования, задается алгоритмом циклического обслуживания, или, иначе, алгоритмом RR (Round–Robin). Работа алгоритма иллюстрируется рисунком 3.10.

Рисунок 3.10 - Циклическое обслуживание заданий

Заявки на выполнение работ поступают с интенсивностью в очередь , откуда они выбираются и исполняются процессором Пр. Для обслуживания отдельной заявки отводится постоянный квант времени q, достаточный для выполнения нескольких тысяч операций. Если работа была выполнена за время q, она покидает систему. В противном случае она вновь поступает в конец очереди и ожидает предоставления ей очередного кванта процессорного времени.

Оценим среднее время ожидания и пребывания работ в системе с циклическим планированием. Воспользуемся для этого аппаратом теории массового обслуживания. Для упрощения последующих выкладок предположим, что длительность кванта - не постоянная величина, а случайная, распределенная по экспоненциальному закону с тем же средним значением q. Примем также, что на вход системы поступает простейший поток с интенсивностью работ в единицу времени, и с вероятностями или (1-) работа не будет или соответственно будет завершена в текущем кванте. Из последнего предположения следует, что вероятность того, что работа будет выполнена точно за k квантов (не завершена за первые k-1 квантов и завершена в k-том варианте), описывается геометрическим распределением

pk=k-1(1-), k=1,2,...

со средним

Таким

образом, если известны средняя

трудоемкость работ

и

длительность q

кванта, то среднее количество

квантов, с одной стороны, равно /q,

а с другой – полученному выше выражению,

то есть

квантов, с одной стороны, равно /q,

а с другой – полученному выше выражению,

то есть

,

откуда

,

откуда

.

.

Определим среднее время ответа для работы J, требующей ровно единиц времени обработки. Пусть m – наименьшее целое, при котором mq (то есть m – число квантов, достаточное для обслуживания заявки). Рассмотрим состояние системы на момент поступления работы J. При поступлении работы J в системе в среднем находится W1 других работ. Значение N1 определяется как среднее число заявок в системе с бесприоритетным обслуживанием, на вход которой заявки поступают с интенсивностью

n

(с учетом интенсивности поступления заявок на дообслуживание в последующих тактах) и обслуживаются по экспоненциальному закону со средним q. Для определения W1 требуется найти распределение вероятностей {pk} того, что в очереди будет ровно k заявок. Тогда

W1= kpk.

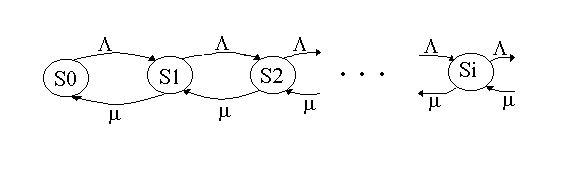

Для определения pk составим систему дифференциальных уравнений Колмогорова с помощью графа переходов (рисунок 3.11).

(q)

Рисунок 3.11 – Граф состояний (переходов)

Здесь Si – состояние системы с i заявками в очереди (одна из них обслуживается). Тогда система уравнений имеет вид

p`i =pi-1 - pi - pi + pi+1,

или

p`i =pi-1 - (+)pi + pi+1, i=1,2,...

p`0 = -p0 + p1.

Кроме того, требуется соблюдение условия нормировки

.

.

Рассмотрим установившийся режим, то есть считаем, что t. Тогда вместо дифференциальных уравнений получаем алгебраические

pi-1 - (+)pi + pi+1=0, i=1,2,...

p0 + p1=0,

p0 + p1 + ... + pi + ... =1.

Из второго уравнения выразим p1 через p0 :

p1 = * p0 ;

подставим это значение в первое уравнение с i=1. Тогда

Делаем

индуктивное предположение:

. Тогда из k-го уравнения получаем

. Тогда из k-го уравнения получаем

откуда

,

что подтверждает индуктивное

предположение. Поэтому в соответствии

с условием нормировки получим

,

что подтверждает индуктивное

предположение. Поэтому в соответствии

с условием нормировки получим

где

.

.

На основании полученного выражения

С учетом допущения об экспоненциальности распределения кванта q время дообслуживания работы J не зависит от этого момента и в среднем равно q. Таким образом, работа будет ожидать W1q единиц времени до получения первого кванта. За время W1q и первый квант выполнения работы J в систему поступит новых работ. Кроме того, W1 работ из их общего числа W1 вернутся обратно в очередь на довыполнение. Поэтому в следующем цикле работа J застанет в системе W2 работ:

W2 = W1q + q + W1.

Подставляя в последнее выражение ранее полученное значение W1, получаем

В общем случае аналогично получаем

Wi = Wi-1q + q + Wi-1 = /(1-).

Среднее время ожидания для работы J, время выполнения которой составляет m квантов, равно

m

= q

=

mq/(1-)

.

=

mq/(1-)

.

Здесь среднее время ожидания m определяется как время, необходимое для обслуживания всех Wi работ, стоящих впереди работы J в каждом из m циклов обслуживания. Среднее время ответа для работы J

Um = m +mq = mq/(1-),

где = q/(1-) = q/(q/) = – загрузка системы. Из выражения для времени ожидания m видно, что время ожидания обслуживания возрастает с увеличением трудоемкости mq задачи. В то же время при обслуживании задач в порядке поступления без прерываний среднее время ожидания не зависит от трудоемкости и составляет

,

,

где

,

,

– средняя трудоемкость.

– средняя трудоемкость.

Сравним и m:

Из последнего выражения видно, что время ожидания длинных задач (mq>) больше, чем при обслуживании в порядке поступления, а время ожидания коротких задач (mq<) – меньше времени ожидания в режиме без прерываний.