- •1. Общие сведения

- •1.1. Что такое спецификация и кодификатор

- •1.2. По каким пособиям готовиться

- •1.3. Структура экзаменационной работы по обществознанию

- •1.4. Как распределяются задания

- •Распределение заданий по содержанию

- •1.5. Что проверяется

- •1) Знать и понимать:

- •2) Уметь:

- •3) Использовать приобретённые знания и умения для:

- •1.6. Как оценивается работа

- •1.7. Что изменилось в 2013 г.

- •1.8. Время на выполнение заданий

- •1.9. Элементы содержания, проверяемые на егэ

- •1.10. Типичные ошибки

- •2. Основные понятия

- •2.1. Понятие. Суждение. Умозаключение

- •2.2. Вопросы и ответы

- •2.3. Задания

- •2.4. Тесты

- •2.5. Аргументация

- •2.6. Текст

- •3. Задания типа а

- •3.1. Тесты из вопросов и ответов

- •3.2. Задания на установление истинности суждения

- •3.3. Задания на установление истинности двух суждений

- •3.4. Задания с графическими элементами

- •3.5. Задания с числовыми данными

- •3.6. Задания на установление признаков понятия

- •3.7. Задания на определение отношений между понятиями

- •1. Родовидовые отношения между понятиями.

- •2. Причинно-следственные отношения между понятиями.

- •3.8. Задания на определение понятия

- •3.9. Задания на сравнение понятий

- •3.10. Задания на обобщение или конкретизацию понятий

- •3.11. Задания на деление

- •3.12. Задания на обращение к социальным реалиям

- •3.13. Задания на запрос дополнительной информации

- •4. Задания типа в

- •4.1. Задания на выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц (в1)

- •Структура нормы права

- •4.2. Задания на соотнесение видовых понятий с родовыми (в2)

- •4.3. Задания на установление соответствия (в3)

- •4.4. Задания на осуществление выбора необходимых позиций из предложенного списка (в4)

- •4.5. Задания на дифференциацию в социальной информации фактов и мнений (в5)

- •4.6. Задания на определение терминов и понятий, соответствующих заданному контексту (в6)

- •4.7. Задания на осуществление выбора позиций из предложенного списка (в7)

- •4.8. Задания на выбор обобщающего понятия (в8)

- •5. Задания типа с

- •5.1. Работа с текстом (с1-с4)

- •5.2. Задания на перечисление признаков, явлений или на использование понятий в заданном контексте (с5)

- •5.3. Задания на раскрытие теоретических положений на примерах (с6)

- •5.4. Задание-задача (с7)

- •5.5. Задание на составление плана доклада по определённой теме (с8)

- •Проблемы правового воспитания

- •Проблемы межнациональных отношений

- •5.6. Эссе (с9)

- •1. Прежде всего, следует внимательно прочесть инструкцию к заданию с9.

- •1. Введение

- •2. Основная часть

- •3. Заключение

- •Пример тематической шпаргалки основных терминов

- •Тренинг по интерпретации тем эссе

- •1. Философия

- •2. Экономика

- •3. Социология, социальная психология

- •4. Политология

- •5. Правоведение

- •Интерпретация цитат

- •1. Философия

- •2. Экономика

- •3. Социология, социальная психология

- •4. Политология

- •5. Правоведение

- •Примеры эссе

3.3. Задания на установление истинности двух суждений

При составлении заданий данного типа чаще используются полные суждения. Следует лишь установить истинность каждого и выбрать ответ из типового набора вариантов.

Пример 1:

Верны ли следующие суждения о познании мира? А. Рациональное познание отличается от чувственного познания непосредственной опорой на эмпирические данные. Б. Этап чувственного познания иногда называют логическим мышлением.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Комментарий.

Вряд ли мы согласимся с суждением А, поскольку рациональное познание непосредственно опирается на результаты эмпирического познания в форме фактов, эмпирических обобщений, а вот эмпирическое познание непосредственно использует данные чувственного опыта. Оно так и называется – чувственное. Для опровержения истинности суждения Б достаточно вспомнить синонимы понятия «логическое мышление» – «абстрактное, рациональное мышление». Здесь вообще грубо противопоставляются две формы познания, т.е. чувственное познание называется рациональным, логическим.

Несколько сложнее работать в ситуации, когда одно суждение раздваивается.

Пример 2:

Верны ли следующие суждения о прожиточном минимуме? Прожиточный минимум рассчитывается А. на основе стоимости потребительской корзины. Б. без учета стоимости непродовольственных товаров.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Комментарий.

При выполнении задания приходится держать в оперативной памяти общую часть суждения, запоминать, как вы ответили на А и как на Б, ещё раз возвращаться к заданию. Разрыв задания на части и метания от одной к другой приводит к путанице. Чтобы избежать её, следует работать по алгоритму:

1) хотя бы устно составить полноценное суждение А;

2) определить истинность суждения А;

3) сделать в черновике пометку (А+)

4) составить полноценное суждение Б;

5) определить истинность суждения Б;

6) сделать в черновике пометку (Б–)

Ответ: верно только А.

3.4. Задания с графическими элементами

Варианты ответа в задании выражены словосочетанием или полным предложением, а в структуру задания включён графический объект с цифровыми данными, обычно разного рода диаграммы, графики и пр. Рисунок иногда сопровождается кратким комментарием, вводящим в курс задания. Выполнение теста сводится к тому, чтобы на основании задания сформулировать высказывание и сопоставить его с вариантами ответов.

Пример 1:

1) с увеличением доходов производителей 2) со снижением цены на запасные части 3) со снижением цены на горючее 4) с повышением цены на удобрения

|

y

D1 D

D1 D

|

Х – объем предложения сахара Y – цена сахара |

Комментарий.

Алгоритм работы может выглядеть следующим образом:

1) высказать общее суждение на основании графических данных, что позволит нам осмыслить задание в целом («На рисунке показано, что при сохранении цены объём предложения сахара сократился»);

2) прочесть первый вариант ответа, возможно составив полноценное суждение («Перемещение кривой предложения DD в новое положение D1D1 может быть связано с увеличением доходов производителей»);

3) на основании данных задания сформулировать свой вариант ответа, который либо будет соответствовать, либо не будет соответствовать первому варианту («Производитель не заинтересован в снижении объёма предложения при росте доходов»);

4) прочесть второй вариант ответа и т.д.

Рассмотрим содержательную часть задания. Итак, производитель сократил объём предложения. Видимо, на это повлияли какие-то негативные условия. Но при этом цена на сахар не выросла. Видимо, это связано с внешними обстоятельствами и производитель не смог компенсировать негативные условия производства повышением продажной цены. Возможно, были введены ограничения на цену данной продукции.

1) Перемещение кривой предложения DD в новое положение D1D1 может быть связано, прежде всего, с увеличением доходов производителей.

Вряд ли при увеличении доходов производитель сократит объём предложения. Напротив, он постарается воспользоваться благоприятной ситуацией и продать как можно больше продукции.

2) Перемещение кривой предложения DD в новое положение D1D1 может быть связано, прежде всего, со снижением цены на запасные части.

Снижение цены на запасные части для техники снижает себестоимость продукции и при сохранении прежней цены на сахар ведёт к росту доходов производителя. Вряд ли в таких условиях производитель будет сокращать производство.

3) Перемещение кривой предложения DD в новое положение D1D1 может быть связано, прежде всего, со снижением цены на горючее.

Снижение цены на горючее также может стать причиной роста доходов, что не позволяет нам согласиться с утверждением.

4) Перемещение кривой предложения DD в новое положение D1D1 может быть связано, прежде всего, с повышением цены на удобрения.

С этим вариантом ответа можно согласиться. Сокращая объём предложения, производитель в конечном итоге, так или иначе, влияет на повышение закупочной цены на сахар. Сокращение объёма предложения ведет к дефициту продукции. В условиях регулирования цены на сахар это подтолкнёт власти к пересмотру ценовой политики в сторону повышения цен. В условиях рыночного регулирования это также будет способствовать росту цены, что позволит компенсировать повышение расходов на минеральные удобрения.

Пример 2:

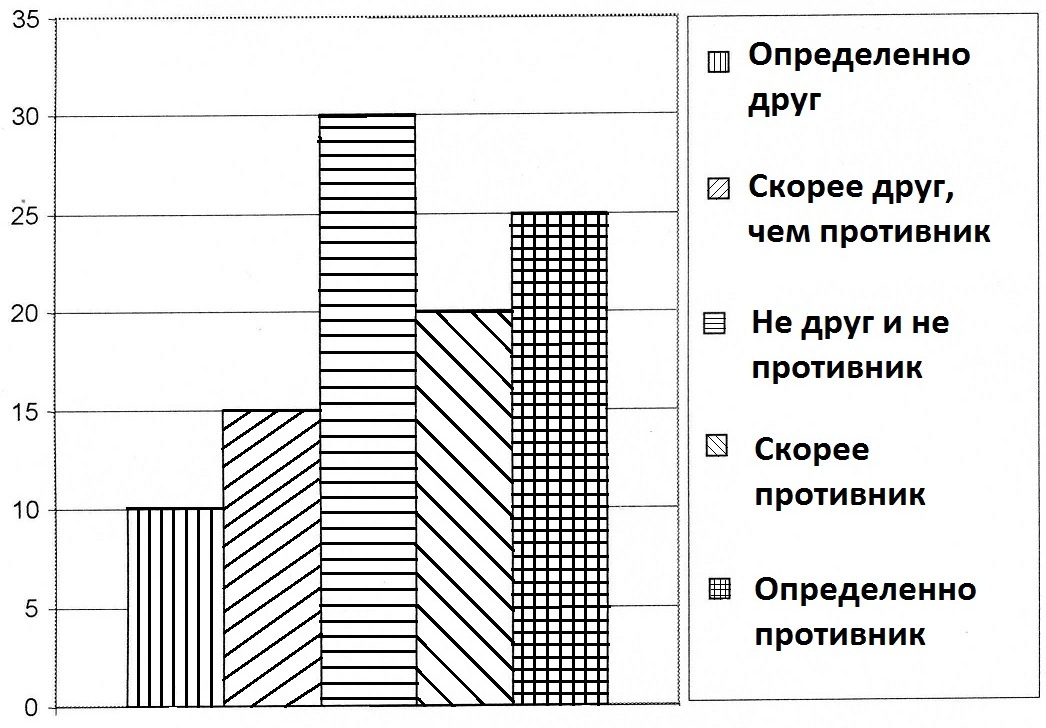

По просьбе руководства предприятия социологи провели опрос работников. Рабочим задавался один вопрос: «Как вы относитесь к своему работодателю?». Полученные данные представлены в диаграмме. Какой вывод соответствует полученным данным?

1) половина работников нейтрально оценивает свои отношения с работодателем

2) каждый пятый уверенно считает работодателя своим другом

3) четверть опрошенных положительно оценивают свои взаимоотношения с работодателем

4) половина работников негативно расценивает свои отношения с работодателем

Комментарий.

1) Нейтральная оценка выражена словосочетанием «не друг и не противник». Она составляет 30, а не 50%.

2) Уверенная оценка работодателя как друга выражена словосочетанием «определённо друг». Этот показатель составляет 10%, а каждый пятый – это 20%.

3) Четверть опрошенных – это 25%. Что значит «положительно оценивают»? Возможно, к этой фразе имеют отношение два показателя: «определённо друг», что выражает уверенную положительную позицию и «скорее друг, чем противник» как показатель того, что данная группа опрошенных больше склоняется к положительной оценке взаимоотношений с хозяином. В сумме две позиции как раз составляют 25%. Но проверим и последний вариант.

4) Негативное отношение также выражено суммой двух позиций: «скорее противник» и «определённо противник», что в данном выражении составляет 45%, но не половину.

Верный ответ: «Четверть опрошенных положительно оценивают свои взаимоотношения с работодателем».

Пример 3:

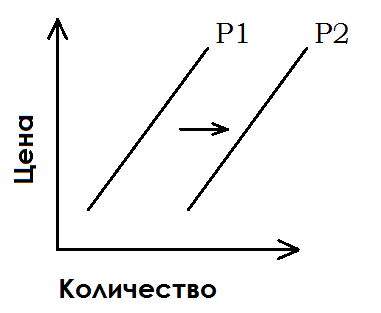

На графике изображено изменение предложения лыж на потребительском рынке. Какой фактор из приведённого ниже списка мог вызвать сдвиг кривой предложения из положения Р1 в положение Р2? (На графике по вертикали – цена товара, по горизонтали – количество товара).

1) сокращение количества фирм, производящих лыжи

2) усовершенствование технологии производства лыж

3) повышение цен на материалы, из которых производятся лыжи

4) рост тарифов на электроэнергию

Комментарий.

Рассмотрим график. Предложение увеличилось, цены при этом остались прежними или даже немного снизились. Это говорит о благоприятной рыночной конъюнктуре. То есть производители, очевидно, стали производить больше, потому что растёт спрос на данную продукцию. Значит, мы можем сразу отбросить неблагоприятные для производителей факторы: варианты 3 и 4. Если не брать во внимание различные возможности фирм (об этом нет никакой информации) и принять все фирмы как равные по производственной мощности, то сокращение количества фирм не может привести к росту предложения (вариант 1). Остаётся вариант 2. Он подтверждается следующими аргументами: а) усовершенствование технологии является достаточной предпосылкой для увеличения производства и предложения; б) совершенствование технологии позволяет сохранять цены на прежнем уровне или даже снизить их. Все эти обстоятельства и нашли отражение на графике. Правильный ответ: 2.

На

рисунке отражены изменения, произошедшие

с предложением сахара на соответствующем

рынке. Перемещение кривой предложения

DD в новое положение D1D1

может

быть связано, прежде всего,

На

рисунке отражены изменения, произошедшие

с предложением сахара на соответствующем

рынке. Перемещение кривой предложения

DD в новое положение D1D1

может

быть связано, прежде всего,

х

х