- •Раздел 1. Состояние скотоводства

- •Современное состояние и перспективы развития скотоводства в России

- •Скотоводство. Его народно-хозяйственное значение

- •Современное состояние производства молока в России. Факторы, его определяющие

- •Современное состояние производства говядины в России. Факторы, его определяющие

- •Роль отечественных учёных в развитии теории и практики скотоводства

- •Пути увеличения производства молока, улучшения его качества и повышения экономической эффективности

- •Пути увеличения производства говядины и повышения его экономической эффективности

- •Раздел 2. Происхождение и характеристика крс

- •Происхождение крс, его предки и сородичи, их характеристика

- •Сородичи крс, возможность их использования для совершенствования культурных пород скота

- •Влияние одомашнивания на биологические и хозяйственные особенности крс

- •Хозяйственно-биологические особенности крс

- •Раздел 3. Учёт, оценка племенных и продуктивных качеств скота

- •1.Производственный учет в скотоводстве, его принципы и организация.

- •2. Способы мечения крс, их сравнительная оценка; техника мечения.

- •3. Учет поголовья крс в стаде. Методика составления оборота стада крс.

- •4. Структура и оборот стада в хозяйствах различного направления продуктивности и различной специализации.

- •5.Планирование и учет производства и расходования кормов в скотоводстве.

- •6. Учет и оценка племенных качеств скота: их цели, значение и организация.

- •7. Учет и оценка роста и развития крс.

- •8.Учет и оценка молочной продуктивности коров. Организация и проведение контрольных доений.

- •9. Учет и оценка мясной продуктивности крс.

- •10. Показатели и оценка мясной продуктивности крс.

- •Раздел 4. Экстерьер, интерьер и конституция

- •1. Конституция, ее значение для отбора и производственного использования крс.

- •2. Принципы и системы классификации типов конституции, их характеристика.

- •3. Конституция крс и ее значение в условиях промышленной технологии производства.

- •4. Экстерьер скота, его назначение и способы оценки.

- •5. Интерьер крс, показатели его оценки и значение.

- •6. Глазомерная оценка экстерьера, требования к развитию и выраженности статей у скота разного направления продуктивности, пола и возраста.

- •7. Бальная оценка экстерьера, недостатки экстерьера, за которые снижается оценка скота разного направления продуктивности, пола, возраста.

- •8. Линейный метод оценки экстерьера.

- •9. Промеры и индексы телосложения скота, методика их измерения и расчета. Экстерьерный профиль скота.

- •10. Способы оценки экстерьера и их сравнительная оценка.

- •11. Экстерьерно-конституциональные типы крс и их характеристика.

- •12. Изменение телосложения скота в процессе онтогенеза.

- •13. Особенности экстерьера и телосложения скота разного направления продуктивности.

- •14. Особенности экстерьера и телосложения скота разного возраста и пола.

- •15. Особенности телосложения скота молочных пород и формирование его желательного типа.

- •16. Особенности телосложения скота мясных пород и формирование его желательного типа.

- •17. Требования к развитию и выраженности признаков молочности экстерьера коров.

- •Раздел 5 молочная продуктивность

- •Возраст первого отела коров, и влияние на продуктивные качества и длительность хозяйственного использования. Его зоотехническое и экономическое обоснование.

- •Теория молокообразования и молокоотдачи, ее значение для практической работы.

- •Сервис-период, его влияние на состояние здоровья, воспроизводительные качества и молочную продуктивность коров. Зоотехническое и экономическое обоснование длительности сервис-периода.

- •Техника запуска коров. Сухостойный период, его значение. Зоотехническое и экономическое обоснование его длительности.

- •Методика планирования удоя по стаду коров.

- •Влияние периода лактации и стельности на молочную продуктивность коров. Коэффициент постоянства лактации.

- •Методика планирования удоя по группе коров.

- •Методика планирования индивидуального удоя коров.

- •Факторы, влияющие на молочность и состав молока коров.

- •Состав и свойства молока коров. Факторы, на них влияющие.

- •Качество молока коров, факторы, на него влияющие.

- •Строение вымени коров, его формирование и развитие. Оценка вымени на пригодность к машинному доению.

- •Требования госта и других стандартов к качеству молока, условия обеспечения производства молока высокого качества.

- •Раздел 6

- •6 Раздел. Мясная продуктивность.

- •Химический состав тела крупного рогатого скота, его изменение в процессе онтогенеза и значение этого для практической работы.

- •Формирование и изменение мясных качеств в онтогенезе.

- •Возраст убоя молодняка на мясо, его зоотехническое и экономическое обоснование.

- •Сравнительная оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота молочного, мясного и комбинированного направлений продуктивности.

- •Влияние породы, пола и возраста скота на его мясную продуктивность.

- •Продукция получаемая после убоя скота. Факторы влияющие на ее количество и качество.

- •Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Факторы влияющие на мясные качества.

- •Раздел 7 технология производства продукции скотоводства

- •1 Привязное и беспривязное содержание скота разных групп, их зоотехническая и экономическая оценка и обоснование

- •2. Промышленная технология производства продукции скотоводства, ее хар-ка, осн принципы и особенности

- •3. Технология уборки навоза и обеспечения оптимального микроклимата на молочных фермах

- •4. Формы специализации и концентрации производства в молочном скотоводстве

- •5. Технология кормления и поения коров на молочном скотоводстве

- •6 Технология привязного содержания молочных коров, его зоотехническая характеристика и механизация производственных процессов.

- •7. Требования к коровам для комплектования и использования их на промышленных комплексах по производству молока.

- •8. Технология беспривязного содержания молочных коров, её варианты и зоотехническая характеристика, механизация производственных процессов.

- •9. Оценка и отбор коров на пригодность к машинному доению.

- •10.Технология подготовки нетелей и сухостойных коров к отёлу и лактации.

- •11.Системы и способы содержания скота молочного направления продуктивности, их сравнительная зоотехническая и экономическая оценка.

- •12.Технология машинного доения коров и её биологическое обоснование.

- •13.Технология пастбищного содержания скота мясных пород.

- •14.Принципы, и методика разработки циклограммы формирования технологических групп скота на фермах промышленного типа.

- •15.Технологическая структура стада на фермах промышленного типа по производству молока, ее зоотехническое и экономическое обоснование и оптимизация.

- •Раздел 8 Выращивание молодняка

- •1. Периодизация онтогенеза и использование ее особенностей при выращивании молодняка.

- •2. Особенности роста и развития молодняка в разные периоды онтогенеза, их практическое значение для организации выращивания молодняка.

- •3. Особенности пищеварения и обмена веществ в разные возрастные периоды, их практическое значение для организации выращивания молодняка крс.

- •4. Выращивание, оценка и отбор коров-первотелок для формирования дойного стада.

- •5. Системы и способы содержания молодняка разных возрастных групп и направления продуктивности.

- •6. Система комплектования стада. Расчет поголовья телок, необходимого для ремонта.

- •7.Планирование выращивания молодняка крс

- •11.Система выращивания молодняка крс,его значение и требования к организации

- •12.Теоретические основы выращивания молодняка крс и их практическое значение.

- •9. Технология выращивания телят в профилакторный и молочные периоды жизни

- •Раздел 9. Воспроизводство стада

- •Половая и хозяйственная зрелость тёлок. Возраст их первого осеменения, его зоотехническое и экономическое обоснование

- •Воспроизводительные качества быков-производителей и коров, показатели их оценки

- •Организация воспроизводства в стаде молочного скота и методы повышения его эффективности

- •Значение искусственного осеменения для совершенствования племенных и продуктивных качеств скота. Его преимущества и условия обеспечения высокой эффективности применения

- •Раздел10. Породы крупного рогатого скота

- •1.Зоотехническая характеристика пород скота из группы черно-пестрых пород

- •2. Зоотехническая характеристика мясных пород скота

- •3. Зоотехническая характеристика импортных пород мясного скота

- •4. Зоотехническая характеристика бурых пород скота

- •5. Зоотехническая характеристика симментальской породы скота и её производных

- •6. Определение понятие «порода» , Принципы и системы классификаций пород

- •7.Характеристика жирномолочных пород скота.

- •8.Локальные породы молочного скота и их характеристика

- •Раздел11 Племенная работа

Раздел11 Племенная работа

Селекционные признаки, обоснование их выбора в конкретных стадах

До недавнего времени основными задачами селекции молочного скота были: (1) повышение генетического потенциала животных, и (2) обеспечение воспроизводства стада. С переходом экономики России на рыночные отношения задачей селекции становится также выведение экономически выгодных животных Теоретически в цель селекции должны включаться все признаки, которые способствуют увеличению чистого дохода от разведения животных. Однако это очень усложнит процедуру разработки программы селекции. Поэтому в цели селекции концентрируется внимание на улучшение наиболее важных с экономической точки зрения признаков таких, как признаки молочной и мясной продуктивности. Второстепенные признаки (тип, скорость молокоотдачи, плодовитость и т.д.) учитываются при разработке программы селекции посредством установления определенного процента выбраковки. Племенная работа требует учета и оценки многих показателей. В частности, следует знать, какое хозяйственное назначение имеет генетическая предрасположенность популяции к отдельным показателям, а также наличие связи отдельных количественных и качественных показателей.

Соответственно ориентируясь в основном на такие важные сел.призн. как в молочном: скорость молокоотдачи, жирномолочность, удой; в мясном : мясность, скороспелость, плодовитость, способность переносить крупноплодные отёлы

Так же в соответствии с особенностями хозяйств учитывают индивидуальные для хоз-ва особенности: маститоустойчивость, если хоз-во предрасположенно к маститам, резистентность к различным заболеваниям, по которым хоз-во неблагополучно, особенности требований к кормовой базе, если хоз-во предполагает её недостаточность и т.д.

2) Наследуемость п изменчивость признаков молочной продуктивности,

их значение в практической работе.

Любая популяция сельскохозяйственных животных в статистическом аспекте характеризуется следующими селекционно-генетическими параметрами: изменчивостью, наследуемостью, повторяемостью и сопряженностью признаков.

Изменчивость представляет собой количественное выражение степени разнообразия каждого селекционного признака. При этом различают генетическую, фенотипическую и средовую (па- ратипическую) изменчивости.

В зависимости от абсолютной величины коэффициента наследуемости того или иного селекционного признака всегда можно прогнозировать, насколько эффективными будут селекционные мероприятия, направленные на улучшение этого признака. Если величина коэффициента наследуемости признака в популяции небольшая (0,1—0,2), то и резкого улучшения популяции по нему (признаку) ожидать не приходится, и наоборот, при большой величине коэффициента наследуемости (0,7—0,9) эффект селекции в популяции (при оптимальной ее интенсивности) может быть существен уже в следующей генерации животных.

Молочная продуктивность характеризуется признаками с различным коэффицентом наследуемости. Процент жира в молоке имеет высокий коэффициент наследуемости, общий удой-полигенный фактор обусловленный влиянием всех генов организма, и во многом условиями эксплуатации, и, согласно последним исследованиям, породоспецэффичный.

Изменчивость в уровнях проявления признаков позволяет вести отбор на повышение удоя и жира молока, а по признакам, нуждающимся в стандартизации (соответствие вымени машинному доению) несколько сужает эффективность селекции, так как неподходящие особи вынужденно выбраковываются.

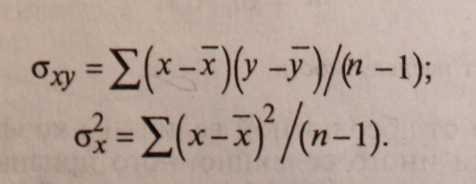

В молочном скотоводстве цена реализации молока зависит не только от его количества,но и от качественных показателей: содержания жира и белка, концентрации соматических клеток в молоке и др. Во многих случаях характеристиками стада, имеющими сложную (не только генетическую) природу: уровнем продуктивности коровы и ее сервис-периодом, технологией содержания животных и приминами их выбытия и т. д. Поэтому важно знать, насколько селекция по одному признаку приводит к изменению других. Для оценки степени взаимосвязи признаков при разведении сельскохозяйственных животных используют два основных показателя: регрессия и корреляция.

Повторяемость признаков молочной продуктивности и корреляция между ними, их значение в практической работе.

В молочном скотоводстве цена реализации молока зависит не только от его количества,но и от качественных показателей: содержания жира и белка, концентрации соматических клеток в молоке и др. Во многих случаях характеристиками стада, имеющими сложную (не только генетическую) природу: уровнем продуктивности коровы и ее сервис-периодом, технологией содержания животных и приминами их выбытия и т. д. Поэтому важно знать, насколько селекция по одному признаку приводит к изменению других. Для оценки степени взаимосвязи признаков при разведении сельскохозяйственных животных используют два основных показателя: регрессия и корреляция.

INCLUDEPICTURE

"../../../User/Downloads/media/image20.jpeg" \*

MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../Downloads/media/image20.jpeg"

\* MERGEFORMAT

![]()

где у — неизвестная переменная, зависимая от изменения аргумента х; а— свободный член уравнения; Ь— коэффициент регрессии; х— известная переменная.

Поскольку наблюдения х не лежат на одной прямой, уравнение линейной регрессии будет наилучшим только в том случае, когда сумма квадратов отклонений значений х от регрессивной линии будет минимальной. Это достигается в том случае, когда коэффициент регрессии в популяции будет равен:

INCLUDEPICTURE

"../../../User/Downloads/media/image21.jpeg" \* MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE "../../Downloads/media/image21.jpeg" \*

MERGEFORMAT

![]()

где Оху — коварианса между наблюдениями показателей х и у; а2 — варианса показателя х.

При

этом INCLUDEPICTURE "../../../User/Downloads/media/image22.jpeg"

\* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../Downloads/media/image22.jpeg"

\* MERGEFORMAT

Таким

образом, коэффициент

регрессии показывает, на сколько

единиц изменится зависимая переменная

у,

если

независимая переменная

х

изменится

на единицу.

Таким

образом, коэффициент

регрессии показывает, на сколько

единиц изменится зависимая переменная

у,

если

независимая переменная

х

изменится

на единицу.

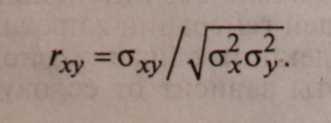

Коэффициент корреляции определяет степень взаимосвязи двух параметров — х и у. Формула для его нахождения имеет следующий вид:

INCLUDEPICTURE

"../../../User/Downloads/media/image23.jpeg" \*

MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../Downloads/media/image23.jpeg"

\* MERGEFORMAT

Коэффициент регрессии, так же как и коэффициент корреляции, может иметь и положительный знак, и отрицательный. Однако пределы изменения коэффициента регрессии от —до +°°, а коэффициента корреляции — от —1 до +1.

Корреляция между удоями, содержанием в молоке жира и белка, скоростью молокоотдачи и другими признаками имеет важное значение для определения эффективности селекции. Например, селекция молочного скота только по удою часто приводит к снижению содержания в молоке жира и белка (корреляция удоя с содержанием в молоке жира и белка обычно отрицательная и колеблется от 0 до —0,8). Следует, однако, отметить, что отрицательная корреляция между величиной удоя и жирностью и белковостью молока при одновременной селекции по этим признакам может быть снижена и даже преобразована в положительную.

Количество признаков в программе селекции. Влияние этого фактора на генетический прогресс стада.

Селекционно-племенная работа с любой популяцией сельско-хозяйственных животных представляет собой комплекс меропри-ятий, направленных на повышение генетического потенциала продуктивных и племенных качеств животных, увеличение эко-номической эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Она основывается на трех базисных составляющих: оценке животных по желательным признакам, их отборе с уче¬том установленных критериев и целенаправленном подборе ро-дительских пар для генетического прогресса в породе, то есть получения более ценного с племенной и производственной точ¬ки зрения поколения потомков по сравнению с родительской ге-нерацией.

Несмотря на кажущуюся простоту селекционной схемы (оцен-ка-отбор—подбор), племенная работа при детальном рассмотре-нии является сложнейшей полифункциональной системой, объе-диняющей в себе многочисленные варианты оптимизации орга-низационной структуры, теоретические основы общей и популяционной генетики, разведения сельскохозяйственных жи-вотных, экономические и природно-климатические аспекты и их взаимосвязь с проявлением хозяйственно полезных признаков животных.

Принято считать, что племенные качества особи определя¬ются генами, которые могут быть переданы по наследству, то есть от родителей потомкам. Следовательно, ни один из этапов селекционно-племенной работы невозможно провести без зна¬ния законов наследственности и изменчивости, изучаемых ге¬нетикой. Причем при массовой селекции по количественным признакам (например, продуктивность крупного рогатого ско¬та) основополагающую роль играет популяционная генетика, которая на основе базисных постулатов индивидуальной измен-чивости изучает закономерности изменения наследственной структуры групп организмов, объединенных некоторой генети-ческой общностью и в ряде случаев спецификой условий суще-ствования.

Очевидно, что суммарный генетический прогресс в популя¬циях зависит от степени превосходства животных выбранных селекционных групп, которая, в свою очередь, определяется интенсивностью отбора животных, надежностью их оценки и вариабельностью селекционного признака в популяции. Интен¬сивность отбора определяется оптимальным размером группы, а также значением внутригрупповой вариансы по результирую¬щему признаку. Поскольку численность групп неодинакова для различных категорий животных, то и вклад каждой группы име¬ет собственное значение. В связи с этим рассмотрим селекци¬онный процесс в пределах указанных выборок независимо друг от друга.

От колличества селлекционных признаков зависит интенсивность отбора, точность оценки, осуществление целей селекционной работы.

Влияние наследственных факторов на мясную продуктивность крупного рогатого скота

Виды скрещивания. В зависимости от целей совершенствования пород и методов его достижения различаю’Ппоглотительное,{вводное,воспроизводительное,Промышленное непеременное скрещивания. Если в системе разведения используются две породы, то скрещивание называют простым, а при использовании трех и более пород — сложным.

Поглотительное скрещивание используют для преобразования одной породы (улучшаемой) выдающимися животными другой (улучшающей). При этом виде скрещивания помесное потомство снова используют в системах спаривания с животными улучшающей породы. В соответствии с действующими нормативными документами в области племенного животноводства России помесей IV—V поколений, полученных на основе поглотительного скрещивания, относят к чистопородным животным улучшающей породы.

Поглотительное скрещивание, по сути, представляет собой ускоренный процесс селекции, когда улучшаемая порода приобретает качества, характерные для улучшающей породы (например, высокую продуктивность, устойчивость к заболеваниям и т.д.). Очевидно, что в процессе поглотительного скрещивания с новыми массивами животных необходимо вести интенсивную селекцию, чтобы отобрать особей с желательными качествами: они должны быть адаптированы к условиям среды, в которых разводилась улучшаемая порода.

В практике животноводства известны случаи, когда при благоприятных условиях среды помеси уже II поколения по своему типу были близки к чистопородным животным улучшающей породы и, наоборот, при неблагоприятных условиях помеси с долей крови улучшающей породы, даже превосходящей 87 % (III—IV поколение), были близки по фенотипическим проявлениям признаков к улучшаемой породе. Любые признаки организма животного развиваются под влиянием генотипа, но для полного его проявления нужны определенные условия внешней среды. Наследственность предопределяет, а внешняя среда обеспечивает развитие организма. При сходной, даже идентичной наследственности (в случаях рождения и выращивания близнецов), но при различных условиях мясные качества формируются по-разному. Это обстоятельство указывает на то, что зоотехники, технологи, ветеринары должны в полной мере овладеть теорией индивидуального развития скота, тогда практика их совершенствования будет более эффективной и станет могучим средством улучшения как племенных, так и продуктивных качеств животных.

Установлено, что большое влияние на развитие продуктивности животных имеют порода и тип телосложения скота. Животные разных пород характеризуются не только различной мясной продуктивностью, но и скороспелостью. В связи с этим их разделяют на позднеспелых, умеренно скороспелых, скороспелых и очень скороспелых. Чем раньше и в большом количестве накапливается съедобная часть туши, тем более скороспелые животные. В условиях интенсивного выращивания и откорма мускульно-костное отношение у молодняка шортгорнской, герефордской и абердин-ангусской пород более благоприятно, чем у молодняка молочных и комбинированных пород. У крупных пород скота (шароле, лимузин, киан, романьол, маркиджан) это отношение ниже, чем у скороспелого компактного типа скота, так как в туше у первых содержится как в абсолютной, так и относительной массе больше костей. Мясная скороспелость является не только породным признаком, но и типовым: у компактного типа она выше, чем у крупнорослого даже одной породы и одного возраста.

О мясной скороспелости судят по степени «спелости» или «зрелости» мяса, определяемой отношением сухого вещества к влаге мякоти, выраженной в процентах: у мясного скота она равна 50-60 %, у молочного - 35-45 %. Некоторые исследования эту «спелость» определяют как соотношение влаги и жира, так как из всех компонентов мяса более всего изменчивым является содержание жира. Мы для определения мясной скороспелости скота предложили коэффициент съедобности туш, который выявляется как отношение съедобной части туши к несъедобной: у мясного скота он равен 3,6-4,5, у молочного - 3-3,5.

С учетом этих факторов определяют сроки выращивания и убоя молодняка различных пород скота. Животных скороспелых мясных пород и их помесей следует интенсивно выращивать до 14-16-месячного возраста, а молочных и комбинированных - до 16-18-мес. При этом, если у молодняка скороспелых пород затягивать сроки выращивания до 18-20-месячного возраста, то это является экономически невыгодно. При более поздних сроках убоя молодняка резко повышается расход кормов на единицу продукции, увеличивается осаленность туши, уменьшается выход костных отрубов, а самое главное - снижается интенсивность роста живой массы.

В нашей стране разводится около 50 плановых пород скота, из них 40 используется для производства молока и 10 специализированны в мясном направлении. В последнее время отношение к потенциалу производства мяса этих пород резко изменилось: ранее существовавшее суждение, что скот молочных и комбинированных пород в молодом возрасте не может давать высокую мясную продуктивность и мясо хорошего качества, неверно, так как практический и научный опыт доказали, что они способны производить туши отличного качества.

3) Скрещивание - как метод разведения, его цели и теоретическая сущность. Виды скрещивания и их характеристика.

Под скрещиванием понимают систему спариваний животных, принадлежащих к разным породам, как правило, неродственньшГ

При скрещивании пород в большинстве случаев преследуют две цели.

Используют лучших животных из родительских пород для создания потомственной генерации, превосходящей по феноти-пическим проявлениям ряда признаков средние значения этих признаков в родительских породах в результате действия эф-фекта гетерозиса. В этом случае селекционер рассчитывает мак-симально повысить фенотипическое проявление признака за счет эффектов доминирования и эпистаза, на которые трудно рассчитывать при чистопородном разведении крупного рогато-го скота.

2. Скрещивают породы, различающиеся по задачам разведения и степени выраженности определенных признаков, для создания новой породы, сочетающей в себе лучшие характеристики исходных (родительских) пород. В этом случае скрещивание практикуют в основном для использования различий в аддитивных генетических эффектах в родительских породах; явление гетерозиса при этом уже имеет второстепенное значение.

Очевидно, что при скрещивании разных пород не образуются новые гены и не меняется частота встречаемости конкретных генов в потомственной генерации по сравнению с родительскими породами. Однако при этом у гибридов создаются новые генотипы, имеющие гены как отцовской, так и материнской пород.

Гетерозис. , эффект гетерозиса может быть использован только в системах разведения, четко дифференцирующих хозяйства на племенные и товарные. Тогда в племенной зоне при репродукции стад используют чистопородное разведение, а животных, полученных в результате скрещивания, реализуют в товарные хозяйства. Поскольку, например, в молочном ското¬водстве корова, как правило, является одновременно и товар¬ным, и племенным животным, то селекцию на гетерозис при разведении племенного молочного скота используют крайне редко. Вместе с тем такой вид селекции может быть использо¬ван в товарной зоне молочного скотоводства, когда хозяйства приобретают сперму выдающихся производителей разных по¬род (при искусственном осеменении) независимо от породы имеющихся в них маток.

В схеме поглотительного скрещивания, приведенной на рисун¬ке 11.3, для создания массива животных, принадлежащих к улуч-

Рис. 11.3. Схема поглотительного скрещивания с использованием чистопородных быков улучшающей породы

шающей породе, использовали только чистопородных производи-телей улучшающей породы. Как правило, таким путем идут, когда хотят полностью заместить одну породу (улучшаемую) другой (улучшающей). Если при поглотительном скрещивании главная цель получить высокопродуктивных, хорошо приспособленных к местным условиям животных крепкой конституции, желаемого ре-зультата можно достичь, используя в процессе скрещивания помес-ных производителей, естественно, подвергнутых интенсивнейшему отбору на каждом этапе их получения (Л. К. Эрнст, Н. А. Кравчен-ко, А. П. Солдатов и др.).

Обычно в таких схемах быков-производителей, имеющих долю крови по улучшающей породе 87,5 % и выше, не выбраковывают, а используют для спаривания в качестве отцов следующей генера¬ции маточного поголовья. Для получения быков в подавляющем большинстве случаев используют чистопородных быков улучша-ющей породы и быков, имеющих не менее 87,5 % крови этой улучшающей породы. При таком подходе к поглотительному скрещиванию требуется меньшее число производителей улучша¬ющей породы по сравнению с предыдущим примером. Появляет¬ся возможность включать в селекционный процесс наиболее цен¬ных помесных производителей уже III—IV поколения, что позво¬ляет повысить интенсивность отбора производителей (за счет увеличения их числа на каждом этапе селекции). Данная схема поглотительного скрещивания приводит к использованию досто-

инств как улучшаемой, так и улучшающей пород еще в процессе создания чистопородных массивов животных.

Сложное поглотительное скрещивание, или « крови»,

по мнению ряда авторов (Е. Я. Борисенко, А. В. Овсянников), — наиболее эффективная разновидность поглотительного скрещива¬ния. Суть его сострит в том, что в качестве улучшающей использу¬ют не одну, а несколько пород: маточное поголовье создаваемой породы используют дляскрещивания с другой)шущцающёй поро¬дой, тем самым обогащая генотип создаваемой породы новыми полезными качествами..

Термин «освежение, или обновление, крови» впервые в прак¬тику разведения ввел П. Н. Кулешов (1947). Он писал, что «если породы, происшедшие от скрещивания, начинают терять некото¬рые из полезных свойств и признаков, тогда скотозаводчик прибе¬гает к новому скрещиванию— к освежению, или обновлению, крови».

Как отмечает JI. К. Эрнст, если созданная порода в результате каких-либо причин начинает терять свои качества, то часть жи¬вотных маточного стада повторно покрывают производителями улучшающей породы, ранее использовавшейся в качестве улучша¬ющей. При этом генофонд породы не изменяется, но (в результате цитоплазматических различий) повышаются крепость конститу¬ции и жизнеспособность потомства.

Таким образом, поглотительное скрещивание — не просто спа-ривание животных двух или более пород, используемое для обога-щения наследственной основы улучшаемой породы, а творческий целеустремленный процесс, направленный на преобразование се-лекционируемых массивов животных для ускорения темпов гене-тического прогресса и повышения эффективности производства животноводческой продукции.

Вводное скрещивание («прилитие крови») — метод, основанный на одноразовом спаривании маток улучшаемой породы с произво-дителями улучшающей породы. Такой вид скрещивания представ¬ляет собой временное отступление от чистопородного разведения для привнесения в улучшаемую породу некоторых ценных ка¬честв, присущих улучшающей породе. При вводном скрещивании улучшаемую породу зачастую называют основной, а улучшаю¬щую — породой-донором (рис. 11.4).

Улучшение основной породы по ряду признаков при сохране¬нии свойственных ей других полезных качеств в принципе можно осуществить и при чистопородном разведении. Однако это потре-бовало бы значительно ббльших временных затрат, поскольку не-обходимо сначала получить, оценить и отобрать быков основной породы с ярко выраженными признаками, которые планируется улучшить и которые уже имеются в породе-доноре.

Одно из основных требований к породам при вводном скрещи¬вании — необходимость их определенного сходства по типу и на-

правлению селекции. В противном случае «прилитие крови» мо-жет привести к утере основной породой уникальных качеств, свойственных исключительно ей, что вызовет в целом негативные последствия, несмотря на привнесение в нее других ценных ка¬честв.

Этот вид скрещивания предусматривает сначала спаривание коров и телок основной породы с производителями породы-доно¬ра. У помесей I поколения должна быть усилена выраженность привнесенных качеств, но при этом несколько изменяются и ос¬новные признаки в зависимости от их уровня развития у быков породы-донора. На основе отбора в этом поколении животных для дальнейшего воспроизводства оставляют особей, удовлетворя¬ющих по уровню выраженности как основных, так и привнесен¬ных в породу признаков.

Полукровки в равной степени могут быть отнесены как к улуч¬шающей, так и к улучшаемой породе. Чтобы основная порода была сохранена, необходимо довести долю ее крови в последую¬щих поколениях животных до преобладающих степеней. Это дос¬тигается путем обратного скрещивания помесей с животными ос¬новной породы, а чистопородных маток — с лучшими помесными производителями. В результате через ряд (2—3) генераций доля крови улучшаемой породы существенно возрастает и соответ¬ственно усиливаются все свойства, как присущие основной поро¬де, так и привнесенные в нее. В дальнейшем при совершенствова¬нии породы используют метод разведения «в себе», когда и маток, и производителей в системе воспроизводства породы отбирают из

созданного массива животных в зависимости от выраженности желательных качеств.

Заводское (воспроизводительное) скрещивание применяют для выведения новой породы на основе нескольких" существующих.

В зависимости от числа исходных пород различают простое вос-производительное скрещивание (две исходные породы) и сложное (более двух исходных пород). Необходимость в заводском скрещи¬вании возникает тогда, когда исходная порода уже не отвечает предъявляемым требованиям, а другие имеющиеся породы, хотя и имеют достаточный генетический потенциал по желательным признакам, плохо адаптированы к условиям разведения исходной породы.

Многие породы крупного рогатого скота в нашей стране выве-дены на основе простого воспроизводительного скрещивания. На-пример, костромская порода, которая в настоящее время является одной из ведущих пород молочного направления продуктивности по качественному составу молока (в первую очередь белковомо- лочности), была создана путем простого воспроизводительного скрещивания местного скота костромской и близлежащих к ней областей с бурым швицким. В результате скрещивания шортгорн- ского скота молочного направления продуктивности с местным сибирским скотом в Зауралье была выведена курганская порода крупного рогатого скота. В мясном скотоводстве посредством скрещивания казахского и частично калмыцкого скота с герефор- дским была получена казахская белоголовая порода мясного на-правления.

В разработку методики выведения новых пород путем заводс-кого скрещивания большой вклад внес выдающийся русский уче-ный-зоотехник М. Ф. Иванов. Он считал, что необходимыми ус-ловиями успеха при воспроизводительном скрещивании должны быть правильный выбор исходных пород и творческая целенап-равленная селекционная работа специалистов, основанная на их высокой профессиональной подготовке. При проведении воспро-изводительного скрещивания необходимо четко определить ко-нечную цель, обосновать желательный тип животных и выбор ис-ходных пород, обладающих такими признаками, объединение ко-торых может придать новой породе желательные хозяйственно полезные качества.

Проведение работ при заводском скрещивании условно можно подразделить на два этапа. Hi) первом этапе основная задача — получение животных с приближенными характеристиками наме-ченного типа и созданных на основе серии скрещиваний исход¬ных пород. Как правило, эту часть работы не удается решить од-нократным скрещиванием. Это обусловлено тем, что полукров¬ные животные в большинстве случаев неустойчиво передают приобретенные ими качества потомству и не отвечают по своим качествам намеченным требованиям. Поэтому скрещивание по- вторяют либо с той же улучшающей породой, чтобы получить жи-вотных с заданными характеристиками за счет увеличения их кровности по улучшающей породе, либо с третьей породой для ускорения темпов селекции за счет более сложных генетических комбинаций.

На втором этапе заводского скрещивания основная цель зак-лючается в закреплении приобретенных качеств и дальнейшем их совершенствовании. Это достигается посредством разведения «в себе» помесей желательного типа и с достаточным уровнем развития селекционных признаков, то есть осуществляется пере¬ход от крайней формы разнородного подбора к однородному среди той части помесной популяции, которая по своим каче¬ствам наиболее близка к намеченным целям (целевым стандар¬там). Наряду с этим на втором этапе сохраняется и разнородный подбор, который применяют на группе маток, не отвечающих критериям селекции. Конечно же, таких особей можно было эли¬минировать (выбраковать), однако слишком интенсивная селекция при этом обязательно приведет к сокращению численнос популяции и в дальнейшем придется практиковать расширенное воспроизводство стад, что, в свою очередь, негативно скажется на интенсивности отбора животных и приведет к замедлению темпов генетического прогресса в популяции по улучшаемым признакам. с

Промышленное скрещивание применяют для животных, основ- вная цель использования которых получение животноводческой гпродукции (собственной продуктивности), а также проявление' эффекта гетерозиса в I поколении помесных животных. В молочном и молочно-мясном скотоводстве промышленное

скрещивание используют в подавляющем большинстве случаев при осеменении выранжированных маток спермой быков мясных пород для получения потомства с повышенными откормочными качествами. Очевидно, что таких помесей не оставляют для вос-производства стад, а используют исключительно для откорма или нагула. Таким образом, промышленное скрещивание не затраги¬вает племенной части стада.

При промышленном скрещивании величина проявления эф¬фекта гетерозиса находится в большой зависимости от породных комбинаций в родительских генерациях. В некоторых случаях у помесей I поколения эффект гетерозиса практически отсутствует. Поэтому зачастую животноводы для промышленного скрещива¬ния используют те породы, которые хорошо апробированы, то есть дают хорошие результаты при скрещивании. Вместе с тем следует иметь в виду, что даже если в практике промышленного скрещивания двух пород были получены положительные резуль¬таты, они не обязательно будут повторены при очередном скре¬щивании: его результативность во многом будет определяться ка¬чеством конкретных родительских пар и их специфической комбинационной способностью.

Основные селекционные группы в породе и их вклад в генетическое улучшение скота

Оптимальные варианты селекционного процесса, разработанные для различных пород, предусматривают следующую структуру:

отцы быков — 4—10 голов; матери быков — 0,5% общего ма-точного поголовья; активная часть популяции — 30—50 % общего размера популяции; банк спермы в расчете на одного проверяемого быка — 20—60 тыс. доз; колебания в поголовье дочерей прове-ряемого быка — 90 голов (10 — в США, 100 — в Норвегии); доля популяции, предназначенная для оценки по качеству потом¬ства, — 10—30 %;

общий генетический прогресс в популяции обусловлен вкладом каждой из четырех селекционных групп животных (отцы быков, отцы коров, матери быков, матери коров);

общий генетический прогресс в популяции зависит от интенсивности отбора животных в селекционные группы; степени достоверности оценки генотипов; величины генетической вариансы в популяции.

Основной вклад в совокупное генетическое улучшение популяции вносят отцы быков— 43—62%, а также отцы коров — 15— 24 % и матери быков — 18—33 %.

Отбор, принципы и методы отбора, оценка их эффективности.

Основной инструмент улучшения популяций животных — отбор. Отбор стал применяться человечеством с тех пор, когда начался процесс одомашнивания животных различных видов. Под термином «отбор» подразумевают, что животных, которые имеют наилучший прогноз влияния на будущие поколения по желательным признакам, необходимо максимально использо¬вать в системе репродукции стад, пород, популяций. Это не обязательно означает, что всех остальных животных надо выб¬раковать. Они могут быть использованы как продуктивные жи¬вотные (для получения животноводческой продукции), в систе¬мах скрещивания с другими популяциями (например, выран- жированных молочных коров осеменяют спермой быков мясных пород) и для других целей. Очевидно, что отбор подра¬зумевает оценку и выбор лучших особей среди всех животных в системе разведения того или иного вида и той или иной породы животных. До сих пор во многих селекционных программах от¬бор зачастую осуществляется на основе субъективной оценки селекционера: для воспроизводства оставляют животных, кото¬рые имеют наилучшую собственную продуктивность. Однако далеко не всегда животные с наивысшей продуктивностью пе¬редают желательные качества потомству. В этой связи в совре¬менных селекционных программах все чаще и чаще использует¬ся понятие «прогноз племенной ценности», подразумевающий оценку аддитивной генетической ценности животных, участвую¬щих в системе отбора, по всем селекционным признакам. В ре¬зультате такого прогноза появляется возможность объективного ранжирования всех животных по их племенной ценности для формирования селекционных групп с заранее заданной степе¬нью интенсивности отбора. Очевидно, что точность ранжирова¬ния животных по их племенной ценности играет главенствую¬щую роль в реальном совершенствовании популяций, которое во многих литературных источниках носит название «ответа на селекцию».

В любой популяции сельскохозяйственных животных суще-ствует ряд принципиальных стратегий их отбора на различных стадиях программы селекции. Впервые проблему стратегий от¬бора теоретически обосновали L. Hazel и I. Lush (1942) в селек¬ционных программах с комплексом улучшающих признаков. Они сравнивали три метода отбора: тандемную селекцию, метод независимых уровней и отбор по общему (агрегативному) ин¬дексу.

Суть тандемной селедайш заключается в том, что в первой и в ряде последующих генераций животных улучшается какой-либо один показатель, выбранный селекционером. Потом в ряде следу¬ющих поколений животных отбор ведут уже по другому признаку, затем — по третьему и т. д.

Отбор по независимы^ уровням нодразумевает, что все жи¬вотные в популяции■ ранжируются по каждому целевому при¬знаку, который необходимо улучшить в соответствии с целями селекционной программы. Затем в систему воспроизводства стада включают только тех из них, которые превосходят мини¬мально установленный уровень по каждому из учтенных прит знаков.

При использовании метода отбора по общему ищщсукаждую особь оценивают на основе индексного уравненияслеаУЮщср»

видаг

1к=Ь{Х1к + Ь&и +...+ Ь„х„к,

где /*— индекс племенной ценности А-го животного; Ьь ..., Ья — весовые коэф-фициенты соответствующих признаков; хц, хц, .... х^ — значения 1, 2,п при-знаков, измеренных у к-го животного.

Весовые коэффициенты в современных селекционных про-граммах оцениваются в соответствии с экономической важностью каждого признака и уровнем его изменчивости. В дальнейшем происходит ранжирование животных по агрегативному индексу и их отбор с заранее заданной интенсивностью.

В 1972 г. эти три принципиальные стратегии отбора пополни-лись еще одной, которая получила название «отбор по экстре-мальному значению». По этому методу в системуреиродуЩии по*» -иуляцйй включают животных, которые имеют наивысшие ранги по каждому отдельно взятому показателю, вне зависимости какие у них были оценки по другим.

В практической селекции встречаются различные вариации и комбинации всех вышеперечисленных принципов отбора. Если цели племенной программы носят относительно краткосрочный характер (то есть изменяются достаточно часто), то обычно прак-тикуют тандемную селекцию. Принцип отбора по независимым условиям зачастую используют при разработке официальных до-кументов, регулирующих племенную работу (ведение книг пле-менных животных, определение стандартов при бонитировке животных, оценке племенной ценности быков-производителей и т. д.). Этот же принцип применяют, когда необходимо определить минимальный уровень развития признака у отобранных живот¬ных, например при оценке их воспроизводительной способности. Зачастую отбор по независимым уровням используют в селекци-онной практике на разных этапах жизненного цикла животных, особенно на ранних стадиях, когда информация обо всех необхо-димых показателях, включенных в селекционную программу, у особей отсутствует. Селекцию по общему индексу достаточно ши-роко применяют в зоотехнической практике. Например, число баллов в существующей до сих пор в России Инструкции по бони-тировке молочных и молочно-мясных пород (1974) подсчитывают по принципу индексирования.

Подбор, принципы и виды подбора, цели их применения селекционной работе и оценка эффективности.

Суть подбора животных заключается в выборе родительских форм для получения потомства с заранее планируемыми свой-ствами и качествами. Согласно Н. А.Кравченко (1973) подбор — это проводимое с учетом хозяйственно полезных качеств, племен¬ной ценности и характера сочетаемости обоснованное прикрепле¬ние для спаривания определенного самца к определенным самкам (или наоборот) с целью получения от них потомков с заранее на¬меченными желательными качествами. С генетической точки зре¬ния подбор — это проект генетического синтеза, средство созда¬ния намеченной комбинации генов.

Отбор и подбор животных — два базисных зоотехнических приема совершенствования стад — тесно связаны между собой и представляют основные звенья технологического процесса посто-янного улучшения пород. Каждый из этих зоотехнических при-емов должен органично дополнять другой. Эффективность пле-менной работы напрямую зависит от эффективности всех меро-

приятий, включенных в конечном итоге как в понятие «отбор», так и в понятие «подбор».

Как было отмечено ранее, основная цель племенной работы — получение потомства, более генетически ценного с племенной точки зрения, чем родительская генерация. В частности, в ското-водстве к маточному поголовью (стаду) необходимо подбирать та-ких производителей для спаривания, у которых племенная цен-ность по целевым признакам выше, чем у маток. Спаривание сам-цов и самок, различающихся между собой по степени выраженности признаков, получило название разнородного (гете-рогенного) подбора. Как отмечает С. А. Рузский, основная цель его применения определяется формулой «худшее с лучшим улучшает-ся». Учитывая тот факт, что современные селекционные програм-мы в скотоводстве построены на принципах улучшения не одного, а ряда признаков, то вполне очевидно, что в большинстве случаев родительские формы существенно различаются по одним призна-кам и практически одинаковы по другим. Поэтому, говоря о гете-рогенном подборе, подразумевают разную степень выраженности у родительских форм наиболее существенных, имеющих приори-тетное значение признаков. Например, племенная ценность по удою или по качественным показателям молока у родительских форм, как правило, значительно различается, в то время как по характеристикам типа телосложения спариваемые животные мо¬гут быть относительно одинаковы.

Зачастую в практике скотоводства встречаются ситуации, когда корова, выделенная в племенное ядро (то есть в селекционную группу матерей коров), обладающая высокой племенной ценнос¬тью по показателям продуктивности, имеет некоторые экстерьер- ные недостатки. Поэтому селекционер стремится подобрать к ней такого производителя, у которого индекс племенной ценности по экстерьерным показателям максимален. Конечно, такой подбор целесообразен только в том случае, если он не приведет к сниже¬нию племенной ценности потомства по продуктивности.

Следует отметить, что гетерогенный подбор может осуществ-ляться не только при чистопородном разведении, но и при скре-щивании пород. Если требуется изменить цели и направление се-лекции в какой-либо породе, а производителей, отвечающих но¬вым целевым критериям в этой породе недостаточно, прибегают к использованию быков, обладающих ценными качествами, но при-надлежащих к другой породе. В таком случае можно рассматри¬вать межпородное скрещивание как крайнюю степень гетероген¬ного подбора.

В дополнение к гетерогенному подбору в селекционных про-граммах совершенствования пород крупного рогатого скота ис-пользуют и однородный (гомогенный) подбор. Суть этого метода зак-лючается в подборе родительских форм, сходных по выражен¬ности селекционных признаков, то есть оба родителя обладают

сходными индексами племенной ценности по этим признакам. В молочном скотоводстве в качестве примера такого типа спари¬ваний можно привести систему заказных подборов (ассортатив- ных спариваний) для получения быков-производителей следую¬щей генерации. Для этого из группы быков, оцененных по каче¬ству потомства, отбирают необходимое число лучших особей для формирования группы отцов быков и их сперму используют для осеменения лучших коров, отобранных в селекционную группу матерей быков. Из полученного потомства, обладающего выдаю-щимися генетическими задатками, формируют группы потенци¬альных быков— кандидатов для комплектования организаций (станций) по искусственному осеменению и потенциальных мате¬рей быков.

Как отмечает С. А. Рузский, гомогенный подбор при разведе¬нии сельскохозяйственных животных обладает следующими дос-тоинствами:

позволяет относительно надежно воспроизвести в потомстве признаки породы, тип и индивидуальные продуктивные качества родителей;

ведет к систематическому накоплению в каждом следующем поколении желательных свойств, к возрастанию наследственной однородности (гомозиготности), к дальнейшему повышению на-следуемости признаков, закрепленных однородным подбором.

Одна из проблем, связанных с применением того или иного типа подбора, — проблема определения тождественности (или, наоборот, разнородности) признаков у животных. Как правило, даже в одном стаде, линии, семействе невозможно подобрать жи¬вотных с абсолютно одинаковой выраженностью признака. Тем более это справедливо, когда селекцию ведут по комплексу при¬знаков. Поэтому любое конкретное спаривание родителей можно считать одновременно разнородным и однородным в зависимости от степени сходства или различия между родителями по продук¬тивности, конституции, возрасту, условиям выращивания и ис¬пользования.

Н. А. Кравченко отмечает, что гомогенный подбор способству¬ет не только сохранению тех признаков, по которым он ведется, но и закреплению их, созданию более стойкого их наследования. В этом процессе важную роль играет повышение гомозиготности организма, особенно если употребляется крайний вариант подбо¬ра — родственное спаривание.

Сохранение в потомственном поколении достоинств их пред¬ков, увеличение поголовья таких потомков и получение на этой ос¬нове большей однородности (подобранности) стад — основные за¬дачи применения гомогенного подбора. Основная цель однородно¬го подбора (по С. А. Рузскому) — формирование желательного типа животных и достижение в конечном счете возможной однороднос¬ти стада в этом отношении, так как такой тип подбора ведет к сис-тематическому накоплению в каждом последующем поколении же-лательных свойств, повышению наследуемости признаков.

Наряду с дифференциацией подбора на гомогенный и гетеро¬генный в практике животноводства существуют понятия индиви¬дуального и группового подборов.

Индивидуальный подбор, как правило, практикуют в племенной зоне популяции. Его суть заключается в подборе конкретного производителя для каждой матки. Очевидно, что для эффектив¬ной организации такого типа подбора необходима организация индивидуального учета (мечение животных, построение его ро-дословной, учет роста, развития и продуктивности, оценка пле¬менных качеств), что является обязательным условием для при¬знания животного племенным.

Основные задачи индивидуального подбора: усиление в потомстве желательных качеств; исправление в потомстве недостатков, присущих одной из ро¬дительских форм;

привнесение в потомство новых полезных качеств, отсутствую¬щих (или не ясно выраженных) в одной из родительских форм.

Групповой подбор — доминирует при воспроизводстве поголовья в товарных (пользовательных) стадах, поскольку в большинстве случаев в этой зоне отсутствует индивидуальный учет.

Основная цель проведения групповых подборов в скотовод¬стве — избежание родственных спариваний, чреватых проявлени¬ем негативных последствий в потомстве. Для этого обычно за группой товарных хозяйств закрепляют на 2 —2,5 года быков од¬ной линии, после чего им на смену назначают быков другой ли¬нии и т. д. Такой метод носит название ротационного использова¬ния производителей, или ротации линий (см. раздел 11.2.1).

В современной научной литературе имеется много даншд, свидетельствующих, что результаты любого типа подбора зависят от здоровья спариваемых животных и их возраста.

Так, по сообщению М. Г. Спивака с соавторами, самые высо¬кие удои у животных красной степной породы были получены у тех, которые происходили от матерей в возрасте 7 отелов и отцов 3—9 лет. Самую низкую продуктивность имели потомки молодых родителей: матери — 2 отелов, отцы — 1,5—3 лет. По данным тех же авторов, одним из условий получения коров-рекордисток в алата- уской породе было спаривание родителей в возрасте до 5 лет.

В опыте, проведенном В. П. Бур кат на симментальском скоте,

57,3 % коров-рекордисток получено в результате спаривания мо¬лодых быков (1,5—3 года) и коров (до 5 лет). От старых коров (10—16 лет) и быков среднего возраста (4—8 лет) получено всего 2 рекордистки. От старых коров и молодых быков, а также от ста¬рых коров (старше 10 лет) и старых быков (старше 8 лет) не было получено ни одной высокопродуктивной дочери. На основании полученных результатов автор заключает, что при спаривании

М3

молодых быков с коровами среднего возраста и молодых коров с быками среднего возраста проявляется «возрастной гетерозис», позволяющий получать хорошие результаты.

Необходимо отметить, что к такому рода результатам и выво¬дам, сделанным на их основе, следует подходить с большой осто¬рожностью. Так, для получения здорового потомства, что является залогом высокой его продуктивности, необходимым (но не доста¬точным) условием служит хорошее здоровье их родителей. Однако наряду с этим получение высокоценного молодняка должно быть обусловлено и подкреплено высокими индексами племенной цен¬ности родителей. Молодые животные, как правило, еще не оцене¬ны с достаточной степенью надежности по селекционным при¬знакам, поэтому получение от их подбора высокопродуктивного потомства имеет большую долю случайности. Вместе с тем старые животные в прогрессирующей популяции (то есть когда последу¬ющие поколения превосходят по индексу племенной ценности предыдущие) с каждым годом теряют свои преимущества по срав¬нению с новыми, более совершенными генерациями животных. Следовательно, и от таких подборов трудно ожидать получение высокоценного потомства.

В современных селекционных программах с крупным рогатым скотом оптимальным возрастом быков для интенсивного исполь-зования их спермы считают 6—7 лет, то есть сразу же после отбора производителей по качеству потомства. Для маточного поголовья, отобранного в группы матерей быков и матерей коров, наиболее перспективным для получения качественного потомства является возраст 6—8 лет, то есть по завершении 3—5 лактаций, когда точ¬ность оценки генотипа становится достаточно высокой. Конечно, можно получать высокоценные генотипы как от более молодых, так и от более старых животных, однако это сопряжено либо с по¬вышенным риском, либо в случаях невысоких темпов генетичес¬кого совершенствования популяций, либо когда мы имеем дело с выдающимися в племенном отношении животными.

В заключение можно сделать вывод, что при любом методе подбора в максимальной степени должны быть использованы луч¬шие из имеющихся в популяции генотипы. Умело применяя раз¬личные типы подбора, в зависимости от поставленных целей, се¬лекционер может успешно вести работу по совершенствованию стад в выбранном направлении.

10) Оценка и отбор скота по происхождению; Значение в совершенствовании племенных и прод Селекционные индексы, их расчёт, преимущества и эффективность использования в племенной работеуктивных качеств скота.

11) Селекционные индексы, их расчёт, преимущества и эффективность использования в племенной работе

12) Изменчивость, наследуемость, повторяемость и сопряженность селекционных признаков. Их значение и использование в племенной работе.

13) Методы и показатели оценки эффективности селекционной работы в стаде крупного рогатого скота.

Основной принцип отбора — выбор лучших животных для дальнейшего их использования и выбраковка (выранжировка) худших. Очевидно, что исключая выбытие животных по несе-лекционным причинам, отбор животных для последующей реп-родукции стада осуществляется на основе их племенной ценно¬сти.

С теоретической точки зрения базовый вопрос при отборе жи-вотных заключается в следующем: какую часть популяции селек-ционер должен отобрать из целой популяции, чтобы отобранные животные в среднем превосходили исходную популяцию по одно-му или нескольким селекционным признакам. В графическом виде базовую проблему можно представить в виде следующей ди-аграммы (рис. 11.10).

ц — среднее значение признака в исходной популяции; Р— отбираемая фракция животных; ц,— среднее значение признака в отобранной популяции; о — среднеквадратическое отклоне¬ние признака в исходной популяции; ц + to — отсекающая точка (зависит от интенсивности отбора животных, то есть от Р)\ Z/o — высота кривой нормального распределения в отсека¬ющей точке

где Дх) — функция плотности нормального распределения.

Слагаемое Do представляет собой Zo/P, где Z/o — высота кри¬

вой нормального распределения в отсекающей точке, а доля отобранных животных из популяции. Отметим, что D = вы¬сота кривой нормального распределения со среднеквадратичес¬ким отклонением а = 1. Значения D обычно приводят в статисти¬ческих сборниках и представлены в таблицах 11.9—11.11. Для со¬гласования табличных значений с любым другим нормальным распределением (то есть с о * 1) необходимо значение D умножить на о фактическую.

Отметим, что разница ps — ц = Do известна в литературе как селекционный дифференциал.

Значения D, приведенные для малых выборок, основываются на порядковых статистических значениях и не равны отношению Z/P.

В больших выборках значения D точно соответствуют отноше¬нию ZIP. Для согласования D в малых и больших выборках про¬фессор Ч. Хендерсон ввел соотношение, согласно которому D' = = D -(0,25/5), где S— число отобранных животных.

Для пояснения, как использовать вышеизложенные теорети¬ческие положения, рассмотрим пример.

Предположим, что бык имеет 100 дочерей, закончивших в от¬четный период I лактацию. Среднее превосходство 20 лучших из них над сверстницами составило +1000 кг молока. Стандартное отклонение о в популяции равно 2000 кг молока. Какое преиму¬щество по удою селекционер должен ожидать от всех 100 дочерей быка по сравнению со сверстницами?

Доля отбора лучших дочерей из общего их числа будет равна 20: 100 — 0,20. В соответствии со статистическими таблицами 2) = 1,400. Поправочное значение D будет равно:

Ожидаемое среднее значение отобранной группы животных может быть найдено по формуле

Отсюда ц = 1000 - (1,3875 • 2000) = -1775 кг.

Таким образом, селекционер был бы введен в заблуждение от-носительно племенной ценности быка, если бы при результатах

оценки племенной ценности быка по удою была бы отобрана ин-формация о 20 лучших его дочерях (+1000 кг), а не всех его потом¬ках (—1775 кг) со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В современных селекционных программах с популяциями жи-вотных отбор проводят на основе величины индекса племенной ценности каждой особи. При этом необходимо учитывать, что лю¬бой из существующих в настоящее время методов оценки племен¬ной ценности животных имеет определенную погрешность и точ¬ность оценки определяется коэффициентом корреляции между истинной племенной ценностью животного и ее оценкой (rTj).

Определение гТ1, например для оценки быков-производителей по продуктивности дочерей, может быть осуществлено следую¬щим образом.

Пусть X— средняя продуктивность р дочерей некоторого про-изводителя а и рразличных матерей. Требуется оценить племен¬ную ценность производителя и точность ее прогноза.

Дочери

Бык а

Оценка племенной ценности быка определяется на основе его индекса по показателю

где р — число родственников оцениваемой особи; щу — аддитивная генетическая взаимосвязь между родственниками; а\а — аддитивная генетическая взаимосвязь между оцениваемым животным и его родственниками, по которым проводят оценку; Л2 — коэффициент наследуемости признака.

Из теории популяционной генетики (D. VanVleck) известно, что между весовым коэффициентом Ъ и аддитивной генетической взаимосвязью оцениваемой особи и ее родственниками, по кото¬рым производится оценка, существует следующая зависимость:

Из этой формулы видно, что весовой коэффициент b зависит от числа дочерей быка р и коэффициента наследуемости признака h2. Если А2 = 0,25, то выражение для нахождения b приобретает вид

Коэффициент точности оценкиплеменной ценности на¬

ходим по формуле

Отметим, что точность оценки, так же, как и весовой коэффи¬циент А, зависит от числа потомков быка и коэффициента насле¬дуемости признака.

Этот показатель играет важную роль в системе генетического улучшения животных, однако не всегда повышение его величины приводит к увеличению генетического прогресса в популяции се-лекционных животных.

Предположим, что мы оценили истинное значение племенной ценности животных Т на основе некоторой их оценки и отобра¬ли некоторую часть популяции на основе /. Возникает вопрос: ка¬кое преимущество по оцененному селекционному признаку мы должны ожидать в отобранной группе животных?

Тот же самый результат может быть получен с помощью оцен¬ки регрессии истинного значения Г на его оценку /:

Очевидно, что средняя величина признака в выбранной части популяции будет равна р* = р./ + Doj. Поскольку p/f выражается как отклонение от р/, то мы можем принять, что на этапе до про¬ведения отбора, поскольку построен¬ные индексы племенной ценности подразумеваются несмещен¬ными. Тогда, переходя от показателей оценки к истинным значе¬ниям, имеем:

А. Робертсон и Дж. Рендел усовершенствовали вышеприведен¬ную формулу, учитывая специфику формирования селекционных групп в молочном скотоводстве при широком использовании ме¬тода искусственного осеменения.

Введя обозначения для племенной ценности отобранной груп-пы отцов быков — SS, матерей быков — DS, отцов коров — SD, матерей коров — DD, быков — Sи коров — Д они показали, что:

Таким образом, генетический прогресс в популяции равен сум¬марному превосходству всех отобранных селекционных групп, де¬ленному на их суммарный генерационный интервал.

Это выражение и формулу, приведенную ранее и учитываю-щую генетическое преимущество отобранных животных в роди-тельском поколении, широко используют для сравнения ожидае-мого генетического прогресса в различных вариантах селекцион-ных программ с целью их оптимизации.

14) .Интервал между поколениями, его расчёт и значение в селекционной работе.

Уровень оптимизации селекционных программ зависит от генерационного интервала и качества оценки селекционных групп. Чем дольше ген. Интервал, тем точнее оценка, так как тем больше исследуемая выборка качества потомства. Однако, на деле ввиду старения быков и главное из-за потребности в ускорении селекционного прогресса между точностью оценки и генер. Интервалом устанавливается компромисс. В формуле это выражается как отношение оценки селекционных групп к их генерационным интервалам.