- •Конституционное право рф: понятие, предмет и метод

- •Система конституционного права

- •Конституционно-правовые нормы

- •Конституционно-правовые отношения

- •5. Источники конституционного права рф

- •Конституционное право как наука и учебная дисциплина

- •Конституция – основной закон государства: понятие и юридические свойства

- •Конституция рф 1993 г., её структура и содержание

- •Конституционный строй рф: понятие и элементы

- •Конституционный статус личности: понятие, структура, виды

- •Принципы конституционного статуса личности в рф

- •Гражданство рф: понятие и общие принципы

- •Основания и порядок приобретения гражданства рф

- •Прекращения гражданства рф

- •15. Гражданство детей

- •Государственные органы ведающие о гражданстве: виды и компетенция

- •Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Двойное гражданство

- •Институт основных прав и свобод личности

- •Конституционные права и свободы

- •Конституционные обязанности граждан

Конституционное право рф: понятие, предмет и метод

Конституционное право РФ – основополагающая отрасль права, регулирующая фундаментальные общественные отношения:

конституционный строй, формы и способы осуществления государственной власти;

правовое положение личности;

государственное (национально-территориальное) устройство государства;

организацию и деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.

Конституционное право РФ регулирует основополагающие положения во всех сферах жизнедеятельности российского общества и государства. Содержание этого регулирования отражает качественную характеристику государства через определение формы государства в соответствии с теоретико-правовыми разработками.

Форма государства – это устройство государственной власти, включая приемы и методы осуществления государственной власти (форма политического режима), порядок образования и организации высших органов государственной власти и управления (форма правления), а также порядок взаимоотношений между центральными и региональными органами власти (форма государственного устройства).

Объектом конституционного права, т. е. сферой общественных отношений, регулируемых нормами конституционного права (предметом этой отрасли права) является особый срез общественных отношений, имеющихся во всех сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, социальной и духовной. Это фактические отношения по поводу устройства государства и организации государственной власти, включая отношения между человеком и государством.

Конституционное право не имеет своего специального метода правового регулирования. В конституционно-правовом регулировании общественных отношений, как и в большинстве других отраслей права, часто встречаются метод обязывания и метод запрещения, которые вместе образуют так называемый императивный метод. Например, ст. 58 Конституции РФустанавливает обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, а ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Также часто применяется метод дозволения (диспозитивный метод). Например, субъекты права законодательной инициативы, поименованные в ч. 1 ст. 104 Конституции РФ, могут как реализовывать, так и не реализовывать указанное право.

Система конституционного права

Характеризуя систему конституционного права России, следует отметить, что, во-первых, в отличие от «бинарных» отраслей (гражданское право – гражданский процесс, уголовное право – уголовный процесс, административное право – административный процесс и др.) в конституционном праве сложно выделить сугубо материальное конституционное право и конституционный процесс, хотя процессуальные нормы в конституционном праве, безусловно, есть. Эти нормы регулируют динамику законодательного процесса, избирательного процесса, проведения референдума, процедуры отрешения от должности Президента РФ, глав субъектов РФ или роспуска представительных органов власти и т. п.

Во-вторых, в системе конституционного права, в отличие от многих других отраслей национальной системы права (гражданского, административного, уголовного, трудового, земельного и др.), сложно выделить общую и особенную части. Обычно в систему конституционного права непосредственно включают составляющие ее подотрасли и институты. При этом четкой границы между подотраслями и институтами (субинститутами) нет: в частности, сложно соотнести по объему и содержанию институт государственной власти, с одной стороны, и подотрасли парламентского права и избирательного права, институт главы государства – с другой.

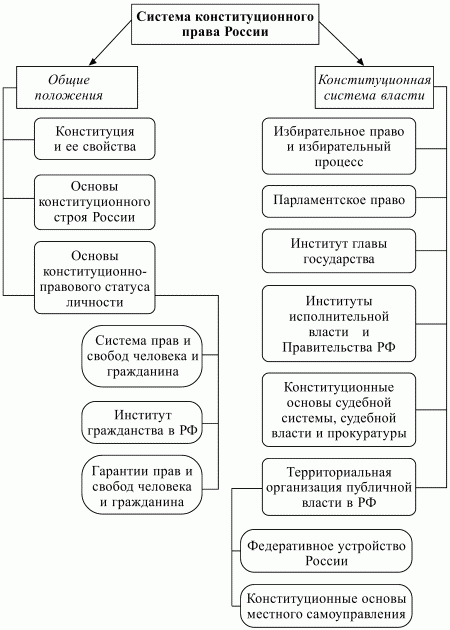

В то же время с определенной долей условности в системе конституционного права России можно выделить две части (схема 1).

Схема 1. Система конституционного права РФ.

1. Общие положения, куда входят следующие институты:

Конституция РФ и ее свойства;

основы конституционного строя России;

основы конституционно-правоюго статуса личности (в том числе институт гражданства в Российской Федерации).

2. Конституционная система власти (институциональный и территориальный аспекты), включающая следующие подотрасли и институты:

парламентское право РФ;

избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации;

институт главы государства;

институт Правительства РФ;

конституционные основы судебной системы, судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации;

территориальная организация публичной власти (федеративное устройство России и конституционные основы местного самоуправления).

Каждая составная часть системы конституционного права – это соответствующая совокупность конституционно-правовых норм со своими более узким предметом правового регулирования, определенным кругом субъектов и специфическими источниками.