- •Предмет, цели и задачи компьютерной графики.

- •Исторические этапы развития компьютерной графики

- •Современные направления и виды компьютерной графики, типы изображений.

- •Устройства ввода

- •Мышь, трекбол, джойстик

- •Сенсорные панели

- •Устройства вывода (дисплеи), цветовые модели.

- •Системы координат в машинной графике.

- •Аффинные преобразования (перенос и масштабирование).

- •Аффинные преобразования (вращение).

- •Однородные координаты и матричное представление 2d-преобразований.

- •Матричное представление 3d-преобразований.

- •Проекции. Основные виды и их отличия.

- •Математический аппарат центральной перспективной проекции.

- •Проблема удаления невидимых линий и поверхностей. Обзор основных подходов и алгоритмов.

- •Удаление невидимых линий методом плавающего горизонта.

- •Алгоритм удаления невидимых поверхностей с использованием z-буфера.

- •Удаление невидимых линий на основе алгоритма Робертса.

- •Удаление невидимых поверхностей методом трассировки лучей.

- •Алгоритм удаления невидимых поверхностей Варнока.

- •Построчный алгоритм удаления невидимых поверхностей Уоткинса.

- •Алгоритмы списка приоритетов. Метод сортировки по глубине (Ньюэла – Ньюэла – Санча).

- •Алгоритм Вейлера – Азертона.

- •Алгоритм Галимберти – Монтанари.

- •Алгоритм генерации отрезков (симметричный цда).

- •Алгоритм генерации отрезков (простой цда).

- •Алгоритм Брезенхема для генерации отрезков.

- •Проблема растровой развертки окружностей.

- •Алгоритм Брезенхема для развертки окружностей.

- •Алгоритмы заливки областей на основе построчного сканирования.

- •Алгоритмы заливки областей на основе затравочного заполнения.

- •Основы фрактальной геометрии.

- •Алгоритмы отсечения. Постановка задачи.

- •Алгоритм отсечения Коэна-Сазерленда.

- •33.Синтез реалистических изображений. Расчет интенсивности при различных видах освещения.

- •Классификация источников освещения. Проблема расчета затухания интенсивности (радиальное, угловое).

- •Методы закраски Гуро и Фонга.

- •Моделирование глобального освещения методом трассировки лучей (прямая и обратная трассировки).

- •Распределенная трассировка лучей. Дефект алиайзинга и методы его устранения.

- •Методы оптимизации методов трассировки лучей. Основные характеристики и недостатки методов трассировки лучей.

- •Метод излучательности.

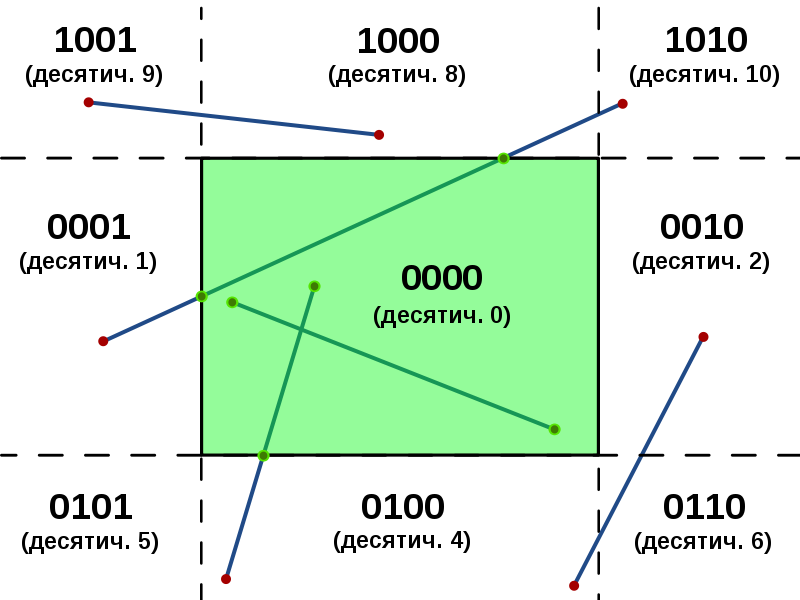

Алгоритм отсечения Коэна-Сазерленда.

Алгоритм Коэна — Сазерленда (англ. Cohen–Sutherland) — алгоритм отсечения отрезков, то есть алгоритм, позволяющий определить часть отрезка, которая пересекает прямоугольник. Был разработан Дэном Коэном и Айвеном Сазерлендом в Гарварде в 1966—1968 гг., и опубликован на конференции AFIPS в 1968.[1][2]

Алгоритм разделяет плоскость на 9 частей прямыми, которые образуют стороны прямоугольника. Каждой из 9 частей присваивается четырёхбитный код. Биты (от младшего до старшего) значат «левее», «правее», «ниже», «выше». Иными словами, у тех трёх частей плоскости, которые слева от прямоугольника, младший бит равен 1, и так далее.

Алгоритм определяет код конечных точек отрезка. Если оба кода равны нулю, то отрезок полностью находится в прямоугольнике. Если битовое И кодов не равно нулю, то отрезок не пересекает прямоугольник (так как это значит, что обе конечные точки отрезка находятся с одной стороны прямоугольника). В прочих случаях, алгоритм выбирает конечную точку, находящуюся вне прямоугольника, находит ближайшую к ней точку пересечения отрезка с одной из линий, образующей стороны прямоугольника, и использует эту точку пересечения как новую конечную точку отрезка. Укороченный отрезок снова пропускается через алгоритм.

Реализация алгоритма для трёхмерной модели идентична двумерной реализации, за исключением того, что вместо четырёхразрядного кода применяется шестиразрядный (дополнительные два бита глубины).

33.Синтез реалистических изображений. Расчет интенсивности при различных видах освещения.

Основной характеристикой света в компьютерной графике является яркость/интенсивность света. При расчетах освещенности грани применяют следующие типы освещения и отражения света от поверхности

Рассеянный источник света – интенсивность освещения граней считается постоянной в любой точке пространства. Вычисляется:

,

где

,

где

- интенсивность источника,

- интенсивность источника,

- коэффициент рассеянного отражения,

- коэффициент рассеянного отражения,

Диффузный источник света -

,

,

г де

де

![]() - интенсивность источника,

- интенсивность источника,

![]() - коэффициент

диффузного отражения,

- коэффициент

диффузного отражения,

![]()

![]()

3 )

Зеркальный

– R

– вектор зеркально отраженного луча,

V

– определяет положение наблюдателя,

тогда:

)

Зеркальный

– R

– вектор зеркально отраженного луча,

V

– определяет положение наблюдателя,

тогда:

![]() ,

,

где

- интенсивность источника,

![]() -

зависит от отражающих свойств материала,

-

зависит от отражающих свойств материала,![]() - коэффициент зеркального отражения,

- коэффициент зеркального отражения,

![]()

![]() - модель Фонга.

Интенсивность отраженного света

уменьшается обратно пропорционально

квадрату расстояния r

от объекта до наблюдателя:

- модель Фонга.

Интенсивность отраженного света

уменьшается обратно пропорционально

квадрату расстояния r

от объекта до наблюдателя:

![]() ,

R≥1

– определяет коэффициент проницаемости

среды.

,

R≥1

– определяет коэффициент проницаемости

среды.

В системе компьютерной визуализации так же учитываются такие свойства материалов, как преломление и прозрачность. Степень прозрачности может описываться с помощью константы, принимающей значение от 0 до 1, причем 1 будет соответствовать полной непрозрачности материала.

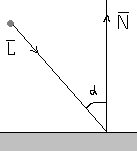

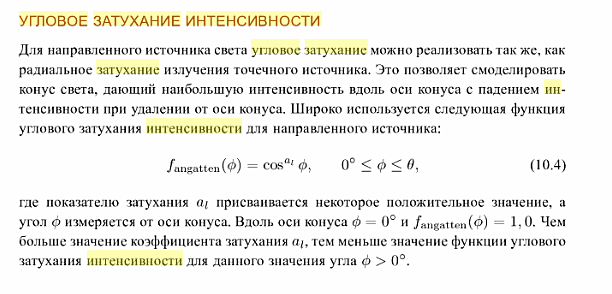

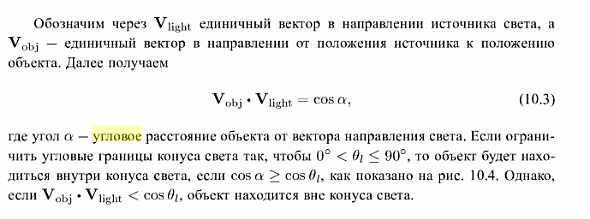

Классификация источников освещения. Проблема расчета затухания интенсивности (радиальное, угловое).

Любой объект, излучающий энергию, является источником света, дающим вклад в общее освещение сцены. Простейшая модель: точечный источник, имеющий 1 цвет. Параметры: координаты в пространстве и цвет. Использовать такую модель стоит, если источник пренебрежительно мал по отношению к сцене (например, сильно удален). Виды точечных источников:

Бесконечно удаленный источник света (солнце) – необходимо задать еще и направление света.

Радиальное

затухание интенсивности.

При распределении света от источника,

его интенсивность на некотором расстоянии

d

затухает с коэффициентом

![]() .

Недостаток: такой коэффициент обычно

приводит к слишком большому разбросу

интенсивности для объекта, который

находится близко от источника. Для

получения более реалистичного изображения

затухание интенсивности можно моделировать

квадратичной функцией d(l)

с использованием коэффициентов:

.

Недостаток: такой коэффициент обычно

приводит к слишком большому разбросу

интенсивности для объекта, который

находится близко от источника. Для

получения более реалистичного изображения

затухание интенсивности можно моделировать

квадратичной функцией d(l)

с использованием коэффициентов:

;

здесь (1) – локальный источник света,

(2) – бесконечно удал

;

здесь (1) – локальный источник света,

(2) – бесконечно удал

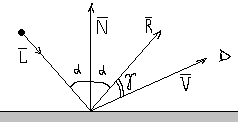

Угловое затухание

интенсивности

![]()

![]() - показатель затухания

- показатель затухания

2 )

Направленный

источник света

(прожектор).

)

Направленный

источник света

(прожектор).

![]() - единичный вектор в направлении светового

конуса,

- единичный вектор в направлении светового

конуса,

![]() - единичный вектор в направлении

освещенного объекта.

- единичный вектор в направлении

освещенного объекта.

![]() .

Если α>φ,

то объект не освещен данным источником.

.

Если α>φ,

то объект не освещен данным источником.

Методы решения задачи закраски граней (постановка задачи, закраска с постоянной интенсивностью, интерполированное закрашивание).

Ключевая проблема - реалистическое представление освещенности.

Существует три основных способа закраски многоугольников: однотонная закраска, закраска с интерполяцией интенсивности и закраска с интерполяцией векторов нормали.

При однотонной закраске вычисляют один уровень интенсивности, который используется для закраски всего многоугольника. При этом предполагается, что:

Источник света расположен в бесконечности, поэтому произведение (

)

постоянно на всей полигональной грани.

)

постоянно на всей полигональной грани.Наблюдатель находится в бесконечности, поэтому произведение (

)

постоянно на всей полигональной грани.

)

постоянно на всей полигональной грани.Многоугольник представляет реальную моделируемую поверхность, а не является аппроксимацией криволинейной поверхности. Если какое-либо из первых двух предположений оказывается неприемлемым, можно воспользоваться усредненными значениями и , вычисленными, например, в центре многоугольника.

Последнее предположение в большинстве случаев не выполняется, но оказывает существенно большее влияние на получаемое изображение, чем два других. Влияние состоит в том, что каждая из видимых полигональных граней аппроксимированной поверхности хорошо отличима от других, поскольку интенсивность каждой из этих граней отличается от интенсивности соседних граней.

В методе закраски с интерполяцией интенсивности (метод Гуро) нормали в вершинах многоугольников вычисляются как результат усреднения нормалей ко всем полигональным граням, которым принадлежит данная вершина. Используя значения нормалей, вычисляют интенсивности в вершинах по той или иной модели освещения. Эти значения затем используются для билинейной интерполяции: для данной строки сканирования вначале находят значения интенсивностей на ребрах, а затем линейно интерполируют между ними при закраске вдоль строки.

В методе закраски с интерполяцией нормали (метод Фонга) значение нормали вдоль строки интерполируется между значениями нормалей на ребрах для данной строки. Значения нормалей на ребрах получается как результат интерполирования между вершинами. Значения же нормалей в вершинах являются результатом усреднения, как и выше рассмотренном методе. Значение нормали для каждого из пикселей строки используется для вычислений по той или иной модели освещения.