- •Аналитические и имитационные модели

- •2. Композиция дискретных сиcтем.

- •Построение имитационой моделей системы.

- •4 Вопрос. Содержательное описание сложной системы. Выбор показателей качества моделируемой системы.

- •5 Вопрос. Содержательное описание сложной системы. Определение управляющих переменных системы

- •6 Вопрос. Содержательное описание сложной системы. Детализация описания режимов функционирования системы

- •7 Вопрос. Содержательное описание сложной системы. Составление описания внешней среды.

- •8. Системность – общее свойство материи. Признаки системности: структурированность системы, взаимосвязанность составляющих частей, подчиненность организации всей системы определенной цели.

- •Развитие системных представлений. Становление системного анализа.

- •Формулировка определения системного анализа.

- •Этапы системного анализа.

- •12. Изучение структуры системы, анализ ее компонентов, выявление взаимосвязей между компонентами системы.

- •13. Сбор данных о функционировании системы. Исследование информационных потоков.

- •14 Наблюдения и эксперименты над анализируемой системой.

- •15 Построение моделей. Проверка адекватности модели, анализ ее неопределенности и чувствительности, непротиворечивость, реалистичность, работоспособность модели.

- •16 Исследование ресурсных возможностей.

- •17 Формулирование проблемы.

- •18 Определение целей системного анализа.

- •19 Формирование критериев.

- •20 Генерирование альтернатив. Методы коллективной генерации идей. Разработка сценариев. Морфологические методы. Деловые игры. Методы экспертного анализа. Метод «Дельфи». Методы типа дерева целей.

- •21 Реализация выбора и принятия решений.

- •22 Внедрение результатов анализа.

- •23. Линейное программирование. Задача линейного программирования.

- •24. Линейное программирование. Пример Задачи линейного программирования.

- •25. Линейное программирование. Каноническая форма.

- •26. Линейное программирование. Метод полного исключения.

- •27. Линейное программирование. Пример применения метода полного исключения.

- •28. Линейное программирование. Симплексные преобразования.

- •29. Линейное программирование. Решение злп методом симплекс-таблиц.

- •30 .Двойственная задача линейного программирования. Структура и свойства двойственной задачи.

- •31 .Двойственная задача линейного программирования. Соотношение прямой и двойственной задачи.

- •32. Двойственная задача линейного программирования. Нахождение допустимых базисных решений. Метод искусственных переменных.

- •33. Нелинейное программирование. Оптимизация нелинейных функционалов. Ограничения в виде равенств.

- •34. Нелинейное программирование. Оптимизация нелинейных функционалов. Ограничения в виде неравенств.

- •35. Задачи и особенности теории массового обслуживания.

- •36. Обслуживающие системы и их классификация (структура и классификация смо, системы с неограниченным временем ожидания, системы с отказами, системы смешанного типа).

- •37. Входящий поток требований (определение простейшего потока, распределение вероятностей простейшего потока).

- •38. Распределение интервалов между двумя событиями (распределение Эрланга, время обслуживания).

- •39. Показатели эффективности обслуживающих систем

- •40 Системы массового обслуживания с ожиданием. Разомкнутая система с одним каналом обслуживания.

- •41 Системы массового обслуживания с ожиданием. Установившийся режим.

- •42 Системы массового обслуживания с ожиданием. Разомкнутая система с несколькими одинаковыми каналами обслуживания.

- •43 Системы массового обслуживания с ожиданием. Замкнутая система с ожиданием.

- •44 Системы массового обслуживания с ожиданием. Процесс размножения и гибели.

- •Аналитические и имитационные модели.

27. Линейное программирование. Пример применения метода полного исключения.

Рассмотрим пример применения метода полного исключения Гаусса для исследования системы уравнений

x1 + 2x2 + x3 + x4 = 3

2x1+ x2 + x3 + 3x4 = 3

4x1 + 5x2 + 3x3 + 5x4 = 9

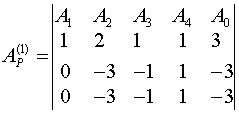

Расширенная матрица имеет вид

Первый шаг. В качестве первого направляющего элемента возьмем a11=1. Умножив первую строку матрицы A на 2 , вычтем результат из второго уравнения и, умножив на 4 , вычтем результат из третьего уравнения; получим

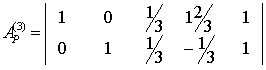

Второй шаг. Поскольку главная часть матрицы Ap(1) содержит отличные от нуля элементы , продолжим процесс исключения. Выберем элемент a22(1)= -3 в качестве направляющего элемента на втором шаге преобразования. Разделим вторую строку на -3, получим

Далее умножим вторую строку на 2 и вычтем результат из первой строки, умножим вторую строку на -3, результат вычтем из третьей строки, в итоге

Как видим, главная часть матрицы Ap(2), состоящая из элементов a33(2) и a34(2), содержит только нули. Следовательно, процесс исключения заканчивается. Исследуем матрицу A(2). Поскольку третья строка содержит только нулевые элементы, то это свидетельствует о том, что начальные уравнения были зависимыми, и, следовательно, она может быть отброшена. Тогда эквивалентная матрица системы уравнений будет выглядеть следующим образом:

Теперь можно записать базисное решение

x1=1,x2=1,x3=0,x4=0, а также соответствующее общее решение

где

![]() -

произвольные скаляры.

-

произвольные скаляры.

28. Линейное программирование. Симплексные преобразования.

Задачи линейного программирования, решаемые с помощью симплекс-метода, основываются на представлении решения в табличной форме. Рассмотрим последовательность действий при решении задачи линейного программирования

Пусть имеются линейная форма

c1x1+c2x2+...+cnxn---> max

и ограничения

Приведем матрицу ограничений к каноническому виду:

На следующем шаге составим таблицу.

c |

|

|

c1 |

c2 |

c3 |

... |

cj |

... |

cn |

0 |

... |

0 |

|

Bx |

aio |

A1 |

A2 |

A3 |

|

Aj |

|

An |

An+1 |

|

An+m |

cn+1 |

xn+1 |

a1o |

a11 |

a12 |

a13 |

|

a1j |

|

a1n |

1 |

|

0 |

cn+2 |

xn+2 |

a2o |

a21 |

a22 |

a23 |

|

a2j |

|

a2n |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cn+i |

xn+i |

aio |

ai1 |

ai2 |

ai3 |

|

aij |

|

ain |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cn+m |

xn+m |

amo |

am1 |

am2 |

am3 |

|

amj |

|

amn |

0 |

|

1 |

|

|

aoo |

a01 |

a02 |

a03 |

|

a0j |

|

a0n |

a0,n+1 |

|

a0,n+m |

Нижняя

строка элементов a0k,

![]() ,

называется индексной. Элементы индексной

строки вычисляется следующим образом:

,

называется индексной. Элементы индексной

строки вычисляется следующим образом:

;

i = 1...n означает номер соответствующей

строки. Поскольку на первом шаге

заполнения таблицы все элементы cn+i

равны нулю, то элементам индексной

строки присваиваются значения

соответствующих элементов целевой

функции данного столбца, взятые с

обратным знаком, т.е. a0k = -ck.

Последняя строка таблицы служит для

определения направляющего столбца.

;

i = 1...n означает номер соответствующей

строки. Поскольку на первом шаге

заполнения таблицы все элементы cn+i

равны нулю, то элементам индексной

строки присваиваются значения

соответствующих элементов целевой

функции данного столбца, взятые с

обратным знаком, т.е. a0k = -ck.

Последняя строка таблицы служит для

определения направляющего столбца.

Элемент

a00 равен значению целевой функции,

которое вычисляется по формуле

,

k - номер базисной переменной (индексация

идет по строкам таблицы).

,

k - номер базисной переменной (индексация

идет по строкам таблицы).

В столбце Bx записываются базисные переменные, на первом шаге в качестве базисных выбирают фиктивные переменные {xn+k}, k = 1,m. В дальнейшем фиктивные переменные необходимо вывести из базиса.

В столбец C записываются коэффициенты при xn+k, на первом шаге значения этих коэффициентов равны нулю.

Для перехода от базиса фиктивных переменных к базису реальных переменных применяют следующие правила:

- в качестве направляющего столбца выбирают столбец Aj, для которого выполняется условие.

![]() ,

,

![]() ,

при

,

при

![]() ,

т.е. выбирается минимальный элемент,

при условии, что этот элемент отрицательный;

,

т.е. выбирается минимальный элемент,

при условии, что этот элемент отрицательный;

- выбирают направляющую строку, для чего каждый элемент столбца свободных членов делится на соответствующий элемент направляющего столбца. Из всех возможных соотношений выбирается минимальное ai0/aij=min {ar0/arj}

Далее выполняется шаг симплексных преобразований.

Переменная, которая соответствует направляющему столбцу, вводится в базис, а переменная, соответствующая направляющей строке, выводится из базиса. При этом для переменной, вводимой в базис, изменяется соответствующее значение коэффициента целевой функции. Вместо коэффициента cn+i , соответствующего старой базисной переменной, в таблице записывается значение коэффициента целевой функции при переменной, вводимой в базис.

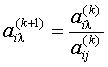

Если направляющий элемент aij, то переход от данной таблицы к следующей осуществляется с использованием следующих правил.

1. Для всех элементов направляющей строки ,

где

k - номер шага (k =1,2,…),i - номер направляющей

строки, j - номер направляющего столбца,![]() , т.е. все элементы направляющей строки

делим на направляющий элемент, в итоге

направляющий элемент стал равным

единице; ail(k+1)=1.

, т.е. все элементы направляющей строки

делим на направляющий элемент, в итоге

направляющий элемент стал равным

единице; ail(k+1)=1.

2.

В направляющем столбце необходимо

получить , arj(k+1)=0 для всех

![]() ,

,

![]() ,

при aij(k+1)=1, т.е. в направляющем

столбце должны быть все нули кроме

направляющего элемента, который равен

единице.

,

при aij(k+1)=1, т.е. в направляющем

столбце должны быть все нули кроме

направляющего элемента, который равен

единице.

Для всех остальных элементов, включая индексную строку, производятся вычисления

,

,

![]() .

.

Симплексные преобразования повторяют до тех пор, пока

а) все a0l 0 - это условие оптимальности базиса последней таблицы;

б) найдется такой элемент a0j<0, при котором все элементы столбца arj 0, - это признак неограниченности целевой функции на множестве допустимых решений.