- •1. Понятие хроматографии. Основные цели и задачи.

- •2. Классификация хроматографических методов.

- •3. Элюентная хроматография.

- •4. Вытеснительная хроматография.

- •5. Фронтальная хроматография.

- •6. Хроматограмма. Основные характеристики хроматографического пика.

- •7. Основные характеристики удерживания и разделения компонентов на хроматограмме.

- •8. Основные закономерности сорбционных процессов. Фактор емкости и коэффициент извлечения.

- •9. Основные факторы размывания хроматографического пика.

- •10. Теория теоретических тарелок. Расчет вэтт и количества теоретических тарелок по хроматограмме.

- •11. Оценка эффективности и селективности хроматографической колонки.

- •12. Степень разделения компонентов и ее связь с параметрами хроматографической колонки.

- •13. Уравнение Ван-Деемтера для насадочной колонки.

- •14. Уравнение Голея для капиллярной колонки.

- •15. Определение оптимального значения скорости подвижной фазы.

- •16. Влияние температуры на размывание хроматографического пика.

- •17.Разделение компонентов в изотермическом режиме и режиме программирования температуры

- •18. Газовая хроматография. Общие понятия.

- •19. Общая схема газо-жидкостного хроматографа.

- •20.Хроматографические колонки применяемые в гжх.

- •21. Методика заполнения насадочной колонки для гжх.

- •22. Основные характеристики подвижной фазы.

- •23. Общие требования к устройствам ввода пробы в гжх

- •24 Ввод газообразных и твердых проб в гжх.

- •Ввод пробы

- •25. Ввод жидких проб в гжх

- •26. Детекторы в гжх, основные требования.

- •27. Интегральные и дифференциальные детекторы.

- •28. Потоковые и концентрационные детекторы

- •29.Характеристики детекторов (чувствительность, порог чувствительности)

- •30. Линейность, селективность детекторов

- •31.Общее устройство и принципиальная электрическая схема катарометра

- •32.Типы термочувствительных ячеек и элементов детектора по теплопроводности

- •33. Детектор по плотности.

- •34. Пламенно-фотометрический детектор

- •35. Вольтамперная характеристика ионизационных детекторов

- •36. Пламенно-ионизационный детектор

- •37. Детектор электронного захвата

- •38.Термоионный детектор. Гелиевый детектор

- •39. Фотоионизационный детектор

- •40. Газоадсорбционная хроматография. Силы взаимодействия сорбата и сорбента.

- •41.Класификация разделяемых веществ и сорбентов в газоадсорбционной хроматографии.

- •42. Газожидкостная храмотография. Требования к неподвижной фазе.

- •43.Классификация жидких фаз. Основные представления.

- •44. Классификация жидких фаз по величине относительно полярности.

- •45. Влияние количества жидкой фазы и толщины пленки на эффективность колонки.

- •46. Жидкостная хроматография. Общие положения.

- •47. Адсорбционная жидкостная хроматография.

- •48. Распределительная жидкостная хроматография.

- •49. Ионообменная, ионная, ион-парная хроматография.

- •50. Эксклюзионная хроматография.

- •51. Классифицируйте методы тонкослойной и бумажной хроматографии. Основные достоинства и недостатки.

- •53. Сверхкритическая флюидная хроматография.

- •54. Схема и принцип действия жидкостного хроматографа. Хроматографические колонки

- •55.Рефрактометрические детекторы

- •56.Фотометрические детекторы

- •57.Флуоресцентные детекторы

- •58.Электрохим., кондуктометр. И вольтамперометр. Детекторы

- •59. Качественный анализ в хроматографии. Основные цели и задачи,методы

- •60. Идентификация компонентов с использованием индексов удерживания Ковача.

- •61.Количественный анализ в хроматографии. Параметры пика используемые для количественного анализа.

- •62.Методы триангуляции. Измерение количественных параметров пиков различного разрешения.

- •63. Метод абсолютной калибровки и внутреннего стандарта

- •64. Методы нормирования площадей

- •65. Какие электрокинетические явления лежат в основе метода капиллярного электрофореза?

- •66.Общее устройство систем капиллярного электрофореза. Основные ограничения метода.

- •67.Какова эффективность разделения методом капиллярного электрофореза (число теоретических тарелок) и за счет какого фактора она в основном достигается?

- •68.В чем заключается явление стекинга и какова его физическая природа?

- •69.Каков физический смысл критической концентрации мицеллообразования (ккм)?

- •70.Каково строение мицеллы и ее собственного двойного электрического слоя (дэс)?

62.Методы триангуляции. Измерение количественных параметров пиков различного разрешения.

Пик рассматривают как треугольник и площадь его рассчитываюткак площадь треугольника. Известны три метода триангуляции (triangle –треугольник). Эти методы приближенные, поскольку площадь пика аппроксимируется площадью одного из трех треугольников.

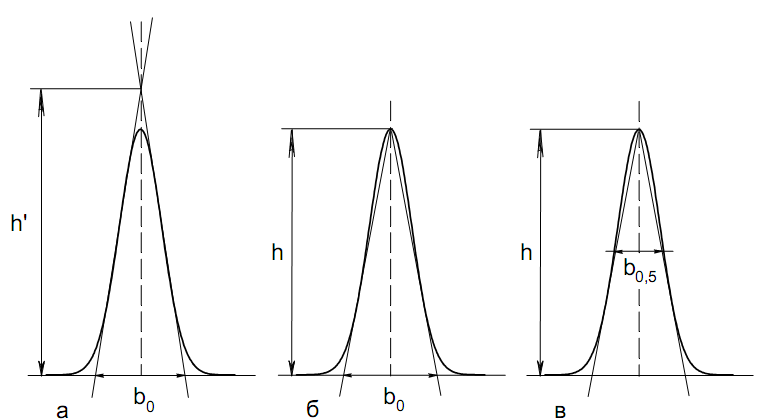

а) В первом методе триангуляции за площадь пика принимается площадь описанного треугольника, образованного касательными, проведенными к сторонам пика в точках перегиба, и отрезком, отсекаемым касательными на основании пика (рис. 30, а).

Площадь описанного треугольника рассчитывается обычно поформуле:

S

= ½ ⋅ h'⋅

b0

(65)

S

= ½ ⋅ h'⋅

b0

(65)

где h' – высота описанного треугольника; b0 – ширина пика на нулевой линии.

Этот метод дает около 97% (96,8%) от площади гауссова пика. Недостатки этого метода состоят в необходимости дополнительных геометрических построений (проведение касательных), которые не всегда могут быть выполнены легко и с достаточной точностью. Особенно это касается узких пиков. При этом точка пересечения касательных может оказаться за пределами диаграммной ленты.

б). Во втором методе триангуляции (рис. 30, б) предложено экстраполировать «прямолинейные» участки ветвей пика только вниз до пересечения с основанием и площадь рассчитывать по формуле:

S = ½ ⋅ h ⋅ b0 (66)

Этим методом находят около 80% (79,8%) от площади гауссового пика. Здесь частично преодолеваются недостатки первого метода.

в) На практике наибольшее распространение получил третий метод триангуляции (рис. 30, в). Метод произведения высоты на ширину пика на половине его высоты. В этом случае геометрические построения упрощаются. Процесс измерения состоит из четырех операций, а именно:

– проведение основания под пиком (интерполирование нулевой линии между началом и концом пика);

– измерение высоты пика;

– нахождение середины высоты;

– измерение ширины пика на половине высоты.

Площадь рассчитывается по формуле:

S = h ⋅ b0,5 (67)

Этим методом находят около 94% (93,9%) от площади гауссовапика. Точность измерения площади в методе «h ⋅ b» зависит от формы иабсолютных размеров пика. Форму пика принято характеризовать отношением «h / b0,5» . Ошибка минимальна при h / b*0,5 равна 5−6%. С повышением абсолютных размеров пика точность измерения площади пика возрастает.

Истинная же площадь гауссова пика может быть найдена по формуле:

Sист = h⋅b0,368 (68)

Определение площадей не полностью разделенных пиков

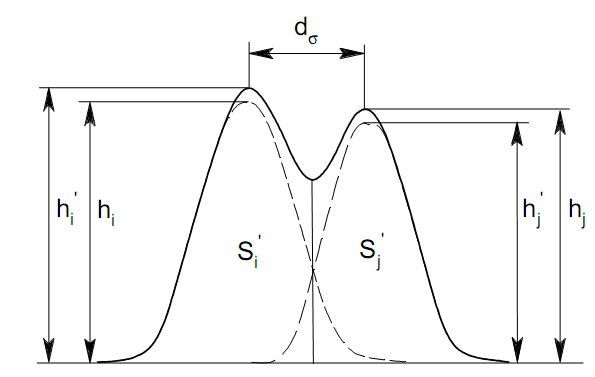

Р ассмотрим

случай наложения двух гауссовых пиков,

когда огибающая имеет минимум (рис. 32).

При наложении двух пиков происходитискажение

измеряемых параметров пика (высоты и

ширины). При этомстепень искажения

параметров зависит от полноты разделения

и соотношения высот соседних пиков.

Известны различные приемы расчета

хроматограмм с не полностью разделенными

пиками.

ассмотрим

случай наложения двух гауссовых пиков,

когда огибающая имеет минимум (рис. 32).

При наложении двух пиков происходитискажение

измеряемых параметров пика (высоты и

ширины). При этомстепень искажения

параметров зависит от полноты разделения

и соотношения высот соседних пиков.

Известны различные приемы расчета

хроматограмм с не полностью разделенными

пиками.

Метод Бартлета и Смита (корректировки высоты)

Площадь неразделенных пиков рассчитывается по обычной формуле для гауссовых пиков, например по формуле (73).Однако в формулу подставляют значения истинных параметровпиков, а не измеренных линейкой на хроматограмме.Корректировка высоты пиков, учитывающая их взаимное влияние.

Метод опускания перпендикуляра

При взаимном наложении двух пиков площадь под огибающей кривой равна сумме площадей под индивидуальными пиками (рис. 26). В этом методе границей двух не полностью разделенных пиков является перпендикуляр, опущенный из минимума огибающей кривой на основание пиков. За площадь первого пика принимается площадь, лежащая слева от перпендикуляра, а за площадь второго пика принимается площадь, лежащая справа. Этот метод приближенный, поскольку перпендикуляр является истинной границей только в случае неразделенных пиков одинаковой высоты и ширины. Для того чтобы исключить систематические ошибки, измеренные площади умножают на значения поправочных коэффициентов.