- •1. Понятие хроматографии. Основные цели и задачи.

- •2. Классификация хроматографических методов.

- •3. Элюентная хроматография.

- •4. Вытеснительная хроматография.

- •5. Фронтальная хроматография.

- •6. Хроматограмма. Основные характеристики хроматографического пика.

- •7. Основные характеристики удерживания и разделения компонентов на хроматограмме.

- •8. Основные закономерности сорбционных процессов. Фактор емкости и коэффициент извлечения.

- •9. Основные факторы размывания хроматографического пика.

- •10. Теория теоретических тарелок. Расчет вэтт и количества теоретических тарелок по хроматограмме.

- •11. Оценка эффективности и селективности хроматографической колонки.

- •12. Степень разделения компонентов и ее связь с параметрами хроматографической колонки.

- •13. Уравнение Ван-Деемтера для насадочной колонки.

- •14. Уравнение Голея для капиллярной колонки.

- •15. Определение оптимального значения скорости подвижной фазы.

- •16. Влияние температуры на размывание хроматографического пика.

- •17.Разделение компонентов в изотермическом режиме и режиме программирования температуры

- •18. Газовая хроматография. Общие понятия.

- •19. Общая схема газо-жидкостного хроматографа.

- •20.Хроматографические колонки применяемые в гжх.

- •21. Методика заполнения насадочной колонки для гжх.

- •22. Основные характеристики подвижной фазы.

- •23. Общие требования к устройствам ввода пробы в гжх

- •24 Ввод газообразных и твердых проб в гжх.

- •Ввод пробы

- •25. Ввод жидких проб в гжх

- •26. Детекторы в гжх, основные требования.

- •27. Интегральные и дифференциальные детекторы.

- •28. Потоковые и концентрационные детекторы

- •29.Характеристики детекторов (чувствительность, порог чувствительности)

- •30. Линейность, селективность детекторов

- •31.Общее устройство и принципиальная электрическая схема катарометра

- •32.Типы термочувствительных ячеек и элементов детектора по теплопроводности

- •33. Детектор по плотности.

- •34. Пламенно-фотометрический детектор

- •35. Вольтамперная характеристика ионизационных детекторов

- •36. Пламенно-ионизационный детектор

- •37. Детектор электронного захвата

- •38.Термоионный детектор. Гелиевый детектор

- •39. Фотоионизационный детектор

- •40. Газоадсорбционная хроматография. Силы взаимодействия сорбата и сорбента.

- •41.Класификация разделяемых веществ и сорбентов в газоадсорбционной хроматографии.

- •42. Газожидкостная храмотография. Требования к неподвижной фазе.

- •43.Классификация жидких фаз. Основные представления.

- •44. Классификация жидких фаз по величине относительно полярности.

- •45. Влияние количества жидкой фазы и толщины пленки на эффективность колонки.

- •46. Жидкостная хроматография. Общие положения.

- •47. Адсорбционная жидкостная хроматография.

- •48. Распределительная жидкостная хроматография.

- •49. Ионообменная, ионная, ион-парная хроматография.

- •50. Эксклюзионная хроматография.

- •51. Классифицируйте методы тонкослойной и бумажной хроматографии. Основные достоинства и недостатки.

- •53. Сверхкритическая флюидная хроматография.

- •54. Схема и принцип действия жидкостного хроматографа. Хроматографические колонки

- •55.Рефрактометрические детекторы

- •56.Фотометрические детекторы

- •57.Флуоресцентные детекторы

- •58.Электрохим., кондуктометр. И вольтамперометр. Детекторы

- •59. Качественный анализ в хроматографии. Основные цели и задачи,методы

- •60. Идентификация компонентов с использованием индексов удерживания Ковача.

- •61.Количественный анализ в хроматографии. Параметры пика используемые для количественного анализа.

- •62.Методы триангуляции. Измерение количественных параметров пиков различного разрешения.

- •63. Метод абсолютной калибровки и внутреннего стандарта

- •64. Методы нормирования площадей

- •65. Какие электрокинетические явления лежат в основе метода капиллярного электрофореза?

- •66.Общее устройство систем капиллярного электрофореза. Основные ограничения метода.

- •67.Какова эффективность разделения методом капиллярного электрофореза (число теоретических тарелок) и за счет какого фактора она в основном достигается?

- •68.В чем заключается явление стекинга и какова его физическая природа?

- •69.Каков физический смысл критической концентрации мицеллообразования (ккм)?

- •70.Каково строение мицеллы и ее собственного двойного электрического слоя (дэс)?

7. Основные характеристики удерживания и разделения компонентов на хроматограмме.

Р езультатом

хроматографического разделения

исследуемой пробы является хроматограмма.

Различают внутреннюю и внешнюю

хроматограммы. Внутренняя

хроматограмма

– это распределение разделенных веществ

вдоль колонки в виде отдельных полос

(зон). Внешняя

хроматограммма

– это графическое изображение

распределения веществ в элюате, кривая

зависимости сигнала детектора хроматографа

от времени или от объема элюата,

прошедешего через колонку. (Элюат –

подвижная фаза, выходящая из колонки и

содержащая разделенные компоненты.)

езультатом

хроматографического разделения

исследуемой пробы является хроматограмма.

Различают внутреннюю и внешнюю

хроматограммы. Внутренняя

хроматограмма

– это распределение разделенных веществ

вдоль колонки в виде отдельных полос

(зон). Внешняя

хроматограммма

– это графическое изображение

распределения веществ в элюате, кривая

зависимости сигнала детектора хроматографа

от времени или от объема элюата,

прошедешего через колонку. (Элюат –

подвижная фаза, выходящая из колонки и

содержащая разделенные компоненты.)

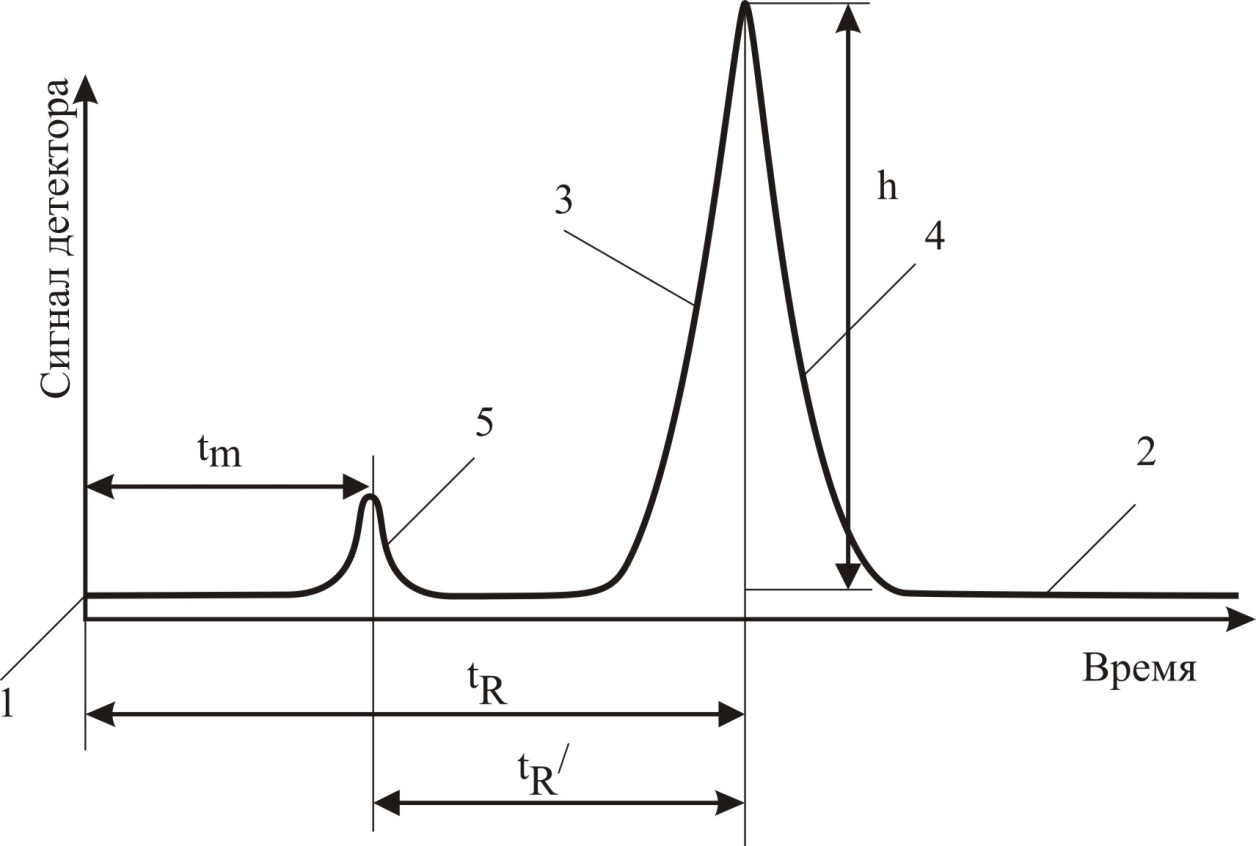

Идеализированная внешняя хроматограмма представлена на рис. 1.4.

На внешней хроматограмме по оси абсцисс отложено время хроматографирования (можно отложить объем элюата), по оси ординат – аналитический сигнал детектора хроматографа, зависящий от содержания вещества в элюате и чувствительности детектора к компонентам анализируемого вещества.

На дифференциальной хроматограмме различают следующие составные части: 1 –точка ввода пробы; 2 – нулевая линия, участок хроматограммы, полученной при регистрации сигнала дифференциального детектора во время выхода из колонки чистой подвижной фазы; 5 – пик несорбирующегося компонента. Пик - участок хроматограммы, полученной при регистрации сигнала детектора во время регистрации одного из компонентов (или смеси нескольких неразделенных компонентов) ограничивается фронтом (3), соответствующим возрастанию концентрации компонента до максимальной, и тылом (4), отвечающим убыванию концентрации компонента в подвижной фазе.

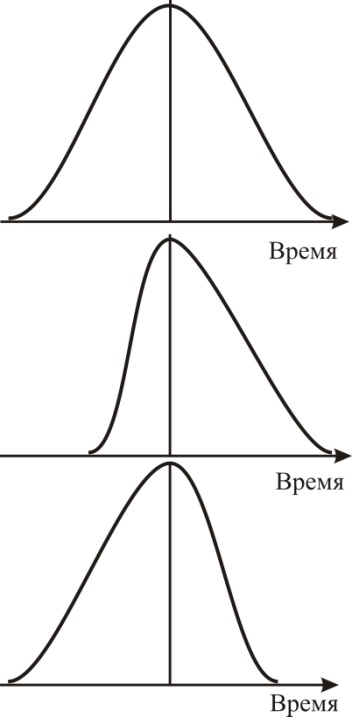

Р асширение

полосы компонента по мере хроматографического

разделения, ведущее к получению широкого

хроматографического пика, называют

размытием пика. Размытие может быть

симметричным и асимметричным. В последнем

случае образуется пик либо с размытым

фронтом, либо с размытым тылом.

асширение

полосы компонента по мере хроматографического

разделения, ведущее к получению широкого

хроматографического пика, называют

размытием пика. Размытие может быть

симметричным и асимметричным. В последнем

случае образуется пик либо с размытым

фронтом, либо с размытым тылом.

Первичные параметры удерживания

К числу первичных параметров удерживания относятся: время удерживания, объем удерживания и соответствующий им отрезок на хроматограмме расстояние удерживания (рис.).

Время от момента ввода анализируемой пробы до регистрации, максимума пика называют временем удерживания (элюирования) tR данного компонента. Время удерживания каждого компонента складывается из двух составляющих – времени пребывания в подвижной фазе tmи неподвижной фазе tR':

’

(1.1)

’

(1.1)

Значение tm фактически равно времени прохождения через колонку несорбируемого компонента (газа-носителя в газовой хроматографии, элюата в жидкостной.)

Время удерживания tR не зависит от количества пробы, но зависит от природы вещества и сорбента, упаковки сорбента, скорости подачи подвижной фазы и может меняться от колонки к колонке. Поэтому истинную способность данного вещества удерживаться в хроматографической колонке характеризуют исправленным временем удерживания tR':

. (1.2)

. (1.2)

Для характеристики удерживания часто применяется понятие удерживаемого объема VR– объем подвижной фазы, который нужно пропустить через колонку с определенной скоростью, чтобы элюировать вещество:

,

(1.3)

,

(1.3)

где F – объемная скорость потока подвижной фазы, см3/с.

Объем для вымывания несорбируемого компонента выражается через tm:

(1.4)

(1.4)

Соответственно исправленный удерживаемый объем равен:

(1.5)

(1.5)

При постоянных условиях хроматографирования (скорость потока элюента, давление газа носителя, температура, состав фаз) значения tR и VRстрого воспроизводимы и используются для идентификации веществ.

Массу вещества, вымываемого из колонки, можно найти по площади под кривой элюирования:

(1.6)

(1.6)

где с – концентрация, ммоль/мл;V – объем, мл

^ Эффективность разделения компонентов смеси

Цель хроматографии - разделение за приемлимый промежуток времени компонентов смеси на отдельные пики по мере их выхода из колонки. Разделение двух соседних пиков характеризуется коэффициентом разделения R, который определяется по уравнению:

R = 2(tR2 – tR1) / (b2 + b1) = ∆VR/(b2 + b1), (4)

где b1 и b2 - ширины пиков у основания для компонентов 1 и 2 смеси. Коэффициент разделения зависит от двух факторов – остроты пиков и расстояния между максимумами пиков.

Эффективность (селективность) разделения компонентов смеси определяет ширину пика (размывание пика), она зависит от таких параметров колонки, как скорость газа-носителя, размера частиц адсорбента, диаметра колонки.

Разделение пиков зависит от селективности колонки, которая определяется свойствами подвижной и неподвижной фаз).

Параметры эффективности разделения:

-

коэф. селективности (α): α= /

/

- коэф. разделения (Rs) (ф-лу см. выше)