- •40.Частные случаи приведения пространственной системы сил к простейшим системам.

- •41.Частные случаи равновесия твердого тела.Равновесие твердого тела с двумя неподвижными точками

- •44. Определение центра тяжести тела.

- •45.Методы нахождения центра тела:

- •46. Центры тяжести простейших тел. Центры тяжести площади треугольника и дуги окружности.

- •47.Центр тяжести площади кругового сектора и объёма конуса.

- •48.Трение.Трение покоя.Трение скольжения.Законы трения

- •49.Угол и конус трения. Трение качения.

- •50.Трение гибких тел

- •62.Вращательное движение.Угловая скорость. Угловое ускорение.

- •63.Линейная скорость

- •64.Линейное ускорение

- •65.Равномерное и равнопеременное вращение.

48.Трение.Трение покоя.Трение скольжения.Законы трения

Сила трения — это сила, возникающая в месте соприкосновения тел и препятствующая их относительному движению.

Сила трения покоя всегда равна по абсолютному значению и направлена противоположно силе, приложенной к телу параллельно поверхности соприкосновения его с другим телом.

Подействуем на брусок с небольшой силой F, направленной вдоль поверхности (рис. 1б). Если брусок по-прежнему не сдвигается с места, то, значит, возникает сила трения покоя Fтр.пок., равная по величине и направленная против пытающейся сдвинуть брусок силы F:

Fтр.пок. = - F

Сопротивление движению оказывает реакция R,которую раскладываем по правилу параллелограмма на 2 составлюющие :R=Fтр+N.

Составляющая R составляет с нормалью угол фи.

Максимальное значение силы покоя пропорционально силе нормального давления и достигает максимума при выходе тела из состояния покоя.

Fтр.п.мах<=f*N

f-коэффициент трения покоя.

Под нормальным давлением понимают давление на площадь поверхности тела

Будем увеличивать “сдвигающую” силу F. Пока брусок остается в покое, сила трения покоя так же увеличивается. При некоторой, достаточно большой, сдвигающей силе F брусок придет в движение, и сила трения покоя превращается в силу трения скольжения. Это означает, что сила трения покоя не может увеличиваться до бесконечности – существует верхний предел, больше которого она быть не может. Величина этого предела – значение силы трения скольжения:

Fтр.пок.предел = Fтр.скольж

Законы трения:

1.Сила трения направлена противоположно движению твердого тела.

2.Сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей,а зависит от шероховатости поверхности и молекулярного взаимодействия между телом и поверхностью.

Коэффициент трения скольжения зависит от материала и физического состояния трущихся поверхностей (степени шероховатости, влажности, температуры и других условий).

Коэффициент трения скольжения в зависимости от различных условий устанавливается экспериментально.

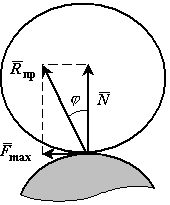

49.Угол и конус трения. Трение качения.

Реакция

реальной (шероховатой) связи ![]() слагается

из двух составляющих: нормальной

реакции

слагается

из двух составляющих: нормальной

реакции ![]() и

перпендикулярной ей силы трения

и

перпендикулярной ей силы трения ![]() .

Следовательно, реакция связи

отклоняется

от нормали к поверхности на некоторый

угол. При изменении силы трения от нуля

до максимальной, сила реакции

меняется

от нуля до

.

Следовательно, реакция связи

отклоняется

от нормали к поверхности на некоторый

угол. При изменении силы трения от нуля

до максимальной, сила реакции

меняется

от нуля до ![]() ,

а ее угол с нормалью растет от нуля до

некоторого предельного значения .

Уг

,

а ее угол с нормалью растет от нуля до

некоторого предельного значения .

Уг лом

трения называется

наибольший угол

лом

трения называется

наибольший угол ![]() между

предельной силой реакции шероховатой

связи

и

нормальной реакцией

.

между

предельной силой реакции шероховатой

связи

и

нормальной реакцией

.

![]() ;.

Угол

трения

;.

Угол

трения ![]() зависит

от коэффициента трения.

Конусом

трения называют

конус, описанный предельной силой

реакции шероховатой связи

зависит

от коэффициента трения.

Конусом

трения называют

конус, описанный предельной силой

реакции шероховатой связи ![]() вокруг

направления нормальной реакции.

Он обладает следующим замечательным

свойством. Какая бы большая по величине

внешняя сила не прикладывалась к телу,

если она лежит внутри конуса трения,

тело остается в покое. Если же эта сила

выходит за пределы конуса трения, то,

какой бы малой она не была, тело начинает

двигаться.

вокруг

направления нормальной реакции.

Он обладает следующим замечательным

свойством. Какая бы большая по величине

внешняя сила не прикладывалась к телу,

если она лежит внутри конуса трения,

тело остается в покое. Если же эта сила

выходит за пределы конуса трения, то,

какой бы малой она не была, тело начинает

двигаться.

Если коэффициент трения одинаков во всех направлениях, то эта реакция описывает круговой конус.

Трение качения. Трение качения возникает в результате деформации котящегося тела и опорной реакции, хотя в действительности тело не является абсолютно твердым. Контакт между котящимся телом и поверхностью происходит по некоторой площадке.

Пара сил(S,Fтр)приводит в движение колесо.

Пара сил(P,N)–удерживающая пара, момент которой определяется М(P,N)=к*М.

М(P,N)-момент сопротивления качению. Чем больше к ,тем больше сопротивление.